- +1

愛與殺,一片罵聲中的“日本捕鯨文化” 沉浮

澎湃新聞見習記者 王昱

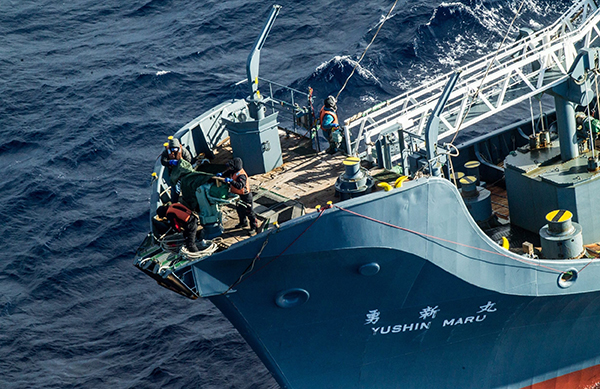

7月1日,在日本北海道釧路港及山口縣下關港口,8艘捕鯨船先后出發前往日本專屬經濟區域內進行捕獵。這是日本自1988年以來首次重啟商業捕鯨行為,也是日本在2018年底宣布退出國際捕鯨委員會(IWC)后的首次捕撈活動。

當日,日本水產廳公布了2019年商業捕鯨的配額。從7月1日至12月底,捕撈配額為227頭,其中布氏鯨上限為150頭、小須鯨52頭、塞鯨25頭。日本水產廳表示根據海外科學家的計算,該配額“即使繼續捕撈100年,也不會對資源產生不良影響”。

驚濤駭浪上的“生死捕鯨史 ”

時隔31年重啟商業捕鯨,這一天對于許多生活在港口的日本漁業從業者來說百感交集。電視直播里,北海道釧路港口響起了一片連綿的汽笛聲,捕鯨船在歡鬧的慶典儀式中緩緩駛離港口。日本小型捕鯨協會會長貝良文包圍在鎂光燈下,激動地說道:“商業捕鯨的再開,我心中無限喜悅”。

貝良文對捕鯨濃厚的感情離不開他的生長地——和歌山縣太地町。對于這個名字,有些人可能并不耳熟,但凡是看過2009年由路易·西霍尤斯執導的紀錄片《海豚灣》,一定忘記不了那被血染的猩紅色海灣,那就是太地町。

與捕殺海豚一樣,捕鯨文化在太地町擁有悠久的歷史。據說,最早的捕鯨技術是由當地的貴族世家—和田家的忠兵衛賴元,居住在尾張師崎的漁夫傳次和泉州堺的浪人伊佑衛門共同發明的。

然而,對于潛伏于深海沒有牙齒的大型鯨魚,傳統的“突捕法”并不有效。1675年,受到“蛛網捕蟬”的啟發,捕鯨家太地角佑衛門發明了“漁網捕撈法”。太地町——這個日本西南部偏僻的海港小鎮迎來了捕鯨業輝煌的鼎盛期。

江戶中期的著名作家井原西鶴曾經造訪過當時的太地町,他在代表作《日本永代藏》中描述了參觀當地供奉“惠比壽神”(日本神話中的海神,常見形象是頭戴烏紗帽,右手持魚竿,左手抱鯛魚的樣子)神社的見聞。他震驚地看到,神社的門口矗立著一個高約9米的鳥居,其材料則是用鯨魚的骨頭做的。

1985年,太地町漁商組合根據這段故事真的用鯨魚骨做了一個鳥居擺放在惠比壽神社門口。但由于老化的原因,1996年又通過私人捐贈更新了一副魚骨。如今矗立在神社門口的鯨魚骨則是2019年4月由太地町漁業組合捐助建立的第三副(使用的是塞鯨的顎骨)。

據說在捕鯨業鼎盛的江戶時代,太地町的一個村里就有近1000名的捕鯨從業者。雖然捕鯨風險高,操作難度大,但是高額的利潤吸引著許多漁民加入,當地甚至流傳著“一頭鯨養活七個浦(浦在日語中指“海邊的村”)的說法。

然而,在太地町漫長的捕鯨歷史上,曾經發生過一起慘絕人寰的事故——“大背美流事件”。

1878年12月24日,載有184名船員的19只捕鯨船從太地海港出發,據記載出海的這一天,天空下著小雨,東風猛烈,并不是理想的出海日。但由于年關臨近,船員迫切希望能收獲些什么趕緊回家過年,這時候發現了帶著幼崽的背美鯨(又稱北太平洋露脊鯨)出現在海上,船員迅速驅船追捕。

受驚的母鯨被漁網困住狂暴地翻騰,一度沖破圍堵向東南海岸逃竄,船隊拼命追趕,雖然當時的技術并不適合捕撈巨型的鯨魚,但不放棄的船員在與巨鯨搏斗了整個夜晚后,終于在次日上午10點“降服”了這頭猛獸。然而,正當大家決定“滿載而歸”時,捕魚船非但沒有前進,反而被背美鯨巨大的力量拖入黑潮逆流。由于相互沖撞,船體遭到了損壞,船員為了活命割斷船與船之間的系泊繩,掙扎返航,但由于在捕鯨時候消耗了大量的體力,許多人連搖櫓的力氣都沒有了,船只迅速地被卷入驚濤怒浪中。

據幸存者回憶,落水的船員們抱著破木板,在絕望的海中哀嚎,整個畫面如同煉獄一般。在出海后的第七天,人們在伊豆七島神津島海岸上發現了“九死一生”的8名船員。最終,這場海難里幸存者僅13名,12名船員在海上漂流中餓死,89名失蹤,遇難者里有老人也有十幾歲的少年。

至今,在太地港的東岸還能看到紀念遇難者的“漂流人紀念碑”。太地町當地也流傳下“不再捕殺母子鯨”的傳統。

“愛與殺”矛盾的結合體

其實,如果有機會去太地町走一圈,你會發現當地處處充斥著與鯨魚有關的周邊和IP,太地町的觀光業極大依賴著“鯨文化”帶來的效益。

在太地町觀光協會的網站上,有一條詳細的“推薦觀光路線”。首站是當地著名的“鯨魚博物館”,館內展示著1000多件與當地鯨魚生態和捕鯨歷史相關的珍貴資料,還保存著古代捕鯨的工具和巨大完整的鯨魚骨骼標本。不過最具人氣的是“撫摸鯨魚”項目,游客可以穿著救生衣站在海水里輕輕撫摸鯨魚的背,近距離觀察鯨魚的形態。除此之外,每年的5月至6月期間,博物館還在“鯨魚秀”中加入“給鯨魚刷牙”的表演環節,通過有趣的“互動”來普及口腔衛生、牙齒健康相關的知識。

離博物館200米之外,有一個“鯨魚海水浴場”。 每年夏天7月至8月期間,這里都會舉辦“與鯨魚在海水浴場相遇”的活動。整個浴場遠遠地望去好似一個淺水灘,但其實海水下有一個巨大的水槽,游客可以在工作人員的帶領下與鯨魚一起在水槽里游泳,這項活動深受小朋友喜愛,每年都吸引眾多家庭慕名而來。

在歷史遺跡方面,游客還能爬一爬古時候觀察鯨魚活動的觀望臺——燈明崎,去參拜一下擁有鯨魚骨鳥居的惠比壽神社等等。

據統計,1998年訪問太地町的年間游客數量多達三十八萬九千人左右。這個數字彰顯了太地町利用“鯨魚IP”成功打造的品牌效應。并且受卡哇伊文化的影響下,IP下呈現出的“鯨與人”大多都是和諧共生的美好樣子。

然而,走上美食街,兩邊林立著的“鯨魚肉料理店”似乎又在訴說另一個故事。剛剛還在撫摸可愛鯨魚的游客轉身走進隔壁的日本料理店心滿意足地享用一盤新鮮的“鯨魚生魚片”,這樣充滿諷刺意味的畫面不免讓人心中納悶:“鯨魚這么可愛,為什么還要吃鯨魚?”

2009年,紀錄片《海豚灣》斬獲奧斯卡最佳紀錄片獎后聲名大噪,太地町一夜之間“臭名遠揚”。受此風波影響,當地觀光業遭到重創,如“鯨魚博物館”的參觀人數在2009年至2013年的5年間,就從約14萬人銳減至8萬人左右。

為了挽救觀光業,2011年,日本政府提出了“森浦灣鯨之海”構想,計劃用30年的時間在太地町的森浦灣打造一個“鯨魚牧場”,即在半開放的海域上飼養小型鯨類,同時結合周邊的旅游資源,打造一個夢幻的“鯨魚主題樂園”。

2014年,澳大利亞狀告日本在南極科研捕鯨中違反國際條約進行商業捕鯨,日本敗訴。

隨后在2016年,包括太地町在內的和歌山縣熊野灘捕鯨文化被日本政府認定為“日本非物質文化遺產”(該認定制度于2015年創立),評語是“與鯨共生”。

2018年,日本被發現在新的南極科研捕鯨項目中捕殺了122頭妊娠中的南極小須鯨,引發了巨大的國際輿論。

是食欲還是文化尊嚴?

據說,在二戰后糧食緊缺的困難年代,鯨魚肉曾是重要的蛋白質補給。上世紀80年代商業捕鯨禁止前,日本國內每年需消費超過20萬噸的鯨魚肉,而禁制令出臺后,一度銳減至數3000~5000噸。巨大的變化也使得大量的牛肉和豬肉進入市場取代了鯨魚肉,影響了日本人的飲食習慣。

不過,日本水產廳鯨魚班的工作人員武田告訴澎湃新聞,從事捕鯨的職業人員人數從古至今一直在減少,留存下來的捕鯨人士主要從事的是小型捕鯨,因此商業捕鯨再開與否對他們來說影響并不是很大。另據日本經濟新聞報道說,商業捕鯨與調查捕鯨的捕撈方式完全不同,日本在31年前中止商業捕鯨,尋找大型鯨的方法等很多技術沒有被繼承下來,現在幾乎沒有人了解當時的技術。

不過,面對這場與全球反捕鯨聲音對抗的“運動”,日本似乎很有決心地要一路走下去,日本水產廳鯨魚班的工作人員武田說:“目前世界上對鯨魚可不可以食用仍有很多的爭議,每個國家都有自己的文化禁忌和傳統習慣,對我來說吃鯨魚肉并沒有什么不好。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司