- +1

垃圾分類大哉問③|從聽說到眼見:如何讓居民相信末端處理

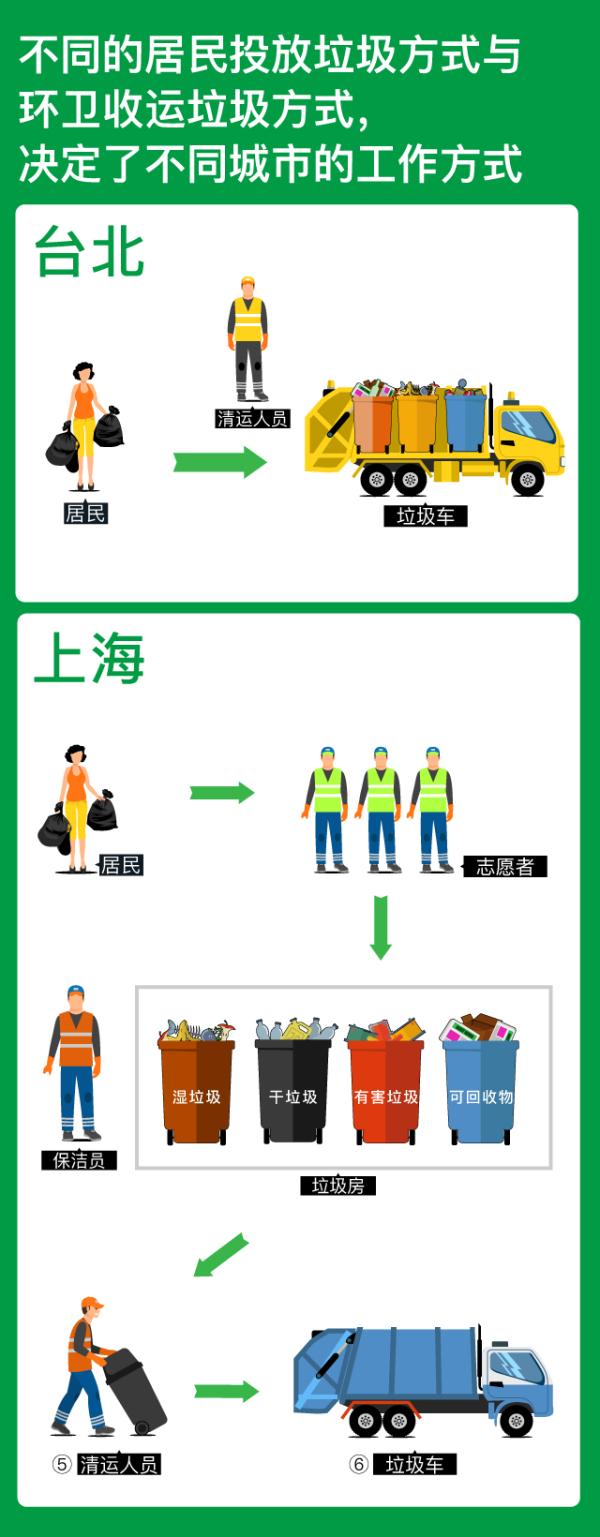

居民投放垃圾和環衛收運垃圾的不同方式,決定了不同地區垃圾分類工作的不同方式,甚至包括市民對末端處理的看法。

繼續以臺北和上海為例。如圖所示,上海垃圾回收的方式比較復雜,在從居民家庭到垃圾被環衛車輛運走之間,它至少涉及4個不同責任相關方:投放垃圾的居民、進行監督的志愿者、負責小區內垃圾駁運的保潔員,以及接收小區垃圾的清運工人。

多年來,在各種場合,我們被問得最多的也是這個問題。政府被質詢得最多的也是這個問題。我認為,這是“中國垃圾分類最大痛點”。不解決該問題,垃圾分類難有進展。

再看臺北市民,他們交投垃圾的過程,和涉及的責任相關者相對簡單:居民丟垃圾當天,直接把手中的某種垃圾放到垃圾車上的指定容器。這個過程中,他直接看到了3個要點:每一天收的垃圾是不同的;垃圾車子是分類回收的;車上每個容器裝的垃圾是不同的。

這種在投放垃圾時的“親眼所見”是極具力量的。它直接回應了上面提出的那個大問題。

在上海工作的8年間,每次被問到這個問題,我的回答是:在我工作的社區,我看到濕垃圾都是被分類運走的。

在一般的社區,居委工作人員會對居民說:我們看到了,是分開清運的。但如果居民沒有“親眼所見”,而是“聽說如此”,疑問還是很難真正消除。

所以,在社區創造一個場景,讓更多社區居民“看見”垃圾車到小區來拉垃圾,這是很重要的。我建議,可以組織幾次小活動,讓居民和清運人員直接交談。或拍攝視頻,在居民區反復播放。

除了清運環節“被看見”,末端處置環節依然需要“被看見”。“末端處置決定前端分類”,作為專業工作者,我們必須嚴肅看待這個問題,必須認真回應居民的疑問。

多年來,作為民間組織,我們也在不同場合持續推進城市的垃圾末端建設。

在上海,2018年出臺了全國首個“生活垃圾全程分類體系“,從分類投放-分類收集-分類運輸-分類處理的所有環節中實現全程分類,為上海垃圾分類工作提供根本保障。我認為,這是一個了不起的工程。

末端系統的落地,說起來容易,做起來非常困難。僅以濕垃圾處理廠為例,我自己曾去過一個開放式堆肥的生活垃圾處理廠,可以直觀看到濕垃圾處理的過程。該廠在郊區,附近幾百米外有農戶,可還是不斷被投訴,最后只能遷走。可是,它能遷到哪里呢?又有哪里的居民,聽說自己家附近要建垃圾處理設施,會表示同意呢?可是,每個人又在大量產生垃圾,這些垃圾總要在上海地界范圍內被處理。這就是一個基本矛盾。

如何讓這些矛盾,理性呈現在上海市民的面前,讓人可以理性討論、和平爭論,這又是一個很大的困難。

上海有一條垃圾末端參觀路線“垃圾去哪兒”,參觀老港垃圾處理基地,這幾年相當火爆,很難預約得上。去看過垃圾填埋場、濕垃圾處理場的居民,都有很深的體會:“原來垃圾問題這么嚴重,垃圾處理這么復雜和困難,我們應該減少產生,做好分類。”

這些末端參訪路線的設置,就是垃圾末端處置場所“被看見”的過程,就是讓市民了解、理解、參與的過程。只是,上海能被看、被參觀的末端還太少,無法滿足市民的需要。在愛芬環保,我們只好自己找關系,開創路線,引領居民去參訪。

垃圾分類是一個政府和市民強互動的過程。這個過程中,每個人都要付出,每個角色都要努力,每個環節都需要聯結。上海要創造機會,讓市民“看見”政府的努力,讓政府“看見”市民的用心。要從“聽說如此”到“親眼見到”,我們還有很長的路要走。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司