- +1

一群“在路上”的他們,定格真實的現場

澎湃新聞見習記者 朱喆

時間,是出行所需最奢侈的資本。能長期駐扎一地,或一次次往返于自己情感所系之處,是很多人向往的游覽方式。很多關注人文、環境、社會問題的紀實攝影師,是幸運的“旅人”,他們總能“在路上”。不同的是,他們卯足勁,壯足膽,在感人的、驚險的、磅礴的現場,找到了一程旅途更深的意味。

6月27日,盧現藝、陳杰、王景春,三位當代中國攝影名家來到上海,講述了各自鏡頭里的故事,讓人重新審視影像的意義以及真實的份量。

1999年,當過搬運工,北漂在影樓拍片的盧現藝決心回到故鄉貴州去。懷揣著對藝術的熾熱之心,他和研究民族文化的人類學家朋友一起走進山區。而后十余年,行程近30萬公里,穿行貴州80多個縣市,他以近20萬張照片,把苗族的日常變為細致入微的影像。

2009年,在貴州紫云麻山地區拍攝苗族的一個專題時,盧現藝發現當地專家整理的苗族英雄史詩《亞魯王》的唱誦者錄音,這一群歌師有千人之多。于是,他決心通過為歌師拍攝專業人像、記錄葬禮儀式現場和捕捉歌師日常生活的三種方式,留下了一份珍貴民族遺產。

盧現藝追蹤了100位歌師,記錄下他們的名字、受教育程度和經歷。他們是最鮮活的歷史文明傳承人,民間傳統藝術的重要代表。

“葬禮則是解開民族文化的密碼”,盧現藝說,“《亞魯王》就是在葬禮儀式上唱誦的史詩,告訴亡靈與參與葬禮的人們,我們是誰?從哪里來?為什么而來?死后哪里去?通過唱誦史詩,給亡靈指引一條通向祖靈故地的路”。

然而拍攝葬禮,并非易事,前期需要大量的準備工作,了解地域文化、習俗、禁忌等。多年來,他堅守“觀察、參與、不干預”的準則,走入了少數民俗的精神和信仰世界。他回憶起往事說:“在拍攝水族和苗族的一個葬禮時,按照當地習俗,我送了份禮。主人家當時覺得我像他們的親戚一樣,給我一份孝帕,我扎在了頭上,拍攝過程中,所有人都認為我是主人家的親戚,不是外人。他們沒有用異樣的眼光看我,就這樣,我從觀察者變成了參與者。在拍攝中,我從來不去干預他們,我只是用眼睛觀察他們,用相機記錄他們,影像就更加真實”。多年的拍攝,積累下的不僅是榮譽,他自己也跟隨鏡頭,感受到了責任和與這一片民族文化富饒之地的牽絆,曾經漂泊在外的旅人,終于尋到了根。

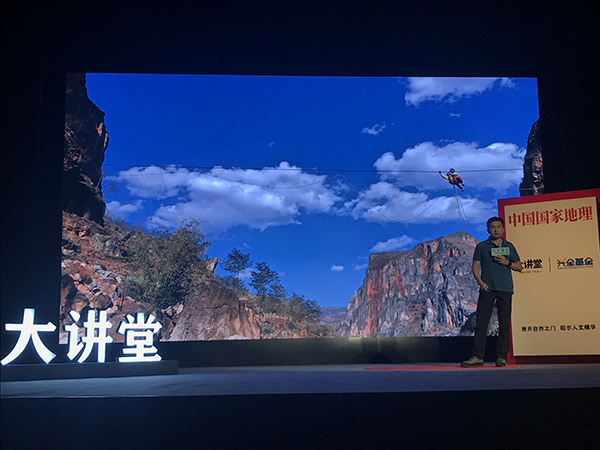

《新京報》首席記者陳杰肩負著“記錄時代”的責任而一路前行。自2014年7月告別管理崗位,重回一線做攝影記者,他的足跡遍及中國各地,敏銳的洞察和理性的思辨,成就了一次次擲地有聲的報道。在活動現場,陳杰分享了今年2月起持續關注的貴州威寧縣海拉鎮花果村大石頭組的“溜索村”的經歷。

由于處于險峻地勢,“溜索村”一直處于“貧困中的貧困”的狀態,也是脫貧攻堅的重點。花果村大石頭組2017年就被納入了整體搬遷點,計劃安置于威寧縣城。陳杰團隊關注的就是當時仍留在村里的人們的生活。他追蹤了孩子們的驚險上學路。

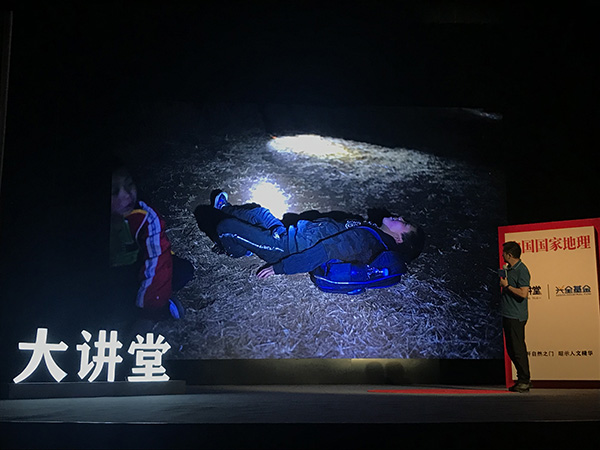

“有12個讀小學的孩子,他們大多每天凌晨4點多起床,大約5點左右匯聚到大巖石山荒田溝谷口集結出發,在漆黑的夜里打著手電攀大山,通常歷時三四個小時到達山頂的花果小學上學,整個上學路需要爬升1100 多米,路程約7 公里”,陳杰說,“為了趕上孩子們的腳步,采訪前,我連續10天進行高強度的長跑訓練。即使像我這樣長期鍛煉的人,在第一次跟他們上山時,雙腿也已經不聽使喚。這對常人而言,是一條無法想象的苦難之路”。

之后經過鎮政府與4戶家庭商議,大石頭組12位小學生全部轉學到有寄宿條件的海拉鎮紅輝小學讀書,每周回家一次,但孩子們還是需要使用溜索。陳杰在現場播放了采訪視頻,溜索的畫面讓在場的每一個人都感受到了“命懸一線”的意義。

“4月18日報道刊發后,貴州省組成了工作組,會同威寧縣各有關部門對大石頭組及整個海拉鎮教育情況進行了調研”,陳杰補充說,“除了解決寄宿設施、場地的問題,工作組勸說此前不愿異地搬遷的家庭進行搬遷,全寨29戶未搬遷戶于4月28日全部搬遷至威寧縣五里崗易地搬遷安置點”。

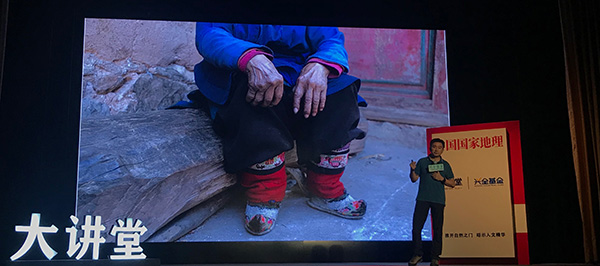

觀眾們情不自禁地鼓掌,此時,陳杰點開了一張新的圖片,指著畫面說:“這是我采訪中難以放下的一點,非常感慨。不愿意離開也無法離開老房子的何蓮美老人,91歲高齡,目前暫時由兒子媳婦照顧,鎮政府派人照看,他們會守著老人,一直到最后”。回歸一線以來,一個個真實的現場不停地震撼著他,陳杰總結了“在路上”的意義,“實際上值得記錄的東西太多了,有時候,不急于現在講故事,而是將來有足夠多的故事可講。永遠直面無知,奮力前行!”

當天的講座上,陳杰的好搭檔,中國新聞攝影學會副會長王景春分享了一個攝影男孩的成長心路。

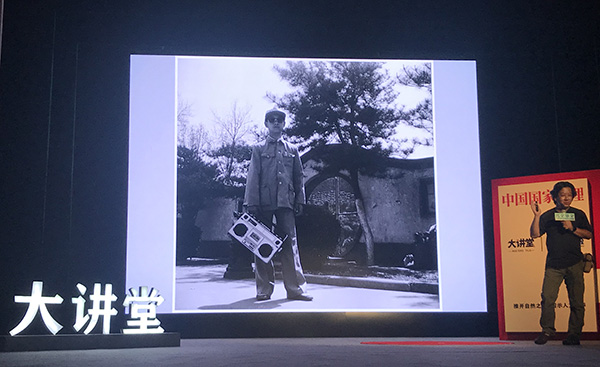

少年時期拿到第一臺相機后,王景春便與拍攝結下緣分,從幾個兄弟湊錢買膠卷,一起擺拍拗造型,想方設法弄暗室,洗膠卷,展示著這些老照片,王景春仍是那個少年,充滿活力和熱情。因為喜歡攝影和旅行,就選了能免費膠卷拿,能自由出去的報社記者工作。

2002年,喜歡大江大河的他,在三峽大壩蓄水前拍攝了一組影像。他用鏡頭記錄下了歷史。從涪陵、豐都、忠縣萬州,經云陽,奉節,過巫山大昌,最后到秭歸。臺下的年輕人通過他的鏡頭,看到了“鬼城”豐都的舊貌和當時的生活情境。

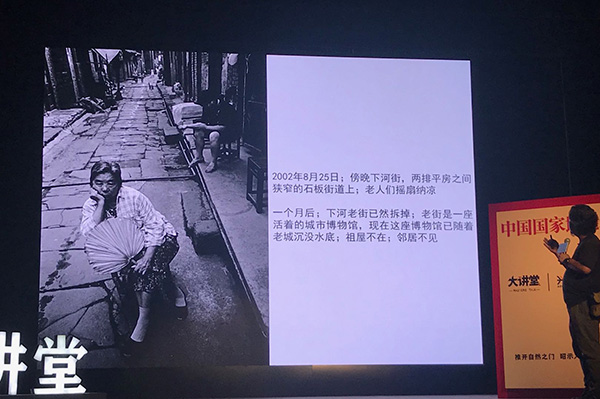

2002年8月末,傍晚下河街,兩排平房之間的狹窄石板街道上,老人們搖扇乘涼,但一個月后,老街已拆,再后來,它隨著老城一起沉沒水底。

“江河所包含的地理、人文和情感,給予了我們很多觀察的細節和感動”,王景春說,“帶著對江河的留戀,2016年,我再次回到了三峽”。于是,有了一組組“歲月對照圖”。

2003年,奉節夔門,何太愚和奉節音樂協會的同仁們自發組織來到江上演奏,為即將沉入水底的故土送別,一旁的王景春為他們留下了這張照片。13年后,他們在奉節九流子大橋前重逢,望著新城,伴著悠揚的樂聲,惆悵萬千。

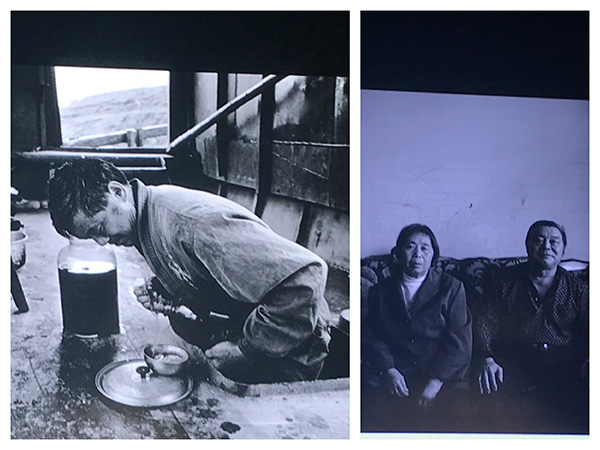

那一群三峽移民也讓他難以忘懷。2003年8月去往豐穩壩的船上,殷永安到船底拿出自己炮制的枸杞酒招待他,13年后,豐都新城濱江路上,殷永安當年用移民安置費在新城買了房。“他說內心感到自卑,自己可能不會變成一個城市人,酒讓他的話多起來,但沒有讓他抬起頭來”,王景春尋訪故地故人,一邊也記錄下了他們的心聲。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司