- +1

迪士尼用這幾部動畫反復告訴家長們:放孩子自由

原創:巫冬

宮崎駿是以溫暖的畫風治愈人心,同時又引發人們對宏觀格局社會問題的思考。而皮克斯則是通過看似兒童向的卡通內容,向觀眾傳遞自己以人為本、回歸溫情的人文關懷價值觀。皮克斯的導演們也經常會對外表達這樣一個觀點:不要低估孩子們的理解能力,影片中蘊含的哲理,孩子們也能夠接收到。

然而,盡管影迷們普遍公認,皮克斯一直是品質的代名詞,但皮克斯動畫在中國經常逃脫不了“水土不服”的命運,因為支撐電影題材的文化基礎與中國的情況并不相符。

《玩具總動員》等總動員系列就是典型案例。

是狗尾續貂,還是推陳出新

《玩具總動員》系列建立在一個基礎上:孩子們會十分愛護、甚至依賴自己的玩具,把玩具當成有生命的精神伙伴。這種現象在國內并不是很普遍。

電影中,玩具如果不小心弄丟,孩子會傷心地大聲哭泣,四處尋找,甚至短時間內難以正常生活,家長也會關懷地陪伴對方尋找。但在國內,這種情況大概率會這樣發展:“有什么好哭的,這不還有很多新的嗎,大不了再買一個給你”。

現實中孩子們對玩具的喜愛,多半也只局限于對物件的偏好,因此電影中胡迪與安迪的深厚感情對國內觀眾來說,很難產生代入感和共鳴。

盡管如此,不可否認的是《玩具總動員》系列依然是非常優秀的作品,想象力豐富,劇情節奏緊湊且邏輯合理,詼諧有趣又不失溫情與哲理。2010年上映的《玩具總動員3》更是有新意,在孩子長大不再需要玩具的客觀條件之下,皮克斯給出了一個既有情懷又有傳承的好結局。這部電影也在豆瓣上獲得了8.8的高評分,列總榜158名。

起初大部分粉絲抱的期望都不是很高,畢竟第三部已經給了一個很完美的結局,如今繼續推出續作,怎么看都像一個“創意不夠、拿老IP強行狗尾續貂再圈一波錢”的故事。令人意外的是,電影上映之后社交網絡一片好評,豆瓣9分,滿屏“特別驚喜”“以為會爛尾沒想到依然保持了一貫的高水準”的溢美之詞。

在新作中,皮克斯對“被主人喜愛就是自己最高成就”這一價值觀提出了挑戰,并給出了另一個回答:探險的人生也可以很有趣。胡迪作為主角的主導地位也有了一些弱化,反而是野外作戰經驗豐富的牧羊女成為了另一個“大女主”,用智慧指導著眾人的行動。這其實相當于推翻了前三部原有的世界觀,并在角色地位方面也有了較大調整。

不過這部電影也有爭議性比較大的一點,即古董店中的蓋比娃娃與傀儡部分有些嚇人。娃娃用甜美的聲音溫柔地說出有邪惡意味的話語,笑容也甜美但卻毫無感情,配合影院沉浸感極高的黑暗氛圍,頗有些《閃靈》的感覺。不過,這種恐怖感似乎只有大人比較能感受到,小孩子大概率還是會覺得就是一個普通的可愛洋娃娃。

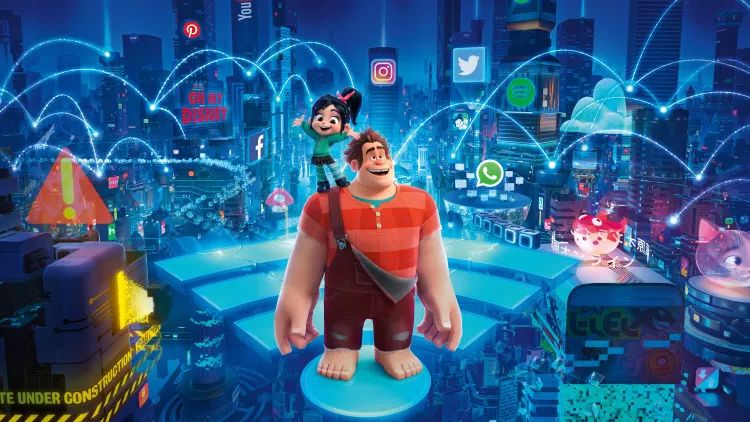

近兩年來,迪士尼出品的動畫電影有三部,分別為:《超人總動員2》、《無敵破壞王2》、《玩具總動員4》。其中,《無敵破壞王2》來自迪士尼動畫工作室,其他兩部由皮克斯工作室制作。

這三部電影題材大相徑庭,探討的主題也各有不同,但如果你仔細研究,會發現它們講了同一件事情:成長和獨立。

在《超人總動員2》中,一直是家庭頂梁柱的超人先生退居幕后成為奶爸,媽媽彈力女超人則成為英雄明星,事業走上巔峰;另一方面,孩子們進入青春期之后也有了更多的自我意識,在爸媽落難時也不得不開始獨立做作戰計劃,并在沒有家長幫助的情況下行動。

《無敵破壞王2》中,一直受拉爾夫保護的云妮洛普展示出了自己有自主性的一面,這對好朋友也不得不面對他們之間的本質差異:拉爾夫喜歡規律的上下班生活,而云妮更鐘愛刺激新鮮的互聯網世界。最終兩個人誰也沒有委屈自己陪伴對方留在某一個世界,而是都選擇了各自喜歡的生活方式,定期見面寒暄。

后兩者看似講的是朋友與朋友、玩具與主人之間的故事,但其實角色的相處模式和心理狀態,與親子關系有著極大的相似性。而且,拉爾夫對云妮、玩具對主人的稱呼,都是“kid”。

家長們總是跟拉爾夫很像,總是擔心孩子受傷、被欺負,事事無巨細地操心、高度介入。而在孩子被另一個世界的事物所吸引,對自己注意力減少之時,也難免出現失落委屈的情緒,甚至會因此展現出攻擊性的一面。

為了救回邦妮的新玩具,胡迪甚至全然不顧其他好朋友的安危,悶頭往前沖,一心認定邦妮需要自己這么做。其實支配他最大的那個內心聲音,不是“邦妮有多需要”,而是“不做這些我還能做什么”的無力感。

孩子總會長大,容易喜歡上新玩具,也容易講注意力轉移到其他新事物。當孩子對父母的依賴變得越來越弱、想起父母的時間越來越少、有了全新的生活時,一直以孩子為生活重心的父母該如何調整心態,找到新的生活模式?

《玩具總動員4》表面上是一個玩具找到新生活的故事,但與玩具一樣圍繞孩子工作生活的父母也能在這里面看到許多自己的影子(沒有說父母是玩具的意思)。

包括《玩具總動員4》中的摩托手,也是從被孩子遺棄的陰影中跳脫出來,開始相信自己,才成功幫助了伙伴,并證明了自身的價值。

去年《超人總動員2》上映時,電影片頭播放的另一則皮克斯短片《包寶寶》,則是另一個反面案例。

短片中的母親將對兒子的感情投射到包子上,無微不至地呵護包子成長,享受包寶寶每天高度依賴地粘在自己身邊的滿足感。但包寶寶長大后也有了喜歡的異性想搬出去住,在母子溝通不暢、包子毅然決然準備離開時,母親一口將包子吞進了肚里。

倡導無條件孝順父母的時代已經過去,隨著獨立自主思想在新一代中的深入,孩子們對自由和平等交流的渴望會更強烈,長大后想脫離原生家庭獨立生活這件事所引發的沖突會更加常見且明顯。另一方面,現在也越來越多的人在倡導,不要生子之后就拋卻自己原有的興趣愛好,更不要將生活的希望寄托于后代身上,家長也可以擁有更豐富多彩的自我人生。

迪士尼作為一家在兒童領域占重要地位的媒體公司,所生產的作品一定程度上對家長和孩子也擔負了教育的作用。而現在陪孩子去看電影的家長們或許可以從電影中學習到這樣一件事:不要操心太多,不要過度保護;如果孩子長大了必須離開,letthemgo,不必追。

*本文版權歸“PingWest品玩”公眾號所有,未經授權嚴禁轉載。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司