- +1

檔案春秋︱從地契管窺清末上海地價

土地是資源,也是生產資料。如今,像“北上廣”這樣的大城市,土地資源緊缺,土地的價格十分昂貴。大城市對房地產開發和建設有嚴格的限制和規定,土地或房價的主要參數就是“容積率”,就是在一塊固定面積的土地上,只能根據規定建設相應建筑面積的房子,如果在一塊10000平方米的土地上建設建筑面積30000平方米的房子,以30000÷10000=3,那么,“容積率”就是3。如今,大城市的市中心區建設新房子的土地主要來源于對舊房的動遷或征收,動遷或征收的成本十分高昂。

清朝上海的土地價格

以前中國是農業大國,土地是主要的生產資料,國家的稅收也主要來自農業稅。古代中國大概沒有如現在的“土地使用性質”的規定,土地,一般分為農村土地和城鎮土地,也可以分為農用地和宅基地。土地的價格一般參照土地的畝產糧食,肥沃的土地,價格略高,貧瘠的土地,價格略低。那么,上海的土地,每畝大概值多少錢呢?

葉夢珠是明末清初上海人,著作甚豐,其《閱世編》主要記錄他自己親見、親歷、親聞的事。《閱世編·卷一·田產一》中說:

崇禎中,華(亭)、青(浦)美田,每畝價值十余兩。上海田美者,每畝價值三、四、五兩,縉紳官室,最多不過數千畝。無賤價之田,亦無盈萬之產也。順治初,米價騰涌,人爭置產。已賣之業,加贖爭訟;連界之田,挽謀構隙。因而破產者有之,因而起家者亦有之。華(亭)、青(浦)石五、六斗田,每畝價值十五、六兩;上海六七斗田,每畝價值三、四兩不等。田產之貴,至此極也。厥后,米價漸平,賦役日重,田價立漸馴減。

明末清初,上海地區的土地價格是根據土地的收成或租金計算的,今上海市西面的華亭縣(相當于現在的松江區)和青浦縣的土地每畝約十幾兩,上海近海,土地貧瘠,以鹽堿地為主,土地價格每畝在3-5兩之間。到了清初,土地價格略有上漲,華亭、青浦佃租在五六斗的土地,每畝價在十五六兩,上海佃租在六七斗的土地,每畝價在三四兩左右。此后,由于米價下降,而徭役繁重,上海地區的地價有明顯的下降。葉夢珠接著說:

康熙十九年庚申(1680),因米價騰貴,田價驟長。如吾邑(上海縣)七斗起租之田,價至二兩一畝,甚至有田地方,各就近爭買者,價至二兩五錢,以及三兩。華(亭)、婁(縣)石四、五斗起租之田,價至七八兩一畝。昔年賤價之田加價則贖者蜂起。至次年辛酉,米價頓減,起風稍息。

上海縣的田價通常為每畝2-2.5兩,而華亭、青浦每畝在7-8兩。我沒能找到上海早期的土地買賣契約,這是一份康熙五十一年(1712)江蘇吳縣的土地契約。原業主蔡允哲將一塊“四分四厘三毫”的土地以“時價九五價”(即當時的通行價打九五折)出賣,實得銀“五兩七錢五分”。計算下來,每畝的價格約13兩。據我所知,清朝蘇州府的土地價格從總體上來說略高于松江府,可見,葉夢珠的記錄是可靠的。

筆者手頭還有一份江蘇吳縣乾隆二十五年(1760)的土地契約,原業主沈文元將“四分四厘”麥田出賣,實得銀“二十兩”,計算下來,每畝價格45兩,時間相距30多年,土地價格上漲了2.5倍。這里面可能有土地品質和位置的因素,資料短缺,難以考證。

一份道光十四年上海的土地契約,抄錄部分如下:

立賣契囗。全寶官為因正用,將上邑(即上海縣)二十二保囗六圖號內官田壹畝,央中賣于 陳處為業。三面言定,時值價銀弍拾伍兩正。當 立契一并交收。其田自賣之后,任從管業耕種、收冊過戶完糧,并無門房上下言阻等情,恐后無憑,立此賣照為憑。

“二十二保”在現在楊樹浦黃浦江對岸的浦東新區濱江的地方,這份土地契約中說“其田自賣之后,任從管業耕種、收冊過戶完糧”,應該是一塊農田,這塊一畝的農田,實際售價是25兩。按當時銀兩與銀元的比價月1:1.3計算,25兩約等于33銀元。

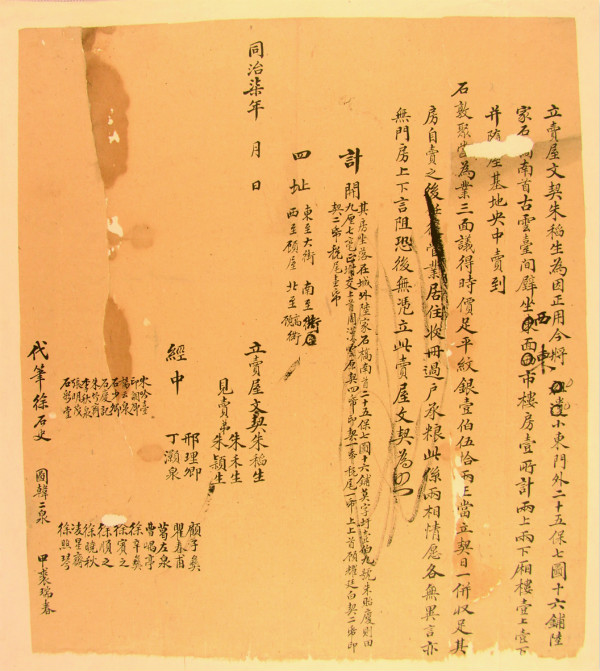

上海縣城的宅基地價格

一份簽訂于同治七年(1868)的房屋買賣契約,房子坐落在上海“小東門外二十五保七圖十六鋪陸家石橋南首古云臺間壁”,“坐西朝東市樓房壹所,計兩上兩下,廂樓壹上壹下”,出售的價格是“紋銀壹佰伍拾兩”。明朝和清朝,上海(中國)的行政區實行鄉、保、圖(都)三級行政制度,即縣下為鄉、向下為保、保下為圖(都),今老城廂地區屬于“高昌鄉二十五保”;“陸家石橋”是明朝上海人陸深出資建設的跨方浜的石橋,陸深官“大學士”,所以也叫作“學士橋”,我們可以在歷史地圖上輕易地找到這塊地塊的位置,就在現在的小東門外。

一份是同治元年(1862)簽訂的上海城里宅基地買賣契約,土地位置在“二十五保拾圖八鋪西門內金家牌樓東基地一方”,出售的價格是“制錢拾伍仟文正”,當時,銀兩與制錢的比值約1:1500。“制錢拾伍仟文正”相當于10兩銀子。契約沒有說明出賣的土地面積,無法計算出土地的單價,可以估計這塊土地的面積很小。

官契總局和上海測繪傳習所

“普天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣”,從理論上說,中國的封建社會里土地國有,民間擁有的土地,只是擁有土地的使用權。政府沒有對土地、宅基地買賣的管理和征稅機構。由于缺少國家管理和公證,也就缺少權威性,房地產買賣往往只能在親朋好友、鄉里鄉親之間進行。這樣的土地買賣契約許多地方稱之為“嘆契”。關于“嘆契”名稱的來歷,有的人以為,由于土地的買賣是通過向老鄉親作為中介進行的,權威性和公正性很差,當買賣成交后,一方可能會反悔,就會到另一方處吵鬧、哭訴、唉聲嘆氣,要求廢除合同,或者要求對方追加、補償損失。于是,這種契約上會寫上“永不嘆契”,于是被叫作“嘆契”。“嘆契”缺乏公正性和權威性,一旦離開環境就難以用于買賣、抵押等商事活動。

近代以后,租界里出現了“道契”,租界的土地轉讓須經中外雙方的管理者測繪,確定土地的位置、四至、面積、價格,外國人須將“永租”的土地向他們的領事館注冊登記,然后由領事館集中后呈報上海道署,上海道署核準后加蓋道署鈐記,才能成為一份合法有效的土地契約,所以,租界的土地契約稱之為“道契”。近代以后,上海租界的地價飆升,帶動上海老城廂和附近地區地價上升,地價昂貴,可征稅日益增長,是一筆可觀的收入,于是,上海仿租界的制度,設立“官契總局”。《光緒上海縣續志》中說:

官契總局。設萬生橋西。光緒三十一年(1905),知縣汪懋琨奉藩司札,以民間買賣田、房產業,須用官契。照會同仁輔元堂經辦,堂董意見不符,改交勸學所辦理。凡領契者,按照契價,于中費一成內提繳學費,二成歸各城、鎮、鄉,作興學之用……

從此以后,民間的房產、土地買賣須向政府注冊,繳納契稅,傳統的“嘆契”也變成了“官契”。當然,房地產的“契稅”也成為政府的重要收入來源。官契有政府公證,合法性、權威性高,可以用作轉讓、抵押和其他的商業用途,土地可以進入流通,房產、地產的價格也與日俱增。土地價格“日長夜大”,當然,所有人對土地的測量和面積開始斤斤計較、寸土必爭。但是,中國人沒有自己的測量和測繪人才,于是,官契總局成立后立即成立上海測繪傳習所,傳習所就設在新建的官契總局大樓里。據說,在幾年里就培養出一大批專業人才,這些人部分繼續從事測繪工作,許多人成了上海早期的房地產經營者。

光緒三十二年(上海官契總局成立后的第二年)的一份“官契”,出賣的房地產“坐落上邑(即上海)城內念五保十圖年貳鋪談字圩壹佰四拾三號。基地九分五厘。凡平房一所,計七間,泉井一口,后連余地一方”,成交價是“庫平銀玖佰兩”。9.5分的宅基地連同上面的房子,成交價是900兩,一畝宅基地的價格大概是1000兩。

民國后,“官契”格式化,這是兩份同一地塊的宅基地買賣的“官契”,一份簽訂于民國六年(1917),一份簽訂于民國十一年(1922),房地產所在的位置均是“上邑二十五保拾圖談字圩第壹佰五拾貳號”,宅基地面積“捌分”,民國六年契約的實際出售價為“叁仟貳佰元”,每畝的價格為4000元,而民國十一年契約的成交價是“柒仟捌佰元”,每畝的價格是9750元。同一塊宅基地在5年里上漲了竟1.5倍,漲幅之大,可想而知。眾所周知,住宅是越用越舊的,越舊越不值錢,而這塊宅基地過了五年,價格上漲了1.5倍,所漲的不是房子,而是土地,也就是宅基地。

這份“官契”的補充說明中記錄,“其房坐落捌鋪金家牌樓磚灰公所對面,坐北朝南,平房玖間,天井壹方”。由于年份較近,記錄詳細,我們可以找到這塊土地的位置,大概就是現在的金家坊71-81號。

(本文摘自2019年第6期《檔案春秋》,澎湃新聞經授權轉載,圖片由作者提供。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司