- +1

他們來到現場,為了一篇35年前的小說

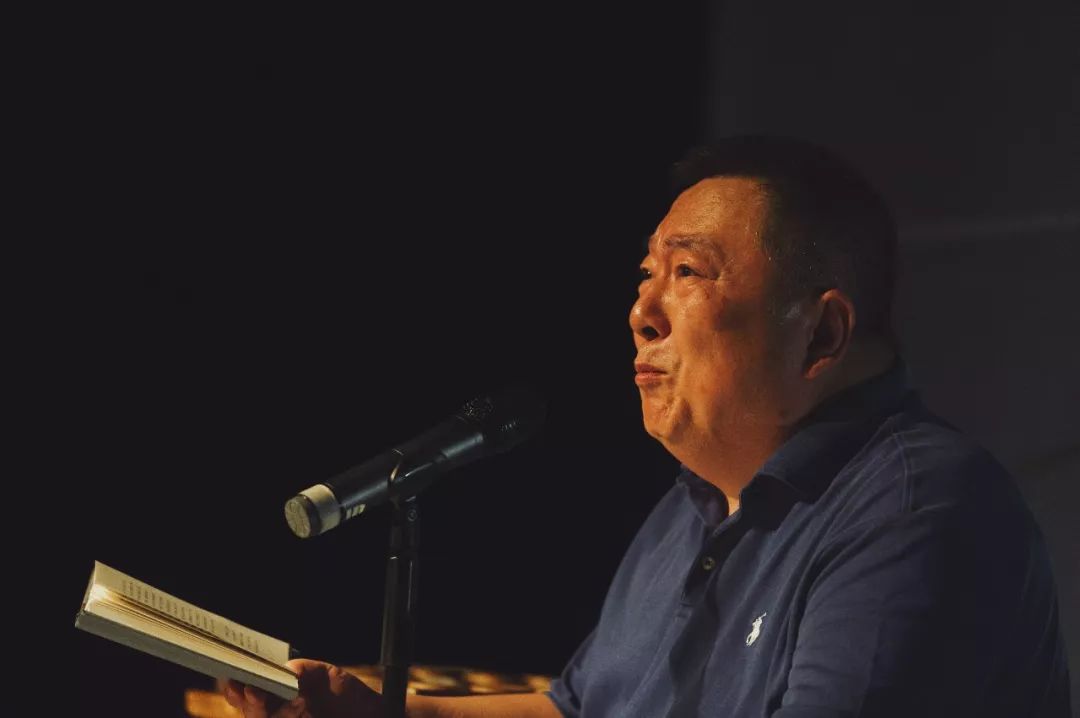

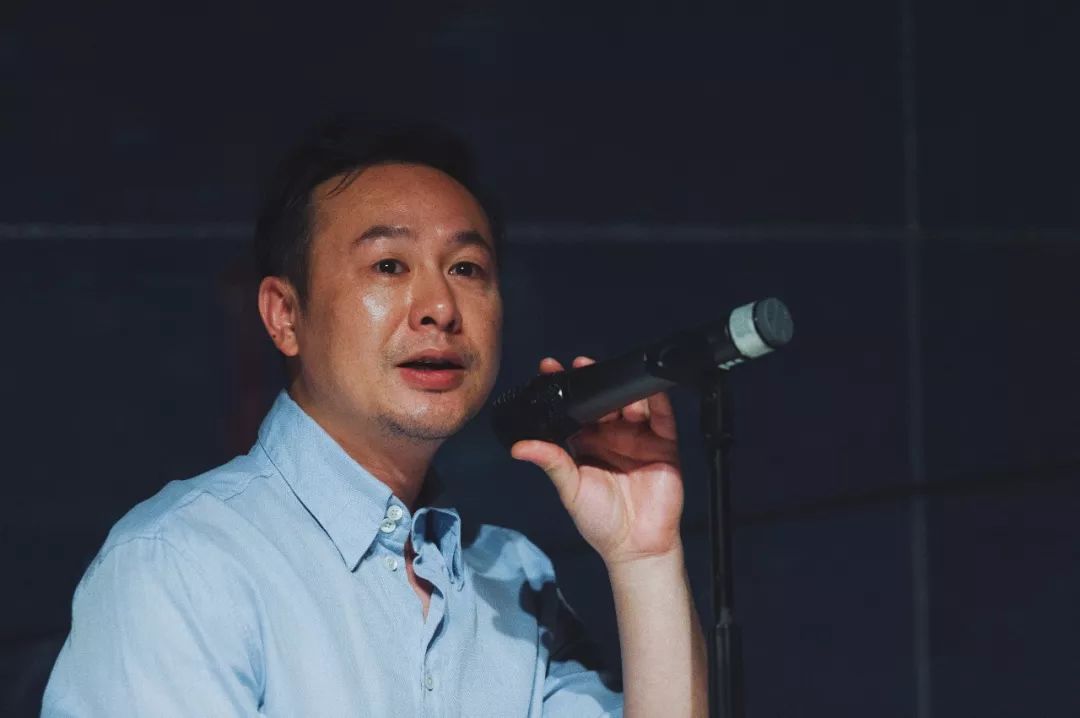

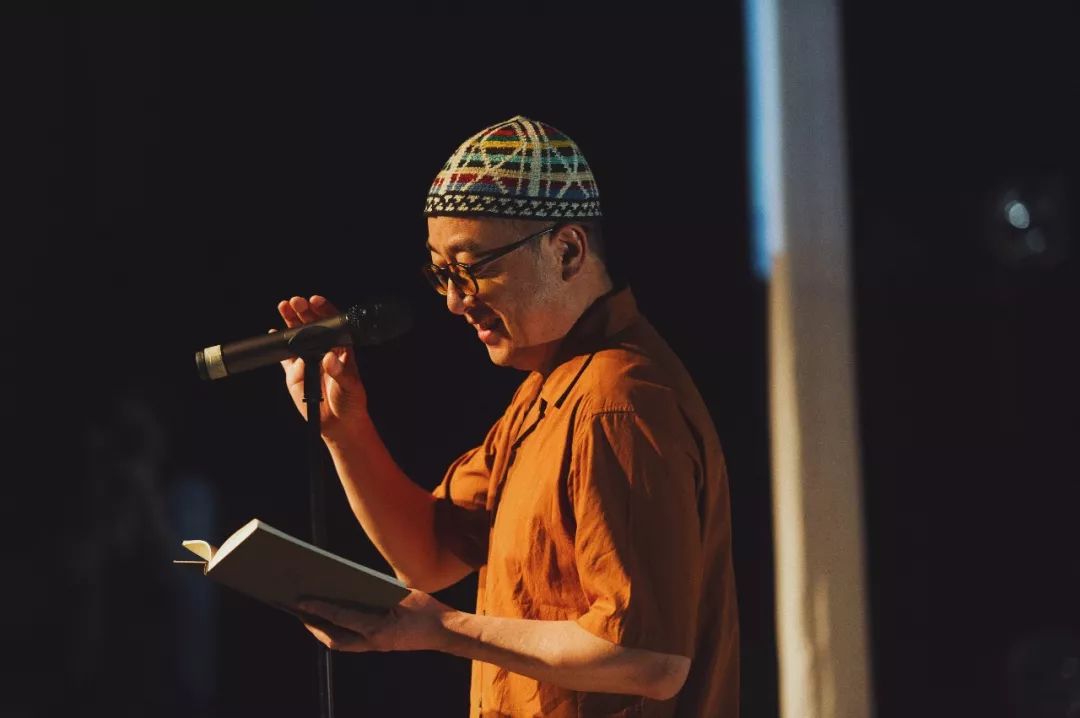

上周,我們邀請多年來喜歡阿城先生的讀者齊聚鼓樓西劇場,與陳丹青、陳數、東東槍、董浩、賈行家、梁文道、李意豪、邵夷貝、史航、楊葵、張頌文、張瑋瑋一同度過了一個“光怪陸離”的文學之夜。

我很后悔用油來表示我對生活的不滿意,還用書和電影兒這種可有可無的東西表示我對生活的不滿足,因為這些在他看來,實在是超出基準線上的東西,他不會為這些煩悶。我突然覺得很泄氣,有些同意他的說法。是呀,還要什么呢?我不是也感到挺好了嗎?不用吃了上頓惦記著下頓,床不管怎么爛,也還是自己的,不用竄來竄去找刷夜的地方。可是我常常煩悶的是什么呢?為什么就那么想看看隨便什么一本書呢?電影兒這種東西,燈一亮就全醒過來了,圖個什么呢?可我隱隱有一種欲望在心里,說不清楚,但我大致覺出是關于活著的什么東西。

“但我大致覺出是關于活著的什么東西。”一盤棋、一部字典,都是在用自己的方式穿越時代的絕境,對蒙昧、無知和貧乏做出回應,拒絕合作。

1.陳丹青:阿城被大家說壞了

在陳丹青的回憶中,與阿城認識已經是四十年前的事情。與木心聊天聊的總是文學,不談寫作,而阿城卻是他寫作上的老師。

因為烏鎮臨時有事,丹青老師未能來到現場,特意錄制了一段視頻講述他與阿城之間的故事。

1979年,當時他剛從云南當知青回來沒多久,大家都認識他,因為他是星星畫展的畫家,我在臺下看星星畫展的各位給美院的學生聊天,那天晚上我特別喜歡他,覺得像兄弟一樣,一來二去就成哥們了。

我之后去紐約,他跟其他同學一起送過,就像昨天的事情一樣。到了1984年我們就看到他的《棋王》出來了,《孩子王》、《樹王》,大家都驚到了,跟今天的80后、90后甚至00后的讀者來說,那真是古代的事情了。

你看八十年代出了一大堆我們這一波的作家,40后,尤其是50后,現在大家已經都是老人了,我愿意說,跟那批作家比,阿城一直沒有過去,他其實不太在國內發表文章差不多有35年以上,因為他1987年也去了加州。

但是大家一直惦記他,一直到今天出版社、讀者也好,一直期待他的過去的文集能不能再出來讓大家再看。他一直沒有過時。前一次我也接受這樣的訪談,我說他是作家里的作家,蠻罕見的,在那一代人里面。

同時,阿城差不多是我寫作的老師,木心一天到晚聊文學,不教怎么寫作。但是阿城教我,學電腦幾乎是手把手教會的。阿城再版的老作品里面,我格外喜歡《威尼斯日記》。當時出版以后我讀了臺灣的版本,我立刻寫信告訴他,是他最好的一本散文集。我回頭會給您找我以為特別好的一兩段,很短。

我為什么覺得好?我沒有見過這樣的日記,是非常好的游記,同時真的很像日記;第二是沒有見過這樣的游記變成日記。如果大家讀過這本書可以自己體會,他能讓自己的日記在文學的節奏感和呼吸感當中。

我選的那兩段,非常短,幾乎不像日記,介于詩和散文之間,但又都不是,這是他特別讓我佩服的地方。我念一段。

“十八日。下午開始刮風,圣馬可廣場那些接吻的人,風使他們像在訣別。游客在風里都顯得很嚴肅。”

另外一段是“十日。看到橋上可著莫扎特曾在這兒住過,但是后來找不到那座橋了”。

也許別人寫得出來“莫扎特曾經寫在這兒住過”,是99%的作家寫不出下句,就是“后來找不到那座橋了”。你要是在威尼斯人待了,或者在中國水鄉生活過,你非常喜歡那座橋,第二天找不到,那就對了,那非常文學,又是一個人的一種感覺。

我選了這么兩段來念,我不知道今天現場其他嘉賓會念他的哪些段落,我想告訴大家,為什么阿城到現在大家仍然惦記他,佩服他,被他打動,被他帶進去,可是他后來就不太寫了,無所謂,真的特別牛逼,這么有才能的一個作家。可能我偏愛阿城吧,他跟我是同一個時代的人。

我在同代人當中找不到有誰像他這么好的文學感覺,同時這樣子對待文學。他就不寫了。但是現在終于同意出這些集子,我非常高興。

《棋王》出來以后好像連連得獎,有一次到福建領獎,在臺上數,好像八千塊,他真的會在臺上數。他對饑餓的感受,他的匱乏,我們那代人過來的那種,他很率直的表達,他一點都不想裝成另外一個人,他永遠是他自己。

阿城被大家說壞了,什么道之類的,弄得神神道道,在我眼里,阿城就是一個至情至性的人,可能我們太熟了吧,有感情在里面,這是很珍貴的朋友,一輩子你交不到的,給你遇上了。

我們好幾年不見面了。人老了難免的,他今年69了,哦,他今年70了。

我很想念他,他在美國寄了一張照片給我,他才31、32歲,就在信里面說,你看像不像拉出去槍斃的樣子。像講個笑話,講起來就會笑,我一輩子有兩個人逗我笑,一個是木心,一個就是他。

梁文道眼中的阿老是那種會在榕樹下講故事的人,每個人都能透過他的文字來感受那個故事世界的魅力。這次,道長主要講解了《棋王》的“古”。在他眼中,結局那場一人對九人的大戰就像是我們想象中古代中國會有的情況。當大家要走進阿城時,也不妨將《棋王》當作一扇門、一條路。

我1986年讀到《棋王》,離這篇小說面世已經兩年,你如果在大陸成長,你不能了解香港和臺灣的環境和時代的氛圍。尤其是年輕的朋友,90后或者是80后那時候很小,也不太能理解那個時代的背景。

當時一個嚴肅的作品是有可能引發轟動,成為一個文化現象的。大陸的一個文學刊物上面發表一篇小說是能透過口耳相傳,一兩年內成為整個中文世界所有愛讀書的人紛紛討論的一種現象。我當時在那樣一種背景下,帶著種種期待來讀阿城,不僅沒有失望,甚至遠遠超出我的期待。

后來我非常榮幸,我還認識了阿老,我們叫他阿老,因為我們太佩服他了。他像我小時候在香港看到在榕樹底下講故事的那種人。他有一種把什么都變成故事的魔力,屬于故事世界的魔法師。我希望你們都能夠透過他的文字來慢慢、慢慢了解到這個魔法世界里面的魅力。

《棋王》這個小說有意思的地方是第一,回到那個時空,1984年面世的一篇作品,那個時候正好是大陸的尋根文學非常流行的年代。而那個時候很多小說都像這篇小說一樣,會寫到知青下鄉的故事,也就是文革十年的故事。

那個時候很多人想要穿越文革那破“四舊”的十年,接上更古老的中華文明的傳統是怎么回事。阿城這么寫這篇故事,也有點在這個背景下,這個閱讀和文學背景下。

小說里面有一些東西鼓勵我們往這個方面解讀,比如用傳統演繹傳奇故事的方法來寫棋王王一生,尤其是結局一人對九人的大戰,你覺得自己看武俠小說故事。

你如果看到這一段,會不會也有小說的敘述者,這個“我”心里面很古但是說不清什么滋味。那種是想象中古代中國的情況,一個人對著九個人下棋,有一些人不在場,有一個山中隱居的老人最后出現,這太神奇了,這莫非是傳說中的中國,“文革”遇到這樣的事情,那是說不清的。

可是你仔細一想這個小說有點特別。第一,它不是簡單的接續傳統,所謂的斷裂的傳統,被“文革”隔斷的中國傳統。盡管我們看到王一生學棋有很傳奇的經驗,小時候從收破爛的老人拿到棋譜,簡直像周星弛在街頭買了如來神掌一樣。好多傳承下來都是接上了一個曾經斷裂過的大家已經忘記的堆到了廢紙堆的破爛堆的傳統,好像是古的。

另外一方面也是說不清的,為什么?你回想剛才那一段、那句話,講到敘述者“我”看到那個場面,他敬佩的劉邦項羽都是目瞪口呆的,反而是地上一將功成萬骨枯之后的士兵是焦黑著臉爬起來走動。

我們回想什么是中國歷史,大部分人知道中國歷史傳奇故事就是名人將相的故事。那些平民呢?沒有留下任何故事,那些人的故事由誰記憶和敘述。這個場面看到的重點是那些人都活過來了。

為什么?我們知道文化大革命很顛覆的特征是一個我們怎么評價它也好,我們不能承認那是下層社會某些空間上的反撲,他們恰好是勞動人民,無產階級人民,從來沒有聲音的人都要寫大字報,都要對上層指手劃腳了,都要把過去高高在上的人拉下馬,好像那些人站起來了。

你仔細想王一生是一個年輕人,最后他打的那個山中隱居老者,那個人根本斗不過他,但是被逼講和,說和了吧這局。這個過程很負責,這是王一生的古代的東西,如果代表對傳統集成的信念的話,另外一方面是一個顛覆者,是超越了他們的人。

這篇小說在這句話里有很古的感覺,你覺得好像有一些東西接回了過去,但是說不清楚,因為這個東西好像是過去不存在的,好像是超乎過去的,好像是某種程度顛覆過去的,所以整個小說這個角度來講,已經不再是當時所謂的一般的尋根文學,還多了一層。對于文化大革命的態度和當時的中國文化,注意八十年代“文化熱”的年代,我們文化再次啟蒙的年代,大家追求很多新的東西。

阿城處在那樣的時代當中是很先鋒的人,他參與過早年的星星畫展,這樣一個人對新時代有很多的認同感或者看法,以及他對過去的傳統看法,這一剎那結合起來了。

我覺得從這個角度來講,那種“古”是已經沒辦法用傳統的“古”形容的東西了,這就叫作說不清什么滋味。正如這句話很好總結了我們對阿城小說的看法,你覺得這就是傳說中的“中州正韻”,可是你想想真的是嗎?

“他們家就住在北影廠最北邊的局長樓,我印象他畫畫不錯,老畫小人書,我說的已經是六幾年的事兒了。”

他與阿城經歷相似,只是躲過了插隊,阿城小說中體現的看待社會的角度與觀點常常引起他的共鳴,現場的朗誦十分精彩。

“這燈光挺好,我們家那時候看小說是在路燈下,有時候點一個干電池,冒著黑煙的特臭的燈來看的,心里真有點那種感覺。

他(阿城)的字非常高級,有老木新作的感覺,雖然不是特別上口,但是也不拗口,你能看到民國風的風格,這很難得。”

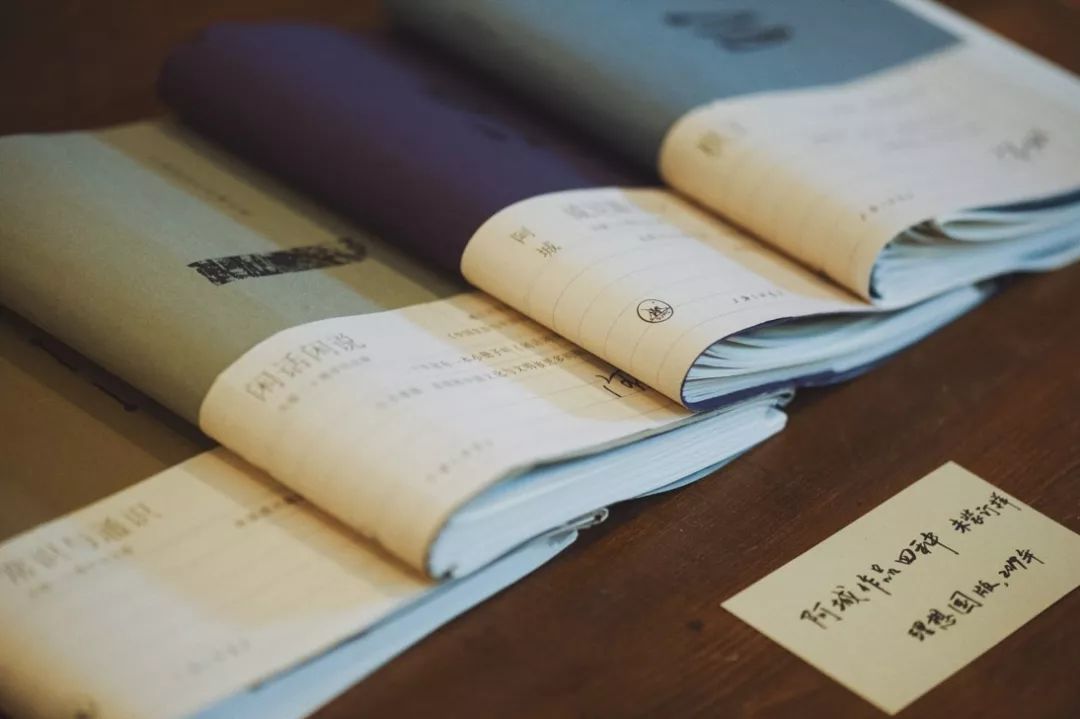

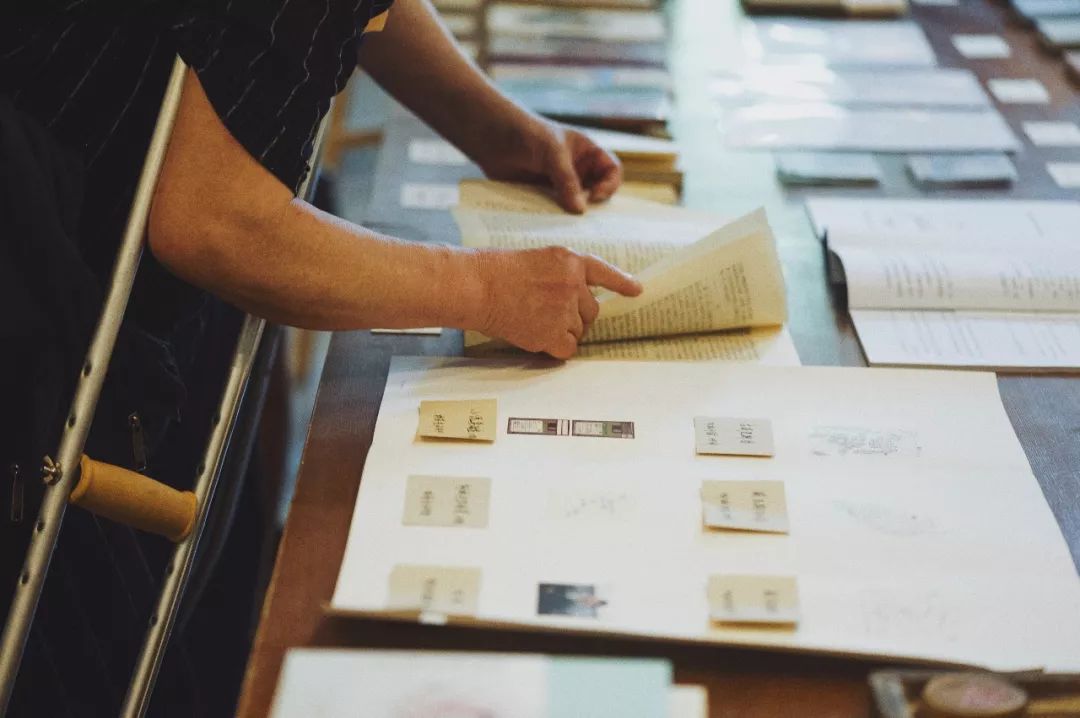

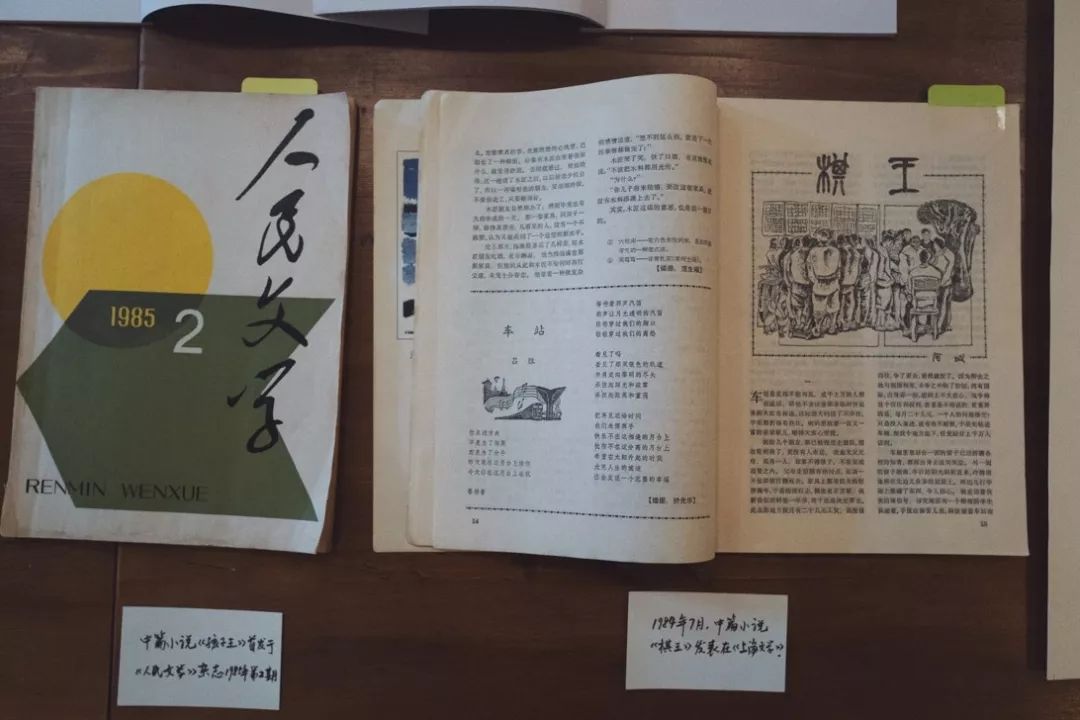

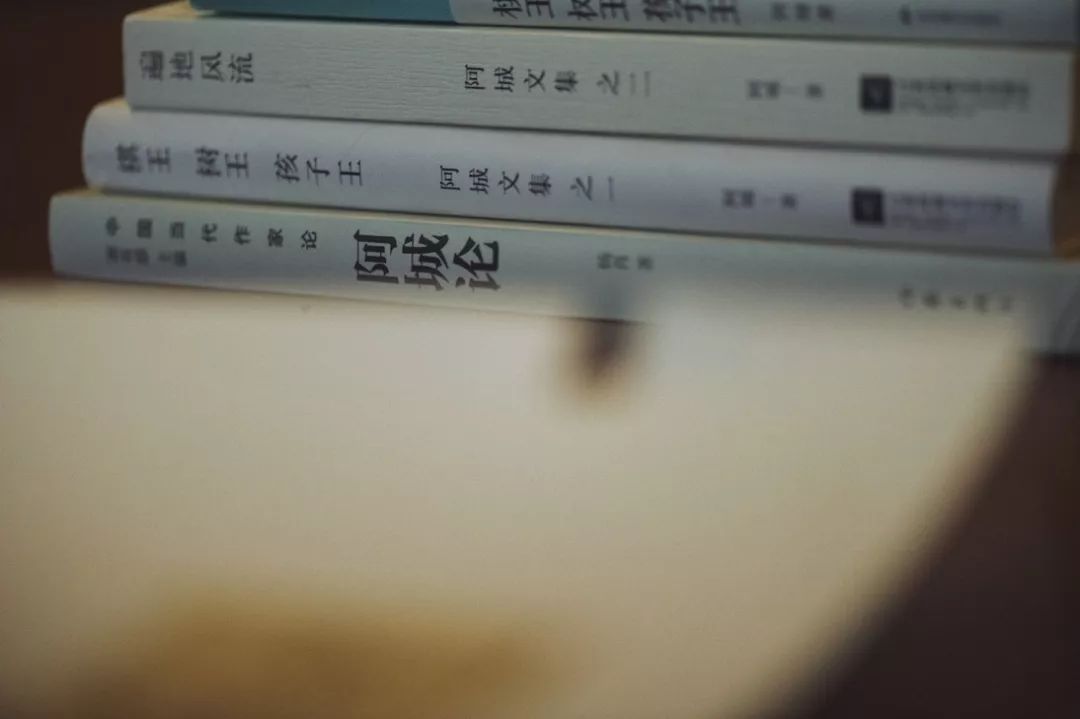

聊到阿城著作的出版,楊葵老師再有發言權不過。在文學之夜當天下午,我們在鼓樓西劇場舉辦了《棋王》小型主題展,其中的五本書和幾份珍貴手稿文獻正是來自他的收藏。

大約1993年、1994年,我在上海王安憶家里,第一次和阿城相遇,從此一直不時交往,直至現在。

阿城是個非常豐富的人。八十年代中國的文化熱,他是先行者。1985年他在《文藝報》寫了半個版,《文化制約著人類》。那時候很多人還不太知道文化是怎么回事,阿城撬開這扇大門。還有文學,這不用多說了,阿城文學作品數量雖然少,但是經久不衰。如今,阿城又在埋頭做一些藝術領域、人類學領域的的學術研究,高精尖,很深入……等等,所以說他“豐富”。

今天,手捧理想國出版的阿城作品典藏2019新版,不免感慨,不由憶及很多往事,單來說說阿城著作的出版往事,主要是文學類著作的出版往事。

書中有曹力畫的阿城漫畫像,封面設計是王效宓。第一本《棋王》的責任編輯是石灣,遺憾的是,就在前幾天剛剛病逝。他是我的老同志,老大哥,也是我做編輯的前輩。

《威尼斯日記》里面用的插圖,都是阿城自己畫的。《閑話閑說》這本,阿城沒畫圖,為了要跟《威尼斯日記》匹配,我請美編曹全弘畫了清明上河圖局部,還找了陳老蓮的水滸頁子等,作為插圖。

臺灣版《閑話閑說》里面壓題的圖是個線描,可能是美編隨便畫的,我嫌不好看,為了找替換圖,翻了十幾天書,最后終于找到一個漢代畫像磚拓片。我發給阿城請他過目,他說挺好。

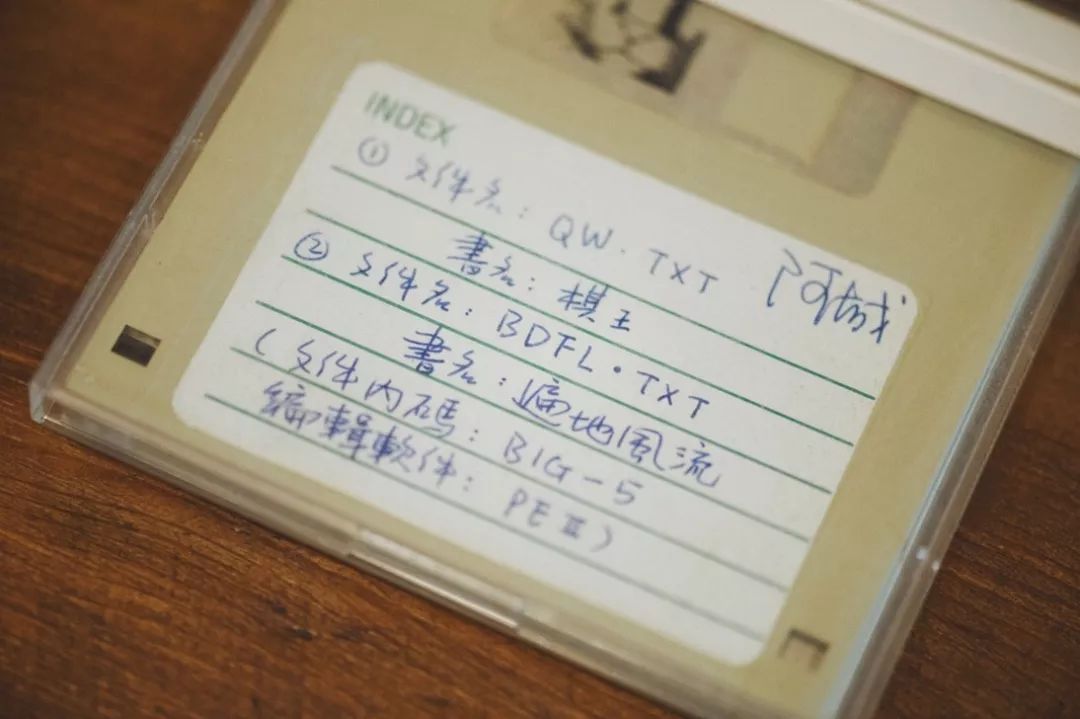

當時郵件不普及,誰有個電子郵箱是很新鮮的事。比較先進的聯絡方式是傳真。我還保留著一張當年阿城的傳真,上邊的字現在已經不清晰了。但是阿城在傳真下面,還手寫了一段,字還清清楚楚。我在它還能辨識的時候將它掃描了,所以留下了。

1.44吋磁盤里面,還夾著一張小紙條,說到《閑話閑說》里面的刪消之處,他建議用口口口代替,這一點我后來沒同意。后來鳳凰出版集團那一版阿城文集,終于用了一些框框代替了。

有一個強大的編委會審定篇目,《棋王》入選。這一版《棋王》也是我做責編。2000年7月,終于出齊了一百種圖書。《哥德巴赫猜想》、《百合花》、《四世同堂》……《棋王》,現在看來,都是當代文學最一線的名著了,從中也可見到《棋王》在當代文學史上的地位。

2015年,中華書局出版了阿城的三種書:《威尼斯日記》《閑話閑說》和《常識與通識》,沒有出他的小說,只把這三個文集出了。責編是朱玲,我的好朋友,也是理想國這一版阿城的責編是好朋友。一些朋友,不同的年代,都在做阿城的書。后來中華書局又出版了阿城的學術研究著作《洛書河圖》和《曇曜五窟》。

鳳凰出版集團那套阿城,我也參與了工作,署名“總審較”。當時阿城眼睛做手術,出版人尚紅科找到我,說阿城讓你從頭到尾審一遍。2016年,七卷本鳳凰版阿城文集出版,包括《棋王》《常識與通識》《威尼斯日記》這幾本老的,另外搜集了一些阿城散佚的文章,集成兩本新書。這套文集的裝幀設計,是我去請的朱砂,1988年出生的年輕人,大畫家朱新建的公子。據說這一版的設計阿城挺滿意,我也很滿意。

“威尼斯是一個小島,以旅游來說,一個星期剛好,飽滿細致,如果半個月會開始無聊,以至厭惡,我待了三個月應該是痛恨了,要想不痛恨,只有走到威尼斯的世俗生活里去,我開始買東西做飯,因為姜不好買,就每天早起去碼頭看有沒有人在賣姜,諸如此類,威尼斯人終于明白,這是一個中國人,不是一個日本人。”

“為了讀這一段日記帶了一個小行頭。這是昨天剛剛收到的一個小禮物,我覺得這個比較好玩,威尼斯本身就像一個狂歡節的氛圍,我們讀的是阿城的或者親切或者是深刻的文字,可以跳脫一點,也是為取悅今天來的小朋友,他很喜歡皮卡丘。”

在文學之夜,他朗讀了《遍地風流》中《雜色》一組,名為《色相》,以一位讀者和創作者的角度聊了聊阿城小說中的“絕境”和我們該有的“觀看”的姿態。

我先說“絕境”吧。

能思考絕境,要觸到邊境,而且想跨過去。摸不到邊兒,或者摸到它越高、越堅固,反而越覺得踏實的人,不懂什么叫絕境。這也算一種福分。所以,我看別人談“天人合一”,總是不知道他究竟在說一種古老思想,還是要免除自我的責任。

從絕境來說,世界是公道的。普通人喝可樂,巴菲特也喝可樂。有的人即便知道這面墻不解決問題,還在不停地加高它,意志力很強。但意志力再強,也有暴露的時候:曹操說“譬如朝露,去日苦多”。

我看近代史,本來強硬到自詡“街死街埋,路死路埋”的人,突然和身邊人念叨起“歷史評價”問題來了,說明也到了絕境底下。我們勸父母不要買什么藥酒那類東西,總在拿科學說事,其實他們感受到的是切膚的恐懼。但無論恐懼成什么樣,他們也不打算上去摸一摸,我們也未嘗不是如此。

絕境因為意識到才存在。是不是真能穿過去,也要用自己的意識判斷。這個事兒也不用騙人,因為很難換回錢來。

這個時候,按《圣經》的語法,接藝術的人有福了。我第一次讀阿城先生是中學時讀《三王》,看到了一種文字的神力。這種神力,除了在他身上,我當時只在張承志的《西省暗殺考》上見過。

張承志的天生神力是靠什么發動,我們都知道。他和阿城先生是非常非常不同的。那么,阿城先生靠什么?我想了很長時間——你可能以為我要說我的答案了,絕對不可能。這事兒說不得,說錯了不要緊,萬一懵對了很麻煩。

我只能說一個線索,就是“看”。

我讀《棋王》的時候,政治課本一翻開,就在批判“存在即被感知”。我特別佩服一些人,一生下來就準備好了批判任何東西,面朝西北,張開大嘴,特別生動。

他反復提醒我們的一個詞是“世俗”,這是他對文化、對常識很基本的一個態度。我們怎么和世俗發生關系呢?

中國知識分子力量很小,整體來看人格可能也不大健全,但手很欠。比如小說吧,就是文人因為手欠而一路逃避的結果。一開始寫文章,微言大義,文以載道,弄到后來,有人味兒的東西只能放到詩里。

《閑話閑說》夸唐詩世俗,但要論天生神力,唐詩還是不如《古詩十九首》。后來詩也被觀念污染了,就填詞作曲,最后逃到小說里。直到有一天說利用小說達到目的,也是一大發明。大家全都傻站住了。

這時候文人發現:絕境居然是會收縮的,假如自己屬于某個群體,這個群體也是要對這個過程負責的。

所以我特別喜歡這一篇《色相》,它呈現了一個“觀看”的姿態。

“色相”是佛教里的詞,佛教還把觀世音翻譯成叫觀自在,有相對的釋義。阿城先生說,世俗其實是“無觀的自在”。你對世界的關系,看著看著會有觀點,然后就要手欠地貿然批判,乃至動手。所以說要“無觀”,先把觀點轉化成常識的道再說,先確認有觀點的資格。比如,《遍地風流》序里他說,“青春這件事,多的是惡。這種惡,來源于青春的盲目。盲目的惡,即本能的發散,好像老鼠的啃東西,好像貓發情時的攪擾,受擾者皆會有怒氣。”

觀察之后,還有分別。《遍地風流》前面有一段話,是這么說的:“青春難寫,還在于寫者要成熟到能感覺感覺。理會到感覺,寫出來的不是感覺,而是理會。感覺到感覺,寫出來才會是感覺。這個意思不玄,只是難理會得。”

這句話很殘酷,拿到這種感覺的方式,必須也是活的感覺,否則就和創作無緣了。

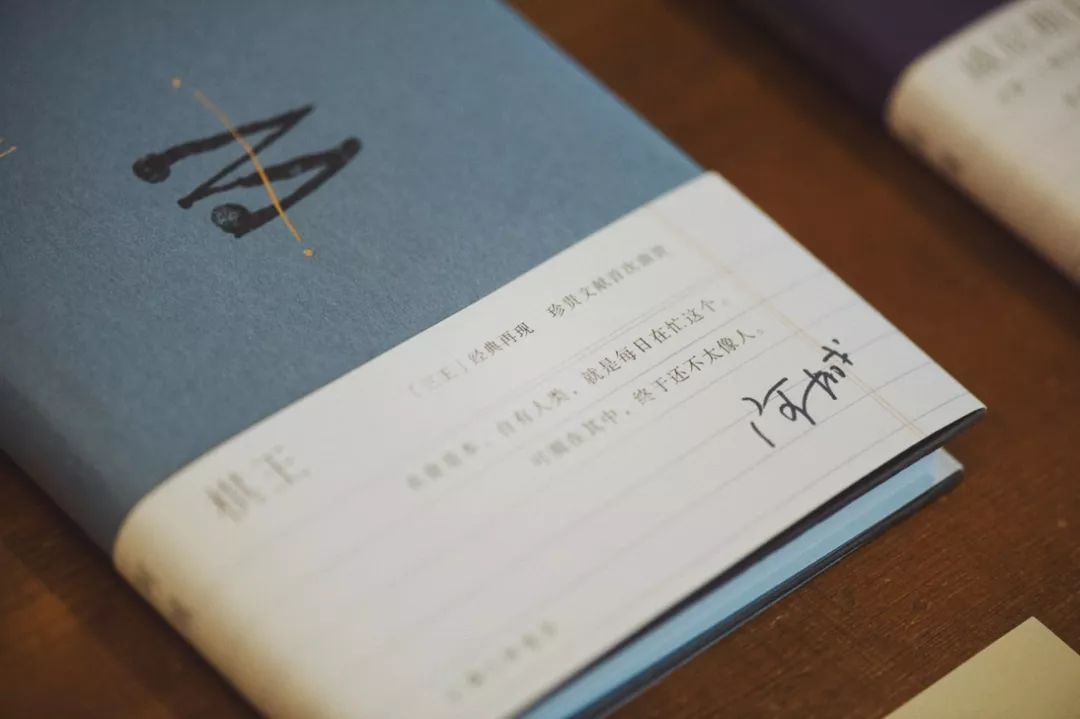

“他是生活在我們這個時代的人,但是總讓我有一種錯覺,就是他不屬于我們這個年代。我從阿城寫的小說里比較早地感覺到好文字的節奏應該是什么樣的,得到他的簽名呢,就好像得到了海明威的簽名、托爾斯泰的簽名。”

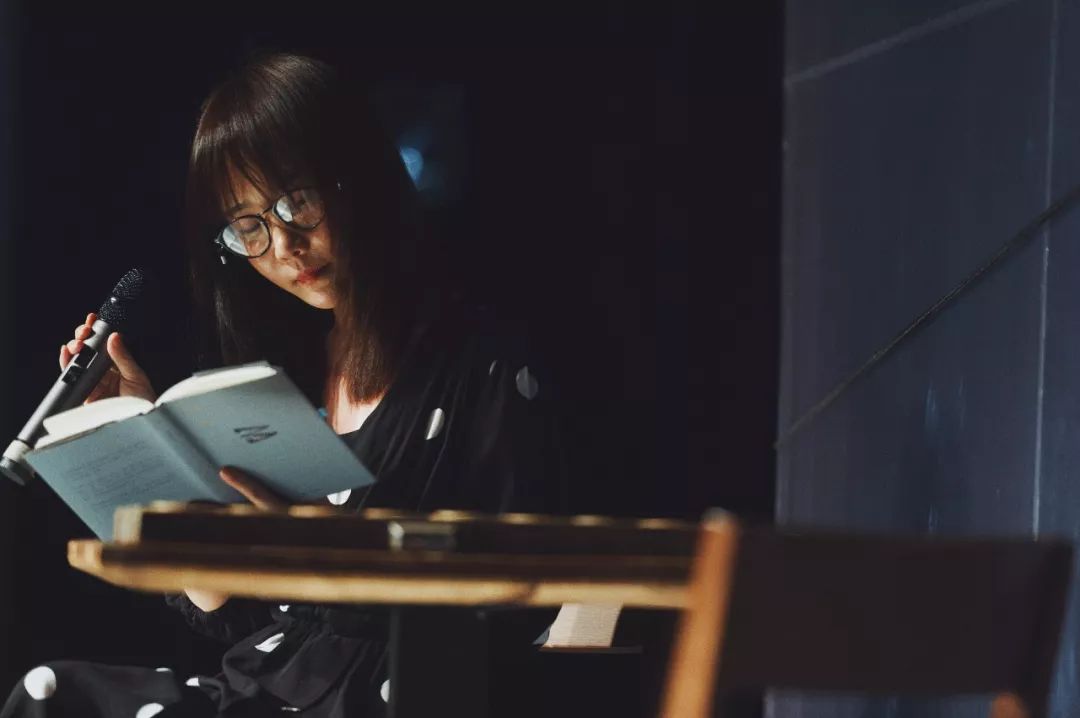

現場,東東槍朗讀了《遍地風流》里的一個小短篇《舊書》,講述古書鋪子的大伙計吳慶祥有識字的精明,留心著賣書的學問,卻在一九五零年頭上自殺的故事,相熟的伙計都不明白原由。結尾處三個“百思不得其解”讀來頗有韻味。

他為大家朗誦的是《棋王》最后一人戰九人的片段,深厚的臺詞功底讓人有“聲臨其境”之感。

像他所說,“很多人對阿老的東西是刻骨銘心的,尤其對演員來說,阿老的名字有畫面,這是我特別喜歡的。很多年前我看了《棋王》,已經很久沒看了,我剛才在上面快速翻了前一兩頁,我就合上它了,我希望能保持一種新鮮感來朗讀它。”

“首先文學可以讓我看到世界,我想阿城的作品在很大層面里,讓我們看到一個特別年輕的讀者們不太熟悉的、具體的世界。

另外一個是文字之美,阿老的文字不是亭臺樓閣,也不像花兒一樣繁茂,而是人間風情畫。每一個字底下有更豐富的字在里面,字與字,詞與詞有更加無名的段落感,這是今天的我體會的風格吧。”

我對《棋王》的解讀會更這個時代一點,更通俗一點,或者是膚淺的心靈雞湯一點,因為我看來這個故事往俗了講,是一個夢想成真的故事,就是汪峰老師來問王一生說,你的夢想是什么,可能王一生會說,成為一個棋王,他就成為了一個棋王。

“普通人的英雄行為常常是歷史的縮影,那些普通人在被迫的情況下,煥發出一定的光彩之后,普通人又復歸為普通人,并常常被自己的行為所驚嚇。因此從個人來說,是從零開始復歸于零,而歷史由此更進一步。”

這個故事是寫給英雄夢想的普通人,也寫給其實像我一樣被文章最后這段話所觸動的讀者。

“衣食是本,自有人類,就是每日在忙這個。可囿在其中,終于還不太像人。”像我想到歌詞:是誰來自山川湖海,卻囿于晝夜廚房與愛。這是我對生活解讀,在日常中來回折騰才是生活的本質。

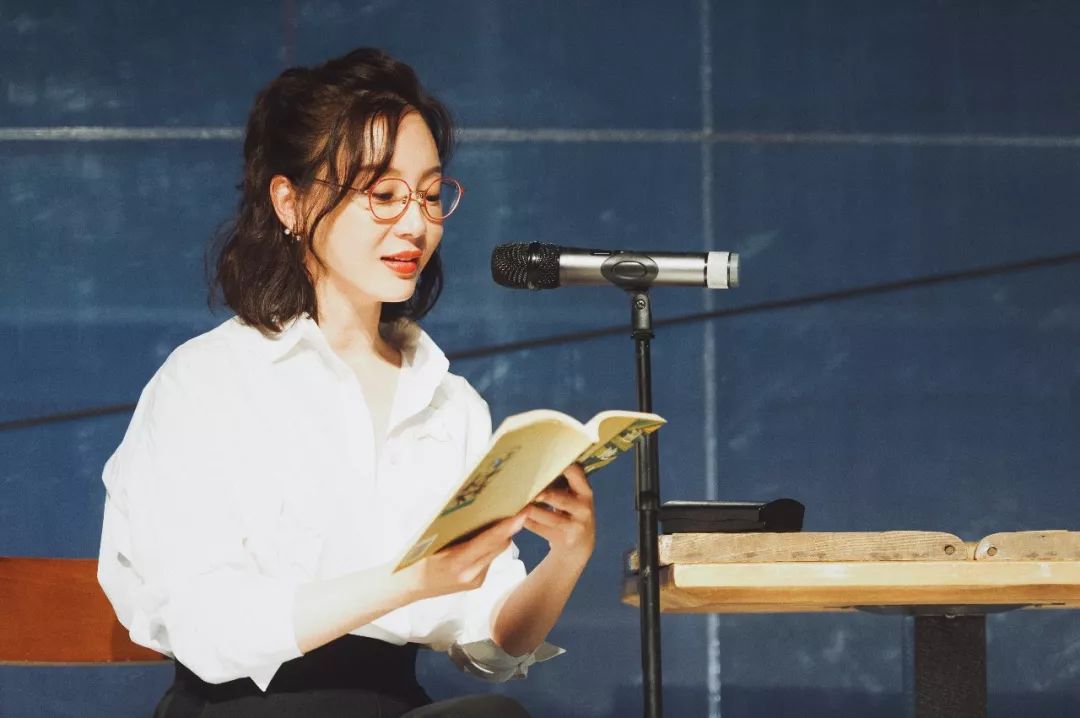

邵夷貝朗讀的是王一生實現夢想之后的結局,從最后一盤棋的結束開始。

從大理趕來的音樂人張瑋瑋給《孩子王》中兩個知青寫給初三學生的歌編了個旋律,搭配上《波西米亞狂想曲》中皇后樂隊的節奏,在他朗讀《孩子王》選段的最后,引發全場大合唱:

一二三四五、初三班真苦,識字過三千、畢業能讀書;

五四三二一、初三班爭氣,腦袋在肩上、文章靠自己。

至此,今天所有的分享都是給大家起了一個頭,真正要認識阿城,不能等著阿城向你走過去,你要向阿城走過去。

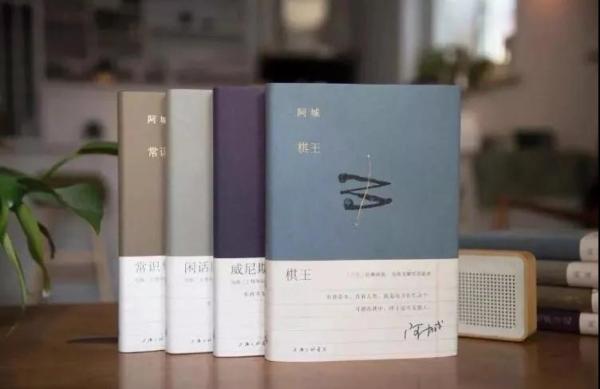

阿城作品典藏(2019新版)

《棋王》《閑話閑說》《常識與通識》《威尼斯日記》

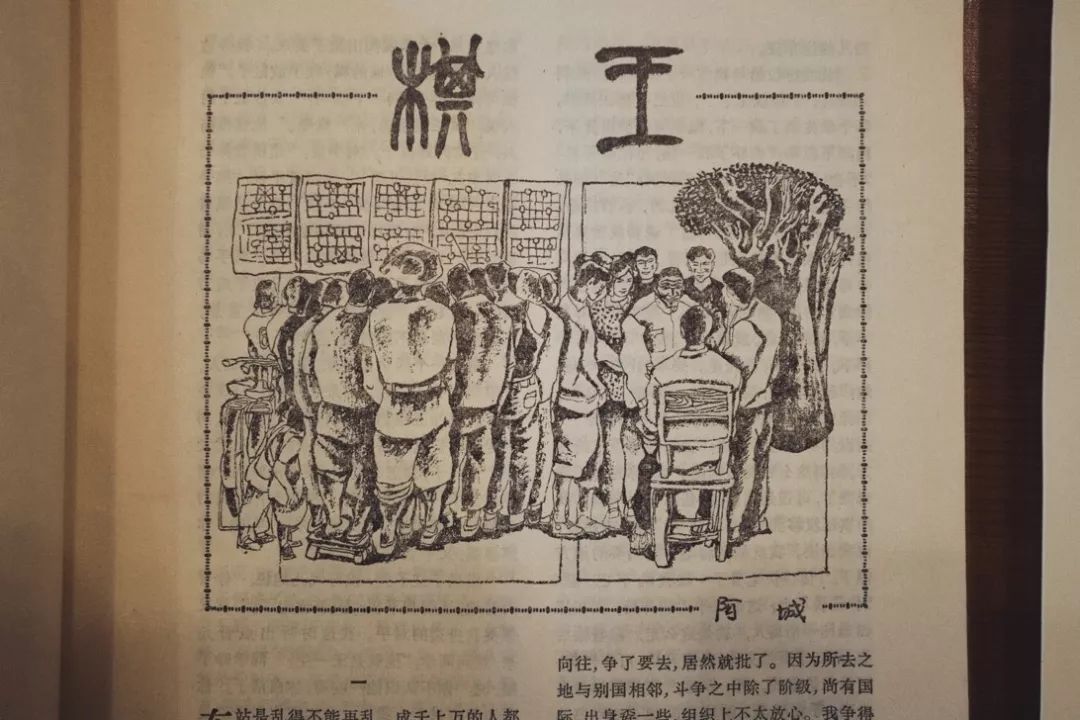

《棋王》收錄“三王”小說經典,書中呈現珍貴文獻、星星美展插畫、《今天》雜志油印創作談等。

《閑話閑說》是關于“中國世俗與中國小說”的講談集,增訂萬字長文,作家二十年后重談這本小冊子,為了將中國文化與文明做更多的聯系。

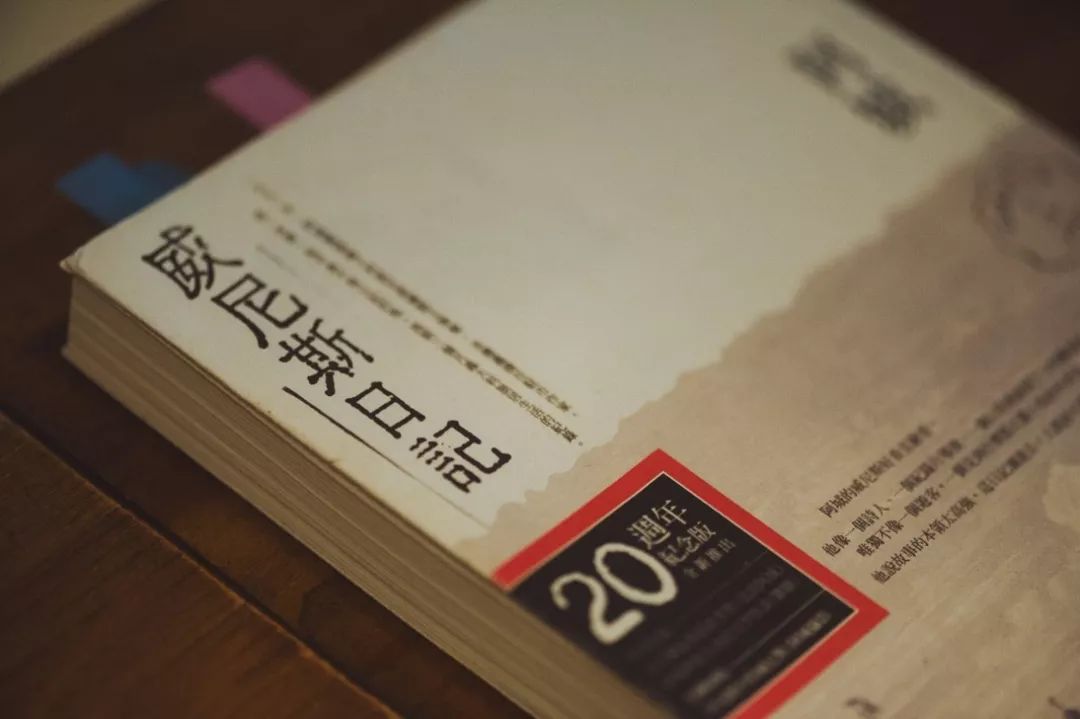

《常識與通識》為出版二十周年紀念版。講常識,常常煞風景。

《威尼斯日記》是阿城先生一九九二年在意大利威尼斯游歷的日記,作家攝影作品和手繪插畫首次呈現。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司