- +1

武大建成記:珞珈山新校址內(nèi)的土地征收與糾紛

中國(guó)現(xiàn)代意義上的土地征收起源于清末,而至民國(guó)以后,特別是南京國(guó)民政府時(shí)期,方才開(kāi)始形成制度化、系統(tǒng)化的土地征收法律體系。1928年7月28日,國(guó)民政府公布了共8章49條的《土地征收法》,這是南京國(guó)民政府有關(guān)土地征收制度的首部法律。該法規(guī)定國(guó)家興辦公共事業(yè)可以依法進(jìn)行土地征收,并將公共事業(yè)分為十類,其中第七類即為“關(guān)于教育學(xué)術(shù)及慈善之事業(yè)”。同時(shí)該法還對(duì)土地征收者、被征收者和各級(jí)政府機(jī)關(guān)的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳盡規(guī)定。正是依照《土地征收法》,國(guó)立武漢大學(xué)建筑設(shè)備委員會(huì)作為興辦事業(yè)人,于1929年下半年開(kāi)始了有關(guān)工作。國(guó)立武漢大學(xué)珞珈山新校址的土地征收,也成為中國(guó)現(xiàn)代土地征收制度的最早實(shí)踐之一。

依照《土地征收法》,在征地計(jì)劃確定后,興辦事業(yè)人應(yīng)將征地具體計(jì)劃和詳細(xì)地圖呈請(qǐng)有關(guān)政府機(jī)關(guān),經(jīng)核準(zhǔn)后由相關(guān)機(jī)關(guān)予以公告明示。如前所述,武漢大學(xué)于1929年7月向湖北省政府呈報(bào)了選址珞珈山建設(shè)新校舍的計(jì)劃:“查敝校擬購(gòu)?fù)恋兀瑬|以東湖湖濱為界,西以茶葉港為界,北以郭鄭湖為界,南面自東湖濱起至茶葉港橋頭止……東西約三里,南北約二里半,共計(jì)三千畝之譜。”武漢大學(xué)劃定的這條校界線,東面大致以珞珈山南山腳為界,至珞珈山西山頭,是為了避開(kāi)茶葉港東面的大量村落和農(nóng)田而折向西北,至茶葉港橋頭止,此線以北便是1929年夏武漢大學(xué)最早劃定并提交省政府確認(rèn)的新校址范圍。此函于7月16日提交湖北省政府當(dāng)年第十一次政務(wù)會(huì)議討論并議決“派省府教育股長(zhǎng)會(huì)同教育廳派員查勘具復(fù)”。很快,省政府有關(guān)人員就前往實(shí)地考察并寫(xiě)來(lái)復(fù)函:“查得該地內(nèi)包落駕山、獅子山、團(tuán)山、廖家山、郭家山等處,惟南面落駕山稍高大,面積約占千畝余,均類似岡阜,地形凸凹不一。東、北、西三面濱水,煙戶寥寥,清幽僻靜,景物絕佳,設(shè)學(xué)育才,誠(chéng)得其所。據(jù)稱該校自去年七月定案以后,即開(kāi)始經(jīng)營(yíng)。辟路建舍,測(cè)地繪圖,閱時(shí)十余月,用款及二萬(wàn)金,計(jì)劃俱經(jīng)就緒。其圈定區(qū)域,誠(chéng)如來(lái)函所稱‘荒山旱地居多,水田池塘較少’。雖其間墳?zāi)共辉谏贁?shù),然幸多在邊隅僻地,將來(lái)充作校園校林之用,不必盡令搬遷。熟田總計(jì)亦僅二百數(shù)十畝,有樹(shù)約六千株,散住居民約二十余家。其土地所有人,除劉公、培心善堂、石星川、順利洋行、安徽義冢、廣生有限公司、廣東銀行諸大地主約共占一千數(shù)百畝外,余屬雜戶居民所有……職等揆度情形,將來(lái)收用,只要依法辦理,諒無(wú)重大困難。”

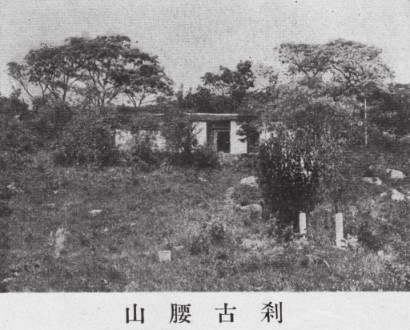

從這份文件中,我們大體可以窺見(jiàn)1929年夏珞珈山地區(qū)的狀貌。這個(gè)三面環(huán)水,面積“共計(jì)三千畝”的湖岸半島,當(dāng)時(shí)仍是“煙戶寥寥”,一派蠻荒寥落之景象,其與十幾年前馬棟臣鏡頭中的情景相比,基本沒(méi)有多大改變。由于這一地區(qū)的山地多靠近中心的珞珈山、獅子山一帶,因此主要的農(nóng)田、村落、墳?zāi)沟龋喾植加阽箸焐侥下粗敛枞~港的弧形地帶中。按照開(kāi)爾斯的計(jì)劃,武漢大學(xué)新校舍的中心區(qū)避開(kāi)了這一弧形地帶,這使得前去考察的省政府有關(guān)人員,也認(rèn)為“只要依法辦理,諒無(wú)重大困難”。

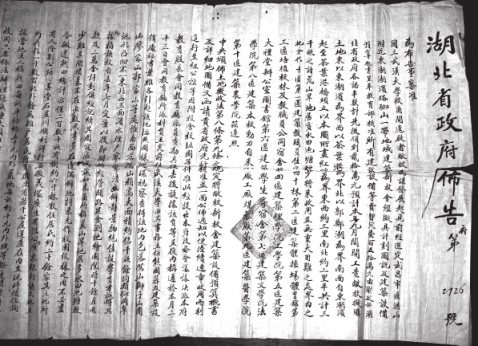

王世杰身為法學(xué)專家,此前更曾任南京國(guó)民政府法制局局長(zhǎng),深知無(wú)論基于法律條文還是現(xiàn)實(shí)政治,武大新校舍計(jì)劃取得新省政府的認(rèn)可和支持都至關(guān)重要,因而在7、8月間多次致函省府,促其早日批準(zhǔn)武大的征地計(jì)劃。1929年8月6日,省政府當(dāng)年第十六次政務(wù)會(huì)議議決“本星期四上午八時(shí),由本府全體委員約同王校長(zhǎng)前往履勘,再行決定”。王世杰晚年曾回憶此次與省府官員的珞珈山之行:“我特地邀約省府當(dāng)局人士,同赴珞珈山現(xiàn)場(chǎng)研究。一致認(rèn)為該處之優(yōu)點(diǎn)有三:一、風(fēng)景優(yōu)美,有山有水。二、當(dāng)?shù)剞r(nóng)田有限,不致占去很多耕地。三、在此建校,啟發(fā)文化,為天下先,對(duì)武漢居民,特別有利。”經(jīng)過(guò)實(shí)地查看,以及王世杰在一旁的反復(fù)宣傳,省政府最終被說(shuō)服,并在第二天召開(kāi)的第十七次政務(wù)會(huì)議上就武大的議案議決“準(zhǔn)照所請(qǐng),依中央頒布《土地征收法》公告之”。8月15日,湖北省政府正式公告批準(zhǔn)武漢大學(xué)收買(mǎi)圈定校址內(nèi)的土地用以建設(shè)新校舍,“仰圈定范圍內(nèi)各土地所有人等一體知悉”。

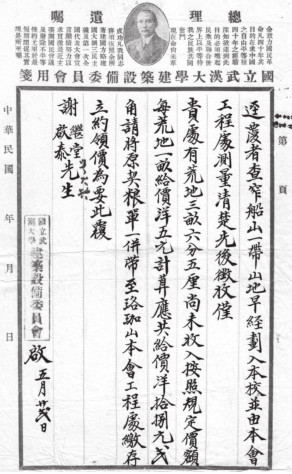

此后,武大建委會(huì)發(fā)布了征地布告:“本校新校址,前由湖北省政府主席暨全體委員會(huì)同本校校長(zhǎng)親往勘定,經(jīng)省政府依照法令核準(zhǔn),并正式公告在案。現(xiàn)各項(xiàng)建筑計(jì)劃均已完成,開(kāi)工在即,擬自十月□日起至十一月□日止,遵照中央頒布《土地征收法》第十六、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十九、第四十六各條之規(guī)定,開(kāi)始收買(mǎi)圈定范圍以內(nèi)民有土地。凡在該地段有土地者,務(wù)希按上定限期,攜帶紅契,前往落駕山本會(huì)辦事處登記,以便清丈,遵章購(gòu)買(mǎi)。倘逾限不履行登記手續(xù),本會(huì)即視為無(wú)主或公有土地。特此通告。”

從布告內(nèi)容看,大致可以推斷其擬于1929年八九月間。

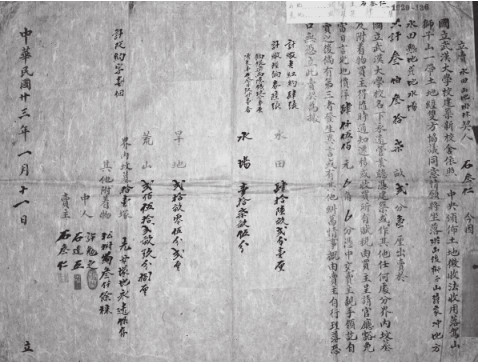

在征地工作起步之時(shí),建委會(huì)的計(jì)劃是在1929年之內(nèi)即完成全部土地收買(mǎi)工作。一個(gè)有趣的細(xì)節(jié)可以印證這一點(diǎn):在國(guó)立武漢大學(xué)統(tǒng)一印制的地契中,落款時(shí)間預(yù)先印上了“中華民國(guó)十□年□月□日”,而非“中華民國(guó)□年□月□日”。由于在這一地區(qū)內(nèi),超過(guò)半數(shù)面積的土地,特別是主要的山地屬于幾位大地主,而小塊細(xì)碎的民田,大多分布于山下湖濱地帶,而武漢大學(xué)的最初征地計(jì)劃中,回避了從茶葉港到珞珈山西南麓的村落民田集中地帶,因此從這篇短短的通告中也不難感受到建委會(huì)當(dāng)時(shí)對(duì)珞珈山土地收買(mǎi)工作的十足信心:辦理登記收買(mǎi)手續(xù)的時(shí)間僅僅給出一個(gè)月,且還聲明“倘逾限不履行登記手續(xù),本會(huì)即視為無(wú)主或公有土地”。

當(dāng)王世杰說(shuō)服了湖北省政府全體委員,并順利請(qǐng)省政府貼出了蓋有省府大印的征地公告之后,校方和建筑設(shè)備委員會(huì)似乎都信心十足。他們認(rèn)為中央和湖北省政府都支持武大的新校舍建設(shè)計(jì)劃,校方又依法履行了土地征收前的公示等手續(xù),已經(jīng)取得了不可動(dòng)搖的合法地位,接下來(lái)便只需按照既定計(jì)劃推進(jìn)征地工作便可。然而土地征收工作的進(jìn)程延宕,從一開(kāi)始就超出了建委會(huì)的預(yù)期。這份沒(méi)有事先溝通、從天而降的征地公告一出,立即在當(dāng)?shù)鼐用裰幸疖幦淮蟛ā5?929年10月時(shí),仍無(wú)一位土地所有者前來(lái)辦理手續(xù)。早在當(dāng)年夏天,當(dāng)國(guó)立武漢大學(xué)開(kāi)始進(jìn)行修筑街口頭至珞珈山馬路的前期工程時(shí),就已經(jīng)有附近居民因不愿遷墳而致函省建設(shè)廳,希望變更車路計(jì)劃。到了10月,當(dāng)武漢大學(xué)在報(bào)紙上刊登并在新校址內(nèi)張貼征地的布告以后,相關(guān)糾紛便迅速擴(kuò)大和升級(jí)。在新校址范圍內(nèi),以獅子山西南麓的山坡地帶墳?zāi)狗植甲顬榧校@一帶的墳?zāi)挂彩且l(fā)糾紛最為激烈之處。

10月底,當(dāng)?shù)孛耖g團(tuán)體“武昌業(yè)主委員會(huì)”具函省政府,“呈請(qǐng)轉(zhuǎn)商武漢大學(xué)緩筑珞珈山新校舍,聽(tīng)候中央正式解決”,此案在10月25日提交湖北省政府委員會(huì)當(dāng)年第三十八次會(huì)議討論。省府此次未做明確表態(tài),此案議決“轉(zhuǎn)咨武大妥慎辦理”。11月2日,武漢大學(xué)又收到了據(jù)稱“代表數(shù)千墳戶人民”的桂子馨等九人兩天前聯(lián)名所寫(xiě)的一封信函:“竊查國(guó)立武漢大學(xué)圈圍省治東獅子山南、珞珈山北為校址,冢墓累累,以數(shù)千計(jì)。乃諭限啟遷,有墓者聞之,莫不泫然流涕。我祖我宗,何辜而罹此翻尸倒骨之慘事?外者聞之,亦莫不黯然長(zhǎng)噓!以一大學(xué)之建設(shè),重增人民之痛苦,此果何為耶?…誰(shuí)無(wú)父母,誰(shuí)無(wú)祖先?設(shè)身處地,情何以堪!且進(jìn)而言之,既非全國(guó)鐵軌所必經(jīng),又非與敵作戰(zhàn)垣建設(shè),校址何地不可卜遷?……黃雀雖微,尚知銜環(huán),我獨(dú)何心?豈有人不如鳥(niǎo)者乎?青天白日之下,數(shù)千民眾延頸待命,哀痛迫切,冒死陳詞,理合函肯貴校長(zhǎng)大發(fā)婆心,遷地為良,俾安骸骨,以順輿情。存歿均感,曷其有極!”

幾乎同時(shí),另一封寫(xiě)給省府的呈文,言辭更加激烈,完全是對(duì)王世杰的嚴(yán)厲控告。11月初,以陳云五為代表的一批當(dāng)?shù)鼐用窠o湖北省政府寫(xiě)了一份言辭激烈的控告信,內(nèi)稱:“武漢大學(xué)校長(zhǎng)王世杰,為建設(shè)新校舍之故,圈劃武昌城東珞珈山、獅子山等處荒山墓地。借故風(fēng)景佳勝,不惜掘毀人民祖墳至三千余穴之多。為圖便于多作報(bào)銷,不惜開(kāi)山填壑,虛靡國(guó)帑至二三十萬(wàn)元之巨。為欲遂乎貪污之私,不顧政府之信譽(yù),竟至顛倒事實(shí),蒙蔽省府,計(jì)謀巧取,欺罔人民,居心叵測(cè),罪不容居[誅]!民等居住鄂垣,營(yíng)葬郭外,或數(shù)十年,或數(shù)百年,由來(lái)已久。原非以擇地生者,以其使死者以所安也。前聞公告征收,不勝驚恐駭異之至,業(yè)將該校長(zhǎng)王世杰收用墳地荒謬不合之點(diǎn),詳呈中央各部院暨鈞府鑒察,懇予迅電該校,另?yè)裥V贰!?/p>

這封嚴(yán)詞控訴王世杰“虛靡國(guó)帑”、“遂乎貪污”、“蒙蔽省府”、“欺罔人民”的呈文,令省政府對(duì)此事的態(tài)度產(chǎn)生了極大動(dòng)搖。此案在1929年11月5日提交省政府委員會(huì)當(dāng)年第四十次會(huì)議討論后,議決:“函武大立時(shí)停止掘墳,免釀意外風(fēng)潮。另覓無(wú)墳地點(diǎn),再行規(guī)劃。”就在這次會(huì)上,財(cái)政廳也發(fā)起一項(xiàng)臨時(shí)動(dòng)議,“武漢大學(xué)建筑費(fèi),原定每月?lián)芨段迦f(wàn)元,現(xiàn)已付三十萬(wàn)元。在此省庫(kù)支絀之時(shí)應(yīng)否照撥”,此案也議決“緩撥”。事態(tài)激化至此,也有一些校方的原因。王世杰晚年曾回憶期間的一樁軼聞:“……(葉雅各)當(dāng)時(shí)為交涉遷移墳塋奔走人之一。當(dāng)?shù)鼐用瘢瑸榻M織遷墳,已聯(lián)合起來(lái)向政府請(qǐng)?jiān)浮H~先生時(shí)少年氣盛,加上滿腦子美國(guó)式思想,竟于一夜之間,率領(lǐng)工人數(shù)十名,移起擋路諸墳,妥盛棺木,以備墳主人搬運(yùn)他處。……(熊國(guó)藻)時(shí)任校方總務(wù)長(zhǎng),是一位心性極為寬厚和平的君子。見(jiàn)葉先生闖了大禍,甚為著急,趕來(lái)報(bào)告。葉先生則慷慨陳詞,認(rèn)為棺木可由公費(fèi)全部更新,墳?zāi)箘t必須徹底遷移。當(dāng)?shù)鼐用駪嵍显V,事情鬧到中央了。”可見(jiàn)這位個(gè)性鮮明的建委會(huì)委員兼秘書(shū)葉雅各,在遷墳一事中充分表現(xiàn)出了其“少年氣盛”和“滿腦子美國(guó)式思想”的特點(diǎn)。葉氏的這一激烈舉動(dòng),顯然進(jìn)一步刺激了墳主,所以才有了“憤而上訴”的結(jié)果。

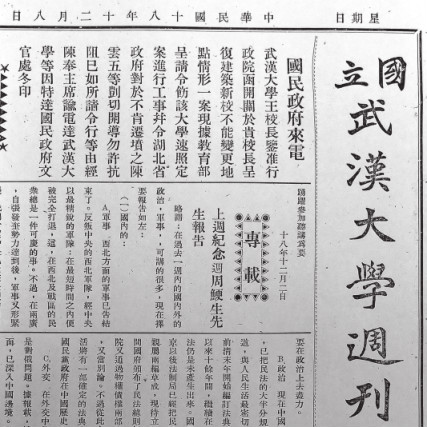

以11月5日的會(huì)議為轉(zhuǎn)折點(diǎn),湖北省政府在武漢大學(xué)新校舍建設(shè)問(wèn)題上的態(tài)度發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變,由支持變成了反對(duì)。陳云五等人見(jiàn)政府態(tài)度發(fā)生動(dòng)搖,便進(jìn)一步擴(kuò)大事態(tài),向政府各部門(mén)呈文。11月15日的省政府委員會(huì)當(dāng)年第四十三次會(huì)議,在全部12項(xiàng)議案中,有6項(xiàng)都與此相關(guān)。在此前的幾天中,這些墳戶代表們活動(dòng)極為頻繁,從國(guó)民政府到內(nèi)政部,從省政府到民政、建設(shè)等廳,均收到了他們的控告函。盡管在這次會(huì)議上,武大要求“轉(zhuǎn)諭陳云五等勿再阻撓”一案也列入討論,但最終省政府依舊決議要求武大停工,重新選址規(guī)劃。

至此,武大的新校舍建設(shè)計(jì)劃遭遇了重大阻礙,不僅土地征收毫無(wú)進(jìn)展,更連校址也被要求重新選擇。已歷時(shí)一年的新校舍籌備各項(xiàng)工作,恐將悉數(shù)付諸東流。因此,省政府的這一決定傳達(dá)武大校內(nèi),立時(shí)群情激憤。學(xué)校旋以全體教職員名義,向南京行政院和教育部呈文申訴:“該地墳主陳云五等三數(shù)豪紳,受人蠱惑,一再構(gòu)詞四控,意圖抗阻。而鄂省政府不察,始則‘函請(qǐng)武大妥慎辦理’,繼竟議決‘函請(qǐng)武大另覓無(wú)墳地點(diǎn)重新計(jì)劃’等語(yǔ),同人等聞?dòng)嵵拢瑧嶑斈L以新校址之指定,早經(jīng)中央核準(zhǔn),鄂省府各委員,除親往勘定外,并依法公告征收,何事不旋踵,竟徇少數(shù)私人之請(qǐng),悍然推翻前議,甘為豪紳張目?試問(wèn)武昌郊外,安有無(wú)墳之曠地,可供大規(guī)模建筑之用?若必如省府議決,另覓地址,重新規(guī)劃,實(shí)同根本破壞新校舍之計(jì)劃。自新校舍建筑籌備以來(lái),閱時(shí)已一載,其間測(cè)地繪圖、筑路植樹(shù)等,所費(fèi)已巨萬(wàn)。且本校將來(lái)一切設(shè)施,悉已按照新校舍規(guī)模規(guī)劃,新校舍計(jì)劃不成,不但物質(zhì)、精神兩受損失,且將危及本校前途之發(fā)展與生命。同人等不忍目擊此長(zhǎng)江中部之惟一文化建設(shè)事業(yè)功敗垂成,爰召集全體大會(huì),一致議決誓死力爭(zhēng)原案,貫徹初衷,用特電呈,公懇鈞院立予電飭鄂省政府,撤消最近決議,仍照原案切實(shí)奉行,并將該肆行糾眾,阻撓建設(shè)之豪紳陳云五等依法嚴(yán)辦,以維教育,而懲奸邪。不勝迫切待命之至!”

與此同時(shí),武漢大學(xué)還請(qǐng)求教育部轉(zhuǎn)請(qǐng)國(guó)民政府行政院介入此事。教育部了解事實(shí)原委后,向行政院具函,認(rèn)為武大“所陳各節(jié),確屬實(shí)情”,行政院隨后于11月18日發(fā)布訓(xùn)令:“令飭湖北省政府剴切曉諭,勿任阻撓,并指令外,合行令仰該校即便遵照定案進(jìn)行工事。”

此外,王世杰還以個(gè)人名義,給其他一些軍政要員去函,爭(zhēng)取支持。11月20日,他給時(shí)任海陸空軍總司令漢口行營(yíng)主任的張治中去信,告知有關(guān)原委,希望得到支持。很快張治中就回函王世杰,表示:“弟以風(fēng)水之說(shuō),為人心之害,本應(yīng)破除。況此豪劣之徒,公然恃其死者埋骨地,以妨害教育之新建設(shè),安可不嚴(yán)為制止!倘示姑容,則洵為大函所云,此風(fēng)一長(zhǎng),非特一校之患,將來(lái)為辟市、造道、開(kāi)礦,俱受障礙矣。弟已致函省政府,請(qǐng)其力助貴校,俾此新建設(shè)得早觀成為快!”王世杰給蔣介石也寫(xiě)了一封信,并請(qǐng)張治中代為轉(zhuǎn)交:

介公主席鈞鑒:

前者節(jié)麾蒞漢停宿,即赴前線,深以未及承詣行營(yíng),面陳種切為嘆。夏間杰由寧來(lái)鄂時(shí),我公殷殷以完成武漢大學(xué)新建筑計(jì)畫(huà)相囑。數(shù)月以來(lái),深懼有負(fù)鈞囑,遂竭全力進(jìn)行一切。現(xiàn)本工事籌備已竣,正在招標(biāo)興工,倘無(wú)阻滯,預(yù)計(jì)十?dāng)?shù)月內(nèi),即可就武昌城外東湖之濱,完成一新式大學(xué)。惟新校址內(nèi),雜有少數(shù)墳?zāi)梗碎g思想頑蔽二三土劣,不顧法律,時(shí)以抗遷相援,工事遂生障礙。現(xiàn)行政院已令飭鄂省政府,嚴(yán)禁阻抗,倘我公便更囑省府,負(fù)責(zé)禁止阻抗,新校之成,計(jì)日可待,莘莘學(xué)子,將供拜我公之賜!且抗阻遷墳之習(xí),不止妨礙造校,此風(fēng)若長(zhǎng),一切革命的建設(shè),如造路、辟市、開(kāi)礦之類,將均不免感受障礙。我公一言之糾正,其所成全,將不僅武大一校已也!

謹(jǐn)此布臆,敬祝

健康!

王世杰肅上

十一月二十日

王世杰在此信中,提到“夏間杰由寧來(lái)鄂時(shí),我公殷殷以完成武漢大學(xué)新建筑計(jì)畫(huà)相囑”,在給張治中的信中也提到了此事,這表明蔣介石從一開(kāi)始對(duì)于武大新校舍建設(shè)一事便給予了高度關(guān)注和支持,并曾特別囑咐王世杰,要將此事作為到校視事后應(yīng)予全力完成的一項(xiàng)重要任務(wù)。雖然在原始檔案中未見(jiàn)蔣對(duì)王世杰此函的直接回復(fù),但國(guó)民政府文官處于12月初電函武大,將行政院關(guān)于教育部主張維持武大原案并令飭湖北省政府予以支持“已如所請(qǐng)令行”的來(lái)函“奉主席諭,電達(dá)武漢大學(xué)”,由此也表明了蔣介石認(rèn)可行政院對(duì)此事處置辦法的態(tài)度。

王世杰幾路出擊的策略很快收到了效果。從國(guó)民政府、行政院到教育部,均明確支持王世杰和武漢大學(xué)要求維持原案的主張。面對(duì)中央的表態(tài),湖北省政府很快改弦更張,在11月29日省政府的會(huì)議上,所有關(guān)于武大遷墳糾紛的議案,均議決“根據(jù)國(guó)府諭示,妥為辦理”。其后不久,陳云五等人仍未放棄,再次呈文行政院,“請(qǐng)電令停工,派員查勘”,行政院當(dāng)然不予支持,并強(qiáng)調(diào)“該民等自應(yīng)依照該大學(xué)所訂遷墳辦法,即行遷讓,不得再有異議”。

在公文信函來(lái)來(lái)往往的同時(shí),武大仍在按計(jì)劃進(jìn)行工程。到了1930年初,獅子山南坡絕大多數(shù)墳?zāi)沟耐诰蜻w移工到珞珈山的馬路工程,均已基本完工。2月,陳云五等墳主只得妥協(xié),與武大達(dá)成了三項(xiàng)協(xié)議,同意遷移校區(qū)內(nèi)妨礙新校舍建設(shè)的全部墳?zāi)埂淖罱K的結(jié)果來(lái)看,武漢大學(xué)大獲全勝,新校舍建設(shè)計(jì)劃得以維持原案。不過(guò),在工程還未動(dòng)工之時(shí)就遭遇如此重大的阻礙,的確出乎武漢大學(xué)及建筑設(shè)備委員會(huì)的預(yù)料。盡管王世杰在與湖北省政府全體委員實(shí)地查看珞珈山時(shí)特別強(qiáng)調(diào)在此建校能夠“啟發(fā)文化,為天下先,對(duì)武漢居民,特別有利”,但對(duì)于直接關(guān)乎切身利益的當(dāng)?shù)鼐用穸裕^“特別有利”顯得遙不可及,他們所能直接感受到的只是自身眼前利益的受損。而武大創(chuàng)建者們豪情滿懷的現(xiàn)代教育理想,與當(dāng)?shù)鼐用窈V信風(fēng)水而反對(duì)遷墳之間,也折射出當(dāng)時(shí)中國(guó)精英知識(shí)分子與底層民眾之間在文化觀念上的巨大鴻溝。

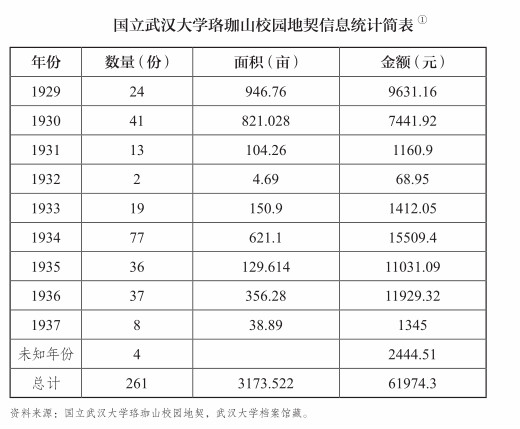

1929年下半年,武大校方和建筑設(shè)備委員會(huì)在疲于應(yīng)付來(lái)自珞珈山當(dāng)?shù)鼐用窠舆B不斷的阻撓之余,仍然啟動(dòng)了土地收買(mǎi)程序。至11月21日,第一份地契才終于簽訂。從各份地契簽訂的時(shí)間來(lái)看,武大在珞珈山校址內(nèi)的購(gòu)地進(jìn)展十分緩慢。最晚的第261號(hào)李賢棟房屋拆遷補(bǔ)償契的簽訂時(shí)間,已經(jīng)到了七七事變后的1937年9月30日。在1929年至1937年,每年都有數(shù)量不等的地契簽訂,直到1937年秋天,地圖上那個(gè)3000余畝的湖畔半島才從法律意義上完全屬于國(guó)立武漢大學(xué)。

每一份契約意味著一樁交易。從這一數(shù)字上看,第二階段的交易數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于第一階段。而交易面積雖然亦以1932年為界,分為前后兩個(gè)階段,但與交易數(shù)量后一階段明顯多于前一階段不同,交易面積則是前一階段明顯大于后一階段,特別是最初的1929年,雖然征地工作只開(kāi)展了一個(gè)多月,但面積高達(dá)946.76畝,為各年之首。由此不難發(fā)現(xiàn),在整個(gè)征地進(jìn)程中,武漢大學(xué)最先主要征收那些大地主所有的大塊土地,而后才逐漸轉(zhuǎn)向零散細(xì)碎的小塊土地。這其中有客觀的因素,即大地主所有的大塊土地,多半為山地,而武漢大學(xué)新校舍的主要建筑,多建在山地地段。但另一方面也存在校方的策略性因素,即先買(mǎi)下大地主的大塊土地,不僅在面積上能夠占據(jù)優(yōu)勢(shì),且意味著在當(dāng)?shù)鼐用癞?dāng)中爭(zhēng)取到了有分量人物的支持,對(duì)于接下來(lái)工作的開(kāi)展也大有幫助。比如前文所述當(dāng)?shù)氐囊晃淮蟮刂鲃⒀嗍浯笮7奖闩c之建立了良好的關(guān)系,建委會(huì)工程處最初進(jìn)駐珞珈山時(shí),就住在劉燕石的公館中。而在與武大辦理完自己名下土地的轉(zhuǎn)讓手續(xù)后,劉燕石的名字還出現(xiàn)在了其他一些地契的“中人”一項(xiàng)中,可見(jiàn)其還幫助武大協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)仄渌刂鞯耐恋剞D(zhuǎn)讓。

在珞珈山的土地收買(mǎi)進(jìn)程中,土地類型主要被分成水田、旱地、荒山三種不同類型,以不同的價(jià)格予以購(gòu)買(mǎi)。此外,依照《土地征收法》,水塘、樹(shù)木、墳?zāi)埂⒎课荨⒐葌}(cāng)等土地上的附著物,也會(huì)酌情給予不同的補(bǔ)償金額。由于每一紙契約中上述各項(xiàng)的所占比重各不相同,因此各年度的交易金額,又呈現(xiàn)出不同的趨勢(shì)。從全部地契的情況綜合來(lái)看,盡管購(gòu)地時(shí)間前后持續(xù)八年之久,但總體上說(shuō),各項(xiàng)內(nèi)容的單價(jià)并未發(fā)生明顯的根本性變化。在大多數(shù)的交易中,均是執(zhí)行的水田35元每畝,旱地10元每畝,荒山5元每畝的單價(jià)。而樹(shù)木、水塘、墳?zāi)埂⒎课莸雀街锏膬r(jià)格則無(wú)定數(shù),需要視具體情況而定,其中多數(shù)水塘以10元每畝的價(jià)格成交。由于在1932年前的第一階段,所賣土地以荒山為主,水田較少,因此盡管面積較大,但金額并不高。而在后一階段,水田占據(jù)了相當(dāng)大的比重,因此交易金額也就明顯增加了。

1933年1月,武大在校址邊界的東、西、南、北四極分別豎立了一塊“國(guó)立武漢大學(xué)圈定界址”石碑,上刻“在圈定界址以內(nèi)所有山場(chǎng)、田地、房屋、水塘等,均須一律依法收買(mǎi)”等文字。經(jīng)過(guò)一年多的停頓,進(jìn)入1933年后,珞珈山新校舍建設(shè)的二期工程即將全面展開(kāi)。年初立起的這些石碑,內(nèi)容上與1929年的公告相比并無(wú)新意,不過(guò)是為第二階段土地征收工作展開(kāi)宣傳。

珞珈山征地進(jìn)程延宕八年之久,其間難免發(fā)生一些土地糾紛。武漢大學(xué)與當(dāng)?shù)氐刂魇谴ㄖg的土地糾紛案,便是一個(gè)典型的案例。在國(guó)立武漢大學(xué)第二屆畢業(yè)生吳忠亞晚年的一篇回憶文章中,提到了20世紀(jì)30年代發(fā)生在武漢大學(xué)的這起土地糾紛事件:“……舊官僚如石星川的一塊山地,本已作價(jià)賣給學(xué)校,但山上原有2000多棵松樹(shù),他硬說(shuō)賣山?jīng)]賣林,聲言要砍伐。經(jīng)交涉,以每棵2元的代價(jià)留下,一次敲詐了5000元。”從這一回憶看,這似乎是一個(gè)軍閥無(wú)賴對(duì)武漢大學(xué)進(jìn)行了一次無(wú)恥的敲詐勒索。然而,原始檔案透露出的信息卻并非如此。

當(dāng)年2月,武大收到了石星川寫(xiě)來(lái)的一份信函:“星川所有獅子山南方山巔地皮一部,前因貴校占蓋房屋,曾經(jīng)函請(qǐng)照例備價(jià)承買(mǎi),迄今尚未奉復(fù),似屬蔑視私權(quán)。去冬又將薛家灣獅子山東端毗連之小山占蓋房屋一所,復(fù)將獅子山西端星川昔年所栽松樹(shù)挖去數(shù)十余株,移栽貴校附近。昨晨,貴校復(fù)飭派十余壯丁,將前栽之松樹(shù)又復(fù)挖去數(shù)十余株,現(xiàn)仍在繼續(xù)刨挖不已。敝處看守人與之理論,不惟不理,反惡語(yǔ)相侵。以上被占地皮及挖去成林之松樹(shù)多株,事先既未收買(mǎi),臨事又不通知,任意使用,既悖法律,復(fù)乖人情。于公收入有限,于私損失頗大。且就吾鄂最高學(xué)府,所宜以無(wú)故占有之行為,傳教于學(xué)子者也?茲特函請(qǐng)貴校長(zhǎng)于注重本身利益之余,稍顧他人權(quán)利,將貴校所占以上兩處地皮及所挖之松樹(shù)備價(jià)承買(mǎi),或指定地皮調(diào)換,是為至盼!”

王世杰于2月17日就此事向石星川回函:“查本校新校址,自十八年秋間,由湖北省政府全體委員會(huì)同本校勘定并依法核準(zhǔn)公告,由本校備價(jià)收買(mǎi)。本校旋即登報(bào)通知各業(yè)主,自是年十月廿一日起,至十一月廿日止,攜帶紅契,前來(lái)本校建委會(huì)收用土地辦事處登記,以便清丈,遵章購(gòu)買(mǎi)。如逾限不履行登記手續(xù),即視為無(wú)主或公有土地。成案具在,可以復(fù)查。先生來(lái)函,謂本校圈定界址內(nèi)獅子山北面一帶山場(chǎng)地系先生所有,本校事先未曾收買(mǎi),臨事又不通知,似于事實(shí)尚有未明了。茲為容納先生意見(jiàn)起見(jiàn),擬請(qǐng)推定切實(shí)負(fù)責(zé)人來(lái)校,與本校委托之熊國(guó)藻主任詳細(xì)商酌。倘能成立一種本校同人易于承認(rèn)之解決,杰仍當(dāng)繼續(xù)與校中同事細(xì)商。”

檔案中存留的是秘書(shū)人員起草的回函底稿,王世杰隨后在其上做出了多處修改,如將全部的“敝校”改為“本校”,又將最后一句原擬的“倘能互諒,得一雙方滿意解決,敝校亦愿早日解決此項(xiàng)手續(xù)也”改為“倘能成立一種本校同人易于承認(rèn)之解決,杰仍當(dāng)繼續(xù)與校中同事細(xì)商”等。從這些改動(dòng)中,不難窺見(jiàn)王世杰對(duì)于石星川的不屑。對(duì)于石星川所說(shuō)的占蓋房屋、私挖松樹(shù)等情形,王世杰并未否認(rèn),但他特別強(qiáng)調(diào)武大曾登報(bào)通知了各業(yè)主前來(lái)辦理賣地手續(xù),如果逾期不辦,就會(huì)被視為無(wú)主地或公有土地,由此反擊石星川的來(lái)函“似于事實(shí)尚有未明了”。不過(guò)在占據(jù)法律制高點(diǎn)的同時(shí),王世杰也留有余地,同意與石星川商量解決辦法,而這番“詳細(xì)商酌”的結(jié)果,就是近一年之后的1934年1月11日,武漢大學(xué)與石星川簽訂了“總字第100號(hào)”契約。從這份地契中可以得知,石星川的這塊土地內(nèi),共有水田46.21畝、旱地20.52畝、荒山252.98畝、水塘17.5畝(總面積337.21畝),以及松樹(shù)3000余棵。武漢大學(xué)支付給石星川4500元,買(mǎi)下全部的土地及其附著物。若以當(dāng)時(shí)武大收用土地的通行單價(jià)——水田每畝35元、旱地每畝10元、荒山每畝5元、水塘每畝10元來(lái)計(jì)算,則山、田、水塘的地價(jià)總計(jì)為3262.45元,因此這3000余棵松樹(shù),武大僅支付了1200余元,并非吳忠亞所回憶的“每棵2元”。

誠(chéng)然,與無(wú)償將土地捐獻(xiàn)給武漢大學(xué)的咸寧籍地主王職夫,以及積極轉(zhuǎn)讓名下土地并幫助武大協(xié)調(diào)與其他地主辦理手續(xù)的劉燕石等人相比,石星川事前未有嚴(yán)肅看待武大的公告,事后又上門(mén)索錢(qián)的做法并不高尚。不過(guò),武漢大學(xué)在未與石星川聯(lián)系的情況下,即在其尚未辦理收買(mǎi)手續(xù)的土地上建房挖樹(shù),看起來(lái)似乎仍未從之前的遷墳糾紛中吸取充分的教訓(xùn)。當(dāng)然,從王世杰的回信以及此事后來(lái)的解決辦法來(lái)看,武大校方很快也意識(shí)到要完全堅(jiān)持貫徹“倘逾限不履行登記手續(xù),本會(huì)即視為無(wú)主或公有土地”,既不現(xiàn)實(shí),也無(wú)助于糾紛的解決,甚至可能重演之前遷墳糾紛的風(fēng)波。因此對(duì)于像石星川這樣已經(jīng)“逾限”的地主們,校方在強(qiáng)調(diào)法律原則的同時(shí),仍決定按照通行的價(jià)格,支付給地主相應(yīng)的金額,并辦理有關(guān)手續(xù)。這種法律和情理相兼顧的做法,避免了糾紛的進(jìn)一步升級(jí),保證了國(guó)立武漢大學(xué)珞珈山校址土地征收的大體順利進(jìn)行。

(本文摘自劉文祥著《珞珈筑記:一座近代國(guó)立大學(xué)新校園的誕生》,廣西師范大學(xué)出版社·新民說(shuō),2019年6月。澎湃新聞經(jīng)授權(quán)發(fā)布。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司