- +1

泥土中孕育的“生命”,中國美術館展無錫惠山泥塑

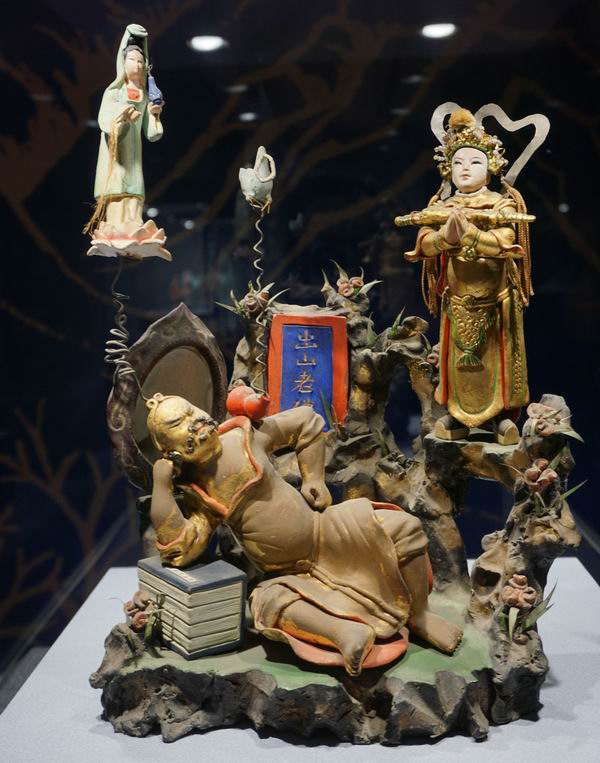

6月6日下午,中國美術館主辦的“泥土的生命——無錫惠山泥塑藝術展”在中國美術館開幕。展覽匯集了120余件晚清以來的作品,從用于供奉的蠶貓等“粗貨”,到融入戲文題材的精細作品,呈現了惠山泥塑的歷史面貌。

惠山泥塑歷史久遠,在明末文人張岱的《陶庵夢憶·愚公谷》中即寫道:“無錫去縣北五里為錫山。進橋店在左岸,店精雅,賣泉酒水壇、花缸、宜興罐、風爐、盆盎、泥人等貨。”清代詩人劉繼曾在《惠山竹枝詞》中寫:“一籃土產客中添,五彩泥人樣巧新。耍貨招牌高掛起,驕兒歡喜價難廉。”清乾隆南巡時,惠山名藝人王春林制作泥孩數盤進獻,得到了乾隆皇帝的稱贊。

惠山泥人全盛時期,大小作坊有40多家。著名藝人有王春林、周阿生、丁阿金、陳杏芳、王錫康等30多人。每年入秋以后,有六七百條貨船、幾千人次自蘇北來惠山采購泥人。惠山泥人由此遠銷江蘇、浙江、山東等省廣大農村鄉鎮,相當一部分流入上海、杭州、漢口等大城市。

展覽以惠山泥塑的歷史風貌與發展變遷為脈絡分為三個部分,分別是“百年芳華”“時代新象”和“生生不息”。本次展覽則從晚清開始談起,談到近現代惠山泥塑的發展。

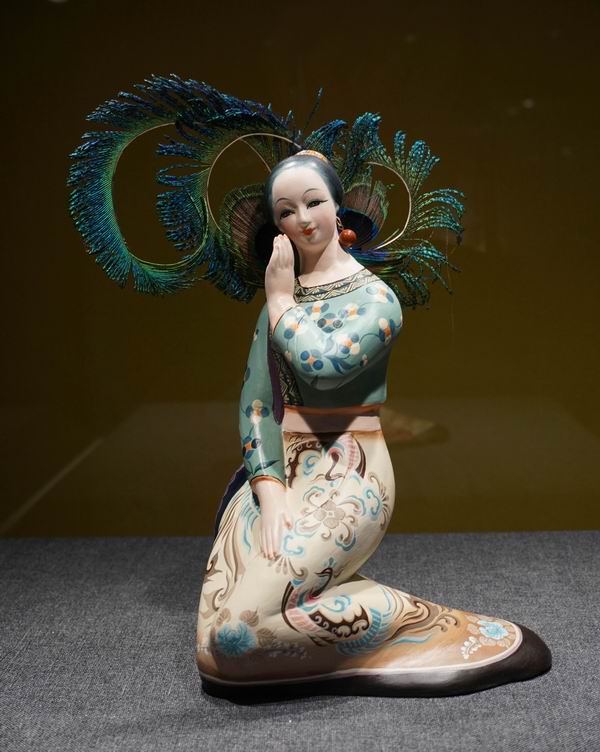

清代中晚期以來的一百多年,是惠山泥塑發展的一個高峰。早期泥人以阿福、蠶貓、春牛等粗貨為主,清代中期在昆腔等地方戲的影響下,逐漸產生了細貨“手捏戲文”。

“要佛像找阿生,要戲文找阿金。”周阿生和丁阿金兩位藝術大師的出現,把惠山泥塑藝術推向歷史的頂峰。惠山泥塑與人們的生產勞作,及廟會、香訊和蠶桑等關系密切,四季買賣不斷,因而產銷兩旺,影響廣泛輻射江南。1910年,惠山選送的泥塑作品,在南京舉辦的“南洋勸業會”上因其“形容豐姿,宛若生人”而榮獲銀牌獎。

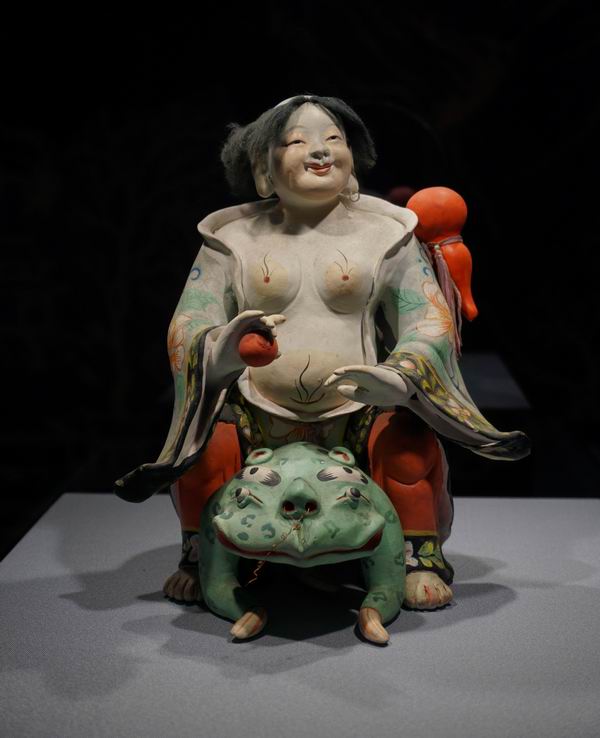

阿福是惠山泥塑的一個典型形象,神話傳說中有吃小孩兒的妖祟,于是上天派了具有神力的沙孩兒來降服怪獸。惠山地區就衍生出能夠辟邪的大阿福,現在大阿福已經是無錫的重要文化標志之一。

大阿福的形象也在不同時代有所變化,清代的是比較豐腴的盤龍頭大阿福,額頭上頭發較少,到后代衍生出各種形象,且愈發姿態活潑、可愛。

耍貨,也叫粗貨,是以模印為主造型簡單、彩繪粗曠的泥塑作品,主要是給小孩兒的玩具,也有部分用于供奉。比如阿福、如意、花囡、蠶貓等等,造型渾樸簡潔。

“要佛像找阿生,要戲文找阿金。”手捏戲文的產生與發展,把惠山泥塑藝術推向歷史的頂峰。直到20世紀30年代,惠山尚有泥人店鋪近五十家,從業人員二百余人。至1950年代,以蔣子賢、王錫康、陳毓秀和陳浩泉等為代表的老藝人著手恢復手捏戲文,并培養了喻湘漣、王南仙等一批優秀的傳承人,使惠山傳統泥塑藝術得以延續。

吳為山館長談道:在昆、京等劇種影響下孕育出的“手捏戲文”更是神奇多變。藝人們瞬間把捏一團黑土揉入絲棉紙,三下、兩下,一套《霸王別姬》、一套《打漁殺家》便活脫脫出現于觀眾面前。再經彩繪、線描,更是神采奕奕,妙趣橫生。

2018年,無錫市惠山泥人廠向中國美術館捐贈泥塑作品134件(套),這些作品匯集了晚清以來惠山著名藝人的代表作品,如王錫康的《劉海戲金蟾》、高標的《大阿福》和周作瑞的《麻姑獻壽》等,這些泥塑傳承有序,品相完好,反映了惠山泥塑的藝術成就。這些作品也一定程度上呈現了惠山泥塑在特定歷史時期與情境下的藝術風貌。為感謝惠山泥人廠的捐贈義舉,中國美術館特舉辦“泥土的生命——無錫惠山泥塑藝術展”,以表彰捐贈者的奉獻精神。

吳為山館長談道:“惠山泥塑見證了一代代藝術家的才情。40年前我曾學藝于惠山,我的藝術起源于此。我所倡導的寫意雕塑其根在于此。惠山泥塑是江蘇無錫最有地域文化特征的民間藝術,具有濃郁的江南水鄉韻味,是吳文化沃土孕育出的藝術瑰寶。”

惠山泥塑在清代之后的時間線索中也有了新的發展。

在20世紀初期,以高標、周作瑞為代表的藝人即將雕塑和石膏模制技藝從上海引入無錫,使惠山傳統泥塑行業發生很大變化。1949年以后,一批有學院背景的藝術家如柳家奎、王木東等也加入到惠山泥塑的創作隊伍。由于采用了石膏材料和模具,制作成本降低,生產效率提高,為惠山捏塑帶來更廣泛的影響。老藝人高標創作的《大阿福》以及柳家奎創作的《我愛北京天安門》等,即是將雕塑融入民間耍貨創作的成功范例。

但是在這樣的情況下,“手捏戲文”等需要精細工藝的傳承與發展仍舉步維艱,而以“粗貨”為基礎的創新依然受到多數藝人的青睞,并取得了可喜的成就,如柳成蔭的《李逵》、陳鋼的《門神》和夏征的《吉慶有余》等。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司