- +1

親歷者回憶珠峰史上最大山難:生死面前,他們別無選擇

編者按:珠穆朗瑪峰,這座世界最高峰,一直以來是登山愛好者夢中希望到達的“圣山”,許多人以登上珠峰為榮。然而人們往往只看到登頂者的榮耀,卻忽視了攀登珠峰的風險。隨著近年來珠峰攀登商業化的成熟,越來越多的人開始企望一登珠峰之巔的時刻,攀登珠峰甚至出現了擁堵現象。盲目的登山活動,帶來的是難以預測的風險,截至今年5月25日,在2019年的登山季中,僅珠峰南坡的遇難者就多達7人。體力的消耗,氧氣的枯竭,登山者盲目的自信,使得悲劇一再發生。珠峰實現了無數人的夢想,也埋葬了無數人的生命。在1996年5月,珠峰發生了史上最慘痛的一次山難,4支登山隊中共有12人罹難,同行的美國作家喬恩?克拉考爾記錄下了這次悲劇,在他的筆下,每個人都面臨著生死抉擇,也讓我們重新思考登山的意義和生命的價值。

在 34年的登山生涯中,我認識到登山運動的最大魅力就在于它強調自立、決斷、應變和責任感。然而作為顧客參加登山,你會被迫放棄所有這一切,甚至更多。出于安全的考慮,一位負責的向導必須循規蹈矩,根本無法容忍顧客獨立做出重要決定。

部分隊員的依賴性就是這樣在攀登的過程中被助長起來的。夏爾巴人負責探路、搭建營地、做飯和搬運所有物資。這使得我們可以養精蓄銳,大大增加了登頂的幾率。但我卻感到極大的不滿足。有時我覺得自己仿佛并沒有真正在登山,而是由代理人包攬了一切。為了能和霍爾一起登上珠峰我甘愿忍受這種角色,但我從來沒有習慣過。所以,當早上7:10霍爾到達“陽臺”頂上并允許我繼續攀登時,我欣喜若狂。

繼續前進時,我碰到的第一個人是洛桑,他正跪在滿是嘔吐物的雪地上。通常,即使他不使用氧氣裝備,也是所有登山者中最強壯的一個。在這次探險之后,他驕傲地告訴我:“攀登每一座山峰時我都沖在最前面,并負責固定路繩。1995年,我跟羅布 ·霍爾一起登上珠峰。從大本營到峰頂,我始終走在最前面,所有的登山繩都是我固定的。”但在 5月 10日早晨,他卻幾乎落到了費希爾隊的隊尾,肚子里翻江倒海般的難受,表明他的狀況很糟。

頭一天下午,洛桑為皮特曼將衛星電話從 3號營地搬到了 4號營地,加之他自己還有行李,累得筋疲力盡。貝德曼在 3號營地看見他吃力地挑著 36公斤重的擔子時,他告訴這個夏爾巴人,把電話搬到南坳并非必要,并建議他把它丟掉。洛桑后來承認,電話只能在 3號營地的邊上勉強工作,在更寒冷、環境更惡劣的 4號營地看起來不太可能用得上。 “我也不想搬運電話,但費希爾告訴我,‘如果你不搬,那我來搬’。因此我帶上電話,把它綁在我的背包外面,繼續將它搬到 4號營地……這讓我感到很累。”

洛桑用短繩拽著皮特曼離開南坳已經有五六個小時了,這種做法加重了洛桑的負擔,妨礙他擔當領路和制定路線的角色。他從隊首位置意外消失影響到了那天的攀登,因此事后他用短繩拖拉皮特曼的決定招來非議,并且使大家都很泄氣。

“我不知道洛桑為什么要用短繩拉皮特曼,”貝德曼說,“他忘記了他在這兒該干什么,應該先干什么。 ”

皮特曼并沒有要求洛桑用短繩拖著她。從 4號營地出發時,她走在費希爾隊的前面,但是洛桑突然把她拉到旁邊,用馬肚帶挽了一個繩扣,系在她安全帶的前面,然后未經商量就把另一端系在自己的安全帶上。她一再聲明,洛桑拖著她上斜坡是有違她的意愿的。但人們不禁要問:作為一個眾所周知的過分自信的紐約人(她強硬到大本營的一些新西蘭人給她起了一個綽號叫“公牛桑迪”),她為什么不直接解開那根連接她和洛桑的一米來長的繩子,這只不過是輕而易舉的事情。

皮特曼解釋說,她沒有把自己和夏爾巴人分開,是出于對他權威的尊重。

“我不想傷害洛桑的感情。”她還說,雖然她當時沒有注意看表,但她回憶說他只拉了她“一個到一個半小時”,而非五六個小時。這一點另外幾名登山者也注意到了,而且洛桑也證實了。

當洛桑被問及為什么要拖皮特曼,這位他在多個場合公開表示輕視的人時,他的理由自相矛盾。他告訴西雅圖的律師皮特 ·戈德曼(皮特曾在 1995年與費希爾和洛桑攀登過布洛阿特峰,也是費希爾最信任的老朋友之一),他在黑暗中將皮特曼與丹麥顧客萊娜 ·加默爾高搞混了,當他意識到他的錯誤時便停止了拖拉。但在我對他進行的一次錄音采訪中,洛桑的解釋卻相當具有說服力,他一直都清楚他是在拖皮特曼,而且他也是故意這樣做的:“因為費希爾希望所有人都到達山頂,而我認為皮特曼是最弱的隊員,我想她會拖后腿的,所以我先照顧她了。”

洛桑是位具有洞察力的年輕人,而且對費希爾言聽計從,這個夏爾巴人明白,把皮特曼送到山頂對他的朋友兼雇主是多么重要。實際上,在費希爾與大本營的布羅米特的最后幾次聯絡中,他曾若有所思地問布羅米特:“如果我能設法將皮特曼送到山頂,我打賭她一定會出現在電視上。你認為她炫耀的時候會提到我嗎? ”

正像戈德曼解釋的那樣:“洛桑對費希爾非常忠誠。我不認為他會用短繩拖任何人,除非他堅信費希爾想讓他這么做。”

不管出于什么動機,洛桑的這種行為在當時看來并不是一個嚴重的錯誤,然而這卻最終成為諸多復雜的、不易覺察的鑄成厄運的因素之一。

應當承認,(珠峰上)有我所見過的最陡峭的山脊和最嶙峋的懸崖,而所有那些聲稱它只是一個可以輕松征服的雪坡的言論都無異于天方夜譚……親愛的,這是一項令人激動的事業,我無法形容山峰對我的吸引力有多大,以及它所呈現的景色是何等的雄偉壯麗!

喬治·馬洛里寫給妻子的一封信的含義無異于與時間賽跑。5月10日從4號營地出發時,每位顧客都帶了兩個三公斤重的氧氣瓶,并準備在南峰上夏爾巴人為我們準備的儲備點取第三瓶氧氣。以保守的每分鐘兩升的速度計算,每瓶氧氣可以維持五六個小時,也就是到下午四五點鐘的時候,每個人的氧氣都將被用得一干二凈。根據每個人適應環境的能力不同,我們仍可能在南坳以上的地帶行動,但行動不會很自如,而且時間不能太長。我們在短時間內極易受到高山肺水腫、高山腦水腫、體溫降低、判斷力下降和凍傷的襲擊。死亡的危險驟增。

曾4次攀登珠峰的霍爾非常明白速戰速決的重要性。在認識到一些顧客欠缺基本的攀登技巧的情況下,霍爾試圖依靠固定繩來保護并加速我們隊以及費希爾隊在這段最艱難的路途上的攀登。今年尚沒有一支探險隊到達峰頂的事實讓霍爾深感焦慮,因為這意味著這段地形的大部分地方都還沒有固定路繩。

雖然瑞典的獨行者克羅普在 5月3日到達了距峰頂垂直距離 110米的地方,但他根本沒有固定任何路繩。而那些上到更高地方的黑山人雖然固定了一些路繩,但由于缺乏經驗,他們在南坳上面 430米的范圍內就把所有路繩用完了,在一些根本不需要固定路繩且相當平緩的斜坡上浪費了許多。因此,那天早晨我們向峰頂進發時,依稀可見東南山脊上半部分陡峭的鋸齒狀冰雪中還殘留著以往探險隊留下來的、被扯得七零八落的路繩。

預料到這一可能性,離開大本營之前,霍爾和費希爾就召集兩隊的向導開會。他們在會上達成協議,雙方各派兩名夏爾巴人(包括夏爾巴領隊昂多杰和洛桑),在大隊人馬出發前 90分鐘離開 4號營地,以便有足夠的時間在顧客到達之前在山上大多數暴露的地段固定好路繩。“霍爾明確指出這樣做的重要性,”貝德曼回憶說,“他想不惜一切代價避免在瓶頸地段浪費時間。”

然而由于某些不明原因,沒有任何夏爾巴人在 5月 9日晚上先于我們離開南坳。也許是因為直到晚上7:30才停息的狂風使得他們沒能如期出發。攀登結束后,洛桑堅持說是霍爾和費希爾在最后時刻取消了固定路繩的計劃,因為他們得到黑山人已在高至南峰的地方完成了這一任務的錯誤信息。如果洛桑的說辭是正確的,那么為什么三名幸存的向導貝德曼、格魯姆和布克瑞夫對更改計劃一事一無所知呢?如果固定路繩的計劃是有意識地改變的,那么為什么洛桑和昂多杰從 4號營地出發時還要攜帶百米長的登山繩走在各自隊伍的前面呢?

總之不管怎樣,海拔 8 350米以上的地方沒有事先固定好的路繩。我和昂多杰在凌晨5:30率先到達“陽臺”,比霍爾的其他隊員領先了一個小時。當時,我們可以毫不費力地安裝固定繩。但霍爾明確禁止我這樣做,而洛桑還在下面很遠的地方用短繩拖著皮特曼,沒有人能與昂多杰合作。我們坐在一起看日出,生性沉默寡言的昂多杰看起來格外憂郁。我試圖與他交談卻枉然。他的壞情緒可能是由于兩周來一直在折磨他的疼痛難忍的膿腫牙齒,抑或是在為他四天前看到的令人心煩意亂的場面而冥思苦想。在大本營度過最后一個夜晚時,他和其他夏爾巴人用狂飲青稞酒的方式來慶祝即將到來的沖頂。第二天早晨,宿醉未醒的他顯得尤為焦躁不安,在攀登孔布冰瀑之前,他告訴一位朋友說他在夜里看到了鬼魂。篤信神靈的年輕人昂多杰是不可能對這一預兆泰然處之的。不過還有一種可能是他在生洛桑的氣,他認為洛桑是個愛炫耀的家伙。1995年霍爾曾同時雇用他們倆,但這兩個夏爾巴人合作得并不愉快。那一年的沖頂日,當霍爾的隊伍在下午1:30左右到達南峰時,他們發現一片厚重且松軟的積雪覆蓋了峰脊的最后一段路。霍爾派一個名叫蓋伊 ·科特的新西蘭向導跟隨洛桑而不是昂多杰前去打探繼續攀登的可能性。當時,作為夏爾巴領隊的昂多杰將此視為一種恥辱。稍后,當洛桑攀登到“希拉里臺階”腳下時,霍爾決定放棄登頂,并示意科特和洛桑返回。但洛桑無視命令,甩開科特,徑直向峰頂攀去。霍爾對洛桑不服從命令的行為感到憤怒,而昂多杰對他的雇主也耿耿于懷。

盡管今年他們各自效力于兩支不同的隊伍,但昂多杰又被要求在沖頂日與洛桑合作,而這一次洛桑又表現得我行我素。昂多杰已盡職盡責地工作了 6個星期,現在,他顯然已厭倦了再做分外之事,悶悶不樂地坐在我身旁的雪地上等著洛桑,將登山繩扔在了一邊。

這種局面造成的后果就是,從“陽臺”向上攀登 90分鐘后到達海拔 8 530米的地方時,我遇到了第一個瓶頸地段。在這里,來自各個探險隊的登山者被一連串巨大的、需要路繩才可以安全越過的巖石臺階擋住了去路。顧客們在臺階的腳下亂糟糟地擠了將近一個小時,而貝德曼不得不代替“失蹤”了的洛桑奮力地將路繩展開。

在這個過程中,霍爾的顧客、焦急而缺乏經驗的康子險些釀成大禍。作為東京聯邦快遞公司一名成功的女實業家,康子不甘于日本中年女性那種溫順、謙恭的傳統形象。她曾笑著告訴我,她的丈夫在家里包攬了做飯、洗衣服等家務活。她攀登珠峰的壯舉曾在日本國內引起了小小的轟動。在之前的登山活動中,她一直都是一個慢條斯理、不太果敢的登山者,但由于今天的目標鎖定在了峰頂,她表現出異乎尋常的昂揚斗志。“我們一到達南坳,”與她合住一個帳篷的塔斯克說,“康子就一心想著攀登峰頂,她甚至都有些神情恍惚。”離開南坳后,她一直極為努力地向上攀登,很快便沖到了隊伍的前列。

貝德曼在康子前面 30米靠著巖石立足未穩,還未將他那一端的登山繩系牢之前,心急的康子便將上升器卡在了上面。正當她準備將身體的全部重量加載到路繩上時(這可能會讓貝德曼摔下山去),格魯姆及時制止了她,并委婉地對她的草率行為提出了批評。

隨著登山者的陸續到來,路繩上的擁堵狀況越來越嚴重,致使后面混亂的人群排起了長龍。上午就快過去,霍爾的三位顧客哈奇森、塔斯克和卡西希克同霍爾一起被擠在了隊伍的后面,他們開始對遲緩的進度感到焦躁不安。而緊挨在他們前面的是行動緩慢的中國臺灣隊。“他們的攀登方式非常古怪,幾乎是人挨人地貼在一起,”哈奇森說,“就像被切開的面包片,一個接一個。這意味著他人很難超過他們。我們花了很長時間等他們沿路繩向上爬去。 ”

從大本營向峰頂進發前,霍爾曾仔細考慮過兩個可行的返回時間——下午一點或者兩點,但他并未明確宣布我們應該遵守哪個時間。這多少有些令人感到困惑,因為霍爾再三強調制訂并遵守嚴格的時間期限的重要性。出發時,我們都很含糊地認為,霍爾會全面考慮天氣和其他一些因素并做出最后決策,直至最終登頂,而且他將親自負責保證每個人在預定時間內返回。

然而直到 5月10日上午九十點鐘的時候,霍爾都沒有宣布確切的返回時間。保守的哈奇森便開始按照他自己假定的下午一點行事。大約在上午 11點鐘的時候,霍爾告訴哈奇森和塔斯克距離峰頂還有三個小時的路程,然后就奮力地向前沖,試圖超過臺灣人。“看來我們要在下午一點之前到達山頂是不太可能了。”哈奇森說。緊接著是一段簡短的討論。卡西希克起初不甘心就此承認失敗,但塔斯克和哈奇森極力勸說他。上午11:30,這三個男人轉身向下走去,霍爾派夏爾巴人卡米和拉卡帕赤日送他們下山。

選擇下山對這三名顧客以及早在幾小時前就返回的菲施貝克來說無比艱難。登山的吸引力使他們不會輕易改變目標。在這次探險的后期,我們已經習慣了常人難以忍受的艱辛與危險。堅持走到這一步,必須有超凡的堅韌性格。

令人遺憾的是,那種將個人痛苦置之度外而奮力向峰頂攀登的人,通常也是那些對死亡無所畏懼、敢坦然面對危險的人。這就構成了每個珠峰攀登者都要面對的兩難境地:要想成功,就必須勇往直前;但如果急于求成,則可能出師未捷身先死。況且,在海拔 7 920米以上的高度,在適度的熱情與不顧一切的登頂狂熱之間并沒有清晰的界限。因此,珠峰的山坡上才會尸骨遍野。

塔斯克、哈奇森、卡西希克以及菲施貝克每人支付了 7萬美元,并忍受了數周的巨大痛苦才獲得這次攀登峰頂的機會。他們都是雄心勃勃的男人,不愿屈服于失敗,或是半途而廢。但當面臨艱難抉擇之時,他們是那一天當中為數不多的幾個作出正確選擇的人。

巖石臺階的上面,也就是塔斯克、哈奇森和卡西希克調頭下山的地方,固定繩就沒有了。從此處開始,路線沿冰雪覆蓋的狹窄山脊急轉向上一直到南峰。我在上午11點到達南峰時,遇到了第二個,也是更糟糕的瓶頸地段。在南峰上面一點,那個像被扔下來的大石頭是“希拉里臺階”垂直的切口,再向上一點就是山頂了。令人驚嘆的壯麗景色和長途跋涉的疲憊使我一時語塞。我拍了幾張相片,然后坐下來和向導哈里斯、貝德曼以及布克瑞夫等待夏爾巴人在凍結著冰雪的峰脊上固定路繩。

我注意到布克瑞夫像洛桑一樣沒有使用氧氣裝備。雖然這位俄羅斯人曾兩次無氧登頂(洛桑有三次),但令我吃驚的是,費希爾竟然同意身為向導的他們不使用氧氣,因為這樣做對于顧客來說是很不負責的。我還吃驚地發現,布克瑞夫居然沒有帶背包。按理說,向導的背包里應該裝有一捆登山繩、急救用品、裂縫救助裝備、額外的衣服和其他一些在緊急情況下幫助顧客所需的用品。布克瑞夫是我在所有山上見到的第一個無視這些傳統的向導。

事后我了解到,布克瑞夫離開4號營地時曾帶了背包和氧氣瓶。他后來告訴我說,盡管他不打算使用氧氣,但他還是帶了一瓶,以備在體力不支時和山上更高的地方使用。然而到達“陽臺”的時候,他扔掉了背包,并讓貝德曼替他背著氧氣瓶、面罩和流量調節閥,顯然他決定將負重減至最輕以便在非常稀薄的空氣中獲得最大的成功機會。

微風以每小時40公里的速度掠過山脊,將一縷積雪向康雄壁方向吹去,頭頂上的天空仍是湛藍一片。我穿著厚厚的羽絨服站在海拔 8 750米高的地方在陽光下閑逛,并在因缺氧而引起的麻木狀態下凝視著世界屋脊,完全失去了時間概念。我們誰都沒有注意到昂多杰和霍爾隊的另一個夏爾巴人阿旺諾布正坐在我們的旁邊,他們呷著熱茶而絲毫沒有繼續向上走的意思。大約上午11:40的時候,貝德曼終于開口問道:“嗨,昂多杰,你是繼續固定路繩呢,還是另有打算?”昂多杰很爽快地回答了一聲“不”——可能是因為沒有費希爾隊的夏爾巴人在那里分擔工作。

貝德曼對南峰上逐漸聚集起來的人群漸感擔憂,他叫起哈里斯和布克瑞夫,并強烈建議由他們三個向導親自動手安裝固定繩。聽到這些,我立刻提出幫助他們。貝德曼從他的背包里掏出一卷 46米長的登山繩,我從昂多杰那里抓起另一卷登山繩,同布克瑞夫和哈里斯一起在中午時分開始在峰脊上安裝固定繩。完成的時候,又一個小時已悄悄溜走。

瓶裝氧氣并不能使人在珠峰頂上的感覺如同海平面一般。在南峰上面攀登時,我的流量調節閥以每分鐘兩升的速度輸送氧氣,而每當我邁出厚重的一步后,就不得不停下來喘上三四口粗氣,然后再邁開一步,接著又不得不停下來再喘上幾口,這是我所能達到的最快步伐。因為我們的氧氣裝備提供的是一種壓縮氣體與周圍空氣的混合物,所以,在海拔 8 840米的地方使用氧氣跟在海拔 7 920米的地方不使用氧氣的感覺差不多。不過瓶裝氧氣還是有諸多難以被具體量化的優勢。

我沿著峰脊向上攀登,大口大口地向疲憊不堪的肺里吸入氧氣,感受到一種奇妙而不合情理的平靜。橡皮面罩外面的世界雖歷歷在目,但似乎并不真實,仿佛一部電影以慢鏡頭在我的眼前放映。我體驗到一種被麻醉和解脫的奇妙感覺,完全與外界隔離開來。我不得不再三提醒自己,兩邊都是萬丈深淵,在這兒一切都處在危險之中,充滿艱辛的每一步都意味著生命的代價。

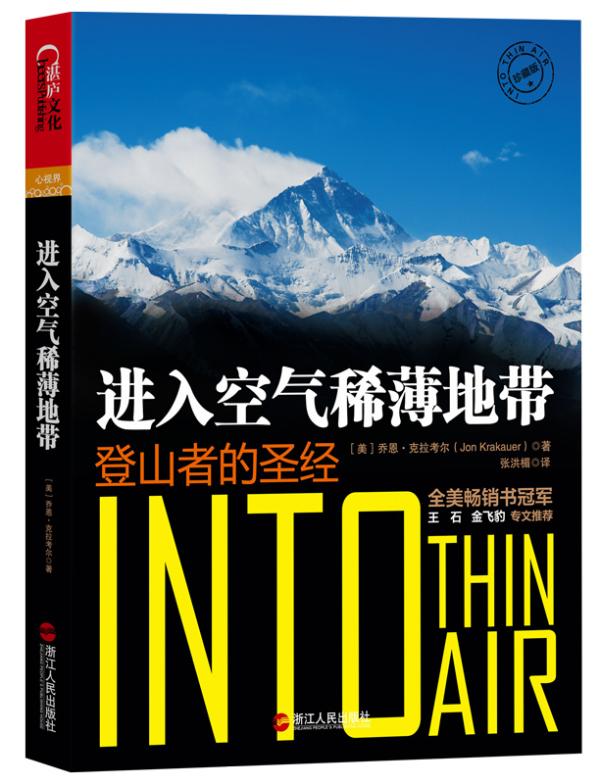

節選自《進入空氣稀薄地帶》,注釋從略。喬恩?克拉考爾著,張洪楣譯,湛廬文化出品,浙江人民出版社2013年4月版。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司