- +1

圓桌|關(guān)于東方風格與美學:從發(fā)現(xiàn)佛光寺到古典樂舞

在當下這個時代,如何理解東方精神與風格?

5月29日,《T Magazine China 風尚志》攜手成都 IFS在成都舉辦了的第三屆全球風格論壇“風從東方來”,邀請了藝術(shù)、設(shè)計、建筑、音樂等領(lǐng)域人士共同探討東方風格的在地傳承與全球發(fā)展。發(fā)言主題從發(fā)現(xiàn)佛光寺、蜀錦、古典舞、編鐘等。

澎湃新聞了解到,《T Magazine China 風尚志》攜手成都 IFS 已舉辦了三屆論壇,第一屆探討媒體交融,細分學術(shù)類、生活方式媒體的發(fā)展狀況;第二屆主題則是藝術(shù)與城市,設(shè)計與城市;今年主題則定義為風從東方來。談及論壇初衷,《T》總編輯馮楚軒表示,“我們希望能夠從中國的文化、技術(shù)、建筑、天文、交通、雕塑等各個領(lǐng)域去探討中國的文化,以及中國的故事。”

藝術(shù)濕地

閆士杰(紅磚美術(shù)館創(chuàng)始人、館長、企業(yè)家、收藏家及策展人):

今天的網(wǎng)絡把地球真正的變成了一個地球村。工業(yè)文明200多年人類創(chuàng)造極其高效的機器,可以說是火車拉著地球跑。

1917年,杜尚匿名將工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)成品的小便池送到紐約獨立藝術(shù)家協(xié)會的展覽上,并取名為《泉》。想通過這一小小的另類的嘗試,試探當時社會的規(guī)則強度和包容度。對杜尚來說他一方面想用《泉》來暗諷傳統(tǒng)意義上的觀點,同時也依次來來批判當時的藝術(shù)家缺乏想像力。杜尚由此解釋這一小便池的外延曲線和三角構(gòu)成,與達芬奇的《蒙娜麗莎》別無二致;效果和明朗的轉(zhuǎn)換,與古希臘雕刻大師大理石雕像完全一樣。如果把小便池當作小便池,那它永遠只是一個生活的用品;但如果從另一個維度來審視它,它也能成為藝術(shù)品。這一作品打通了藝術(shù)與非藝術(shù)的界限,藝術(shù)史上史無前例的革命就這樣產(chǎn)生了。

中國在改革開放的推動下,與西方的朋友們坐著火車一起相聚在網(wǎng)絡時代,使我們快速參與到工業(yè)文明的進程中,共同面對網(wǎng)絡時代的發(fā)展,網(wǎng)絡時代用幾十年的時光發(fā)明了儲存、交互、聯(lián)想的計算機,我們的地球在更加高速的運轉(zhuǎn),我們宗教、倫理、道德、藝術(shù)都面臨著用網(wǎng)絡密碼重新改組與編程的可能性。

中國有著悠久歷史與燦爛的文明,我們需要對照歷史的文化印記尋找前行的力量及啟示。中國雕塑藝術(shù)理想美的高峰,中國園林的可居可游可守,既是一個家庭的生活空間,也是一個交流的空間,更是一個修心養(yǎng)性的自我空間。而在城市規(guī)劃中,則是要思考保留幾個古村落。隨著生態(tài)興鄉(xiāng)、文化興鄉(xiāng),紅磚美術(shù)館就坐落在這樣一個藝術(shù)濕地,茂盛而豐富的灌木、植物與涓涓細流相呼應,建設(shè)了懷擁自然,是一座擁有東方氣質(zhì)的美術(shù)館。

當然,我們也逐步的意識到藝術(shù)濕地它不僅是自然的、物理的,也更應該是一個真正的藝術(shù)濕地的人文生態(tài),濕地是一個圖像,每一個像素都是綠色的生命鏈。藝術(shù)濕地的生態(tài)鏈的形成是多維共建的過程而形成的人文生態(tài)。將社會的現(xiàn)場與藝術(shù)的理論環(huán)環(huán)相扣,不斷探索繪畫、研究不同的連接性和相輔相成的特性,有助于我們理解生態(tài)系統(tǒng)如何通過各種行動,以適應、變化和再生。

發(fā)現(xiàn)佛光寺

丁垚(天津大學建筑學院副教授,建筑歷史與理論研究所所長):

今天是5月29日,請讓我?guī)Т蠹一氐矫駠?0年的今天。有一輛汽車從北平的王府井出發(fā),出了朝陽門一路向東,午飯時到了北京東邊的冀縣,即將穿城而過,車上坐的是4名日本人。在汽車剛剛進入冀縣西門即將行駛時,偶爾向車窗外看了一眼,這一瞥就帶來了中國一連串現(xiàn)代中國建筑學術(shù)史的重要事件,一直到6年之后的佛光寺被梁思成發(fā)現(xiàn)。

看到什么呢?就是這樣一個畫面,有一個巨大的屋頂連接了高墻也沒有完全擋住,一位日本人馬上斷定也是一個很古老的佛寺。進去后發(fā)現(xiàn)兩座大建筑,一座高閣、一座山門,是遼代的建筑,并是當時發(fā)現(xiàn)的中國最古老的建筑,里面的塑像都是古風格,距今超過了1000年。這位日本人就是當時日本最重要、乃至東亞最重要的建筑與美術(shù)史學者關(guān)野貞。關(guān)野貞幾乎看過了日本、朝鮮及中國最重要的古代建筑,所以他才能在行駛的汽車里一瞥之下迅速做出這樣準確的判斷。這件事發(fā)生在1931年的5月29日。

因為這樣的線索,這一年剛剛回到北京中國營造學社工作的梁思成先生,在第二年春再次來到冀縣,做了非常詳細的策繪研究,由此發(fā)現(xiàn)了一系列的發(fā)現(xiàn)之旅。

一張照片上建筑構(gòu)架之上看到梁先生安全坐在這里思考。我想梁先生是用不斷感覺拉動思考,思考超越感覺的無比自然的狀態(tài)。這張照片是誰拍的呢?應該是林徽因拍的。

1937年6月30日的傍晚,梁思成推開了佛光寺的大門,盛夏日暮時的光線有異于平時,此刻他們應該暫時忘卻了沒能去莫高窟的遺憾,甚至可以彌補終身沒有去莫高窟的遺憾,因為接下來幾天會迎來多年古建筑探訪實踐中最幸福的時刻。梁思成推開了佛光寺的門,梁先生說這個建筑一看就知道是非常古老的建筑。步入殿內(nèi),你可以看到,到唐代時這樣的充滿擬人化的造像其實已經(jīng)發(fā)展到一個頂峰,也與上面木構(gòu)架建筑部分非常好的融合在一起。

今天主題叫“風從東方來”,東方大家都不陌生,有孔子的教導,有佛陀的教導,在一個場景空間里,一個畫面里能夠同時感受到這兩者,我覺得這是一個例子。

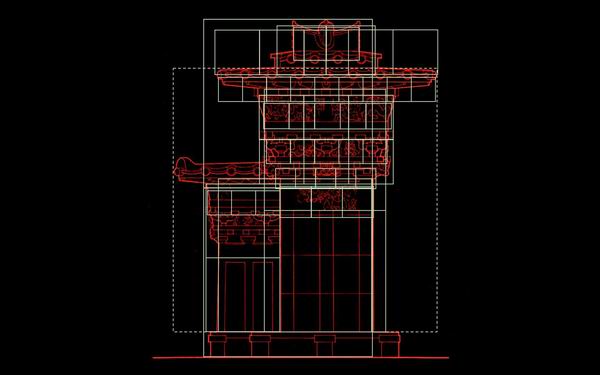

此外,在四川談論“東方”話題,我引用一個雅安漢代的實例——高頤闕。高頤闕上面是一個完整的面貌,下面也是一個實體的,既是一致的,也是對立的。按照這樣的觀看思路,我們可以看見很多類似的簡潔幾何,是2:1的比例。實際上這是一套非常和諧的比例,雖然當時未必有這樣劃分比例的設(shè)計圖,但卻可以從中看到很多的比例,與蒙德里安的繪畫極其相似,就像是現(xiàn)代主義與藝術(shù)運動之后對人感官積極把握與結(jié)果。

高頤闕

布料的智慧

馬黛霞(布料圖書館創(chuàng)始人、館長):

中國是一個紡織立國的國家,并不是服裝立國。曾經(jīng)我們傳播中方文化和交流是通過紡織品,特別是絲綢這樣的元素來進行傳播的。

布料圖書館成立以來,我們堅持將中國當下被廣泛應用的傳播的布料進行檔案化的歸納整理,讓來布料館的設(shè)計師分別閱讀布料和了解當下中國成熟的布料工藝。這些工藝也是可以再組合再創(chuàng)作的。館藏布料從3年前成立到現(xiàn)在已經(jīng)達到4000多種,這個數(shù)字還在不斷的增加,這是我們能留給中國各類設(shè)計師們中國布料工藝檔案庫。

我們一直根植于布料,主張布料是可以定制和個性化的,去行業(yè)的同質(zhì)化。設(shè)計和剪裁是感性的,布料本身是理性且中性的,而且它并無好壞之分。每個使用者對所見布料的理解和應用布料的智慧是見仁見智的,每一個地域的布料都有自帶底蘊和氣質(zhì),與水土、氣候、人文、歷史息息相關(guān)。中國的布料也因為地大物博而多面多源,有著特別的氣息,它是多態(tài)多樣的。同時,中國的布料在科技感、功能性和人性化等方面已經(jīng)達到了相當高的水準。

布料圖書館創(chuàng)作布料其實是一間研發(fā)中心,有著自己的邏輯和思考點。希望讓大家喜歡的天然材料,擁有更多的當代性,更輕松易打理,并不斷探索布料在運用領(lǐng)域里的無限可能性。

我們一直從東方的傳統(tǒng)和經(jīng)典中提取靈魂,提取氣息,而并不只是傳統(tǒng)的紋樣去達到當代生活里所需要的帥氣。這并不是一種復制。更有設(shè)計空間和競爭的力量,有持久生命力的布料才是我們覺得更有意義的,是中國布料可以帶給設(shè)計師們更大的智慧空間。

東方符號在當代文化中的挪用與演化

劉巖(舞蹈家,中國古典舞教育家):

我來自于北京舞蹈學院,我是一個舞蹈老師。聚焦于東方文化,結(jié)合自己從事的中國古典舞學術(shù)研究和教育來說,現(xiàn)在是一個非常非常好的,但同時也是非常復雜的一個時期。

中國古典舞的淵源在1954年北京舞蹈學院建院以來開始有了中國古典舞的學科,開始之前也有一種很好的舞蹈狀態(tài),但學舞和教學的體系確實在新中國成立以后有的。

中國古典舞它實際分了三個流派,第一個是1954年叫戲曲舞蹈的流派,名字來自于戲曲舞蹈,所以整個動作的體系全部是從中國戲曲來的。70年代時,開始有了敦煌舞流派,敦煌的流派支節(jié)全部是壁畫上來的靈感和素材。最后一個是到2001年,有了漢唐舞流派,大家有印象一支舞蹈叫“踏歌”。這個與前兩個流派特別不一樣就是它的學術(shù)性。作為中國古典,大部分素材都是來自于古籍,并非僅僅是一些畫的二維感官,他有很多自己的思考,盡量還原中國古典舞的原貌。

為什么說是好的時期也是復雜的時期,因為中國古典舞蹈沒有辦法像音樂那樣去記錄,很多時候我們通過一些殘畫,就是壁畫,包括一些出土的俑,各種漢化像等等,很多思考是要加上現(xiàn)代人的想象創(chuàng)造的,融合了很多元素。所以對中國古典舞來說,是好時期,也是多元的時期,是一個復雜的時期,是一個融合的時期。

踏歌

杜予立(蜀江錦院藝術(shù)總監(jiān)):

這兩年關(guān)于中國風,關(guān)于傳統(tǒng)文化的熱潮非常厲害。但反過來思考一個問題,不管是今天在座的嘉賓、或是媒體,又或是品牌,我們相對來說是一個更小的比例人群。

我們今天討論中國的這些東西,是我們在這個行業(yè)內(nèi)的藝術(shù)家,或是各種上層團體輸出的中國文化,給到民眾的訊息是否是被加工、被扭曲的呢?是不是讓他們對東方文化興起的思考認知發(fā)生障礙?中國那么多的民眾是如何在這個世界文化體系下去認識東方的?這個東西我覺得要可持續(xù)的去認識,可持續(xù)的去發(fā)展,并且是自下而上的邏輯,而不是完全靠一個自上而下的邏輯去傳播。

王玨:(美籍華裔裝飾藝術(shù)家):

10年前,如果問我東方的風格是什么,我只會停留在東方的元素、竹子或者是梅花上。但是通過這幾年在中國的生活和學習,我發(fā)現(xiàn)我理解的東方風格它其實是一個平衡、一種和諧。

我了解東方手工藝,并用以來做作品,第一是完全出于好奇心,就會對中國很多東西進行嘗試,對一些純手工的東西感興趣,開始研究中國純手工的東西,包括其背景、來源和演變。但從中發(fā)現(xiàn),知道這些的人太少了。我便通過我現(xiàn)代表現(xiàn)的手法,能讓更多的人甚至是世界上的人知道這一系列的東西。

談及當下的全球融合,我想說,我是出生在上海,以上海為例子。在去美國前,我記得很多上海的小吃,人們說著上海話,現(xiàn)在回國則發(fā)現(xiàn)全世界的美食都可以在上海找到,大多數(shù)的語言就變成了普通話。當然,全球文化的融合是一定要有的,我們每個人都像一塊海綿,快速地吸收各個領(lǐng)域的文化。但是我還是想要強調(diào)保留之前的一些東西,保留到我們之前的一些文化和傳統(tǒng)。

老鑼(音樂家):當代音樂中編鐘應有一席之地

在論壇的最后環(huán)節(jié),中國新藝術(shù)音樂的伉儷龔琳娜與老鑼進行了“中國聲腔當代演繹”的演講。老鑼談及了東方樂風、中國樂風。他認為音樂家、藝術(shù)家的作品應找出一個新的曲風,當下需要中國風21世紀的音樂。同時,他還強調(diào)了東方的元素重在魂,是跟中國文化有很大的關(guān)系,并以古代編鐘為例,認為在當代音樂的發(fā)展中,編鐘應有一席之地。

曾侯乙編鐘

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司