- +1

一座“大島”與被遺忘的歷史

王昱

1984年出生的笹川尚子與很多土生土長在日本香川縣的年輕人一樣,如果不是參加瀨戶內國際藝術節的志愿者團隊,她可能完全不知道距離香川縣最大港口—高松港約8公里的海域上還有一個叫做“大島”的島嶼。

尚子也從來沒有在教科書上或電視節目上看到過關于這座島的故事。她當時認為,藝術節之所以把這座島納入舉辦會場之一,只是因為從地理位置上來說,“大島”作為連接九州和四國地區的海上交通樞紐,取之所用,理所當然。

然而,瀨戶內國際藝術節的發起人以及總策展人北川富朗卻說了這樣一句話,“一定要把大島納入藝術節,沒有大島就沒有瀨戶內藝術節”。

一座被遺忘的袖珍島

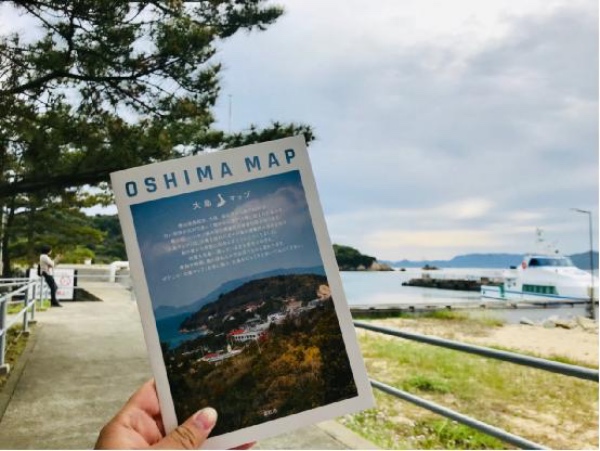

“大島”位于瀨戶內海上,是隸屬日本香川縣高松市的一座離島,原本是兩個獨立的島嶼,經由沙洲相連逐漸合并為一,從地圖上看形狀酷似細長的骨頭。從香川縣的高松港出發,乘坐快速渡輪,大約只需要20分鐘就能抵達。

雖然名字叫“大島”,但其實這座島十分袖珍,陸地面積僅有0.62平方公里,從南到北直徑最長只有7.2公里,換句話說,成年人只要用雙腿不需要兩個小時就能繞島走上一圈。

2009年11月的秋天,距離首屆瀨戶內國際藝術節開幕還有半年。在朋友的介紹下,尚子加入了一個叫做“小蝦志工隊”的志愿者團隊。主要任務是在藝術節開辦前期與島民做好溝通,并在開辦期間駐扎“大島”從事導覽的工作。

相比較聲名在外的旅游勝地小豆島,和常住人口相對較多的男木島與女木島,“大島”無論從名聲上還是規模上,都是一座極“沒有存在感”的島嶼。在藝術節之前,從來沒有人談起過這座島上究竟有什么,更無法想象在這個面積如此狹小,資源如此匱乏的地方,島上的人是如何生活。

這樣的疑問困擾著尚子,也困擾著很多初次登上“大島”的人。

藏在青松林里的“療養院”

從西海岸港口進入“大島”,首先映入眼簾的是一片茂密的松樹林。相傳在日本平安時代末期,源氏和平氏家族之間的一場關鍵戰役—“屋島之戰”就發生在這里。這場戰役最后以平家敗北告終,平家勇士被埋葬在西海岸一帶,后人為紀念他們在此種植了大量的“墓標之松”,也由此形成了西海岸邊巨大的“青松園”。

傳說這里的松樹是人們為紀念“屋島之戰”而犧牲的平家勇士種下的。王昱 圖

只可惜,這段悲壯的歷史早已隨著消逝的遺跡變得鮮為人知。尚子在加入“小蝦志工隊”的第一個工作,就是去拜訪當地的工作人員,了解大島的歷史。

只不過了解的越多,尚子吃驚地發現,小島所埋藏的故事似乎比想象得要更加沉重和復雜。

穿過茂密的松樹林向街道上走去,一排排灰色屋頂的低矮建筑出現在眼前,這些建筑樣式簡單,造型雷同,并且標著數字編號,好似60年代的職工宿舍樓,整齊地沿著東海岸線依次排開。而讓人感到疑惑的是每幢房子的外面都裝置著白色的扶手護欄,而這樣的護欄不僅僅出現在房子周圍,所有通行道的兩側都能看到。

更不可思議的事是除了“宿舍樓”外,整座島上沒有商店,沒有娛樂設施,街道上幾乎看不到行人,更沒有行駛的車輛。整個社區安靜地好似一座“鬼城”,只有路口的擴音器里循環播放著悠揚的鋼琴曲,和遠處海浪聲交織充斥著整座島嶼。

尚子后來才知道這里的“大島”還有另外一個名字,叫做“國立療養所大島青松園”。而這所療養院之所以建在這么一個與世隔絕的地方,只因為它與一種人們談之色變的疾病聯系在一起——“麻風病”。

“強制隔離島”的傷痛史

在第二次世界大戰之前,麻風病在日本曾一度被視為具有傳染性的不治之癥,患者病情嚴重可致臉部及手足變形殘疾,甚至會因此失明。“隔離”被認為是唯一可行的對策。

1907年3月19日,日本政府頒布了被稱為“麻風病預防法”的法律第11號,決定將全國劃分為5個區,在各區建立隔離療養所。

“大島”因其得天獨厚的地理條件,于1909年被選作負責四國和中國地區病人的“第4療養所”。1946年又改名為“國立療養所大島青松園”。島上一排排宿舍樓似的建筑就是當時療養所的集體宿舍。最高峰時期,島上有860個病床。

“麻風病預防法”不但強制患者入所,還禁止患者外出和工作,如有違反者將受到嚴厲懲戒。隨后,又受“優生保護法”的影響,日本政府對麻風病人進一步提出了“防止不良子孫出生”的要求,對入院男女患者實施絕育手術,即便是妊娠中,也要強制引流胎兒。

據史料記載,許多患者都是在“2至3年就可以出院”的哄騙下踏進了“大島”,結果卻沒想到這一困就是一輩子。除此之外,入島時,他們還被要求簽下“遺體捐贈承諾書”,死后將遺體捐獻于醫學解剖。

從1909年至1996年“麻風病預防法”被廢除,在近100年的時間里,先后有超過2000名患者在“大島”上離世。他們的骨灰被收納在島上的納骨堂內,然而令人唏噓的是,由于擔心自己的家人受到外界的歧視,很多人即便死后,骨灰盒上仍選擇使用假名代替。

長時間的隔離也影響了康復人員的社會回歸。有的人要么早已與家庭斷絕了聯系,要么擔心家人受自己連累遭到社會的偏見,他們大多垂垂老矣,又患有失明等后遺癥,于是只得繼續留在島上度過余生。

1996年,“麻風病預防法”被廢除。翌年,各地原麻風病患者向法院提起訴訟,申請國家賠償。2001年,厚生勞動省開始與麻風病患者代表團體協商,討論針對麻風病問題的解決對策,隨后出臺了“漢生病補償法”(將帶有歧視意味的“麻風病”一詞改為音譯詞“漢生病”)。2008年日本政府又通過“漢生病問題基本法”,為解決麻風病遺留問題,讓患者能正常融入社會,提出設置國家麻風病資料館,普及麻風病歷史及正確知識等。同時,將6月22日設定為"麻風病病預防法受害者名譽恢復及追悼日"。

“我們存在的證據”

如今,“大島”上仍然生活著56名康復者(男性29名,女性27名),他們平均年齡為84歲,集中居住在大島南端的療養中心,廢棄的舊宿舍樓被改造成藝術節會場,資料陳列室和咖啡館。政府還在島上增設了鎮魂碑和紀念堂。

2010年,在首屆瀨戶內國際藝術節即將開幕之際,尚子所在的“小蝦志工隊”在海岸邊意外地發現了被遺棄的原療養所使用過的解剖臺,在征得大島青松園自治會會長和原麻風病患者的同意后,志愿者們把解剖臺搬入了會場,在藝術節期間展出,立刻收到了極大的反響。

有日本記者采訪原麻風病患者為何同意展出,老人說:“不管怎么樣,這是證明我們這群人存在過的證據啊”。

2013年,尚子在經歷過第一屆志愿者活動后,正式成為“小蝦志工隊”的主干成員,運營著志愿者官網。“小蝦志工隊”的導覽活動也從藝術節活動期間擴展至每月第二周的雙休日進行。除此以外,他們將過去的家屬留宿室改造成了咖啡店,用當地的土制作的陶器,招待來訪者,還組織島外的兒童來大島留宿的體驗活動。

尚子至今還記得當初加入志愿者團隊時,總策劃人北川對他們說:“要讓大島成為大家愿意來的地方,這樣大家才不會忘記它”。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司