- +1

寫作大賽獲獎作品 | 你好,我是核三代

《你好,我是核三代》(杜梨)獲此次大賽二等獎。“湃客·鏡相”欄目首發獨家非虛構作品,版權所有,任何媒體或平臺不得未經許可轉載。

文 | 杜梨

如果把我們的共和國比作一個巨大的鋼鐵巨人,這位東方巨人的每一個舉動,都需要有無數小人兒在其中工作讓其運轉,鋼鐵巨人每向前邁動的一小步,就需要無數普通人漫長的一生。

最初人們燒煤使蒸汽發動機運轉,鋼鐵巨人才能冒著嘶嘶的蒸汽向前運動一小步,再后來,到了某些歷史的關鍵性節點,鋼鐵巨人長出了鋼鐵雙翼,發動機內填進了核燃料,頭頂爆發了蘑菇云,才擺脫了周圍虎視眈眈的陰霾。

在祖國兩彈一星這枚巨大的榮耀光環下,我的家庭就是巨人步伐間那小小的塵埃,我的祖輩和父輩都為共和國的核工業發展做出了微小的貢獻,因此家里一直在遷徙,其中產生的裂變和創傷幾乎都與核工業有著密不可分的關系。

在我度過童年的核工業家屬院里,有個神奇的定律,那就是:無論你最后大學學什么專業,最后都會被家長叫回來,安排到工地上去。

雖然我是核三代,但我并沒有像父輩一樣成為土木工程師,而是成為了一名作家,核的威懾只能體現在我的作品里,下面,讓我開始講述兩個家族的故事吧。

一. 19歲,爺爺去西伯利亞

中國第一顆原子彈爆炸在1964年,而我們的故事要推回1953年,原子彈爆炸的11年前。

1953年9月29日蘇聯代表團來訪華,那是蘇聯自成立以來,最高領導人的第一次訪華,也是赫魯曉夫第一次出國訪問。

在會上,赫魯曉夫突然提出,西伯利亞地區足有1200萬多平方公里,蘇聯只有2億人,沒有蘇聯人愿意去那兒勞動和生活,而中國人口有6億多,中國可以派勞工到蘇聯的那些地方去,一舉兩得,當時他的提議是100萬人,突如其來的建議把中蘇兩國的領導人都嚇著了。

中方想起了遠東華工的悲慘遭遇和百年屈辱史,覺得傷害了民族感情和自尊心,認為對方有些侮辱的意味;蘇方以米高揚為代表,覺得100萬華工開到西伯利亞,有可能以后就占領了西伯利亞,那次會議不歡而散,雙方心里都有了塊壘。

那年我爺爺只有16歲,還在山東臨朐縣的山里,是個健康活潑的少年,早先年家里闖關東,他剛從東北回來沒幾年,一進山就坐在地上哭,“這個地方這么窮,我們回來做什么?”

但誰也沒想到,就是這次不愉快的會面,改變了遙遠山村里一些青年的命運,大人物的蝴蝶效應,往往對小人物,起到了決定一生的作用。

后來中蘇經過多次溝通,赫魯曉夫方面又反悔推脫了幾次,一直到1954年5月4日,才同意中國派1000名從河北選出來的華工先去西伯利亞。

中國又在1956年7月,往蘇聯派了1000名從山東、河南選拔出來的工人,這其中就有來自山東臨朐,已經19歲的爺爺,和我奶奶的大哥一起,被選了出去。

這中國支援西伯利亞建設100萬人的計劃最終不了了之,從始至終,在1954年~1963年期間,只有這2000工人去了西伯利亞。

他們坐了四天四夜的國際列車,自山海關出關,一路向北直奔西伯利亞。火車上有黃油和大列巴,似乎坐上了那輛開往遠東的列車,他們就與過去貧瘠的生活劃清了界限,過上了足以溫飽的共產主義工人生活。

事實上也是如此,爺爺在那邊的生活非常快樂,年輕而瘦削的青年們在伊爾庫茨克重工業基地里當工人。那時他就已經參與蘇聯的保密工廠的建設了,一個月平均下來工資26個盧布,最多30個盧布,那時候的盧布對人民幣大概是1:1.2左右。

當地的中國青年們相處的都比較融洽,在異鄉很快就找到了同鄉好友,無論是從這里培養的業務能力,還是青年們的革命友誼,都直接為后來為核工業服務的幾十年打下了深厚基礎。

中國工人和蘇聯工人的工作關系也比較單純,斯拉夫人的性格直來直去,相處起來比較簡單直給,大家都是共產主義的螺絲釘,哪里不對擰哪里,相處也算融洽。

工廠宿舍樓里還有蘇聯女工,和一些單身的中國男青年在朝朝暮暮的相處中有了愛情,最后他們結為了夫妻,后來那部分中國工人都留在了蘇聯,僅我爺爺奶奶住的那棟樓里,留下的中國青年工人就有30個。

后來1989年,有個中國工友回國探親,還幫我們用外匯券買了一個抹茶綠的電冰箱,冰箱質量過硬,我們用了許多年都沒有壞。

西伯利亞的冬天來得很早,十一后就開始變冷,次年五一才緩緩迎來春天,爺爺他們8點就要準點到單位上班,太早了沒有電車,只能6點起床,徒步走向郊區的工廠。

冬天的西伯利亞,大雪常下到大腿深,幾個人搭伴兒趕到工廠,穿著工廠發的厚棉襖,戴完毛絨手套再戴塑膠手套,把頭用厚厚的兩條毛巾圍起來,只露出眼睛,到了工廠,身上已經結了一層冰碴。

下午4點下班再坐電車回來,在外頂著零下幾十度的嚴寒穿著厚棉襖干活,往往人都被吹僵了,好在集體宿舍里中央暖氣燒得足夠暖,他們在赫魯曉夫式紅磚樓內穿著秋褲,喝著啤酒吃炒菜,就可以度過長達七個月的寒冬。

二. 19歲,奶奶在水庫搬磚

爺爺在蘇聯的單身生活很快樂,相形之下,我奶奶在山東的生活是水深火熱,家里重男輕女,她作為長女,從小都要干許多農活重活,父親不讓她上學,導致了她終身的文盲,落下了嚴重的腰椎疾病。

大哥去蘇聯以后,她正好趕上大躍進運動,臨朐縣從1958年5月28號開始修冶源水庫,從全縣30個鄉調集民工11000人,筑壩所用的土石,大部分都靠人力小推車和肩挑、人抬運送。

公社大隊輪批派人去山頂修水庫,我奶奶是第二批,從1959年正月里就開始去山上搬運沙石。

1959年,奶奶只有19歲,早晨4點就得起來和大家一起列隊跑操,然后再去干活,爬到山頂又熱又曬,在彌河里扛石頭,天天鞋襪都是濕的,泥漿滾滾沾滿了雙腿,每天干到夜里12點以后才能歇工,只把濕襪子塞到貼身的棉襖里捂干。

本來他們規定她在上面干滿一年,才能掙到適應的工分,然而她干了半年就實在不想去了,她寧可每天回家抗12垛麥子,也不愿意再看見彌河了。

“實在是累死了,我跟大隊長說,你讓我爹來換我!”

于是我奶奶回了家,換了她父親繼續工作,做了各式各樣的農活,后來冶源水庫僅用了一年多就修建完成了,水庫總計完成土石方418.5萬立方米,用工日604.8萬個。

在那個人人都吃不飽的年代里,全靠農村青年們的精神和毅力支撐著,這個速度不得不說是趕英超美。

轉眼到了1960年春,奶奶騎著一頭毛驢翻過了一座山,嫁給了回鄉探親的爺爺,爺爺那時逢年過節就寄回家50塊,全都被家長拿走給弟弟蓋房了,自己結婚時一分錢也沒有剩下,他很難過。

那樁媒是奶奶的父親做的,他覺得我奶奶干活又累,飯量又大,正值大饑荒,如果不送出國,家里孩子多,怕餓死在家里。

半年后,我奶奶通過了出國體檢,也坐上了通往西伯利亞的列車,我爺爺在她上車前給她寄了100個盧布,她在車上都用來買吃的了,下車后只剩了幾個盧布, 爺爺問她:“聽說大家都在挨餓,我怎么看你沒變瘦,反而還挺胖乎的?”

她說,“全被我花了,車上的大列巴,我一天吃三個!”

三. 20多歲,爺爺奶奶在伊爾庫茨克

奶奶到了蘇聯以后,做工地的抹灰工和其他工作,從開始一個月十幾個盧布掙到22個盧布,掙的錢剛好夠交房租。她懷孕的時候去買飯,前面排隊的蘇聯人看見她挺著大肚子,都紛紛把她讓到了最前面。

生了大女兒(我大姑)以后,奶奶還得4點起床,喂完孩子吃過早飯,把孩子送到蘇聯老大媽那里去,就得踩著冰碴走路去上班了,為的就是8點準時走到單位上班。

當時周末還有參加掃盲班的機會,然而有次女兒無人照看從床上摔下來了,奶奶就放棄了這個寶貴的契機,這個可能完全改變她命運的機會。

不料,大女兒幾個月的時候,由于不明誘因,得了小兒癲癇,必須隨時有人守著小孩以防萬一,爺爺只好借了錢買了一輛摩托車,每天早晨送奶奶去上早班,下午三點半去接她回家,然后自己再騎著摩托車去上晚班,半夜12點下班再開著摩托車回家。

斯拉夫人以酗酒聞名于世,蘇聯有一喝多就發酒瘋的男人,更有甚者還會斗毆殺人,為此1958年,蘇聯還發布了《關于加強同酗酒斗爭以及引導烈酒類飲品售賣秩序的決議》。

喝多了的蘇聯醉漢讓中國工人提心吊膽,醉漢常常喝多了跑到宿舍樓里挨戶踹門,叫嚷折騰一晚上,誰也不敢出去,有次一個醉漢還闖進了樓道的廁所,中國人讓蘇聯大媽給他轟了出去,大家才平靜了下來。

因為爺爺上夜班,奶奶經常獨自一人抱著女兒嚇得心驚肉跳,嬰兒很乖,不讓她哭,她也就靜靜地睡去了。

那場景常常讓我奶奶想起,她出生不久,日本人就進軍到村東嶺了,她的小腳母親只好和鄰居一起拖著她藏進蘆葦蕩里,躲了幾天幾夜,讓她不哭,她也就不哭。

很奇怪的是,像是一種代際遺傳標志似的,每個年代都有相似的情景。

1962年以后,中蘇關系逐漸降溫,工人的合同期滿,大部分人都坐著火車回到了中國,行李太多帶不回來,奶奶把棉被和工裝全扔了,回來的路上,火車繞著貝加爾湖走了一天一夜,那景色永遠地印在了她心里。

爺爺卻執意地要帶著那輛摩托車一起回國,到了濟南以后,他們把那輛蘇式摩托車賣給了公家,掙了800塊,用400塊買了頭驢,剩下的都借給了親戚,補貼了家用,還有沒借到錢的親戚,對他們一直耿耿于懷。

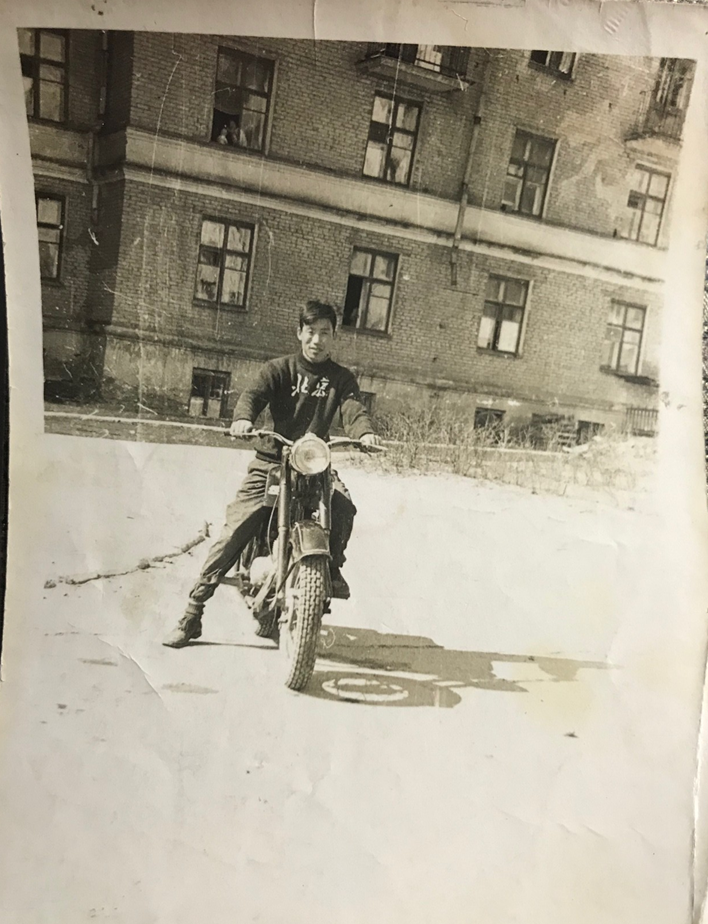

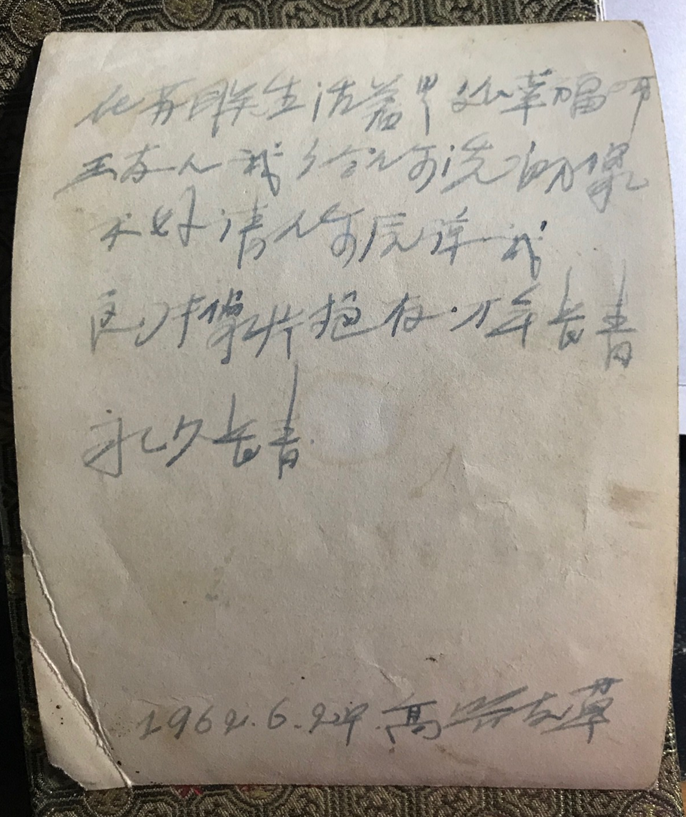

我能明白爺爺對于那輛摩托車的感情,還是來源于一張老照片。

在一張黑白照片上,25歲的爺爺梳著偏分,穿著寫著“北京”兩字的高領毛衣,燈籠褲子和皮鞋,騎在摩托車上,陽光灑下來,影子偏斜在右邊,年輕又瀟灑,他的背后,是那座方方正正的赫魯曉夫樓,樓的二層是我奶奶抱著嬰兒,陽光透過老式的黑白照片灑向現在,似乎一切被定格了。

在這張老照片的背面,是他好朋友的贈言,“在蘇聯生活著是多么幸福呀。王友人,我給你洗的像不好請你原諒我。這張像片請存,萬年長青,永久長青。——1962年6月9號,高星友草。”

而那頭毛驢在1962年被買回家后,非常聽話,一直勤勤懇懇地拉磨,直到1970年左右的一個早晨,那頭毛驢被家里親人拉著磨完煎餅的面子,就被牽到山上殺了。

奶奶他們一口都沒有吃,都分給其他人了,當奶奶回想起這頭毛驢子的時候,就會說:“卸磨殺驢,這個詞,真是一點也不假。”

隨著1962年,中央第二機械工業部(1982年改名為核工業部)把援蘇工人召回原籍,又重新下放回農村,我爺爺又去找領導申請,調到了青海金銀灘的原子城。

爺爺到青海時,正是1964年春,那年他大兒子(我的爸爸)剛半歲,也就是在同年的10月,中國第一顆原子彈成功爆炸。

年輕的爺爺萬萬想不到,他未來的親家也在青海原子城的工地上,但是彼時,距離他們成為親家還有28年。

在這里,讓我們稍作休息,把視線從山東轉到河南,看看那邊一位姓董的青年,他后來成了我爺爺的親家,也就是我的姥爺。

四. 19歲,姥爺和姥姥去青海支邊

共和國的步履不停,1959年,19歲的奶奶響應政府號召去修冶源水庫,也就是在這一年,同樣19歲的姥爺和姥姥,也響應國家號召,去大西北支援核工業的建設。

姥爺和姥姥所在的221廠就是我國第一個核武器研制、試驗和生產基地,是中國第一顆原子彈和氫彈的研發制造地,也是它們誕生前的所有模擬爆炸和冷試驗基地。

據有關資料顯示,當時新中國剛成立不久,國際形勢較為險惡,美國頻頻對我國發出“核威脅”,當時國家不得不開始籌備發展核工業以及核武器,然而經過了上文所述的中蘇交惡,蘇聯早已撤走了所有的專家,并婉拒提供原子彈樣品和資料。

幸好我國早在建國前就引回了一系列至關重要的科學人才:王淦昌,錢學森,錢三強,趙忠堯和鄧稼先等等。除了上述這些著名物理學家和兩彈一星的功勛等高科技人才,還有成千上萬的基層施工人員,也是當時金銀灘上的不可忽視的力量。

為了建設好221廠,領導們帶領著率一O三建筑公司與一O四安裝公司一萬多人,又從河南支援青海建設的支邊青年中挑選了2000多人,用以充實施工的力量,我的姥爺和姥姥就在這些支邊青年里。

姥爺的父親是鄉村教師,當時微薄的薪水根本無法支撐一大家人的生活來源,姥爺當年19歲,還在上學,公社就來了支援邊疆的招工通知。

當時聽說要到遙遠的邊疆,可能一輩子都不能回家了,他有些猶豫,但每個月能有工資,還可以補貼家里的用度,于是他就在學校義無反顧地填寫了公社支援邊疆的報名表。

接到通知要走的時候,姥爺的家里父母哭成一片,以為此去就再也見不到兒子了,但雖然心里不舍,但還是含著淚把兒子送到了公社。

姥爺和一幫熱血青年坐著幾天幾夜的火車來到了青海,那里是平均海拔3100米的高原牧區,低壓缺氧。不僅如此,氣候還比較惡劣,一年的平均氣溫不到0攝氏度,經常風雪交加,刮冰雹下大雨,一年里大部分時間都要穿棉襖。

工人們都是剛剛成年,已經抱著扎根邊疆,一輩子不回老家的決心,開始搶建221基地。當時的金銀灘上,什么都沒有,全都是他們用人力挖出來的。當時,中央還特意調撥了130輛當年蘇聯紅軍攻克柏林和志愿軍在朝鮮戰場用過的汽車,解決運輸力量不足的困難。

那時,天天早晨廣播一響青年們就得起床吃飯,當時青海氣溫很低,霜凍期都長,土地總是結冰的凍土,挖土刨鎬下去地上就砸出一個小點,震得手都發麻,眉毛和頭發上都結了冰塊,和大地死磕,終于建設起來的一個個核實驗工廠基地和廠房。

據資料記載,自1958年5月31日到1964年6月,經歷了60年初的自然災害,蘇聯撤走相關領域的專家,克服了種種困難,國家投資3個億,占地570平方公里(原禁區面積1170平方公里)的西北核武器研制基地終于基本建成投入使用。

當時的221后來被成為“原子城”,對外稱青海礦區,擁有8個廠區和4個生活區,一切生活設施都比較全面,甚至還有面積為5500平方米,當時堪稱西北第一的影劇院,原子城的地位和省會西寧平級,公檢法司法一應俱全。[1]

年輕的人們也經歷了三年自然災害,在荒原上只能吃青稞面和野菜,臉和腿都是浮腫的。在墻上鮮紅的標語宣傳下,沒有人當過逃兵,全憑一腔愛崗敬業的精神,把榮譽看得比生命更重要,甚至生病了也不舍得休息,生怕自己比別人少干。

最初,工人們大都不知道自己究竟具體身處何方,做的是什么保密工程,他們只知道埋頭苦干,心思非常單純。他們4年才有一次探親假,為了不耽誤連隊的建設,他們陸續都把孩子送回了各自的家鄉,繼續戰斗在工作的一線。

當時的青海屬于11類地區,艱苦地區特殊工作,工資比較高,但是大多都寄回了老家,姥爺寄回很多錢幫老家蓋房子,結果倒欠了一堆借款,這些借款讓他們還了大半生。

就在那樣單純的熱情中,姥爺和姥姥在日常相處中,相識相戀并結婚了。

就在中國第一顆原子彈爆炸的整整一年后,他們的大女兒(我的媽媽)就出生在了青海金銀灘上,當時青海已經很冷了,簡易的房間里只能燒牛糞取暖,接著女兒就感冒得了肺炎住進了醫院。

姥姥只能在風雪天里,一天跑到醫院幾次去喂奶,但是由于沒出月子,身體也十分虛弱,每天還是咬著牙堅持跑來跑去,不料就在月子里,趕上了集體大搬家。

五. 四川,傷心故事地

此次大搬家是指在1965年10月,因為中央戰略需要,1964年中央專委批準,確定在四川綿陽和廣元山區建設代號為“902工程”的核武器研制基地。

因為四川山很多,前方的負責施工的鐵道兵和工程兵部隊用炸藥炸開山洞,打開道路之際,這些原青海221廠的院士,從事核試驗與制造的軍事工程技術人員、工人和家屬就陸續來到這里,前后有幾萬人。按照“邊設計,邊施工,邊生產”的原則,開始投入試制原子彈以及其它軍工產品。

綿陽和廣元是中國核工業的心臟,那里有著包括核物理研究所在內的一系列研究機構,僅僅國家級別的科學院院士就有27人,姥姥、姥爺所在的中核建筑公司給核工業研發制造和核廢料處理一直做配套的基建工作。

姥姥和姥爺帶著未滿月的嬰兒和全部家當,隨大部隊一起搬到了四川山里,住在當地農民家里。四川的冬天也時常下雨,房間里更是陰冷潮濕,尿布晾不干,姥爺只能找些當地的木炭想把尿布烤干,有天一家三口全都一氧化碳中毒了,被工人送到了醫院。

為了讓嬰兒鋪上干燥的尿布,姥姥把半干的尿布系在她的腰間靠體溫暖干,不久就累病了,嬰兒還不到40天,他們實在沒辦法,就把女兒送回了河南老家,一直到她上小學才接回了四川。

媽媽在河南老家,仗著她奶奶的寵愛無法無天,小學上學要早起,她想不去就不去,躺在床上睡到日上三竿,奶奶從小慣著她,她6歲之前的日子可謂是快活似神仙。

由于她不好好上學,姥爺一聽不行,就從河南把她給接到了四川。

我媽媽6歲才回四川,四川的一切對她來說都是陌生的,甚至連父母也不熟。可能是有了這種地域的親緣隔離,加之在青海和四川照顧女兒時受過的那些苦,姥姥總是看媽媽不順眼,對于媽媽總是非打即罵,對于兒子們卻都很親切,讓媽媽感覺自己是家里多余的人。

她只帶了她奶奶給她縫的一條小棉被子,每次挨打的時候,媽媽都會抱著那條被子不撒手,哭著喊奶奶,覺得那上面有她奶奶的味道。

每天晚上她因為思念奶奶,哭得肝腸寸斷,枕頭上都是大片暈開的淚痕,第二天就會因此被不知情的母親責罵,如果我姥爺幫著媽媽說話,姥姥姥爺又會大吵一架。

媽媽只好開始悶不做聲地干活,她每天都拿著紅領巾給她的弟弟們占校車的座位,隔壁家的小孩因此跟她打架,從此她留下了用一條紅領巾把三個小孩打趴下的佳話,對方去她家里告狀,她放學嚇得不敢回家,躲在外面又被揪回去揍了一頓。

姥姥姥爺在搶建工地,工作十分忙碌,媽媽最小的弟弟比她小10歲,媽媽每天都得給弟弟洗尿布,手都凍裂了,還是孩子的她就這樣一手把小弟帶大,小弟弟聰明靈秀,長得最好看,大家都很喜歡他,寄予了他很高的期望,希望他成為一個核工業的科學家。

不料,在小弟弟5歲時,他不慎從高處摔了下來,僥幸撿回一條命,但從此總是生病要住院,性情大變,最后這個城市工人家庭的希望,又重新回到了農村去養豬。

記得我小時候,媽媽回老家去看望小舅,十分感嘆,“我最漂亮的弟弟,成了一個真正的農民。”

那時我的小舅,已經不再是照片上那個英俊靈動的少年,也不再是在北京會拿整個月工資去聽崔健的搖滾青年,而是一個被太陽曬得黑胖的油膩大叔了。

按理說,雙職工家庭,工資個人一個月70多塊,生活應該算可以,但他們一直在貼補雙方背后的大家庭,養活家里的四個孩子。由于工作非常辛苦,條件又惡劣,姥姥和姥爺身體都不太好,也總是生病,全都靠著彼此支撐著,在四川的山里爬上爬下,生活一直都很艱難。

工人們每天干的都是體力活,姥爺的工作服里面穿著姥姥給他打的毛背心,日復一日年復一年,他至少穿了幾十年,現在媽媽一閉眼,都還是姥爺下班時回到家,脫掉工作服,露出毛背心,打水洗臉洗手的情景。

白天他們上班,晚上就給孩子們用縫紉機做衣服和織毛衣,媽媽的一條藍褲子穿了很多年,每當褲子不夠長的時候,姥姥就拿藍布給接上,連續接了兩年,褲子的顏色是不均勻的,她也就這么穿著。

姥爺的連隊里有個上海人,當時從上海給媽媽帶了一件黃色的條絨外套,媽媽穿小了,顏色也洗白了,但是并沒有壞,姥姥覺得可惜,就買了顏料,在大鍋里給染成了咖啡色,接著給兒子穿。

因為工人之間關系很不錯,姥姥姥爺也特別熱情好客,雖然自己不富裕,但是對于做客的人來,從來不吝嗇。每當有客人給他們帶了奶糖或者餅干之類的,姥姥就把這些鎖起來,一人分一塊,孩子們就放在兜里,一點一點掰著吃。

人們在四川,由于工種十分特殊,因此十年風波中,他們還是過著相對平靜的生活,物質供應相對穩定。,那時基地上孩子們會去看夜場電影,在白龍江里盡情游泳,在山里追打嬉戲,我的小舅還在高中時離家出走,坐上火車周游全國,到了西安被流氓搶了錢還揍了一頓,被鐵路警察送回了老家。我姥爺找了他兩天就不找了,心就是那么的大。

如果生活就像這么下去,雖然貧苦,好在一家人也算能過得下去。

但就在1986年,眼看孩子們都長大了的時候,姥姥蓋樓時正在高層作業,在沒有任何防護措施的情況下,不慎一腳踩空,從幾層樓高的地方掉了下去,后腦被戳出了一個血窟窿,當場去世。這件事情當時上了通報,讓其他的工人引以為戒。

姥姥去世的時候身上還穿著那件破破爛爛的核工業藍色工作服,親人們翻遍家里衣柜,也找不到一件像樣的衣服,還是老鄉幫忙在外面現買了一套秋衣秋褲,才得以入殮火化。

那一年,我媽媽只有21歲,在姥姥的尸體邊哭得震天動地,她和姥姥一直關系緊張,直到姥姥去世,母女二人連手都沒拉過。

后來姥爺忙于工作,孩子都被分配到了北京,無人照顧他,兩次因為胃出血進了醫院,當我媽媽從北京趕去看他的時候,他剛打完點滴出院,下了班穿著陳舊的藍工作服,孤零零地去食堂打飯。

這是對于媽媽來說,這些都是原生家庭對她的重錘,讓她至今無法釋懷,那些場景讓她受了很大的打擊,她發誓:

絕對要出人頭地,不能和父母一樣,臨了連件像樣的衣服都沒有。

六. 北京,我們終于來到了北京

“你姥姥去世那天,我聽他們說,人掉下來,就沒有氣了。”

我的奶奶坐在椅子上長嘆,“你姥姥白里透紅的一個人,大眼睛,很好看,見到我總是笑著打招呼。”

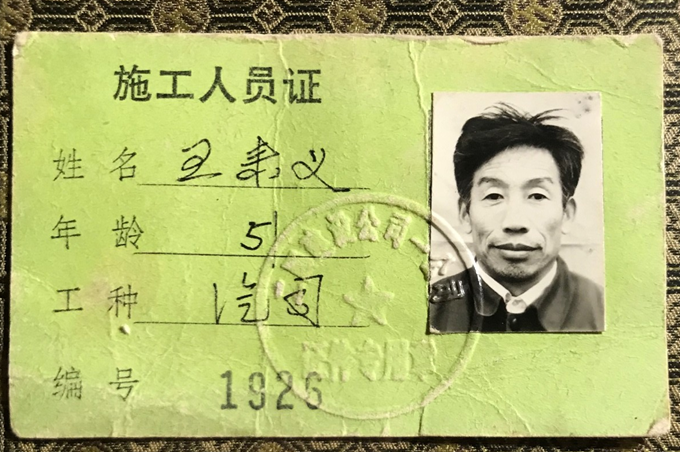

其實,在那次大搬家中,我的爺爺也從青海去了四川,做核工業基地保密的汽司,四川全部都是S型的盤山路,由于保密,千萬人隱居在深山,可是沿途沒有任何地名,全部都用核工廠的數字來代替。

只有核工業基地的保密司機,才對著錯綜復雜的山洞了如指掌。

當時四川的盤山公路險惡,據有關資料顯示,在四川的核工業基地里,有七條公路通到不同方向,每條公路都是雙向車道,能并列行駛兩輛卡車。

另一位在上個世紀八十年代曾經到這里出差的人士聽該基地工作人員說,在這里開車都是一腳踩油門,一腳踏地獄之門,四輛車中就有一輛翻車,而翻車的后果只有一種:車毀人亡。[2]

這絕不是假話,當年我爺爺開車技術一流,但經常擔驚受怕,他拉著一家人去隔壁地方看電影,就有深夜翻下山的車,回來以后把一家人嚇得再也不跟他出門了。

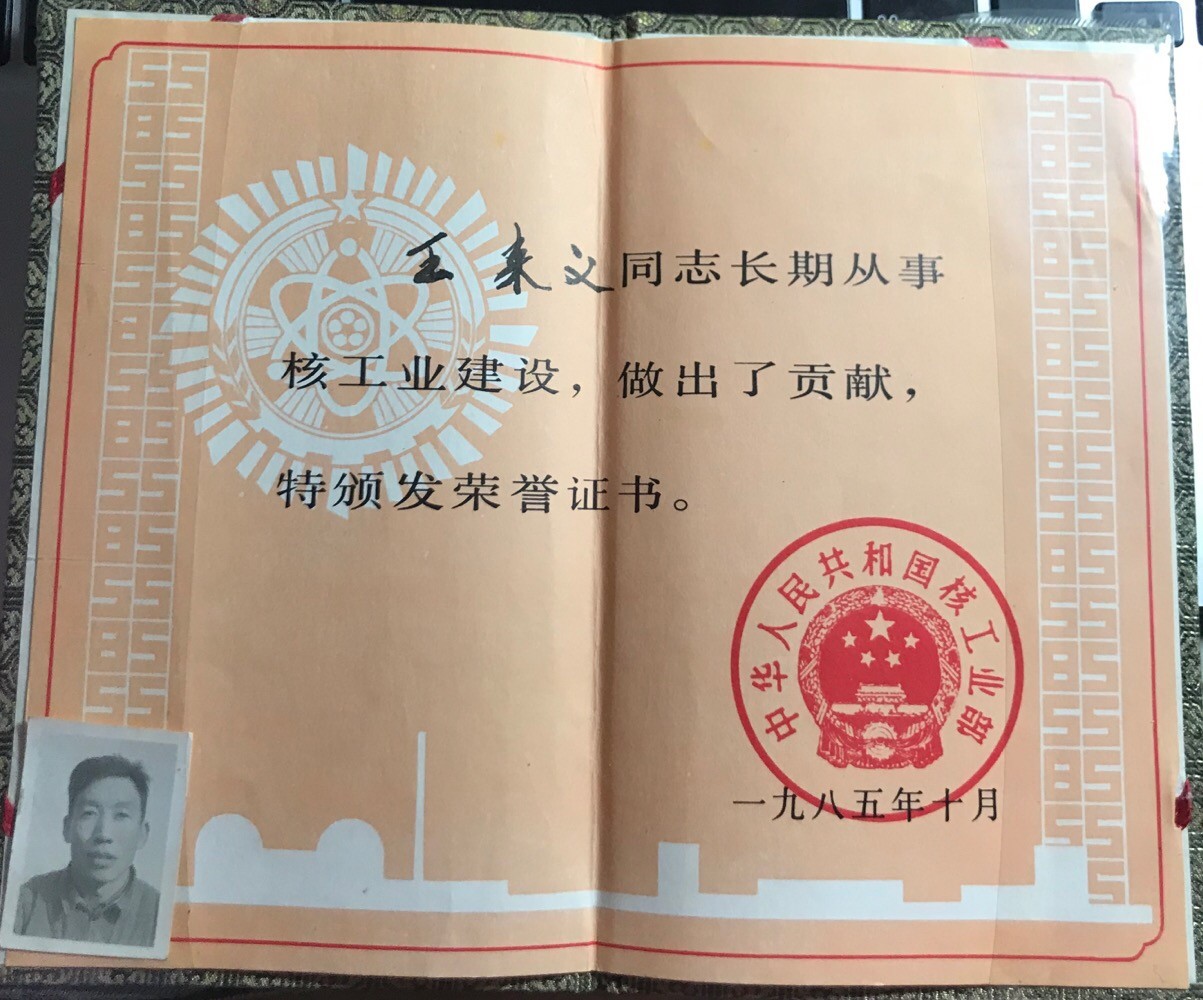

在經年累月的汽司生涯中,爺爺被嚇出了心臟病,甚至到了吃一塊糖都會暈厥的地步。但無論是伊爾庫茨克,還是在四川或北京,無論開什么車,爺爺從來都沒有出過一次事故,還獲得了核工業榮譽證書。

在核工業建筑公司準備遷往北京之際,當時四川到北京還沒有高速公路,爺爺他們就組了一個車隊,摸索著地圖,從四川的山路一路開到了北京,現在看來,是件特別切·格瓦拉的事兒。

當時爸爸就是看見了爺爺如此辛苦,他便發誓要好好學習,于是更加刻苦,在四川的床下,半夜還用小煤油燈點燈讀書,結果被爺爺揪出來,狠狠揍了一頓。

爸爸非常熱愛學習,學習成績特別優異,他高考時正好趕上二機部(后改名為核工業部)和浙大的合作招生,順利考入浙大的木土工程系,學了幾門語言,最后依舊進入核工業建筑公司,成了一名土木工程師,媽媽也是一樣的分配。

爸媽于80年代來到北京,結婚時,爸爸給媽媽去藍島大廈買了一對金耳環,沒讓雙方家里出一分錢。

他們婚后沒有房子,只能住在西直門工地的地下室里,房間極其簡陋,他們都睡在吊床上。媽媽懷我的時候,半夜大雨倒灌進地下室,她和爸爸起來舀了一夜的水。第二天騎自行車上班時,她摔倒在路上,暈了過去,醒來一摸肚子:嗯還在,又繼續去上班了。

爸爸為了給我賺點奶粉錢,周末兼職在西直門大街上給人洗車;媽媽為了保住國營單位的工作,做了一些犧牲,她想了想她成長的困窘和難過,決定把愛都給我。

他們所在的核工業建筑公司做過秦山二期核電站,而他們在房山閻村做過中國實驗快中子反應堆,如果你開車經過五環路,還能看見那個1999年就開始蓋的反應堆,獲得了核工業建設集團科技進步一等獎。

如果你開車經過三環中關村,還能看見中國科學院力學所,是他們1998年蓋的,有一項深基坑拱墻施工技術獲得了國防科學技術三等獎。

如果你開車經過二環,動物園對面有中國科學院古脊椎動物與古人類研究所,獲得了國家優質工程獎,中科院古脊椎動物研究所還送了我們一套茶壺,那是我童年伊始的記憶。

當然還有國家微重力宇航落塔工程等一系列保密項目,其實這些對我一個門外漢來說,不過是宏觀的成果罷了。

我印象更為深刻的是,我上小學時,父母都擠在曾經房子那個狹小的客廳里,坐在白色的塑料方桌前,一本一本地復習所有的土木工程考試資料,希望能考幾個工程師資格證,讓生活過得更寬闊一些。

在我幼兒園的六一合照上,穿了一件特別深V的白色滾花的粉色紗裙,那是我童年記憶里最好看的裙子,左一是我。

當我美滋滋地拿著這張照片,夸媽媽給我挑選的裙子多么時髦時,媽媽嘆了一口氣,“那時候窮,特意給你買大幾號的裙子,為了讓你能多穿幾年。”

我才發現別的小孩都穿著白色連褲襪和漂亮的涼鞋,我只有普通的白紗襪和透明塑料涼鞋,站在最邊上,看向鏡頭外的媽媽。

而那條粉紗裙子又寬又肥,一點也不合身,但我仍然覺得那是我穿過最美麗的小裙子。

尾聲

一代人的芳華已逝,221也早已成了廢城,像我這樣的平凡家庭還有很多,他們踩在了每個鋼鐵巨人揮手動作的節點上,在共和國的大廈里窮盡了青春。

很多參與過核工業建設的老人都已作古,姥姥,姥爺,爺爺和大姑這些走過歷史節點的人也都相繼離世。

“那時候雖然窮,但是人和人之間,好親啊!”

可奶奶至今還是那么單純,執著,熱情,這就夠了。

參考報道如下:

http://k.sina.com.cn/article_6440807590_17fe6eca600100htw6.html?from=travel&subch=

http://sc.ifeng.com/a/20180521/6592475_0.shtml

http://wap.creaders.net/newsViewer.php?nid=346423&id=805119&ipage=2

▍大賽組委會

主辦方:澎湃新聞

聯合主辦:復旦大學新聞學院 今日頭條

指導單位:上海市作家協會

學術支持單位:

浙江大學傳媒與國際文化學院

武漢大學新聞與傳播學院

南京大學新聞傳播學院

中山大學傳播與設計學院

華東師范大學傳播學院

北京外國語大學國際新聞與傳播學院

中國政法大學光明新聞傳播學院

上海大學文學院

陜西師范大學新聞與傳播學院

深圳大學傳播學院

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司