- +1

兩度獲得普利策獎的戰地記者,為何“浪費”兩年去做這件事?

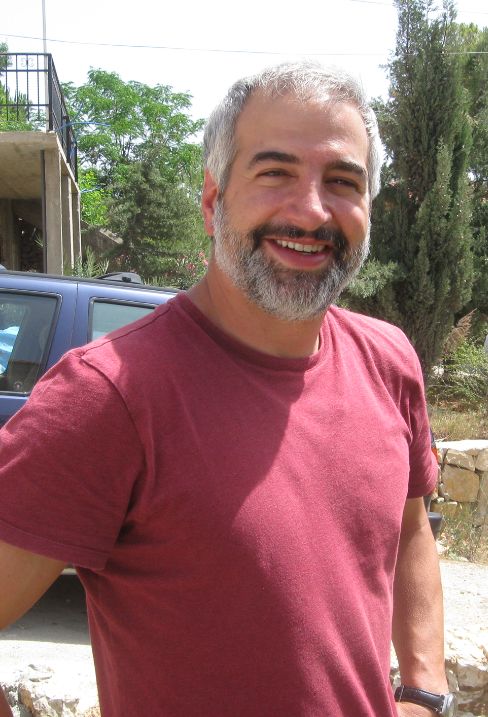

安東尼·沙迪德就是這樣一個戰地記者,他是黎巴嫩裔美國人,曾任職美聯社、《紐約時報》、《波士頓環球報》和《華盛頓郵報》,長期駐派中東,兩度獲得普利策國際報道獎。2002年在約旦河西岸報道時被射傷肩膀和脊柱,2011年因報道利比亞獨裁統治遭政府軍扣留......

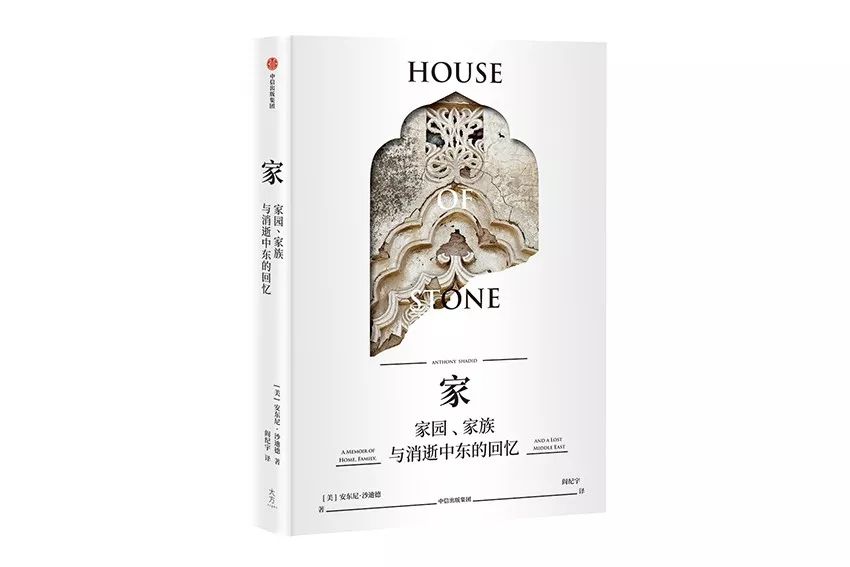

然而在沙迪德的遺世之作《家:家園、家族與消逝中東的回憶》中,他并沒有寫他是如何當記者的。在這本入圍2012年美國國家圖書獎非虛構類終選名單的作品中,他記錄了一件非常普通卻又意義不凡的事情:把祖先留下的早已殘破不堪的老宅子修葺一新。當時,沙迪德遭遇生活上的一系列不順心,妻子和他離婚、他的身體也是多傷多病。在大多數人都不看好這件事的情況下,他毅然決然去修復一座石頭大宅。

對于這個小鎮,作者抱有復雜的心情。一方面,作者雖然是黎巴嫩裔,但從小在美國長大;另一方面,當年作者的祖先就是從這里出發,走向世界各地。這個地方對作者來說,既是遠方,也是故鄉。他對于這片土地似乎有著天然的眷戀,卻又對這個地方的沒落和死寂感到無能為力。他說,“羞恥與鄉愁也是經常會出現的情緒。在這個戰爭永不平息的國度,與過往的榮耀相對照,馬佳永今日的情況讓人感到一股悲哀,它無所不在,也讓人們更容易今與昔混為一談。”“馬佳永面貌多端,有今日的馬佳永,也有記憶中的馬佳永、想象中的馬佳永,或者期望如此想象的馬佳永,其中充斥著朋友、親人與房屋,后者具體呈現了被遺忘的過往、赫爾蒙山的面貌,也映照出我們自身,或是我們對自身的期許。我們黎巴嫩就是我祖母的黎巴嫩,一個飽嘗戰禍的地方;然而我的馬佳永不同,它是一個理念,來自伊斯伯大宅。”

這座伊斯伯大宅,建成于一百一十二年前(可能還要更早),它的第一任主人是作者的外曾祖父。大宅原本是一家人的庇護所,但是由于中東局勢混亂,朝不保夕,為了一家人的安全,作者的外曾祖父和外曾祖母忍痛將孩子們送往國外,遠離戰火紛飛的家園,以確保孩子們能平安長大。

在修繕大宅的過程中,作者雇了許多馬佳永當地的工匠。然而作者很快就發現,這些人的作風和美國人完全不一樣:有些人非常靠譜,有些人過分懶散,還有些人的工作進度時快時慢,無法控制。更讓人頭疼的是,這些人還經常為了一些雞毛蒜皮的事情,三天一小吵,五天一大吵。為了安撫這些“師傅”們,作者著實費了一番心血,正是因為這些日常的“雞飛狗跳”,他們漸漸成了一家人。

這次“大宅修繕行動”讓沙迪徳重建了破碎的自我。在放下了工作和生活的紛紛擾擾之后,他在修復祖宅的同時,也找到了讓身體和靈魂棲息的家。“我把一幢荒廢的、遭到戰爭重創的房子,變成一個氣氛祥和的地方。它不只是通往過去的管道,也不是過去的復制品,而是一個新的存在,結合了過去與未來、現狀與可能。伊斯伯的家園,從雄心勃勃中誕生,在一對父母親的犧牲中發光,他們為了孩子的平安,甘愿忍受失落的痛苦。我的家人如果來到這里,就可以像我一樣,從過往汲取自身需要的東西,從故事里感受到我尋求慰藉與發現的承諾。”

當一個人撇去社會加諸的身份、職業、階層,真正可以倚賴的,無非是屬于自己的家庭和魂牽夢縈那片家園。沙迪德“浪費”的那兩年時間,實際上是一場無可取代的自我療愈。

《家:家園、家族與消逝中東的回憶》

[美] 安東尼·沙迪德 著

閻紀宇 譯

中信出版集團·大方 2019.05

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司