- +1

訪談︱齊錫生:胡適做大使對抗戰有貢獻,但軟弱無能

2012年,美籍華人學者齊錫生《劍拔弩張的盟友》一書出版,此書顛覆了此前史迪威完全正面的形象,并改變了人們對于中美同盟的歷史認知,在歷史學界引發了相當大的影響。去年9月,齊錫生的《從舞臺邊緣走向中央:美國在抗戰初期外交事業中的轉變(1937-1941)》由社會科學文獻出版社出版,此書主要研究中國抗戰初期與美國的外交關系,書中提出了幾個顛覆性的觀點。而且,這兩本書都揭示,美國對中國的援助非常吝嗇和冷血。《從舞臺邊緣走向中央》更進一步指出,美國的戰爭部官員有種族優越感。就兩書涉及的問題,筆者專訪了八十高齡的齊錫生先生。因訪談篇幅較長,分兩篇發表,此為上篇。

齊錫生,芝加哥大學博士,主修國際關系和政治學,1967~1992年任教于美國北卡羅來納大學,1992~2002年參與香港科技大學的建校工作并任歷史系主任,研究興趣包括中國近代以來的內政外交、國際關系理論和軍備戰略問題,《中國的軍閥政治》《劍拔弩張的盟友》等著作影響甚巨。年輕時業余愛好包括做木工、修房子、修汽車、爬山、射擊等,老來希望能夠學會彈鋼琴和說西班牙語,自稱目前仍在做學生。

真實的歷史需要中國學者自己去發現

齊先生,您的《劍拔弩張的盟友》和這本《從舞臺邊緣走向中央》我都仔細讀了。這兩本書顯示,抗戰期間,美國人和英國人對中國非常傲慢,充滿了偏見和居高臨下的優越感。我非常理解您這一代人可能有非常強烈的國族意識,我在之前的一些旅美學者的回憶錄里面看到,說他們在美國都受到不同程度的歧視,有的是明顯的,有的是隱形的。因為您這兩本書都是寫抗戰期間中美關系,我是有點擔憂,如果您也有類似不愉快的經歷,它會不會影響到您的歷史研究?

齊錫生:這是個很敏銳的問題,但是我很高興你提出來。去美國留學或者工作,或者打工的華人,有各式各類的體驗,在生活上、在職業上。我在美國待了30年,左鄰右舍的朋友們都會講起一番苦水,每次我們聽完之后,我們夫婦倆就會說,為什么我們那么幸運,這30年,我只遭遇過一件事,說你是中國人,因此有很特殊待遇,我們家人在那個年代的華人中間,是最幸運的一些少數派,沒有親身體驗過白人,或者是黑人,對我是中國人提出過批評。那一次是我在芝加哥做學生的時候,我們剛剛結婚,窮學生需要找房子租住,就打電話看廣告,我一聽就知道她是個波蘭女人,英文講得很不好。我就說,我聽說你房子很好,我想租住,她就問你是哪里人?我說我是中國人,她沒有惡言惡語,很客氣地說,說不定你會喜歡跟你自己同種族的人同住——這是我親身接觸,30年來唯一的一次一個非美國人(但是我相信這個波蘭人是白人),對我說,因為你是中國人,因此我要特殊地對待你。

我在芝加哥做學生5年,在北卡羅來納大學教書25年,在密歇根大學也做過訪問學者,無論是我的同學,還是所有的老師,我沒有一次遭遇過明的、暗的歧視。但是我知不知道這種事情?因為我是學社會科學的,當然知道。不但中國人,任何有色人種,在美國或明或暗都會受到很多不同的待遇。從大局來講,薩義德寫過《東方主義》,他講在美國最和平的,最開明的,最進步的人士,都有一個文化架子在那個地方,文化架子就是你屬于哪個顏色的人,他把你歸類在那里。他當面會對你好得不得了,他說我絕對沒有種族歧視,但是他在那個大架子里頭,就會用文化本位和種族本位來看待你,這就是我們下面要講的。

我的《劍拔弩張的盟友》這個書,或者我其他的書里頭,都希望把我自己沒有親身遭遇的寫出來。美國文化的大架子,看中國文化,看日本文化,它即使不在字里行間透露,它也有那么一個文化種族的優越感在那里。過去很多年來一直有一個風氣,美國人的書是這樣寫的,他是哈佛的教授,其他人就覺得那是大得不得了的。如果他是物理系的教授,或者化學系的教授我沒話說,但是我們講的是人文社會科學,這一個作者怎么自視,他的文化浸染、陶冶是怎么來的,他會自覺不自覺地把那種文化的氣息,把那個種族先入為主的很多觀念放在他的字里行間。所以你看看現在,黑人已經開始要求把某個人的名字拿掉,南方的歷史應該怎么寫,最后好像連某個大臣的名字都可能要改。那我就覺得,這很值得我們華人學者借鑒,重新去檢討別人這么多年寫過,在世界學壇很流行的一大串的書。在這中間,他的本位主義,他的優越感,是不是在他選材,在他做分析,在他的立論中,就已經出了偏差?如果我們華人的學者不說話,那么實際上整個論壇還是被別人主導。

我不贊成處處跟人家唱反調,而是說有太多太多的東西值得我們自己重新去檢討,包括中日戰爭,包括二次大戰怎么打,包括很多同我自己的研究其實一點關系都沒有的一些人文社會科學領域,選題材,用資料,到最后得出來的結論,即使到今天為止,我們都可以看到中美外交關系,經濟關系領域,這些不方便說的,或者說也說不具體的一些資料,一些角度,一些感觸,一些立場,透在字里行間,我覺得,這是我們自己該做的工作。

齊錫生:對,這是很難避免的。我們常常講到一個很奇怪的現象,就是洗腦這個事情,有的時候是跟我們皮膚的顏色有關系,有的是跟我們文化的大環境有關系。我們成長的階段,看美國的電影很時髦,美國的西部電影,白人跟紅番(印第安人)打仗,我們就會非常自然地看到西部的白人牛仔們殺紅番,我們會覺得是對的。如果一個紅番去殺白人,我們就說這是野蠻人去打文明人。這個念頭一直在我們心里。其實,我們小時候同白人沒關系,也同紅番沒關系,但光是看電影,你就不自覺被洗腦了。我為什么要講這個故事?就是因為我們活在某一種文化主宰的環境之下。

拉納·米特是印度人,他臉是有點黑黑的,所以我們不能夠很單純地說,因為他是巴基斯坦人,他是印度人,或者他是印尼人,因此他一定會是怎么樣。但是,我們從小長大看什么樣的書,會關系到我們觀念的形成。如果他或者別人的書透露著這一種我剛剛講過的感覺,我一點都不奇怪,為什么?在我個人身上也發生過。

當我1960年代到美國去念書的時候,我首次接觸到大量的,在圖書館信手就可以拿來的書。我當時最早看到的,就是我后來在《劍拔弩張的盟友》里面批評的那些書,包括美國陸軍部的官方的歷史。我當時都不在場,我說你看看這才是歷史,果然真正的歷史是這個樣子,而不是我們從小接觸到的。我自己也是一個曾經被感染、洗過腦的人,只是到后來,我在理智上覺得這個敘述漏洞百出,我才慢慢檢討。我多看一點資料,才發現事實面不見得是這個樣子。所以我一點都不奇怪,在西方文化里面受教育的人,即使膚色是另外一個顏色,他很可能還是會傳承西方主流派的一些想法。

一個最簡單的例子就是美國的黑人。在我們來講,美國的黑人是反對白人的,在講他們自己痛苦的時候,他覺得我們是受害者,白人是加害者,但是他們對阿富汗,對于伊拉克的想法,恐怕是跟美國的主流派是完全一致的。你會覺得奇怪,他們怎么會沒有自己的看法?因為他從小受的教育就是主流派告訴他這才是正確的歷史,你這么看事情就對了。所以,我們每個人在這方面都有我們個人的脆弱,一直要到某一天多看多聽,有了自覺之后,說好奇怪,我對我過去這么幾十年來的一些先入為主的觀念,還真正需要重新檢討一遍,才能夠看出來,原來歷史有它另外的一面。我覺得,這就是《東方主義》提醒我們的。當然他講的當然是他深受其痛的中東同近東那一塊,他對于日本同中國講得比較少一點。但是,他所批判的事情是彌漫在主流國家,充滿著自信,充滿著想當然耳的一種氣概寫出來的東西。因此我們不能怪他,因為他們也是從小到大受到這種熏陶,對于這段歷史有另外一些看法,那我們自己講出來。

所以,對你剛剛舉的特別的例子,我覺得并不是一個很奇怪的思想,但是主流派的人也會慢慢轉變。很多他們原來做的視為當然的事情,現在也不做了。現在我們看不到約翰·韋恩的電影了,因為美國的主流派也覺得,他一個人就殺掉了幾十萬紅番,然后黑白的問題在美國現在也能看得出來,美國白人也說,既然你們吵得那么厲害,而且言之成理,我們也要重新檢討一下我們自己。我相信,學術界重新回顧、評價自己的歷史,這個過程是不斷的。

齊錫生:當然困難。就是這一種想法把它放到今天的世界,我們都會看到,當印度那么多的人沒有飯吃的時候,饑餓的時候,巴基斯坦等國家這么困苦的時候,我們有錢的國家是無動于衷的。所以如果我們光是從道義上面來說,你看我們窮,你們有錢,分一點給我們吧。這在現在的國際體制下面是行不通的,因為我們現在這個世界,是一個所謂民族國家的結構,每個人就是關起門來管自己。所以特朗普在美國現在能夠吃香,是因為他要把美國再度變成世界上一個偉大的國家,你們不行活該倒霉。同樣的感情,可以回顧到我寫的這個書涉及的1940年代、1930年代,但是不只是限于這個,只要我們整個世界的結構不變,我們大家就是管自己。如果有余力,我看到我隔壁的人受苦,我幫他一點忙,那已經是非常睦鄰的做法。中國離西方那么遠,你希望法國、英國、美國來幫助,這要求過分。

二三十年代甚至甲午戰爭以后的中國,雖然在科技、效率上不行,但是這種要復仇,要爭氣的氣概,一直在推動我們的民族。也幸虧中國有足夠的民智,有一定的資源,也還有一群領袖們能夠組織,所以讓中國能夠堅持抗戰。所以我不怪英國、法國,不怪美國,這根本不干它們的事。在將近200個國家里頭,我們可以看到太多不公平的,叫人難過的情形。在這方面,中國已經做得相當了不起了。非洲被西方國家忽視了多久,現在我們中國開始給他們去造鐵路、造醫院、造學校,別的國家反而會眼紅,說你一定別有所圖,不是那么光明正大的,充滿著善良的來幫忙。到最后,我們走的路就是你將來想走的路。就是一定要侵占,要殖民,要讓我去稱老大,這是今天的國際結構。所以我不怪它們。從1895年之后,我們國家雖然在爭氣的過程中間又那么不爭氣,不能夠早一點把國家建立得非常強大。我們有道光中興,也有戊戌政變,但是雷聲大雨點小,對我們國家提升不是很重要,所以可以怪自己不要怪人家。

胡適促進了美國人對中國的認識,但沒有盡責

您在兩本書里面對蔣介石很同情,而且揭示他有很多非常優秀的品質。比如,您在本書強調,蔣介石抗日的決心特別堅定,即便面臨很多誘惑,他都說我一定要跟日本人打下去,要打到底,而且他的意志很堅強。但是我看到,有一個學者認為,您是被《蔣介石日記》和《宋子文日記》牽著走了,可能對胡適的評價不公正。他提出一個反證,如果胡適對外交水平那么差的話,為什么到后來40年代末,朝代鼎革之際,蔣介石和宋子文不約而同地說請胡適做外交部長?

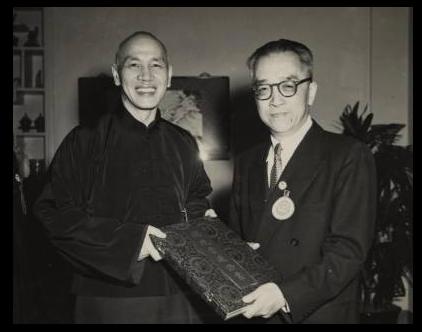

齊錫生:我從年輕的時候接觸這三個人,有可能十幾歲我就聽過他們名字,蔣介石當然更早了。胡適應該是到我念高中的時候,我才聽到他的名字。我在大學受完了教育,對胡適非常有好感,很佩服,而且我聽過他的演講,見過他的面,他的演講真是好,我對他萬分贊賞。然后他在文學上,對《紅樓夢》的考證,對《水經注》的考證,我都覺得這個學者出淤泥而不染,他又花那么多時間關心國家的事情,討論政治,但是他又不想當官,這對我們那個年紀的人來講是一個美德。我們從小長大就覺得,宋子文這個家伙一定是個搞錢的,宋家沒有一個好的,我都不需要去看《四大家族》這類書。我從小就不佩服蔣介石,因此在做學生的時候堅決拒絕加入國民黨。所以,當我到美國去的時候,我對他們三個人已經有基本的感情立場。但是當我栽進了史料里,我就發覺我原來的信念,或者是我感情的一些趨向慢慢在遭受打擊,覺得蔣介石這么一個壞人,他不可能講出這么一番愛國的話來,而且他不是裝模作樣的公開演講,而是在私下寫的日記中這么說。所以他就給我一個警惕,不要隨便去檢討一個人。

胡適對中國抗戰時候的外交有沒有貢獻?有非常大的貢獻。但是他的貢獻,作為大使館的一個文化參贊,或者是國民政府那個時候委派他作為親善大使是沒有問題的。他什么事都不干,就到大學里去演講200多場,那個功績是絕對不可忽略的。我批評他的是,作為中國駐美大使,你要去找錢,你要去找軍事、軍備,你要把人家拉來跟你拉幫結派,你要去爭取人家反對日本人。在這幾方面,胡適自己講得很明白,我第一次看他資料的時候都大吃一驚,作為一個大使,胡適說自己決不向美國爭取援款,我不管你們國內打仗的人還在用長矛,還在用大刀,但是我不去要槍炮。我當時很久不能夠平靜——這是大使嗎?但是胡適在美國各個大學里頭做的演講非常重要,所以我會覺得他是一個很好的文化參贊,或者是特派親善大使,但是他不要去趟大使那一個渾水,這是我對他的評價。

到今天為止,我會覺得胡適在做人上頭有他很平穩,溫良恭儉讓的一面。當然,我對他也有批評,但那不是我的專業,所以我不夠資格講話,我覺得我夠資格講話的只是看他在大使任內的作為,我會覺得他沒有做好他該做的事情。

我看過胡適的三種傳記。《從舞臺邊緣走向中央》第150頁說,胡適作為一個外交官軟弱無能。剛才您也講到了,美國一開始就認為中國的抗戰跟美國的核心利益無關,只是到后來,因為日本在中國和東南亞過度擴張,不顧西方國家的利益,然后日美之間也不斷出現關系裂痕,美國才逐漸改變對于中國抗戰的態度。從這個角度來說,胡適沒有為中國爭取到太多援助,應該說也有一定的合理性吧?

齊錫生:因為你爭取也爭取不到,就是白費功夫。如果美日之間的關系一直維持在1939年以前,日本打中國絲毫不影響美國的利益,美國可能根本不理中國,你別自作多情。但是世界的局勢在改變,1939年歐戰爆發,日本、德國就開始有一個全球的戰略觀,不是日本的東亞戰略觀了,日本跟德國人做外交買賣的時候,就一定要把自己的本錢提高,說你跟我聯盟,將來會對你好,因為我在亞洲舉足輕重。在那之前,胡適對蔣介石說苦撐待變,你別在美國身上下工夫了,得不到什么好處。但是一旦歐戰爆發,世界戰局可以互相影響了,反而是蔣介石在那里一大段一大段的分析,如果歐戰誰打贏了怎么樣,如果打輸了怎么樣,他在這上面做了很多的思考,而胡適給中國的外交報告中間很少著筆這方面的事情。我們說,胡適是有世界觀的,蔣介石只是想打內戰,結果蔣介石反而把歐戰對中國的影響比胡適看得更遠,或者想象力更豐富。

一旦歐戰爆發,下面的問題就是,日本跟德國許的是什么愿,日本跟德國之間討價還價是誰占上風。日本如果擺不平中國,汪精衛偽政權成立了之后仍然擺不平中國,不能讓中國變成一個不相干的因素,使日本有力量去對付蘇聯的話,那日本就會著急。

這個新的情況,使得胡適原來那一套做法在判斷上就錯了。在新的環境之下,如果胡適還是覺得美國人不在乎中國,我還是照我的方法行事,他就落后于時代了。這個時候,中國可能有人看到,現在美國人開始擔心了,不是擔心中國被日本打敗,而是擔心日本人進攻蘇聯。美國人關心世界的大局,他們要賣武器給英國,羅斯福已經在往前推進這些事,如果中國不抓住這個機會,那就是中國的缺失。在這種情況之下,胡適先入為主的那些觀念就過時了。

那么有趣的問題就來了,為什么日本要跑到東南亞去?我現在有一個想法,將來可能有機會會寫。其實中國把日本拖在中國這個不重要的戰局里面,讓日本急得不得了,搞了一個汪偽政權,希望把重慶政府邊緣化、矮化,但也不成功。日本本來是想在中國以戰養戰,拿中國的資源來支持這場戰爭,到現在日本的資源不足了,因為西南是礦產最豐富的地方,我們大平原上,江蘇是漁米之鄉,北方就是大豆、高粱、小麥,但日本造武器需要西部的資源,如果打不下四川、云南、貴州,就不能夠用中國這塊地方養中國這個戰場,德國看輕日本怎么辦?德國跟蘇聯之間的交戰那么膠著,如果有一天是德國把蘇聯打敗了,日本一點好處都沾不到。

所以在打蘇聯之前,日本一定要多抓石油、橡膠這些戰略武器,讓日本壯大。英國、美國、荷蘭三個國家的勢力在東南亞,但是日本在中國已經看不出出路了,它在泥沼里跳不出來,只好冒險。日本一冒這個險,美國一看,這下關我的事了,因為牽涉到美國的安全,所以美國才開始關注中國戰場。如果在這個時候,中國的政府更聰明一點,說美國國家安全怎么重要,說不定可以從美國那里得到更多的武器。

歷史研究一定要看動態,不要看靜態。我做研究常常會過界,我會覺得社會心理學、兩性關系、婦女平權,中國是一個太大的實驗室,能夠做出太多有貢獻的東西來。我們的社會科學不活潑,我們國家的學者開會永遠躲在后面,唱調子都是歐美那幾個,你看著能氣死。

齊先生,我注意到您在里面分析了胡適的個性和他的性格。其實我在讀胡適傳記和相關書籍的時候,一直有一個想法,胡適受到的教育,包括他的個性,使他面對激烈、緊張的人際關系的時候缺乏決裂性,最明顯的是,在雷震案中,他明明非常反對蔣介石,但就是不敢當面對面向蔣介石表示反對,也沒有面對面對蔣介石發脾氣。《從舞臺邊緣走向中央》也寫到一個情節,一個美國戰爭部的人對胡適頤指氣使地教訓他,但胡適也沒有發泄自己的不滿。美國人對宋子文大發脾氣的時候,胡適一聲不吭,沒有為宋子文辯護。這種缺乏決裂的性格,也是他爭取外援不力的原因嗎?

齊錫生:完全對。這是胡適研究者的功課,不是我的。我只是看到那個現象,胡適的個性是怎么來的,他從小的教養是什么,他念的是什么書,他的媽媽怎么教他,為什么他那么一個新式的人,到最后心甘情愿的跟江冬秀結婚,結了婚以后到美國搞三搞四,跟一些白種女人搞在一起。我覺得這個人還蠻大膽,居然泡洋妞,還跟他的表妹有私情,但都是悶聲不響,絕對不能把他的四平八穩的形象毀掉。

胡適是一個很復雜的人,我期望研究胡適的人跳開仰慕胡適的心情,然后把真正的胡適呈現在我們面前,我會覺得他是個非常有趣,讓我們感觸良多的半新半舊的一個人物。但這不是我的功課,這是那些一天到晚講胡適好還是壞的人該做的事,我只是在我那么一個小小的照相機的角度里頭看到他跟美國人打交道。

在抗戰全面爆發之前,胡適被稱為低調俱樂部的成員。他知道,中國跟日本的軍隊的裝備、戰斗力各個方面都差的特別遠,就打起來肯定是打不過。但是您在這個書里面又強調了一點,說胡適后來在美國不了解戰斗的殘酷性,所以沒有盡力爭取外援,這是不是有點矛盾?

齊錫生:不會,因為他在淞滬會戰之前是低調俱樂部成員,但是淞滬戰爭打得那么慘烈,然后他大概也看出來了,原來國民黨是把老本拿出來打,人民踴躍捐獻,面對死亡都不吭聲,就是埋頭苦干。他說那幾天之內,他就從一個和平者變成了一個主戰者,然后才同意到美國去做大使,他到美國就知道,國家的戰爭我要幫著打好。但他去了之后不去爭取借款和武器,那你去干什么?這是胡適的自相矛盾,而且我都不能想象,像胡適這么一個有學問的人,居然說,借款、武器不是我的事。他臉皮薄,受一點挫折就覺得臉上掛不住。

胡適做大使跟顧維鈞做大使是一個很有趣的對照:顧維鈞的法國大使館或者倫敦大使館熱鬧得不得了,他開的車子是勞斯萊斯,旁邊的踏板上雇了兩個白人站在外邊,他坐在里邊。他那時的太太是馬來西亞富商之女黃蕙蘭,大使館里一個禮拜開幾次酒會,熱鬧得不得了,胡適在大使館里頭沒干過這個事,他就喜歡跟兩個朋友到唐人街去點幾個小菜吃一頓。胡適不喜歡沒有文化人修養、市儈氣的東西。20世紀初,如果胡適沒有做過大使的這一段,他是一個在我們文化生活中間非常有趣的一個人,開風氣之先,然后又把外國好的學說引入中國來,做過北大文學院的院長,非常多彩多姿,很多地方可圈可點。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司