- +1

復(fù)旦通識·學(xué)術(shù)寫作系列|段懷清:文學(xué)論文的幾種常見形式

寫作在大學(xué)生活中具有根本性的意義。在研究型大學(xué)中,學(xué)術(shù)是大學(xué)生活的一種訓(xùn)練方式,而寫作則是學(xué)術(shù)的主要呈現(xiàn)方式,寫作能力是學(xué)生培養(yǎng)的重要環(huán)節(jié),應(yīng)貫穿于本科教育的全過程。

學(xué)術(shù)寫作,不是工具性寫作,不是創(chuàng)意寫作,也不是文學(xué)性寫作。它本質(zhì)上是思維能力的訓(xùn)練,注重縝密性、理性化、說服力和獨立學(xué)習(xí)的能力。

復(fù)旦大學(xué)通識教育中心于2019年推出學(xué)術(shù)寫作指導(dǎo)計劃,在這個學(xué)期組織了學(xué)術(shù)寫作系列講座,由來自不同專業(yè)的擅長學(xué)術(shù)寫作的教師,指導(dǎo)學(xué)生在寫作中如何形成問題意識,如何組織布局,如何分解問題以及如何考慮讀者。

2019年4月16日,復(fù)旦大學(xué)中國語言文學(xué)系教授,博士生導(dǎo)師,哈佛-燕京訪問學(xué)者段懷清的講座以“文學(xué)論文的幾種常見形式”為題。

段懷清,復(fù)旦大學(xué)中國語言文學(xué)系教授,博士生導(dǎo)師,哈佛-燕京訪問學(xué)者。主要研究中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、近現(xiàn)代文學(xué)關(guān)系以及比較文學(xué)。學(xué)術(shù)關(guān)注為:中國文學(xué)中的語言問題; 從晚清到五四;“西學(xué)東漸”與中國知識分子的轉(zhuǎn)型;中文基督教文學(xué);清末民初的留學(xué)運動與留學(xué)生文學(xué);江浙滬地域文化與晚清以來的都市通俗文學(xué);近現(xiàn)代上海文學(xué)等。

段懷清的講座涉及到文學(xué)閱讀及文學(xué)研究的方式,以及文學(xué)論文尤其是現(xiàn)代專業(yè)性、學(xué)科化文學(xué)研究論文的幾種常見形式及寫作實踐,且有意傳遞這樣一種或更多意圖,那就是形式本身并不能獨立自足地完成自我表達(dá)和意義建構(gòu),也就是說,當(dāng)代論文寫作者在熟悉并使用學(xué)術(shù)論文的書寫形式時,亦需要保持一定的自覺意識和距離感。形式本身并非是不辯自明的或自洽的。

一、引言

我今天要講的題目“文學(xué)論文的幾種常見形式”是一個命題作文,根據(jù)我個人的經(jīng)驗,這可能是一個比較難的話題。因為在我的學(xué)習(xí)和成長經(jīng)歷中,沒有老先生跟我講過文學(xué)論文應(yīng)該如何書寫,而我的經(jīng)驗則是多看別人的論文,看多了,也許就會熟能生巧。當(dāng)我拿到了開設(shè)學(xué)術(shù)寫作講座的“作業(yè)”之后,我又想試著去做一做如何講授寫文學(xué)論文這件事。因為第一,從個人角度出發(fā),也許能夠借助這個機會再去學(xué)習(xí),通過面對話題,進(jìn)行自我總結(jié),看一看自己這些年來在閱讀、研究和論文書寫的過程中,是否有一些有價值的體會或者發(fā)現(xiàn)。第二,我想和同學(xué)們交流一個觀點:形式當(dāng)然有它自身的意義和價值,但是任何形式都不足以自我說明。換言之,論文只不過是意義的表達(dá)過程當(dāng)中協(xié)助我們進(jìn)行意義建構(gòu)的一種工具或者手段。我始終認(rèn)為文學(xué)論文就是一種寫作形式,既然是一種形式,它就依然脫離不了工具的功用和色彩。所以我在今天的講座展開之前想先提醒同學(xué)們,在今天高等教育體制當(dāng)中,論文形式的教育和訓(xùn)練是必要的,但與此同時,形式的意義也是有限的。

文學(xué)論文的寫作,首先從閱讀——而非形式開始。什么是閱讀?耶魯大學(xué)著名學(xué)者哈羅德·布魯姆(Harold Bloom)在《西方正典:偉大作家與不朽作品·中文版序言》里,曾對此有這樣的定義:“閱讀在其深層意義上不是一種視覺經(jīng)驗。它是一種認(rèn)知和審美的經(jīng)驗,是建立在內(nèi)在聽覺和活力充沛的心靈之上的。” 這一要求提醒我們,真正的閱讀,源于內(nèi)在自我的建構(gòu)和培育。在這樣的閱讀下,讀者內(nèi)在的、長期被壓抑、被忽略、被阻礙的內(nèi)在的自我,才可能被激發(fā)出來。如此,閱讀經(jīng)典的過程也就是一個自我發(fā)現(xiàn)和解放的過程、一個內(nèi)在自我的完善過程。如果把這種“閱讀”擴大到不同的學(xué)科領(lǐng)域,那么一個學(xué)者的研究,也從這樣的“閱讀”開始。學(xué)術(shù)研究不僅是形式問題,更關(guān)乎自我——我們會在這樣的不斷“閱讀”中,尋找和建構(gòu)出一個學(xué)術(shù)自我。

二、文學(xué)論文的現(xiàn)代處境

接下來我簡單地描述一下,在我個人的理解和思考中,文學(xué)論文和文學(xué)閱讀的現(xiàn)代處境。

20世紀(jì)是西方文藝思潮大泛濫、大繁榮的世紀(jì)。在西方文學(xué)史和文藝?yán)碚撌飞希罅康乃枷雽W(xué)說在20世紀(jì)生成、傳播和被接受。但就我個人的觀察而言,我感覺到越來越困擾的一個現(xiàn)象是——在20世紀(jì)自然科學(xué)或社會科學(xué)的發(fā)展進(jìn)程中,它們帶給人文學(xué)術(shù)的到底是利多于弊,還是弊多于利,抑或兩者兼有?我想現(xiàn)在大概還沒有到蓋棺論定的時候,但是在我們具體的研究過程中,包括論文的書寫過程中,我們會面臨這樣的一個困擾:我們所要遵循的一些形式上的要求,是和文學(xué)一起與生俱來的嗎?還是后來隨著自然科學(xué)、社會科學(xué)的發(fā)展,強加給文學(xué)研究和文學(xué)論文的書寫的呢?

在這里我想跟大家提兩位20世紀(jì)西方文學(xué)批評家的思想,在自然科學(xué)和社會科學(xué)的方法論與體例格式不斷成為一個時代具有普遍意義的學(xué)術(shù)規(guī)范之時,他們依然倡導(dǎo)文學(xué)的特殊性——或者說所謂的“文學(xué)的例外”。這兩位學(xué)者是師生關(guān)系。一位是歐文·白壁德(Irving Babbitt),他是19世紀(jì)20年代美國哈佛大學(xué)比較文學(xué)教授,他的一些學(xué)術(shù)思想后來通過吳宓、梅光迪、梁實秋、林語堂這一批中國現(xiàn)代作家、現(xiàn)代文學(xué)批評家、現(xiàn)代學(xué)者傳入中國。另外一位是T.S.艾略特(Thomas Stearns Eliot),獲諾貝爾文學(xué)獎的詩人,當(dāng)年在哈佛大學(xué)念書的時候修過白璧德的課程,白璧德的思想對他有一定的影響。但是T.S.艾略特的思想應(yīng)該說遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破了歐文·白璧德思想中的保守性。

隨著現(xiàn)代學(xué)術(shù)體制的建立,在上述“真正的閱讀”之外,又有職業(yè)化的閱讀。它更多指向體制化的學(xué)術(shù)生產(chǎn)要求,閱讀的目的是生產(chǎn)一種可供檢視和評價的學(xué)術(shù)產(chǎn)品。如此,文學(xué)閱讀和文學(xué)研究的方式與其他學(xué)科趨同,其特殊性亦隨之被弱化了甚至消失了。面對這種情形,這對師生都表達(dá)過自己的憂慮和警惕,也實踐了另外的可能性。例如,艾略特個人極具思想與語言個性、保留了部分傳統(tǒng)性的言說方式,以及將文學(xué)批評擴展到了人生及社會層面的廣闊關(guān)懷,都不同于當(dāng)今一般學(xué)院論文的寫作,與社會和自然科學(xué)論文有比較明顯的差異。這樣一種風(fēng)格化的學(xué)術(shù)寫作實踐,或許可以為我們提供另外一種范式的啟發(fā)。

艾略特的寫作說明,科學(xué)研究的范式,并非是一蹴而就的、一成不變的。在中國現(xiàn)代學(xué)術(shù)范式的建立過程中,胡適和魯迅是兩個重要的人物。在《中國近代思想史上的胡適》中,余英時先生曾論述過胡適在中國現(xiàn)代思想史和學(xué)術(shù)史上的范式意義。這一借鑒西方學(xué)術(shù)規(guī)范而建立起來的現(xiàn)代學(xué)術(shù)范式,影響至今。另一方面,魯迅在《中國小說史略》中的寫作,又呈現(xiàn)出現(xiàn)代學(xué)術(shù)寫作的另一種可能性:它既不同于傳統(tǒng)學(xué)術(shù)書寫,又極大保留了寫作者的獨立性和自由性。

形式和規(guī)范的意義是有限的,它既不能取代“真正的閱讀”;本身也是歷史化的產(chǎn)物,不是唯一的。艾略特和魯迅的學(xué)術(shù)實踐,也提醒我們,文學(xué)區(qū)別于其他自然、社會科學(xué)的特殊性,同時也顯示出文學(xué)研究中實現(xiàn)這種特殊性的可能。

同學(xué)們在進(jìn)行學(xué)術(shù)研究,特別是學(xué)術(shù)表達(dá)的時候,一方面固然要去注意規(guī)范的體例格式和形式的要求,可同時也不要忽略了一點,即任何學(xué)術(shù)的前提都是一個學(xué)者的自我表達(dá)。任何形式、任何規(guī)范、任何體例格式都不應(yīng)該成為一個學(xué)者自由地表達(dá)自我的障礙和限制。否則,這樣一種體例、格式或形式就是有問題的。因此,“文學(xué)例外論”就是提醒我們,在一個學(xué)術(shù)生產(chǎn)和知識生產(chǎn)已經(jīng)日趨體制化、制度化的學(xué)術(shù)環(huán)境中,學(xué)術(shù)個體的自我表達(dá)仍然有價值,不論是在內(nèi)容還是形式上,都是如此。

三、文學(xué)的研究形式

接下來正式進(jìn)入到所謂的文學(xué)論文的幾種常見形式中。文學(xué)論文的形式一般跟文學(xué)研究的方式相關(guān),我們有什么樣的研究形式就會生產(chǎn)出什么樣的表達(dá)。有什么樣的表達(dá),就會有跟這樣的一種表達(dá)相適應(yīng)、相匹配的表達(dá)形式。所以我想跟同學(xué)們簡單地介紹一下,在20世紀(jì)的人文學(xué)術(shù),特別是文學(xué)研究中最常見的兩種研究方式。這兩種研究方式也是在西方文學(xué)理論界具有一定共識的學(xué)術(shù)觀點。

這兩種研究形式就是文學(xué)的外部研究和文學(xué)的內(nèi)部研究。這兩種觀點都見之于韋勒克和沃倫兩人合著的《文學(xué)理論》一書中。文學(xué)的外部研究主要指的是什么呢?引申到我開設(shè)的“中國現(xiàn)代文學(xué)名著選講”的課程論文中,大多數(shù)同學(xué)提交的論文都是和文學(xué)的外部研究相關(guān)。比如研究巴金的《家》的時代背景,包括研究《家》里面的家庭制度或社會結(jié)構(gòu),《家》里面的青年問題,家庭問題等等。所有這樣的一些研究的視角、研究的方法,如果用我們文學(xué)領(lǐng)域里面比較規(guī)范的表述來看,就是文學(xué)的外部研究。文學(xué)的外部研究和內(nèi)部研究本身沒有孰優(yōu)孰劣,孰是孰非的問題,只是不同的方式。

文學(xué)的外部研究領(lǐng)域及方式,最常見的大概有這樣幾種:

文學(xué)和傳記。文學(xué)傳記是什么呢?例如,胡適對《紅樓夢》的研究里有一個非常重要的學(xué)術(shù)觀點,就是認(rèn)為《紅樓夢》是作者曹雪芹的自傳。這個研究的方式,就是我們所說的文學(xué)外部研究的最常見的一種方式,即把文學(xué)作品,比如一部小說,包括一些詩歌作品,看成是一個詩人、一個小說家個人的成長、思想、情感的生平經(jīng)歷。

文學(xué)和心理學(xué)。同學(xué)們在討論張愛玲的小說《金鎖記》的時候,很多同學(xué)會基于現(xiàn)代心理學(xué)和精神分析學(xué)的一些成果,來對文本、作品當(dāng)中的人物行為心理、行為動機進(jìn)行解讀。這在文學(xué)和社會的研究方式中同樣非常常見。比如我們讀丁玲的《莎菲女士的日記》的時候,我們會把莎菲的個人心理和這個時代的青年女學(xué)生具有的一定普遍性的心理結(jié)合在一起去考察。

文學(xué)和思想。這種研究方式非常普遍,如果同學(xué)們熟悉1949年以來一直到80年代這30年左右的時間里中國大多數(shù)文學(xué)研究的論文,你會發(fā)現(xiàn)它們基本上有一個比較相近的體例格式,這種體例格式都是以一種特定的立場觀點和方法來進(jìn)行研究。

文學(xué)和其他藝術(shù)。同學(xué)們寫作論文的時候,也有研究到文學(xué)和聲音關(guān)系的。特別是做詩歌研究的,會從聲音的角度去做研究。其他的藝術(shù),比如繪畫、書法等等,都可以和文學(xué)相結(jié)合。

文學(xué)的外部研究的一個基本原則就是借鑒實證主義的研究方法。這正是在19世紀(jì)和20世紀(jì)西方自然科學(xué)發(fā)展的進(jìn)程中,帶給學(xué)術(shù)研究的一種公共產(chǎn)品。它不僅應(yīng)用于自然科學(xué)領(lǐng)域,而且滲透到社會科學(xué),甚至于人文學(xué)術(shù),包括文學(xué)研究領(lǐng)域。我們在寫論文的過程中,找到了若干條理由,這些都是因,然后得出的果就是那樣的結(jié)論。一部充滿了不確定性的文學(xué)作品,被用這樣的一種確定的因果關(guān)系的研究模式和文學(xué)的表達(dá)形式表達(dá)出來。這樣一種研究,一直到現(xiàn)在,其中有一些依然是有活力的。

關(guān)于文學(xué)的內(nèi)部研究我們稍作展開,這也是韋勒克和沃倫在他們的《文學(xué)理論》一書里比較推崇的。在他們看來真正有意義、有價值的文學(xué)研究,就是所謂的文學(xué)的內(nèi)部研究。換言之就是把文本看成是一個自足的存在,所有真正意義上的文學(xué)研究就應(yīng)該圍繞這個文本來一點一點地剖析和展開。

那么在展開的語境里,有哪些研究方法呢?比如文學(xué)文本中通過想象虛構(gòu)而創(chuàng)造出來的世界,那個世界不是我們這個世界,而是我們在讀現(xiàn)實主義文學(xué)作品、自然主義文學(xué)作品的時候,作家復(fù)制的、摹寫的一個對現(xiàn)實世界、真實世界、外部世界的一種直接的復(fù)寫的世界。可是在強調(diào)文學(xué)的內(nèi)部研究的理論家們看來,真正有意義、有價值的文學(xué),富有創(chuàng)造性的文學(xué),不是對外部世界、真實世界的一個簡單的復(fù)制和摹寫,而恰恰相反,是通過想象和虛構(gòu)而創(chuàng)造出來的一個新世界,這個世界叫做the other world,是“另外一個世界”。一個作家的創(chuàng)造性,很大程度上體現(xiàn)在他所想象和虛構(gòu)出來的世界是怎樣的一個豐富的世界。

四、文學(xué)論文的常見形式

接下來講一講在文學(xué)研究的領(lǐng)域里常見的三種論文寫作的形式。

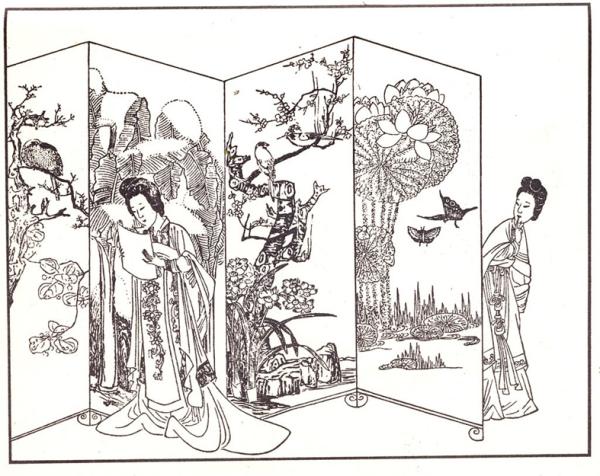

第一種,最常見的就是考證類的論文及其延伸,或者說及其變體。所謂考證型的論文,就是比如一個故事的原型、流變是什么樣的,這在中國古代文學(xué)研究當(dāng)中非常常見。比如《水滸傳》中梁山故事的原型、流變等等,然后在不同的時代圍繞這一故事,又延伸出來什么樣的不同的文學(xué)文本。這就是非常常見的一種考證型的研究形式以及論文形式。還有比如人物考或者人物研究,比如《鶯鶯傳》里張生的原型考,有研究者從作家和傳記的研究角度生成了一些研究成果,認(rèn)為《鶯鶯傳》這個作品就是元稹的自傳。再比如從《鶯鶯傳》的研究里,我們也可以延伸出中國文學(xué)中始亂終棄的話題。循著這樣的一種敘述模式的研究,我們也可以生成出一些帶有一定的考證性質(zhì)和色彩的這一類型的論文。

第二種,文本解讀類論文及其延伸,或者說及其變體。我覺得這是同學(xué)們在寫論文的過程中特別值得注意的,或者說特別值得大家去用功的形式。這也是在前面提到過的循著文學(xué)的內(nèi)部研究所衍生出來的一些文學(xué)論文的表達(dá)形式。在這里我列了兩組魯迅的作品,左邊的一組《孔乙己》、《藥》、《明天》、《阿Q正傳》、《白光》、《祝福》和右邊的一組《狂人日記》、《孤獨者》、《在酒樓上》、《墓碣文》和《過客》。

我們注意到左邊的這一組作品,主人公基本上都是一些不自覺的小人物。這些不自覺的小人物,他們有一個比較相同的命運,都是被時代淹沒了,淹沒最后不一定就是死亡,但是我們可以想象他們的命運結(jié)局。但右邊的這組作品是另外一種類型,它們中的人物跟左邊這一組作品人物的生活時代,大體上相同,但是他們的道路卻不同。如果說前面都是一些不自覺的小人物的話,那么右面的這樣一些人,雖然也可以說是小人物,但是他們是自覺過或者說清醒過的,但是繞了一圈之后,還是回到了原點,人生只不過是這樣的一種形態(tài)。面對這樣的一種形態(tài),努力的意義或者抗?fàn)幍囊饬x又何在?這是魯迅在右邊這一組作品當(dāng)中提出的和左面這一組作品不同的思考。對這兩組作品的解讀,我覺得我們就必須深入到文本當(dāng)中,而不僅僅只是徘徊在、周旋在文本之外。

在上述左面的一組文本中,小人物、病、藥以及死亡等意象很常見,他們共同建構(gòu)出來魯迅小說文本中的世界。這是魯迅小說當(dāng)中那個世界,我們回應(yīng)前面提到的,就是韋勒克和沃倫提到的內(nèi)部研究里面,一個作家真正意義上的有意義、有價值的創(chuàng)造,在于他們虛構(gòu)和想象創(chuàng)造出來那個世界。一個由小人物、疾病、藥以及死亡所生成的想象、虛構(gòu)出來的世界,但這個世界又是如此的鮮活和真實。特別是當(dāng)小說文本的敘述逐步展開之后,對于這些意象和隱喻的考察分析,也就是對魯迅小說的意象世界獨特的話語系統(tǒng)以及文學(xué)性所展開的研究、闡述。具體而言,在《藥》、《明天》當(dāng)中直接描寫了“病”與“藥”,在《孔乙己》、《阿Q正傳》以及《祝福》中寫到了瀕臨死亡及行刑,在《白光》以及《祝福》中還描寫了“瘋狂”。想象一下魯迅的小說中的人物們所生存的那個世界——那是怎樣的一個世界!魯迅的小說,不僅“發(fā)現(xiàn)”并描寫了一大批小地方的小人物,而且還通過描寫這些小人物被生活所淹沒的存在,揭示出某些在現(xiàn)實生活中往往會被生活表象所暫時遮掩的驚人真實。

為什么魯迅小說中會讓孔乙己、阿Q、祥林嫂等一大批小人物“出場”?他們的出場亮相,對于中國現(xiàn)代小說和現(xiàn)代文學(xué)來說意味著什么?由他們所生成的一個“世界”又是怎樣的一個世界?這一“世界”對于由“帝王將王、才子佳人”所占據(jù)的另一個“世界”的文學(xué)想象與敘述來說,又構(gòu)成了怎樣的反差與挑戰(zhàn)?在《藥》、《明天》、《白光》與《祝福》之間,又存在著怎樣的一個富有隱喻象征的意義鏈環(huán)?我想循著這樣一些問題進(jìn)行追問,也許可以找到我們進(jìn)入到對于這樣一組文本閱讀的一個入口,或者說鑰匙。

與上述追問相關(guān),魯迅的小說文本中常常直接描寫死亡或者隱喻了文本中的人物的死亡結(jié)局。“死亡”無論是作為一種題材、一種人物無法擺脫逃避的現(xiàn)實命運亦或一種主題,在魯迅的小說審美中具有特殊的意義與哲學(xué)啟示。與此相關(guān),魯迅小說中直接或間接存在著的“救命”與“救人”隱喻,亦由此而得以落實,而不是一種蒼白虛弱的空洞象征。而與上述一組小說形成某種對應(yīng)及對話關(guān)系的,是魯迅下面一組文本:《狂人日記》、《孤獨者》、《在酒樓上》、《墓碣文》和《過客》。

與第一組文本不同的是,這一組文本中的“人物”,或多或少帶有一些覺醒者、探索者、先行者甚至于犧牲者的色彩,也因此,他們的“命運”,或由他們的存在所揭示出來的那一個“世界”,與第一組小說文本許許多多的小人物們所組成的“世界”之間,存在著或生成出怎樣的關(guān)系,這也是閱讀解析魯迅小說寫作的值得思考探索的一個領(lǐng)域。在《狂人日記》這一組文本中,更多涉及到的,并不是可預(yù)見或尚未及的“死亡”命題,而是生存的意義、尋找意義以及重回原點的徒勞空虛及無意義。由此亦揭示出魯迅的小說及散文詩中對于生命、存在、意義等深刻的體驗、敏銳的洞察與深入的思考。更關(guān)鍵的是,魯迅的敘述文本,并非是一種哲學(xué)式的思想文本,而是藝術(shù)地解決了思想如何融合轉(zhuǎn)換成為一種具體的生活、生命體驗與感覺,并通過一種想象、虛構(gòu)的方式創(chuàng)造出文本世界的過程。

需要注意的是,我們閱讀文學(xué)作品,特別是魯迅的小說作品,其中的思想性、哲理性再強,也不是一個純粹意義上的哲理文本,也不是純粹意義上的思想文本,而是一個通過文學(xué)形象,通過虛構(gòu)和想象,通過文學(xué)語言建構(gòu)出來的文學(xué)文本。因此同學(xué)們在討論魯迅的文學(xué)作品中的哲理性、思想性的時候,一定要處理好感覺的生成機制。一個作家都是通過生活經(jīng)驗,一點點生成我們后來所閱讀到的文學(xué)文本的。一個作家的生活體驗與后來所讀到的文本中的哲理性和思想性之間,其實是有很遠(yuǎn)的距離的。我們對一個文學(xué)文本的哲理性、文學(xué)性的研究,不是簡單地發(fā)現(xiàn)和指出一個文學(xué)文本的哲理性和思想性,而是要在討論一個文學(xué)文本的思想性和哲理性的過程當(dāng)中去發(fā)現(xiàn)、去描述,甚至去分析和討論思想性是如何通過那些鮮活的意象來完成的,是如何通過一些具體體驗,如何通過一些細(xì)節(jié)性的描寫,如何通過我們所說的矛盾性的、戲劇性的故事沖突來完成的。換言之,一個具體的文學(xué)文本,我再一次提醒,不是一個純粹的哲理性的思想文本,這是同學(xué)們一定要注意的。對于上述兩組文本的分析研究以及所形成的論文形式,其實就是對魯迅文本的意義世界和文學(xué)世界所進(jìn)行的內(nèi)部解讀與闡釋。

第三種,理論+文本類論文及其延伸。也就是找到一種文學(xué)理論,然后從這個文學(xué)理論入手,以文學(xué)理論作為背景或者說工具,來對具體的文本進(jìn)行解讀分析。

這樣的論文寫作方式,今天依然很常見。這種論文的寫作形式里有寫得非常好的,但是寫得好的那種論文,一定是論文的寫作者,把他所借用的那一套理論話語真正意義上吃透了,真正意義上化解了。寫作的過程,是一個化解一套理論話語的過程和結(jié)果,而不是生吞活剝式地拿一個理論話語,就像是舉著一把明晃晃的大刀,非常粗暴地來對一個文學(xué)文本進(jìn)行基于理論背景的肢解。所以大家注意我在理論和文本中間用了一個加號,我之所以要用這個加號,就是提醒同學(xué)們用加號的這種類型的論文寫作是比較差的,最好不是加號,而是像我們的太極圖。我們的太極圖中間有一條線,那一條線是什么?那是一個動態(tài)的、轉(zhuǎn)換的一條線,能夠把理論和具體的文學(xué)文本的分析討論、自我表達(dá)和書寫融合在一起。這樣一種以理論為基礎(chǔ),以理論為背景的論文的書寫,應(yīng)該依然是有意義和價值的。20世紀(jì)之前的文學(xué)論文的書寫,會借助于比如古典主義的一般原理,借助于啟蒙主義一般思想,包括浪漫主義、現(xiàn)實主義、批判現(xiàn)實主義的一些原則,對文學(xué)作品進(jìn)行研究、評價和書寫。進(jìn)入到20世紀(jì)之后,我們現(xiàn)在可以借用的還有更多理論。以這樣一些理論話語作為一種研究的范式、背景或依托,來進(jìn)行文本的閱讀或者說文本的解析,包括論文的書寫,也是頗為常見的。關(guān)鍵是,在書寫論文的過程當(dāng)中不要把理論和文本的閱讀研究中間用加號的形式,最好是用這個太極圖中間動態(tài)變化線的形式表達(dá)出來。

我上面所提到的這三種文學(xué)論文的寫作形式是比較常見的,當(dāng)然還有一些其他的形式,是我前面所提到的三種形式的延伸。此外,還有混合類的論文,它里面既包含考證,也有文本解讀,還有理論的引入和展開。這樣的論文更加常見,事實上,文學(xué)研究論文往往不會單獨使用某一種方法,而需要將史料、文本闡釋、理論運用結(jié)合起來,研究相關(guān)問題。

通過上述的范式,我們可以了解到一般文學(xué)論文的寫作思路和研究方法。但是,我要再次強調(diào),有價值的文學(xué)論文,并非先從形式出發(fā),而要從問題本身出發(fā),再擇取相應(yīng)的研究視角和手段;在符合學(xué)術(shù)規(guī)范的同時,又不失思想個性。在學(xué)習(xí)和進(jìn)入范式的時候,還是想請同學(xué)們記得開頭的提醒:形式的意義是有限的。

(本文圖片由復(fù)旦大學(xué)通識教育中心提供。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司