- +1

贛州城人為什么說柳州話?

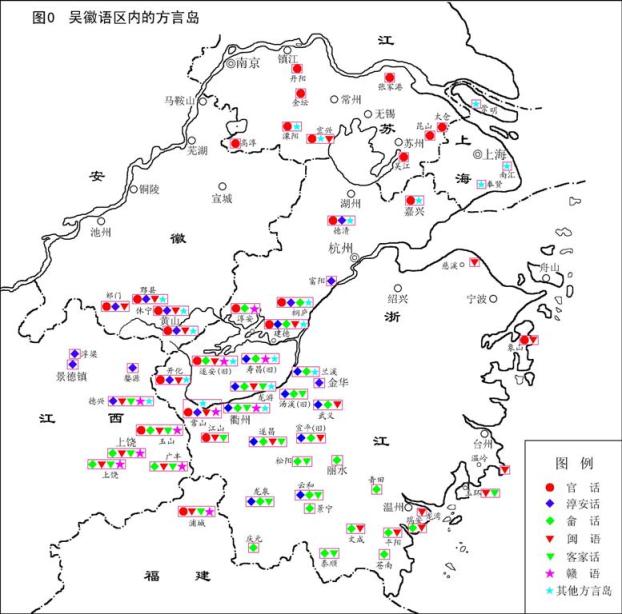

在明代,有這樣一支軍隊:他們雖然世代駐守在地方,但所操的方言卻遠在千里之外,被后人統稱為軍話。軍話是由歷史上的駐軍或軍屯而形成的特殊的漢語方言,主要散布于閩、浙、粵、瓊、桂等省。明朝政府把大量官兵派往國家邊陲、海防前線或重要地點駐防,因而在駐扎地成家立業,繁衍生息,久而久之成為駐守移民。由于衛所軍人具有特殊的社會身份,很容易在當地形成孤島型的小社會,方言島也隨之產生。

明代衛所軍籍制——方言島的源頭

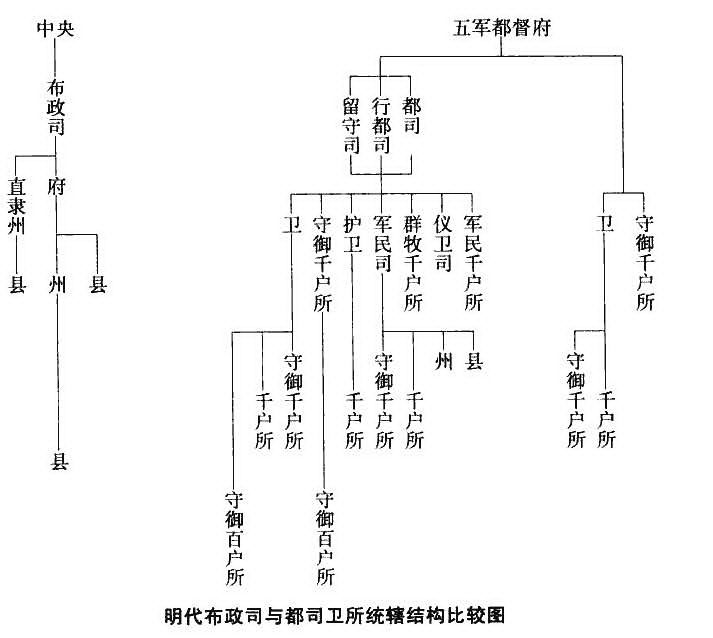

明代的衛所兵制,乃是吸取中國歷代屯田經驗,參照北朝府兵制創建,一種“寓兵于農”,守屯結合的建軍制度。明太祖夸口說:“吾養兵百萬,不費百姓一粒米。”衛所制的這一特點,是與明初特定的歷史條件相適應的。多年戰亂,使明初出現了大量荒閑土地,政府得以進行土地的再分配,把大量土地直接劃歸衛所管轄,軍屯有充分的保證。都司衛所制度還擁有所有一套完整的管理體系,作為一種與駐扎地域緊密結合的軍事組織形式,是軍事制度與地方行政管理制度在地理上相結合的產物,從而出現了特殊的戶籍——軍籍。

明朝衛所軍士別立戶籍,稱軍籍。軍籍和民籍的區分是極為嚴格的。軍籍屬于都督府,民籍屬于戶部。衛所軍士不受普通行政官吏的管轄,在身份、法律和經濟地位上都與民不同,軍和民截然分開。民戶有一丁被垛為軍,他的一家便永遠充軍,住在被指定的衛所。在衛軍士除本身為正軍外,其子弟稱為余丁或軍余,將校的子弟稱為舍人。壯丁死亡或老病,便由次丁或余丁替代。如果衛所軍士一家已全部死亡,那就必須到原籍勾取族人頂丁。而軍籍不單單指男丁,也有家屬。世守一地、家屬同守與寓兵于農是衛所制與駐地聯系緊密的三大主要因素。絕大多數衛所的駐地從設置伊始便固定了下來。都司衛所不僅統轄軍士和軍余,還要管理數目更為巨大的家屬群。從最初設立衛所,軍士便是攜帶家屬同赴守地的。以云南都司廣南衛為例,該衛初設于洪武二十八年,發展到正統七年時已達“男婦六萬余口”,成為一個龐大的社會群體。

軍籍制度在洪武二十一年(1388年)黃冊編造之后更加以確立。為了使衛所軍有穩定的數額,朝廷開始編造軍籍黃冊,并規定同賦役黃冊一樣,每十年編訂一次,以防軍民戶籍的紊亂。軍籍世襲,民戶一經簽派為兵,幾乎不能脫籍。這樣,衛所城內往往形成了與周圍居民迥異的軍戶群體,其特殊性決定了民戶不敢與軍戶往來,軍戶亦少與民戶接觸,軍、民既不雜處,亦少通婚。他們分屬于不同的軍政系統管理,衛所城分割地域空間,這兩種群體被安置在同一地域的不同空間內,保證了軍戶帶來的方言只在軍戶后代中流傳,形成了方言島。

這種特殊的戶籍制度帶來了極大的弊端,由于軍人生活困苦,社會地位低落,逃兵甚多,嘉靖八年,桂萼公布天下兵籍,僅有兵士九十七萬。此外,世兵制還造成軍戶與地方不通婚姻、與地方不通方言,使他們與地方產生心理隔閡,沒有保家衛國的動力。彼時,邊患日趨嚴重,朝庭急需兵力,不得不改采募兵制。龍山之戰是戚繼光來浙后的第一場戰斗,它暴露出原衛所守軍軍心渙散、戰斗力低下的弊端,使戚繼光下決心重整軍備,也為后來招募義烏兵組建戚家軍埋下了伏筆。

明初形成的方言島——慈溪觀海衛“燕話”

地形復雜、交通不便、經濟文化落后、區內方言懸殊的地區是適于方言島生存的土壤。浙江西部和南部山區也因此形成了大量的方言島。而慈溪市觀海衛處于交通便捷的寧紹平原,鎮區西北角卻產生了不同于周圍的方言“燕話”。這個奇特現象便是明代建立的觀海衛所造成的。

明洪武十九年,因“寧波三面際海,北面尤孤懸海濱”之故,奏請在慈溪縣北部建衛,隸屬于浙江都司。次年,信國公湯和親自督率,在此筑城鑿池,并因“海之大觀在衛”為由,命名為觀海衛。衛下轄龍山一所。龍山之戰便是觀海衛防區內。《明朝那些事兒》有一錯誤,龍山在民政上不屬于慈溪縣,而是屬當時的定海縣(今鎮海)。明朝軍事建制和政區不重合是常有的現象。

置衛之初,駐軍來自鄰縣余姚。余姚同慈溪太近,很多士兵常私自逃回家。朝廷便不得不采取措施解決此為難題。嘉靖《寧波府志》記載“洪武二十年,信國公湯和度兩寨間建城池,置觀海衛,兌調福寧衛旗軍戍守。”又按《觀海衛志》“初以余姚居民戍守其地,縣去衛不遠,戍者多私歸。廷命江夏侯(周德興)更調福建福寧衛(在今福建霞浦)旗軍戍之。”明代寧波府境內有3個衛,分別是寧波衛(位于府城,即今海曙城區)、定海衛(位于定海縣城,即今鎮海城區)和觀海衛。前兩者由于建城久遠,軍戶來之前城里就有大量原住民,因而無法形成方言島;而觀海衛則不同,完全是新建的城池,城內居民都是移民,便導致了方言島的產生。“燕話”就是來源于觀海衛建衛時,來自福寧衛的軍人移民;當地人傳言由戚繼光帶來,并非史實。龍山之戰中,戚繼光所帶領的觀海衛及其下屬的龍山所守軍,應該便是操此方言。

“燕話”之名的確切來源及含義至今未明。有語言學學者專門對“燕話”進行了調查和研究,在觀城吳語里,“燕”與“暗”是同音的,因而這個閩語方言島的方言便有了“燕話”這一名稱。移民后代中,六十歲以上的老人會說燕話的較多,主要居住在衛城西北。南門多已不用燕話。中青年會不會講主要與家長會不會講相關。不過,會講“燕話”的中青年有的也講得不很純正了。而他們的孫輩大多只會說幾個常用的詞匯。有的家庭兒子、女兒會講,但媳婦如果是從十里以外娶來的,就不會講。雙語現象在城里是很普遍的,除了不出門的老太太以外,當時的情況是街面上使用吳語,除了老年人相遇寒暄外,燕話只是在家庭內部使用。總而言之,觀城話是在全鎮及附近地區通用的方言,燕話的使用范圍則限于部分家庭或部分居民。顯然,在觀海衛鎮,觀城話是優勢方言,而燕話是劣勢方言。如今,觀海衛一帶會講燕話的只有寥寥幾百人,更是加深了它的神秘感,民間還發明了各類傳言。如虞洽卿在舊上海證券交易市場用把燕話作為交易時使用的暗語;抗戰時期,三五支隊用燕話情報傳遞等等。

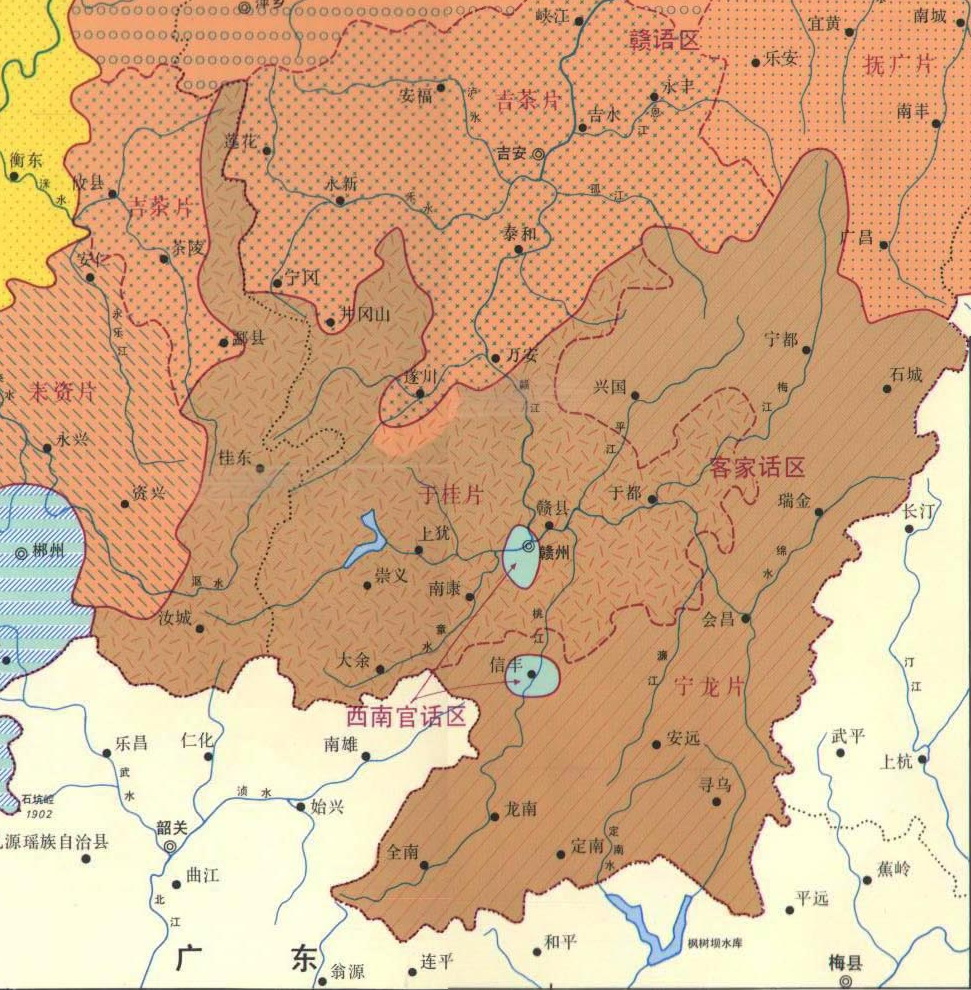

明中葉形成的方言島——贛州西南官話

與大部分明初形成的“燕話”等方言島相比,贛州西南官話則是另外一種情形,很可能是一個漸進的過程。江西南部的贛州市,是客家民系的發祥地和主要聚居地,在這里的700多萬客家人使用的是中國八大方言之一的客家話。令人詫異的是,贛州城內卻是通行千里之外的西南官話桂柳片,成為贛南客家大本營中的一塊方言島。

西南官話通行區域為章貢區老城區和信豐縣城,使用人口約有30萬。

為何在客家人的大本營,客家話占統治地位的區域,在相隔不遠的贛州城區以及信豐縣城存在著兩個西南官話的方言島,這可能和軍戶移民“填水成島”有關。元明更迭時期,戰亂波及到贛南地區,社會動蕩之下,人口銳減,四去其三。而在明代中期,明朝廷日益腐敗衰微,贛南地區匪患非常嚴重,社會、經濟蕭條,更是導致這一地區人口流失嚴重。而作為贛南地區中心的贛州城,以及信豐縣城嘉定鎮,同樣也是如此。人口大大減少帶來的后果,便是使用本土語言的人數的減少,這就為一種新的語言的入駐提供了可趁之機。

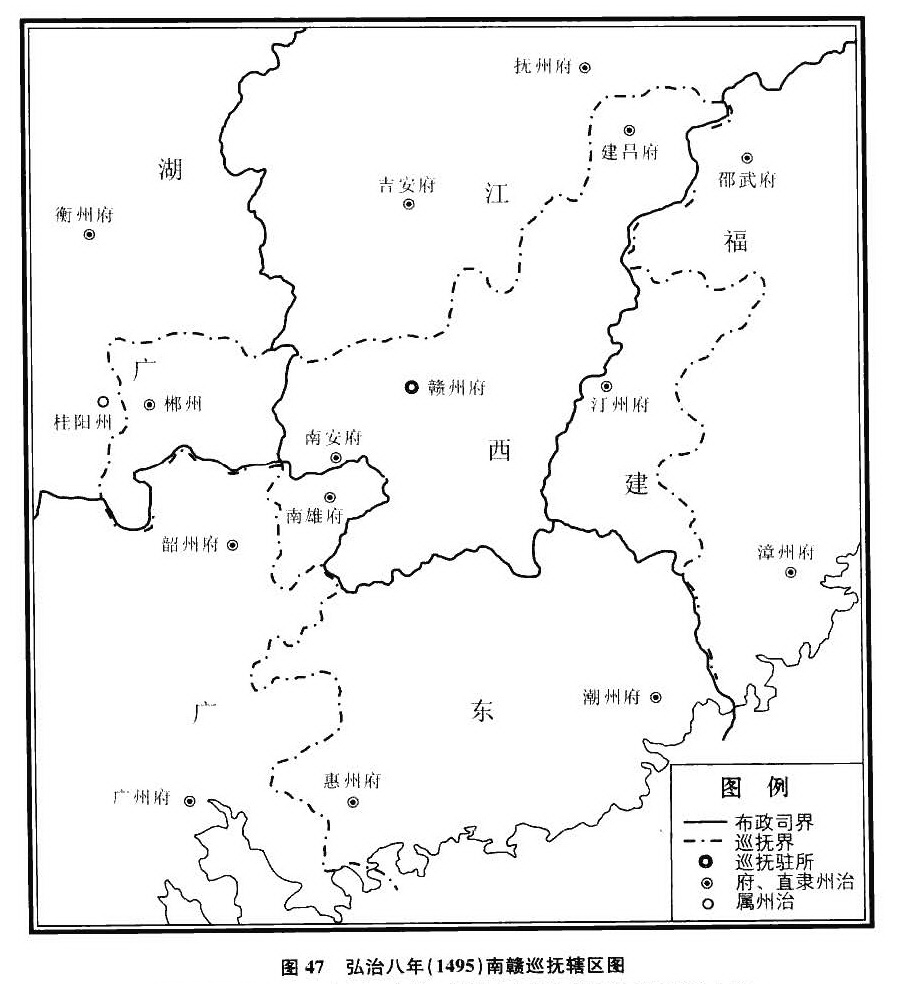

正德年間,贛州衛所也開始廢弛,戰斗力低下。據《贛州府志》記載:“武宗正德三年二月,贛州大帽山賊何積欽等寇起,官軍屢年不能克。左都御史陳金以屬郡兵不足用,奏調廣西狼兵督副使王秩等擊之。”明朝在贛南設有一衛,下設信豐和會昌兩個千戶所,其駐地分別在贛州府治贛州城以及信豐、會昌兩縣的縣城。據《府志》記載:“江西凡三衛,而贛州居其一。衛所之制,五千六百人為一衛,一千二百二十八人。”由此可見,贛州的衛所規模并不小,而如此大的規模所帶來的便是大量的狼兵。由于衛所軍士基本都是外地抽調,可以想見這些以當兵為職業的柳州狼兵們進入贛南之后,不斷地充入當地的衛所軍籍,或從家鄉遷來家屬,或在當地娶妻繁衍,就地屯墾,衛戍地方。即使妻子是當地人,因舊社會男子在家庭擁有絕對地位,他所持有的柳州官話自然同化了女方原持有的當地客家話。

方言島形成還可能與王陽明有關。正德年間,正是大儒王陽明巡撫南贛之際,贛州成了他推行心學的試驗場。王陽明心學的精髓是“致良知”,它講究心中有則有,心中無則無,所以當時的他提出“山中賊易破,心中賊難破”之觀念。在軍事平亂的同時,在城內采取“十戶聯保”保甲制,強行推西南官話等手段肅清奸細,讓百姓知道當盜賊、不服從朝廷沒好下場,以達到他的從心中不愿做盜賊的目的。而信豐所也仿王陽明在贛州城的做法,強制推行西南官話,以致信豐縣城也出現了與贛州城類似的方言島現象。

會昌縣城沒有形成方言島,因清初毀城有關,“順治五年,金聲桓、王得仁逆命,城罹兵燹”。這種情況下,原先城里的居民不是被殺了,便是逃散了,明代軍話也隨之消失。順治七年,新任知縣王公洵赴任后,重建縣城并召喚本地的鄉民入城。這就是會昌因軍事之所而有過的西南官話最終卻消失了的根本原因。

除了上述兩個知名度較大的衛所軍話方言島外,還有安徽祁門軍話、浙江象山爵溪“所里話”、浙江蒼南金鄉話、福建武平中山鎮的“軍家話”、廣東深圳大鵬話、廣東電白“舊時正話”等方言島。由于衛所軍戶,明代就已經開始逃亡;清朝又廢除衛所,方言保留至今已屬不易。上世紀九十年代以來,各地軍話基本已處于瀕危的狀態之中,使用人口大部分在2萬以下,許多地區的軍話已淪為家庭用語。在經濟飛速發展的今天,處于弱勢地位的小方言會逐漸磨損自身的特點,向強勢方言趨同,或者干脆放棄自身的方言,轉而使用強勢方言。曹志耘認為:“在一般情況下,方言島都屬于弱勢方言,只要假以時日,它們的消沒于強勢方言之中,應該是不可避免的事情。”所幸的是,軍話作為典型的瀕危漢語方言,有關部門已經開始對其進行搶救性的調查和研究。

參考資料:

游汝杰、徐波: 《浙江慈溪的一個閩語方言島——燕話》,《語言研究》1998年第2期

曹志耘:《論方言島的形成和消亡——以吳徽語區為例》,《語言研究》2005年第4期

黃曉東:《漢語軍話概述》,《語言教學與研究》2007年第3期

劉蕾:《城里城外話不同——論贛州地區西南官話方言島的形成》,《時代文學(下半月)》2012年10月

鐘永超:《贛南官話語音及其系屬考察》,南昌大學,2013年5月

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司