- +1

李可:在肖像輪廓中尋找家庭個性與共性的連接點

李可,藝術碩士,1991年生于山東德州,畢業于山東藝術學院。

參展經歷:國家藝術基金年度資助項目“紀實影像創作人才培養”,2018;第17屆東江國際攝影節,韓國,2018;第七屆鯤鵬青年攝影,三等獎,2018;第三屆寧波國際攝影節,2018;山東省首屆藝術攝影展商業類,佳作獎,2018:;入選藝彩新鋒——山東美術新人新作展,山東省美術館展覽,2016;第16屆中國平遙國際攝影大展,2016;第六屆大理國際影會邀請展,2015;麗水攝影節“1㎡攝影個展”,2015 ;山東省第十一屆攝影藝術作品展藝術類,銀獎,2014 ;第14屆中國平遙國際攝影大展,2014 ;第13屆中國平遙國際攝影大展,2013;第8屆亞洲大學生攝影展,優秀獎,2013入選上海第十一屆國際攝影藝術展交流展,2012等。

他的作品 |《家譜》

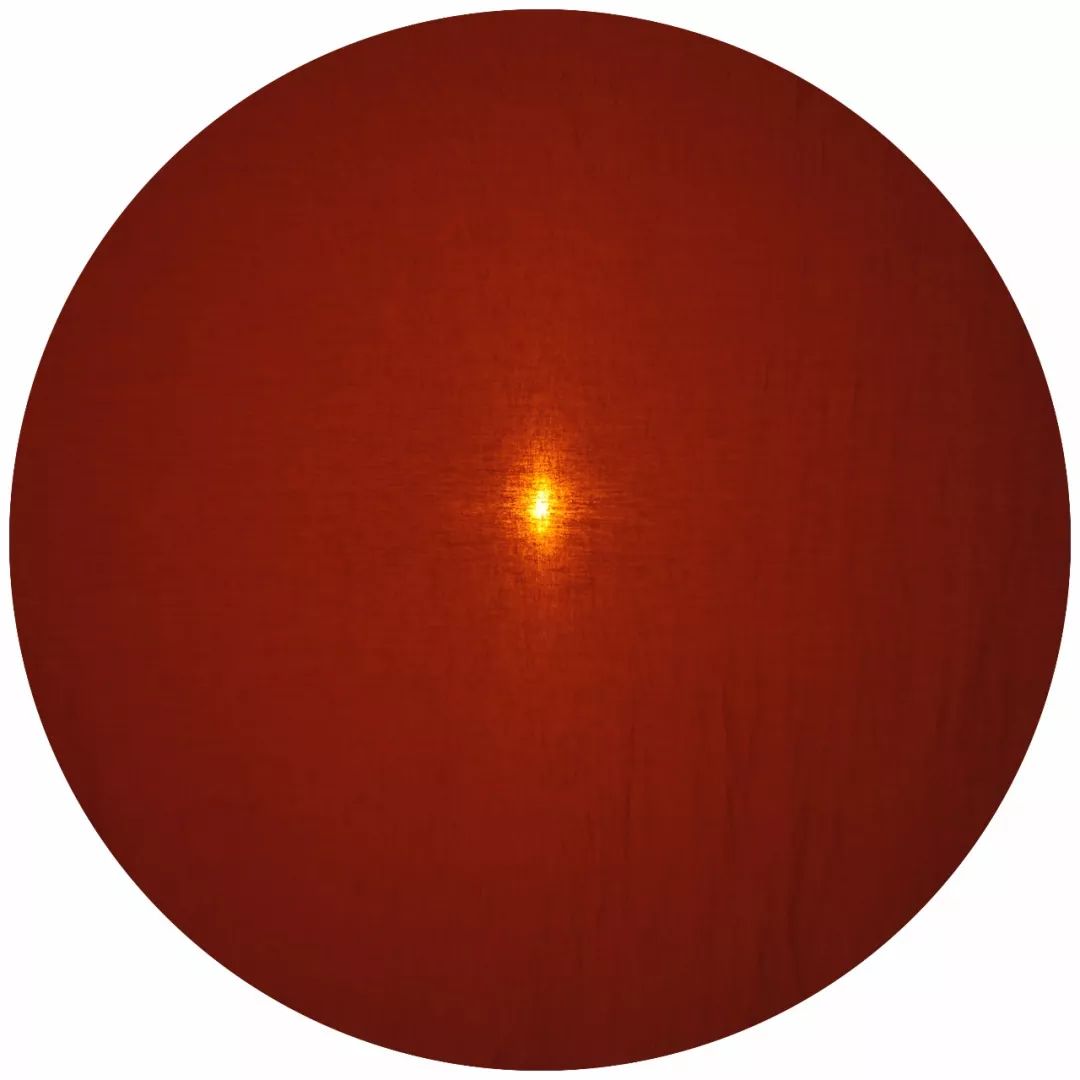

《家譜》是一個持續中的拍攝項目。在這個項目中希望通過剪影肖像的方式,去探討因血脈相承而產生體貌特征的關聯,在肖像輪廓中尋找家庭個性與共性的連接點。

我們的對話

(輪到你了=輪,李可=李)

輪:你是怎么想到拍攝家譜的?

李:看到老人歲數的逐年增長以及新生命的誕生,我開始思考是否可以通過攝影的方式為我這個大家庭做點什么?

我通過這種剪影肖像的方式來探究家人的體貌特征,同時也希望在多年后可以通過照片的方式來回看我的家人,以免他們淡出我的記憶。

李:困難當然是有的,因為任何作品的成功都不可能一下就完成。

先說說拍攝構思,拍攝前,我計劃了很多呈現方式,比如采用什么樣的景別,什么樣的照明方式等等,然后一一篩選排除,以便達到最佳呈現效果。

李:是的,家人確實不在一個城市,也不在一個國家,所以我只能算好時間,然后集中拍攝一下。記得拍攝時,因為姐夫哥(C3)工作原因,不能及時回來,所以我開車跑了200多公里去拍攝姐夫哥的剪影肖像,現在想想能得到大家的幫助與認可還是蠻幸福的。

李:本項目我采用原始的照明方式與現代攝影技術相結合的方式進行呈現。我認為剪影最能體現一個人的靈魂,是一種本真的反應,毫不夸張的說它可以反應一個人的全部。

我通過與此,來探討因血脈相承而產生體貌特征的關聯,在肖像輪廓中尋找家庭個性與共性的連接點。圓形框的呈現是想呼應本作品采用原始照明方式,也即蠟燭來進行照明,以便從形式與內容上達到和諧統一。

李:B5是我父親的剪影肖像。因為我父親常年工作于國外,在拍攝時,父親沒有及時趕回來,所以就用空的場景進行替代,當然在下次拍攝時,會將父親的頭像進行替換,這次就給大家留個懸念吧。

李:我認為攝影是社會之觸角,人類的第三只眼睛。攝影可以幫助我們回應社會,反映當下,展現自我。

輪:平時喜歡哪一類型的攝影?

李:平時喜歡紀實攝影、觀念攝影、當代攝影,并不是特別局限,什么都會去涉及一些。當然紀實攝影是我最喜歡的類型,我希望可以通過攝影為這個社會做點什么,比如攝影師尤金·史密斯、謝海龍、王久良、陸元敏……紀實攝影的話真的要耐住性子,急于求成可能會半途而廢。

李:我覺得攝影在最遙遠的地方,我喜歡的攝影大師有很多,比如偏向紀實類的還有重在表達思想的等,總之很多很多。比如羅杰·拜倫,用導演擺布的方式關注空間與心理的關系,是一種荒誕、戲謔的呈現。我特別喜歡他的視覺化“虛構紀實”的表現手法,希望我在以后的作品中也可以借鑒。

輪:你如何去發現每個被拍攝者與眾不同之處?你又是如何去表現的呢?

李:要想發現被攝者的不同之處,那就應該多了解被攝者。先放下相機,與被攝對象熟悉了解后,在尊重被攝者的前提下去用心拍攝。在《家譜》這個項目中,被攝者都是我的家人,我非常了解他們,因此,無論是從拍攝溝通還是展現內心上都更顯從容一些。

采訪&編輯 / 吳佳穎

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司