- +1

二線城市如何吸引人才,看看英國經驗

2019年全球人才競爭力指數(GTCI)于1月公布,中國的12個城市進入114強名單。GTCI是歐洲工商管理學院、ADECO集團和塔塔通訊公司編制的年度基準報告,根據國家和城市自2013年以來的培養、吸引和留住人才的能力,對其進行衡量和排名。除了北上廣深,還有6個中國城市也名列榜單中。其中,杭州和天津2018年就入選榜單,而西安、成都、鄭州、武漢首次入圍。

自2017年以來,這些二線城市的地方政府出臺了一系列吸引畢業生和人才的政策,可以概括為租住補貼政策、就業創業扶持政策和落戶政策,而落戶政策分為直接落戶和向人才傾斜的落戶政策。然而,這些政策成效如何呢?

武漢啟動“百萬大學生留漢創業就業工程”已有兩年,武漢大學和華中科技大學的畢業生僅有三成愿意留在湖北就業。而東北三省的情況則更為糟糕,哈爾濱工業大學的畢業生中僅有9.24%愿意留在黑龍江就業。東北師范大學《2016-2017年中國畢業生就業創業報告》指出,對畢業生來說,最重要的是職業前景、薪資和興趣,而非上述政策覆蓋的住房、落戶問題。

其實,這種現象不僅僅發生在中國,英國也是如此。

英國的中心無疑是倫敦。倫敦被各類報紙和研究稱為“巨大的吸盤”和“黑洞”,吸納來自國內外的應屆畢業生和專業人才。然而,普華永道英國(PwC UK)主席兼高級合伙人凱文·埃利斯(Kevin Ellis)2018年說,倫敦對畢業生的吸引力大不如前了。他補充道,他在諾丁漢遇到的學生中,只有三分之一說想去倫敦工作,而五年前這個數字甚至可以到100%。許多年輕的畢業生選擇畢業后遷居或留在曼徹斯特、伯明翰、愛丁堡和貝爾法斯特工作。

這些英國城市可以為中國二線城市提供借鑒。不過,需要注意的是,從國土面積上說,英國比中國小得多,而且是一個有著200年工業化歷史的發達國家,各城市間基礎教育、醫療和城市發展水平比較平衡。而中國幅員遼闊,沿海地區與內陸地區發展不平衡,地理因素是不同城市人才競爭力不平衡的重要原因。

卡迪夫:用生活品質吸引人才

有一個英國城市值得一提——威爾士首都卡迪夫(Cardiff)。卡迪夫在2017年GTCI排名第11,超過了倫敦和伯明翰,盡管它在2019年跌至第53位。

卡迪夫是一座人口約35.7萬、面積140.3平方公里的小城市。正因為它的小,企業與大學間的定向人才流動、企業間的互利合作與政府的精準政策支持才得以實現。

2018年10月,Realbusiness采訪了六家位于卡迪夫的公司的核心人物,他們分別來自IT、金融、保險、房地產、文化和護理行業。六位負責人普遍表示,卡迪夫的生活成本、用工成本和公司運營成本相對較低,但生活質量較高,不僅常常能現場觀看國際、國內體育賽事,而且離海灘和山區都不遠,適合周末放松。

卡迪夫能夠在GTCI排名中表現優異,還有一個原因值得一提:政府支持人才吸引和就業。IT公司Alert Logic負責人提到,威爾士政府和卡迪夫市政府把他們與南威爾士大學(University of South Wales)對接,既讓他們獲得了 IT專業人才,也讓畢業生能在自己所學專業的行業內就業,學生們在畢業前就在當地找到工作,留在卡迪夫。

另外,前面幾位負責人也提到,近年來隨著卡迪夫的創業熱潮,卡迪夫的城市形象也更加年輕有活力,是一個積極進取、不斷變化的城市,城市發展進入良性循環。

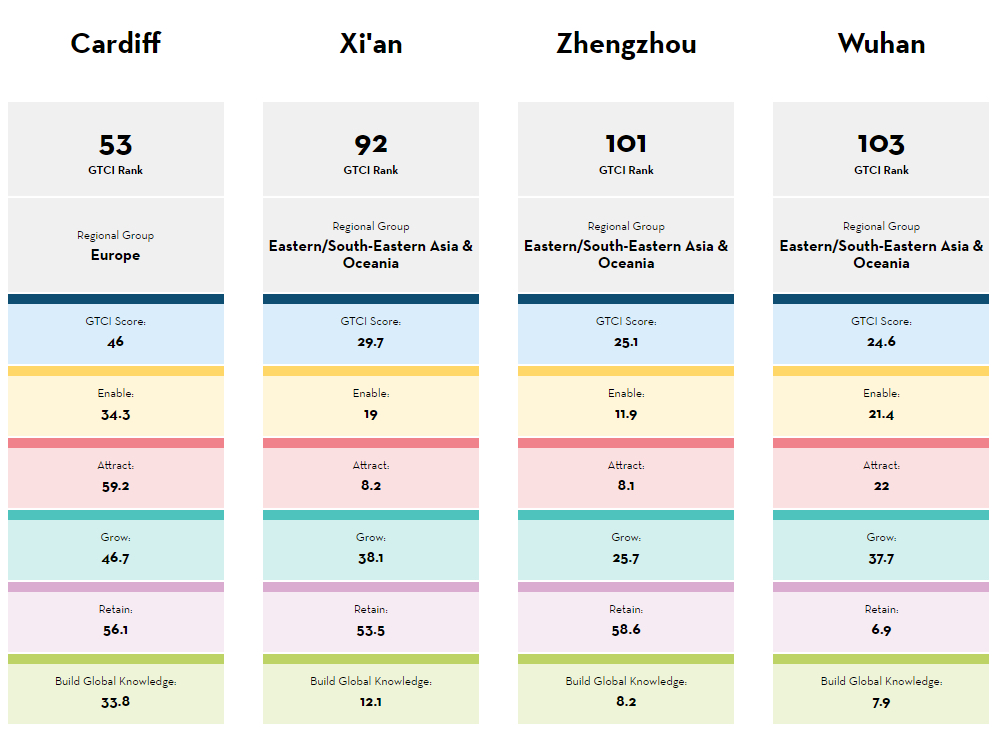

將卡迪夫與中國的三個城市——西安(92)、鄭州(101)和武漢(103)進行比較可以發現,這些城市在人才培養和留住人才方面沒有太大差異(武漢除外),關鍵區別在于吸引和激發人才。

GTCI報告中,使能指數(Enable)的三個指標為研發支出總額、ICT接入量和福布斯全球2000家公司的數量,而人均GDP、生活質量和環境質量數據是吸引指數(Attract)的三個指標。由于教育、公共基礎設施等資源分布不均,這些城市對非本地出生的畢業生吸引力非常有限。

武漢的主導產業是汽車業,對工科學生有一定吸引力。另外,武漢擁有國家光電及生物相關機構和實驗室,能夠吸引具有良好教育背景的專業人才。但由于這些行業的工資標準較低,導致武漢排名第103位。上述行業的薪資平均低于金融和IT行業,而金融和IT等高薪行業通常位于沿海地區的一線城市。

利茲:用產業留住人才

吸引人才很重要,留住人才也不可小覷。英國城市利茲就是一個很好的例子。

利茲的大學為這座城市帶來了大量優秀的學生,2013-2015年間,86%的學生是外地生源;而當地畢業生留在利茲工作的比例達到29%,而這其中23%的學生為外地生源,68%的學生為本地生源。雖然15%的利茲畢業生還是在畢業后選擇前往倫敦工作,但這其中97%的畢業生為外地生源,即他們在大學教育前并不居住在利茲地區。此外,利茲也從其他城市吸引畢業生就業,2014-2015年從其他地區前往利茲就業的畢業生占總畢業生的1.8%,是英國第四大吸引畢業生就業的城市。

利茲能夠成為畢業生就業定居的熱門城市,主要歸功于當地的產業結構規劃。利茲位于英格蘭北部的西約克郡,距離倫敦車程3小時、火車2小時。如今,利茲已成為除倫敦之外英國最大的法務和金融中心,金融保險行業產值高達130億英鎊,有超過30家國內、國際銀行在此開展業務,英國的中央銀行英格蘭銀行也在此設立辦公室。

制造業作為另一大支柱產業,提供了8.8%的崗位,產值超過70億;其他重要產業部門包括零售、休閑旅游、建筑、創新和數字化產業。高端服務業和中低端制造業、服務業并行,使得各層次的畢業生都能在利茲找到合適的工作。

比起倫敦地區高昂的生活開支和擁擠的交通,利茲相對低廉的生活開支和適當的城市規模帶來的產業間緊密合作,就顯得非常吸引年輕有活力但收入有限的畢業生人群,成為了畢業生就業熱門城市。

對于企業來說,相對低廉的人力成本和當地優良的畢業生人才(利茲擁有4所大學)也有利于企業發展,人才競爭相對緩和,利茲地區的辦公室還可以和謝菲爾德、曼徹斯特等城市的辦公室一同負責英格蘭北部的業務。

根據全球數據庫Numbeo2019年3月的統計,每月4713.55英鎊開支在倫敦能達到的生活水平,在利茲只需要2900英鎊。在英國,諸如四大會計事務所、寶潔、巴克萊銀行這種辦公室遍布全英的大型企業,在畢業生薪資方面會有地區政策。一般來說,倫敦地區比非倫敦地區的補貼要高1000英鎊。

大學如何留住人才

當然,想要短期內改變城市產業結構來吸引和留住人才是不現實的。Paul Swinney和Maire Williams在2016年關于英國畢業生去向和原因的報告中指出,大學能夠幫助城市留住本地畢業生。

作為各省的省會城市,如果地方政府能與省會城市的重點大學合作,武漢、鄭州和西安這三座城市都有潛力留住應屆畢業生。中國城市可以向英國城市學習的是,除了吸引應屆畢業生和人才外,還應更加重視保留人才,武漢尤其應當重視這一點。

總體來說,英國城市的畢業生吸才留才策略主要采用了三種方法:提高畢業生就業能力、補貼畢業生工資以及幫助畢業生匹配工作。

許多大學為他們的學生制定計劃,幫助他們發展和提高就業技能。這些計劃包括與工作相關的學習機會和與溝通、自我意識和創業方面相關的職業發展培訓。在我就讀的華威大學,校內的職業發展中心有一系列的職業支持,包括“探索你的職業興趣”課程、簡歷診所、模擬視頻面試和AC(評測中心)面試的在線課程。

除了這些各個大學普遍提供的就業服務,目前英國還有一種新的流行概念:知識轉移伙伴關系(Knowledge Transfer Partnership, KTP)。在KTP體系中,大學提供知識和科研,幫助企業成長發展,而企業又同時為學生提供實習和工作的機會。

例如,華威大學的控制系統和車輛工程理學碩士項目是與捷豹路虎(Jaguar Land Rover,JLR)一同設計的課程項目。捷豹路虎是英國最大的汽車制造商,總部位于東米德蘭,與華威大學毗鄰。該項目的學生既能學習理論知識,又可以獲得捷豹路虎提供的大量實操機會。統計數據顯示,在英國大學完成KTP項目的學生中,超過80%的人在課程結束時獲得了一份永久性的職位。

綜上所述,雖然從一線大城市吸引一流的應屆畢業生非常困難,但二線城市能夠做的措施仍有很多,進步空間很大。落戶優惠和租住補貼對于吸引人才的城市來說是不可持續的,因為初入社會的畢業生們更重視職業發展。

短期內,建議地方政府與所在省市重點大學合作,為學生在大學生涯中學習技能、積累經驗提供服務和機會。留住本地人才比吸引在其他城市學習的畢業生要容易得多。

長期來說,城市的產業結構仍然是決定人才動向的重要因素,落戶優惠政策和租住補貼固然能夠吸引人才,但最終能夠留住人才的還是就業機會和城市提供的公共設施和教育、醫療水平。

參考資料

https://www.peoplemanagement.co.uk/news/articles/london-no-longer-attracting-graduates-warns-pwc

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=United+Kingdom&city1=Leeds&country2=United+Kingdom&city2=London

https://www.centreforcities.org/publication/great-british-brain-drain-where-graduates-move-and-why/

https://realbusiness.co.uk/look-beyond-london-running-business-cardiff/

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司