- +1

三浦國(guó)雄︱日本漢學(xué)的“讀原典”傳統(tǒng)(上)

2018年12月7日,大阪市立大學(xué)名譽(yù)教授三浦國(guó)雄先生受邀在華東師范大學(xué)哲學(xué)系舉辦了題為“日本漢學(xué)的‘讀原典’傳統(tǒng)”的講座,本文即是根據(jù)講座內(nèi)容增訂而成。此為第一部分。

1987年我坐輪船來(lái)到上海,在上海生活了半年,有過(guò)許多珍貴的體驗(yàn)。在這里,我想分享一段難忘的回憶。

有一天,我在豫園閑逛時(shí)想吃小籠包,走進(jìn)了附近一家包子店,碰巧目睹了食客為搶座位吵架。那時(shí)候服務(wù)員對(duì)他們說(shuō)的話(huà),讓我深受觸動(dòng)。當(dāng)時(shí)她說(shuō):“因?yàn)閲?guó)家窮,所以你們才會(huì)這樣吵架。”這句話(huà)讓我想起了清初大儒顧炎武的名言“天下興亡,匹夫有責(zé)”。當(dāng)然,服務(wù)員也許并不知道顧炎武,但是,當(dāng)時(shí)她給我的感覺(jué)是,在她的意識(shí)里,不管是吵架的“匹夫”,還是包括自己在內(nèi)的“匹婦”,都肩負(fù)著“天下興亡”的重任。現(xiàn)在的年輕人也許難以想象,當(dāng)時(shí)的中國(guó)還處在艱難發(fā)展的階段,即使是上海也不像今天這樣繁榮。

作為“世界學(xué)”的漢學(xué)

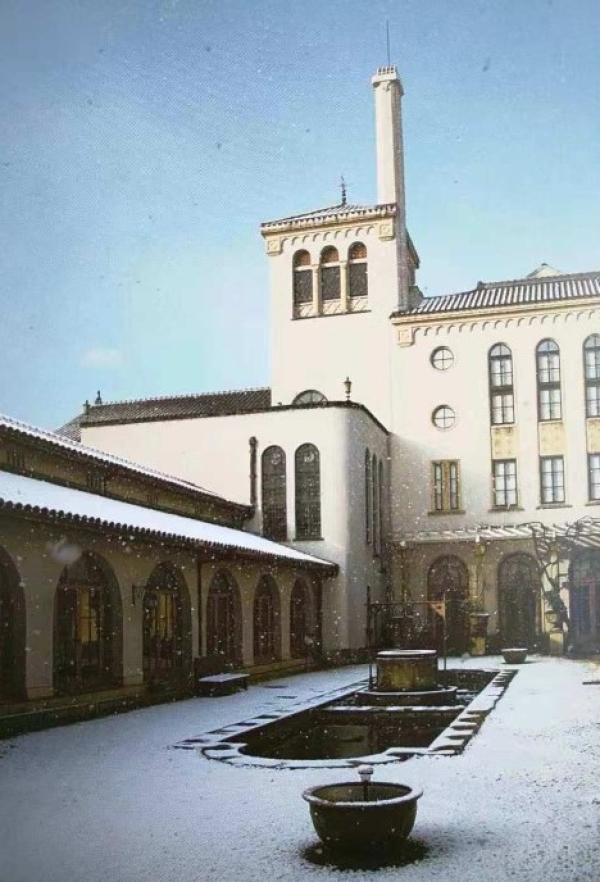

這次要講的是我曾經(jīng)師事過(guò)的先生們的學(xué)問(wèn)。作為前提,我必須就漢學(xué)的定位提出自己的看法。結(jié)論很簡(jiǎn)單:漢學(xué)是“世界學(xué)”。漢學(xué)在世界范圍內(nèi)廣泛傳播、研習(xí),是一門(mén)具有普遍性的學(xué)問(wèn)。比如,前些年出版了西班牙各地圖書(shū)館所收藏漢籍的書(shū)目《西班牙圖書(shū)館中國(guó)古籍書(shū)志》(馬德里自治大學(xué)東亞研究中心編,上海古籍出版社,2010年),可見(jiàn)距離中國(guó)十分遙遠(yuǎn)的地方也有豐富的漢籍收藏,其中還包括葉逢春“加像本”《三國(guó)志通俗演義》(埃斯科里亞爾修道院皇家圖書(shū)館藏)等珍稀版本。

在這里我提出“漢學(xué)是世界學(xué)”的命題,并不是為了說(shuō)明中國(guó)本土才是漢學(xué)的中心,而恰恰相反,我想強(qiáng)調(diào)的是中心分散在研習(xí)漢學(xué)的世界各地。當(dāng)然,中國(guó)是漢字的母國(guó),是漢學(xué)的發(fā)源地,但我認(rèn)為最好不要被“中心-邊緣”或者“主-從”的結(jié)構(gòu)觀(guān)念乃至價(jià)值意識(shí)束縛。因?yàn)榻邮軡h學(xué)的每個(gè)地區(qū),都有各自固有的接受和發(fā)展?jié)h學(xué)的方式。在宏大的漢學(xué)里,根據(jù)研究領(lǐng)域的不同,也可能在中國(guó)本土以外的地方研究水準(zhǔn)反而更高。這就是所謂“世界學(xué)”的本質(zhì),也是某種必然的宿命。

日本從國(guó)家草創(chuàng)期開(kāi)始接受漢學(xué),發(fā)展出獨(dú)特的漢學(xué)傳統(tǒng)。日本漢學(xué)在江戶(hù)時(shí)代已經(jīng)達(dá)到很高水準(zhǔn),明治以降,在我們這代人的老師輩的時(shí)代,更迎來(lái)了史上最為輝煌的時(shí)期,涌現(xiàn)出一大批具有世界影響力的通人碩學(xué)。我們深感幸運(yùn)的是有機(jī)會(huì)親炙先生們的學(xué)問(wèn),而不是依賴(lài)傳聞。接下來(lái)我要講的,就是在這眾多的碩學(xué)之中,我曾經(jīng)師事過(guò)的先生們的學(xué)問(wèn)之一端。

京都大學(xué)人文科學(xué)研究所的“會(huì)讀”

首先介紹我年輕時(shí)工作過(guò)一段時(shí)期的京都大學(xué)人文科學(xué)研究所。這里有開(kāi)展“共同研究”(也就是集體研究,與之相對(duì)的是“個(gè)人研究”)的傳統(tǒng)。“共同研究”的基本方式是主持人先選定某部漢籍(如《朱子語(yǔ)類(lèi)》《真誥》等)為研究對(duì)象,然后在研究所內(nèi)外的研究者參加的共同研究會(huì)(班)上對(duì)該漢籍進(jìn)行逐字逐句的細(xì)致解讀。一般需要提前安排好每一次研究會(huì)領(lǐng)讀的負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人將準(zhǔn)備好的譯注稿(把中文翻譯成現(xiàn)代日語(yǔ)并作注釋?zhuān)袝r(shí)候也包括文字校勘)在研究會(huì)上口頭發(fā)表,然后由全體參加人員集體討論批判,達(dá)成統(tǒng)一的修訂意見(jiàn),負(fù)責(zé)人在此基礎(chǔ)上修改譯注稿,最終形成定稿。共同研究會(huì)上有時(shí)候也會(huì)穿插研究論文的發(fā)表,不過(guò),基本上都是如上述的對(duì)漢籍的精密解讀。

在此,需要指出的事實(shí)是,其實(shí)這種讀書(shū)會(huì)的方式繼承了江戶(hù)時(shí)代以來(lái)的讀原典傳統(tǒng)。發(fā)掘出這一傳統(tǒng)的是日本思想史研究專(zhuān)家前田勉教授,他在《江戶(hù)的讀書(shū)會(huì)——會(huì)讀的思想史》(《江戸の読書(shū)會(huì)―會(huì)読の思想史》,平凡社,2012年)一書(shū)中對(duì)此作出了詳細(xì)論述。在該書(shū)中,前田教授列舉了江戶(hù)時(shí)代教育和學(xué)習(xí)方法的三種方式——“素讀”“講釋”“會(huì)讀”。“素讀”(日語(yǔ)讀作suyomi或sodoku)是在七八歲左右讀漢籍的初始階段,雖然不懂文義,也只管以日文訓(xùn)讀的方式出聲背誦漢文經(jīng)典的學(xué)習(xí)法。“講釋”是十五歲左右開(kāi)始實(shí)行的教育方法,由老師淺顯易懂地講授經(jīng)書(shū)中的一節(jié)。我們來(lái)看記錄闇齋學(xué)派“講釋”資料的書(shū)影。這是安政元年(1854)正月二十五日開(kāi)始的井東守常(1815-1889)的講課記錄。此時(shí)他講的是《朱子語(yǔ)類(lèi)·訓(xùn)門(mén)人》(朱子有針對(duì)性地直接對(duì)各個(gè)弟子訓(xùn)誡的記錄)的部分。闇齋學(xué)派特別重視閱讀《朱子語(yǔ)類(lèi)·訓(xùn)門(mén)人》,至于為什么,只要看書(shū)影開(kāi)頭的部分就能找到答案。守常在講課之前,披露的是這樣的逸事:

永田養(yǎng)庵準(zhǔn)備回故鄉(xiāng)后埋頭讀書(shū),臨行前請(qǐng)教闇齋先生應(yīng)讀何書(shū)。闇齋先生回答:“《訓(xùn)門(mén)人》,《訓(xùn)門(mén)人》。”另外,幸田誠(chéng)之先生也曾說(shuō):“讀《訓(xùn)門(mén)人》,猶如親承朱子受業(yè)。”

闇齋學(xué)派“講釋”資料

現(xiàn)在進(jìn)入正題“會(huì)讀”。正如上述,“會(huì)讀”是先由領(lǐng)讀的負(fù)責(zé)人對(duì)指定的閱讀文獻(xiàn)發(fā)表自己的解釋和讀法,然后由所有參加人員進(jìn)行集體討論,共同尋求正確的解讀。在日本江戶(hù)時(shí)代,包括蘭學(xué)派在內(nèi)的各個(gè)學(xué)派都十分重視“會(huì)讀”。我所關(guān)心的山崎闇齋學(xué)派也盛行“會(huì)讀”,在此先介紹闇齋學(xué)派訂立的會(huì)讀規(guī)則“會(huì)約”。他們選擇的“會(huì)讀”文獻(xiàn)是李朝時(shí)期的李退溪(1501-1570)節(jié)錄《朱文公文集》而成的《朱子書(shū)節(jié)要》和《朱子語(yǔ)類(lèi)·訓(xùn)門(mén)人》,我們來(lái)看會(huì)讀《朱子語(yǔ)類(lèi)·訓(xùn)門(mén)人》時(shí)訂立的《諸老先生訓(xùn)門(mén)人會(huì)約》(此據(jù)九州大學(xué)近藤文庫(kù)本,原文為中文,括號(hào)內(nèi)為筆者所加注釋?zhuān)?/span>:

一、毎月四日、十九日為集會(huì)之日。但直日有故,別定一日,必充二會(huì)之?dāng)?shù),不可少一矣。

一、先輩一人為會(huì)正。

一、集會(huì)者巳時(shí)(上午十點(diǎn)左右)至,至晡(下午三點(diǎn)到五點(diǎn))乃退。既集,以入會(huì)之次為序,就座拜會(huì)正,退時(shí)亦拜,如初。但有故者,雖會(huì)未既,告會(huì)正,許退。

一、有故不至?xí)撸云涫驴筛鏁?huì)正。但無(wú)故而三不至者,告會(huì)正出約。

一、饋餉各自裹之,酒肴之類(lèi)不可具。但會(huì)之始及終并歲首、歲暮許酒三行,主宜設(shè)之。

一、入會(huì)者,《訓(xùn)門(mén)人》日宜熟讀一二條,或一二版。集會(huì)之日,質(zhì)疑講習(xí)討論必究于一矣。朋友講習(xí)之間薰陶德性之意不可忘矣(可能是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的警告),無(wú)用之雜言不可發(fā)(應(yīng)該包括政治言論)。

一、每日夙起,盥漱,束發(fā),拂拭幾案,危坐可讀之。

一、歲首歲末之會(huì)及初會(huì)終會(huì),可著上下(公服)。但朔望著袴(和服褲裙),可對(duì)書(shū)。

一、同約之人互傾倒而可規(guī)過(guò)失。小則以書(shū)譙責(zé)之,大則可面責(zé)之。但三責(zé)而不悛者,告會(huì)正聽(tīng)其出約。

重要的是,與我們今天為了開(kāi)展“研究”的讀書(shū)會(huì)不同,這種會(huì)讀努力追求的是切實(shí)掌握朱熹的學(xué)問(wèn),即以“躬行”為目標(biāo)。關(guān)于這一點(diǎn),從上述《會(huì)約》中也不難窺見(jiàn)一斑。詳細(xì)情況可以參考我的中文論文《日本朱子學(xué)與〈朱子語(yǔ)類(lèi)·訓(xùn)門(mén)人〉》(《宋代文化研究》第二十二輯,2016年)。

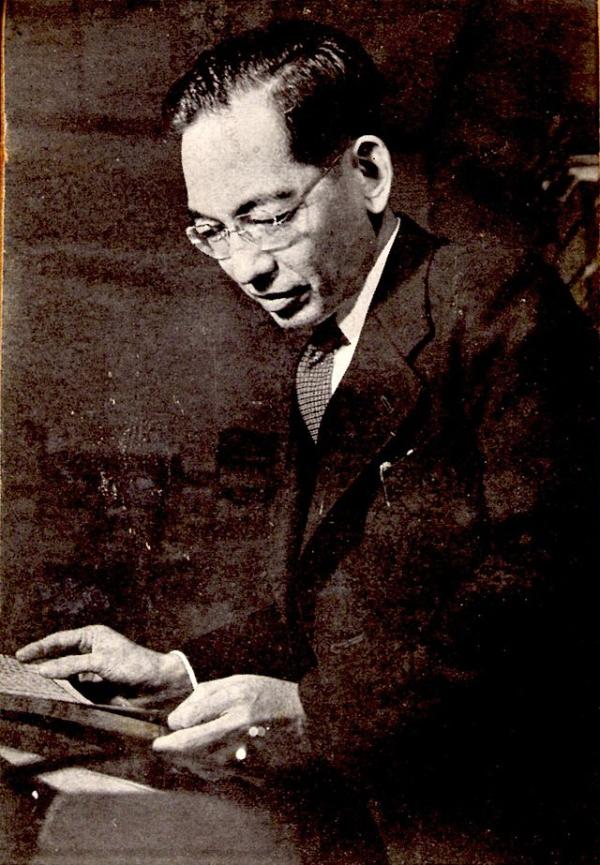

吉川幸次郎先生與讀書(shū)

與著書(shū)相比,舊時(shí)代的漢學(xué)家更加看重讀書(shū)。在京都,“讀得懂”是評(píng)價(jià)漢學(xué)家的重要標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)“誰(shuí)讀不懂某書(shū)”,就幾乎等于說(shuō)“誰(shuí)某方面的學(xué)問(wèn)不行”。因此,即便是通人碩學(xué),專(zhuān)著、論文的數(shù)量也并不可觀(guān)。但是,吉川先生(1904-1980)既博極群書(shū),又著作等身。作為漢學(xué)家的先生的大名響徹東西學(xué)界,達(dá)二十七卷(一卷即一冊(cè))之多的《吉川幸次郎全集》(筑摩書(shū)房,另有《遺稿集》三卷,《講演集》一卷)卓然屹立于世界漢學(xué)史上。

我進(jìn)入京都大學(xué)研究生院讀書(shū)的時(shí)候,吉川先生已經(jīng)退休。因此,我沒(méi)有在課堂上聆聽(tīng)過(guò)先生的教誨,不敢自稱(chēng)弟子。我和先生的緣分只有一次。在京都大學(xué)人文科學(xué)研究所舉行《朱子語(yǔ)類(lèi)》共同研究會(huì)期間,提出了以“朱子集”為書(shū)名出版《朱子語(yǔ)類(lèi)》譯注的計(jì)劃,我有幸被選定為先生的合著者。因?yàn)檫@次合作,我得到過(guò)先生的親切指導(dǎo)。由這樣的我來(lái)談?wù)摷ㄏ壬膶W(xué)問(wèn),委實(shí)僭越,或不免見(jiàn)責(zé)于遍天下的先生的門(mén)生弟子。但如同上述“世界學(xué)”的邏輯,吉川先生已經(jīng)是普遍性的存在,無(wú)論是誰(shuí)都可以自由暢談先生的學(xué)問(wèn)。

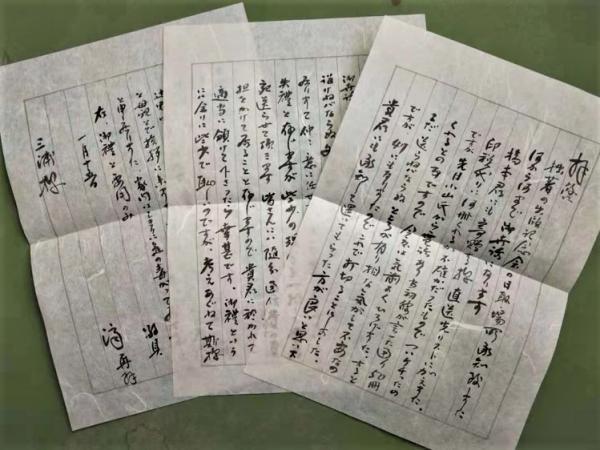

吉川先生的賀年信

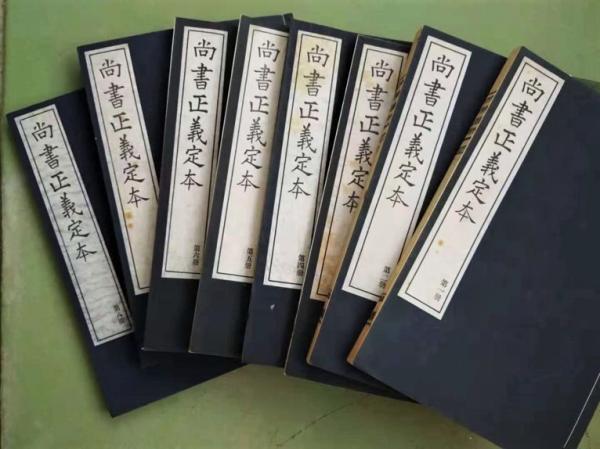

在我看來(lái),吉川先生的《尚書(shū)正義》譯注,就是“讀原典”的絕佳事例。這也是京都大學(xué)人文科學(xué)研究所(當(dāng)時(shí)稱(chēng)“東方文化研究所”)的共同研究成果,但大量的譯注稿最終是由吉川先生整理定稿(巖波書(shū)店,1940-1943年,收入《吉川幸次郎全集》第八、九、十卷)。這項(xiàng)工作是在此之前發(fā)起的共同研究課題《尚書(shū)正義定本》編纂的“副業(yè)”(吉川先生語(yǔ))。《尚書(shū)正義定本》花費(fèi)了六年時(shí)間才最終完成,以線(xiàn)裝本八冊(cè)(東方文化研究所,1939-1943年)的輝煌業(yè)績(jī),貢獻(xiàn)給國(guó)際學(xué)術(shù)界參考利用。

唐孔穎達(dá)的《五經(jīng)正義》是對(duì)儒家五經(jīng)及其注所作的詳細(xì)疏釋?zhuān)ㄓ址Q(chēng)“疏”“義疏”)。吉川先生以文雅的日語(yǔ)對(duì)其中難解的《尚書(shū)正義》作出精確的解讀、翻譯。《五經(jīng)正義》中我通讀過(guò)的只有《周易正義》,開(kāi)頭的部分得到過(guò)本田濟(jì)先生的指點(diǎn),后來(lái)自己花了不少時(shí)間才慢慢讀完。雖然提起“注疏”,容易讓人望而生畏,但其中展開(kāi)的多層曲折而驚險(xiǎn)的邏輯——用吉川先生的話(huà)表達(dá)就是“辭曲折而后通,義上下而彌錬,匪惟經(jīng)詁之康莊,寔亦名理之佳境”(《尚書(shū)正義定本·序》)——得到正確解讀之后的喜悅,正是閱讀漢籍的妙趣所在。不過(guò),閱讀與翻譯畢竟是兩碼事,要翻譯《尚書(shū)正義》全書(shū),聽(tīng)著就讓人頭痛,然而先生在三十六歲時(shí)就完成了這項(xiàng)艱巨的工作。正如先生自己所說(shuō),他的學(xué)問(wèn)是從這里開(kāi)始的。“孔穎達(dá)極盡分析、演繹、考證之能事,我學(xué)習(xí)了這些方法,運(yùn)用于文學(xué)著作的研究……作為文學(xué)批評(píng)家、文學(xué)闡釋家的我,在研究方法上,得力于此書(shū)(《尚書(shū)正義》)最多。”(《全集》第八卷,自跋)

雖然是題外話(huà),不過(guò)京都中國(guó)學(xué)有在課堂上閱讀注疏的傳統(tǒng)。我選修過(guò)小川環(huán)樹(shù)先生(1910-1993)讀《毛詩(shī)正義》的課程——在日本大學(xué)文學(xué)部的課程設(shè)置中稱(chēng)為“演習(xí)”(擔(dān)當(dāng)學(xué)生對(duì)指定的閱讀文獻(xiàn)發(fā)表自己的讀法和解讀后,教師和其他學(xué)生指出問(wèn)題,提出各自的讀法和見(jiàn)解)。先生一邊聽(tīng)研究生發(fā)表自己的注釋、解讀,一邊靜靜地用朱筆在自己的《毛詩(shī)正義》線(xiàn)裝本上施加標(biāo)點(diǎn)。小川先生的研究領(lǐng)域是中國(guó)文學(xué)和語(yǔ)言,著有《中國(guó)語(yǔ)學(xué)研究》(1977),另外出版了五卷本《小川環(huán)樹(shù)著作集》(筑摩書(shū)房,1997年),也是聲名遠(yuǎn)播的碩學(xué)。先生的弟子荒井健教授(研究唐宋詩(shī)、文學(xué)理論)稱(chēng)小川先生是“真正的學(xué)者”(《シャルパンティエの夢(mèng)》,朋友書(shū)店,2003年)。

吉川先生晚年所著的一部書(shū)的書(shū)名就叫“讀書(shū)之學(xué)”(《読書(shū)の學(xué)》,筑摩書(shū)房,1975年)。該書(shū)所收錄的先生寫(xiě)給得意弟子村上哲見(jiàn)教授(日本宋詞研究第一人)赴任東北大學(xué)的贈(zèng)別詩(shī),引起了我的注意。吉川先生擅長(zhǎng)用典雅的文言文寫(xiě)文章(如《尚書(shū)正義定本·序》),對(duì)寫(xiě)漢詩(shī)也頗自信,曾經(jīng)豪言即使自己的論文不能傳世,詩(shī)作也能夠流傳久遠(yuǎn)。吉川先生所作題為“送村上哲見(jiàn)之任東北大學(xué)”的詩(shī),有如下一節(jié):

何謂善讀書(shū),當(dāng)察其微冥。務(wù)與作者意,相將如形影。其道固何始,雅詁宜循省。然只一訓(xùn)守,精金卻得礦。

所謂“務(wù)與作者意,相將如形影”,意思是正如“影”總是隨“形”而存在,讀書(shū)要緊貼作者試圖表達(dá)的意義。先生尊崇清朝考證學(xué),似乎還曾說(shuō)過(guò)“我是清朝人”。這兩句詩(shī)可以說(shuō)是排除自己的主觀(guān)和成見(jiàn),客觀(guān)地追求作者意圖的清朝考證學(xué)式的讀書(shū)論。但是,后面這一句又當(dāng)如何理解呢?“雅詁”的“雅”是《爾雅》的“雅”,意為正確。先生說(shuō),應(yīng)該遵循正確的訓(xùn)詁,但是如果只篤守“一訓(xùn)”,就會(huì)從寶貴的金礦中只挖出石頭。以清朝考證學(xué)的立場(chǎng)而言,一句話(huà)、一個(gè)詞只能有唯一一種正確的解釋?zhuān)壬谶@里卻批判了這種固守“一訓(xùn)”的讀書(shū)法。這難道不是在提倡一種新的讀書(shū)法嗎?最近,在闡釋學(xué)方面出現(xiàn)了批判闡釋的“客觀(guān)性神話(huà)”的觀(guān)點(diǎn),認(rèn)為讀書(shū)行為必然具有“回歸自我的屬性”(山口久和《シノロジーの解剖(一~五)》,大阪市立大學(xué)文學(xué)部紀(jì)要《人文研究》四六、四七、四九、五二、五五卷)。但據(jù)我所知,吉川先生沒(méi)有在上述觀(guān)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出他的解釋理論。抑或先生晚年致力于杜詩(shī)的解讀,可能有過(guò)具體的實(shí)踐,需要向先生的弟子們?cè)儐?wèn)求證。

本田濟(jì)先生與讀書(shū)

本田濟(jì)先生(1920-2009)是我終生追隨的恩師。先生熟記四書(shū)五經(jīng),也許是由于自小接受了父親本田成之先生的“素讀”訓(xùn)練以及“必須背下四書(shū)五經(jīng)的經(jīng)文”的教戒。我見(jiàn)過(guò)眾多世界級(jí)的博雅大家,但是在閱讀漢籍的速度和精確性方面,恐怕沒(méi)有人能夠與本田先生比肩。先生對(duì)初次接觸的漢籍也能毫不費(fèi)力地閱讀。先生也是相比著書(shū)更加熱愛(ài)讀書(shū),但是專(zhuān)著、論文的成果豐碩。先生的博士學(xué)位論文研究的是易學(xué)(《易経の思想史的研究》),曾以“易學(xué):成立と展開(kāi)”(平樂(lè)寺書(shū)店,1960年)為題出版。在京都中國(guó)學(xué)群體中流傳著狩野直喜(吉川幸次郎先生的老師)“不應(yīng)該只選擇《易經(jīng)》和《說(shuō)文》作為研究對(duì)象”的告誡,因此存在有意回避研究這兩部經(jīng)典的風(fēng)氣,而多少有點(diǎn)俏皮的先生敢為人之所不為,偏要研究《易經(jīng)》。

日本自古以來(lái)就讀《易經(jīng)》,在知識(shí)階層和普通民眾之間同樣受到歡迎。簡(jiǎn)單地區(qū)分的話(huà),就是知識(shí)階層的易學(xué)和民眾的易占術(shù)。其中,知識(shí)階層的易學(xué)有伊藤東涯(1670-1736)《周易經(jīng)翼通解》為代表的高水準(zhǔn)的注釋書(shū)。但知識(shí)分子也愛(ài)好易占,比如江戶(hù)時(shí)代的新井白蛾(1715-1792)就是易學(xué)、易占二者兼擅的學(xué)者。

在漫長(zhǎng)的日本易學(xué)史上,本田先生的易學(xué)研究的特色在于將歷史上某位學(xué)者的易學(xué),看作是該人的心理和思想的反映,并結(jié)合當(dāng)時(shí)的時(shí)代思潮加以綜合理解。先生的研究不是停留于闡明易的復(fù)雜的數(shù)理機(jī)制,而是從易的數(shù)理機(jī)制的“內(nèi)部”視角出發(fā)進(jìn)行研究的同時(shí),也始終留意“外在”的關(guān)聯(lián)。比如,先生針對(duì)東漢虞翻的易學(xué),通過(guò)與荀爽和鄭玄的比較,展開(kāi)了如下闡述:

虞翻的易學(xué)在變動(dòng)、倒轉(zhuǎn)卦爻方面近乎極端,在虞翻本人而言,可能僅僅只是貼近對(duì)經(jīng)文的理解的結(jié)果,但總覺(jué)得無(wú)意識(shí)中反映了三國(guó)時(shí)代波譎云詭的政治氛圍。我這樣說(shuō),也許有人會(huì)反問(wèn)荀爽易學(xué)也使用升降變動(dòng)卦爻的方法。荀爽和鄭玄都恰好生活在東漢末清流、濁流黨爭(zhēng)時(shí)期。鄭玄基本上不問(wèn)政治,拒絕接受任何人的征聘。他沉潛經(jīng)學(xué),甚至傳說(shuō)他家里的婢女都通曉經(jīng)書(shū)(《世說(shuō)新語(yǔ)·文學(xué)》)。而荀爽早年雖然未入仕途,但晚年投入暴虐的董卓的麾下,還暗中圖謀鏟除董卓,熱心參與政治(《后漢書(shū)》本傳)。鄭玄的易學(xué)采用了眾多方法而不變動(dòng)卦爻,荀爽采用變動(dòng)卦爻的方法而不像虞翻那樣極端,他們?cè)谝讓W(xué)研究方法上的差異,也與身處政治斗爭(zhēng)圈外和圈內(nèi)的個(gè)人性格及其背后的環(huán)境不同有關(guān)。(前揭《易學(xué):成立と展開(kāi)》)

我被先生這樣一種人性化的理解方式所吸引。另外,先生也以“易”為書(shū)名出版了《周易》的全文譯注(朝日新聞社,1966年)。該譯注本以清朝李光地等奉敕撰《周易折中》為底本,譯文以朱熹《周易本義》的解釋為主,程頤《易程傳》的解釋為輔,平易明白,為專(zhuān)家和普通愛(ài)好者的廣泛讀者群提供了第一個(gè)既具有學(xué)問(wèn)高度又容易閱讀的日語(yǔ)版《易經(jīng)》。先生晚年還完成了程頤《易程傳》全文譯注的工作(《易経講座》,斯文會(huì),2007年)。《易程傳》受到朱熹的猛烈批判,但依我看,該書(shū)是中國(guó)易學(xué)史上所謂“義理易”的巔峰之作。

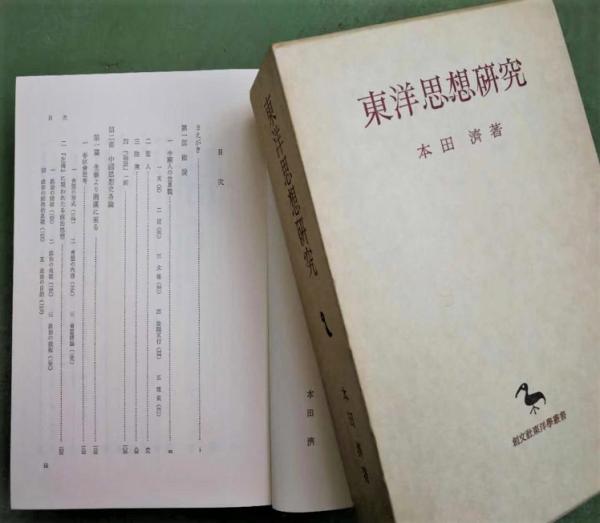

先生的代表作是《東洋思想研究》(創(chuàng)文社,1987年)。在日本,“東洋”相當(dāng)于“東亞”的同義詞,近八百頁(yè)的大著是先生的論文的集大成。開(kāi)頭部分是中國(guó)思想的總論,其次是有關(guān)先秦到清朝各個(gè)時(shí)代的論文,最后是關(guān)于日本儒學(xué)的論文,整體上自然而然形成了思想通史的形態(tài)。當(dāng)然,其中也有討論易學(xué)的名篇《王船山の易學(xué)》和《恵棟と焦循》,但是大部分論文都與易學(xué)無(wú)關(guān)。像這樣有能力俯瞰中國(guó)思想整體的漢學(xué)家,在日本漢學(xué)史上也屈指可數(shù)。本書(shū)包含史學(xué)思想和道教的論文,但沒(méi)有涉及宋明理學(xué)和佛教的論文,體現(xiàn)了京都中國(guó)學(xué)的學(xué)問(wèn)趨向,同時(shí),也可以看出先生的學(xué)問(wèn)好尚。先生既不喜歡嚴(yán)肅乏味的經(jīng)學(xué),也反感一本正經(jīng)的宋明理學(xué)。縱觀(guān)全書(shū),不難發(fā)現(xiàn),初期的論文以社會(huì)學(xué)的觀(guān)點(diǎn)為重點(diǎn),到了后期,社會(huì)學(xué)的觀(guān)點(diǎn)只是輔助,而突出了對(duì)人性的關(guān)懷。后期《讀皮子文藪》《讀潛研堂文集》和《讀雕菰集》等冠以“讀……集”為題的論文逐漸增加,是將個(gè)人作為一個(gè)整體來(lái)把握的嘗試。當(dāng)然,在這種情況下,如果不讀完文集的全部?jī)?nèi)容,先生就不會(huì)輕易下筆作文。

先生雖然是思想史家,但也喜愛(ài)讀詩(shī)。在研究生的課堂上,先生選了錢(qián)謙益《初學(xué)集》的詩(shī)的部分作為研讀文獻(xiàn),讓我們這些選課的同學(xué)痛苦不堪。先生在注釋明清人散文的選集《近世散文集》(朝日新聞社,1971年)中承擔(dān)了清代部分的執(zhí)筆工作,總體來(lái)說(shuō)先生喜歡清朝學(xué)者。先生指出,與禁欲主義的宋代道學(xué)家不同,清朝的考證學(xué)者肯定人的欲望(《主情の説》),而且是知識(shí)的享樂(lè)主義者(《袁隨園の哲學(xué)》)。說(shuō)到“清朝考證學(xué)”,給人的印象是從事這門(mén)學(xué)問(wèn)的學(xué)者都很刻板無(wú)趣,先生的上述看法,無(wú)疑給這種固定觀(guān)念帶來(lái)沖擊。先生與清朝人在上述方面有很大的共鳴,而我也從先生的這種好尚中,感受到了人情味和洗練的都市性,產(chǎn)生了強(qiáng)烈的共鳴。其實(shí),先生本人就是“肯定人欲的”“知識(shí)的享樂(lè)主義者”,對(duì)先生而言,閱讀漢籍不是苦行,而是無(wú)上的愉悅。

- 報(bào)料熱線(xiàn): 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司