- +1

辛德勇讀《趙正書》︱句讀之謎:成蟜叛秦了嗎?

成蟜叛秦廷:成見與新說

秦老爹莊襄王子楚,確實是個很厲害的角色。本來不過是一個很不受待見的“諸庶孽孫”,沒有繼承王位的機會。可是,為了當上太子,他可以放著自己親媽不管,認太子妃華陽夫人為娘;媽都不管真假了,兒子是誰種下的,也就更無所謂,當呂不韋獻給他的美姬一生下那個叫“正”的孩子,就馬上把她立為夫人。這樣,從接班為王,到傳位于子,上承下續,三下五除二,該安排的,就都毫不猶豫地早早安排妥當了(《史記·呂不韋列傳》)。

由此看來,說他頗有一番雄心大志并不為過,給自己的第一個寶貝兒子取名為“正”,不僅與孩子的生日契合,同時還借此體現他的政治抱負,這應該是合情合理的推測。歷史研究,總是根據有限的史料,來以管窺豹,推測歷史的本來面目。這樣做當然會有很大局限,甚至常常要冒失誤的風險,但這就是歷史研究,沒有什么好的辦法可以替代。我們所能做的,除了不斷加深拓寬研究者的史學修養之外,只能是盡量從另外一些角度多窺探到幾塊豹皮上的斑點,這樣就能最大限度地減少研究者的局限性和盲目性,減低其主觀認識的偏差。

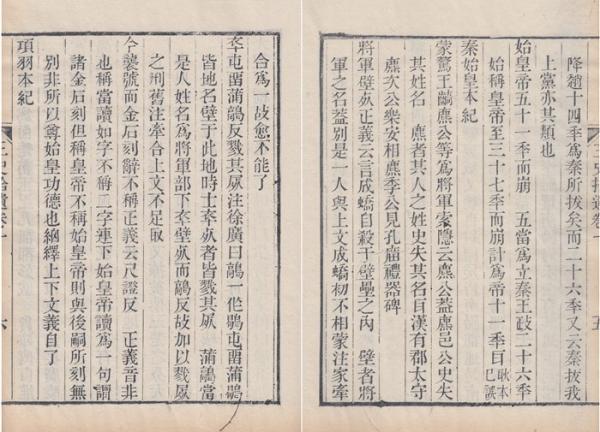

有意思的是,秦始皇有個弟弟,名叫“成蟜”。《史記》對他這位老弟的記載很少,主要見于《秦始皇本紀》。《戰國策·秦策》也提到了他,名字或書作“成橋”或書作“盛橋”(《中華再造善本》叢書影印宋紹興刻本《戰國策·秦策四》)。另外《史記·春申君列傳》也是書作“盛橋”,應當是承用了《戰國策》的寫法。目前在沒有其他史料相勘比的情況下,我認為,兩相比較,還是姑且以《史記·秦始皇本紀》的寫法為準會更穩妥些,過去清人梁玉繩就是持這樣的處理意見(梁玉繩《史記志疑》卷三〇)。這是因為《史記·秦始皇本紀》有秦國官方的史書《秦紀》作依據,自然會更準確。《戰國策》的“盛”應是通作“成”,“橋”則通作“蟜”。

其實《史記·秦始皇本紀》載述的成蟜行事,只是他去世的緣由和經過:

(秦王政)八年,長安君成蟜將軍擊趙,反,死屯留,軍吏皆斬死,遷其民于臨洮。將軍壁死,卒屯留、蒲鶮反,戮其尸。河魚大上,輕車重馬東就食。

上面文句的標點,都依從中華書局新點校本《史記》,其中有些句讀,并不妥當。但這段內容的問題,主要不是其點校者的判讀,而是前人的解讀。自古以來,讀史者的解讀就大可斟酌。

后世對《史記》上述記載的解讀,其基調,最早可見于《漢書·五行志》中之下:

《史記》“秦始皇八年,河魚大上”,劉向以為近魚孽也。是歲,始皇弟長安君將兵擊趙,反,死屯留,軍吏皆斬,遷其民于臨洮。明年有嫪毐之誅。魚陰類,民之象,逆流而上者,民將不從君令為逆行也。

劉向是西漢后期人,可見這樣的解釋,淵源之早。對這段文字的涵義,唐人顏師古注《漢書》,復進一步清楚闡釋說:

本使長安君擊趙,至屯留而謀反作亂,故賜長安君死,斬其軍吏,遷其黔首也。

這樣的表述,就把這些人的解讀展示得一清二楚:趙正的弟弟長安君成蟜在率兵擊趙的途中反叛,結果卻反被秦王趙正處死。后世有許多人又相繼做過多次解釋,大體上都沒有逸出于這一思路之外。

按照這樣的解讀,我想,不管是什么人,閱讀《史記》,在讀到這一段記載時,都會感到十分突兀:沒什么呢?這位老弟怎么會突然反了呢?他和接下來犯事兒的嫪毐不一樣。嫪毐深得趙正之母歡喜,二人還育有兩子,因得意而忘形,一時心血來潮,想要嫪家的種來接秦家的班以繼位成王,才斗膽犯上作亂(《史記·秦始皇本紀》、《史記·呂不韋列傳》),可成蟜自己就是趙家人(當然,更準確地說,當時還應稱作“秦家人”),是秦王的一母同胞的親兄弟(雖然兩人生物學意義上的父親并不相同),他反的究竟是哪一門子事兒呢?

清朝乾嘉時期的學術為什么那樣強調“實事求是”,你只有通過具體的研究才能有切實的體會。因為事實的認定,是第一等重要的工作,這是一項追求客觀真實面貌的探索。歷史的真相是什么,這是他們努力求索的核心目標。為什么?因為解釋歷史事實比認定歷史的本來面目,會有更大的主觀發揮余地。存在的不一定就是合理的,但只要是存在的,人們總是可以找到解釋的途徑,而且每個研究者總是可以做出自己的解釋。

事實上我們看《史記》和《戰國策》相關記載,是看不到任何成蟜反叛于秦廷的跡象的,而且他一直是被秦王趙正委以重任的。盡管如此,只要是認定了確實是有過這么一個事兒,研究歷史的人,就總會給它做出一個合理性或者說是必然性的說明。

就在絕大多數人都稀里胡涂地判定長安君成蟜的反叛行為時,清朝嘉慶時期有個名叫吳裕垂的人,寫了一本“史論”的書,名叫《史案》。這種“史論”性質的書籍,在乾嘉考據學術風潮下,主流學術界是不予一顧的,所以其書在道光年間刊行后也基本沒人理睬。原因是發議論和考史事不一樣,許多人只是放飛自己的膽子隨便想,想到什么就說什么。做學問的人,對此當然很不屑。

與普通“史論”性著述不同的是,這《史案》的作者還特別在意于人所習知的成案之外,對那些“賢奸心事未經人道者,皆別出心裁,暢所欲言,發先儒未發之蘊”,以力求“無一語拾人牙慧”(《史案》卷首吳世宣撰《凡例》),所以,他才會對所謂“成蟜叛秦”這個前人一向說不清、道不明的事件做出獨到的解說:

子政為太子,其次子成蟜,封長安君,當與始皇異母,必素聞羣叔流言,輒謂兄非嬴種,身合繼體,豫謀奪適矣。始皇八年,成蟜將兵擊趙,趙人窺悉其隱,欲離間其君臣骨肉之際,引為已用,因使軍士咻之,辨士激之,約為和親,一求賂以故地,一求納為秦王。成蟜得全趙為外援,群叔為內應,故行至屯留而遽反也。反則必資亂宗易姓為號召,被圍時或且登陴辱罵,故賊黨雖死猶戮其尸。(《史案》卷五“文信侯”條)

若是把這段儼乎其儼的論述翻譯成現在大家都好懂的大白話,其大意,就是說成蟜跟秦始皇不是一個媽生的(這一點是天知道的事兒),所以他知道秦始皇其實算不上根正苗紅的趙家人,因而就想動粗,想要橫著膀子奪下本該屬于自己的王位。于是,就在陣前發動了這場兵變。

這說法確實是夠“別出心裁”的了。可是,根據呢?不過“腦洞”一開,順著這個思路,使勁兒往下想,想著想著有時說不定也會在史料中找到相應的依據。關于所謂“成蟜叛秦”這一問題,清代很嚴謹的學者黃式三,真的就在切實可靠的史料中找到了成蟜與趙人勾結的證據,并做出如下論斷:

秦王弟長安君成蟜將軍擊趙,至屯留,有叛謀,趙封以饒,受之。事不克,成蟜自殺,軍吏皆斬死。卒之從叛而死者,戮其尸。徙屯留之民于臨洮。(黃式三《周季編略》卷九)

他的史料依據,除了前引《史記·秦始皇本紀》之外,還另有一條,這就是《史記·趙世家》,因而也可以說,黃式三主要是依賴《趙世家》的記載,才支撐他得出了上述認識。

成蟜叛秦說的根據與不合理

現在有很多學者,年輕的新人尤甚,看待一項既有的研究成果,往往只在意作者的名頭有多大,或是特別關注其視角有多新,卻不大審視這些學術觀點所依據的史料是不是足以支撐他的結論,甚至這些史料是不是足夠可信,是不是該看該用。在我看來,在史學研究中,與其所依據的史料相比,任何一種觀點都是第二位的,至少在未經審核其史料依據之前,我是不會盲目崇信任何一種新穎的見解的。我寫文章,盡量多直接引述一些重要的史料,正是想讓讀者和我一道從最基本的依據出發,相并相從,辨難析疑,以揭示歷史的真實樣貌。

那么,在黃式三所依據的《史記·趙世家》中,又有哪些相關的記載呢?其實就下面這一句話:

(悼襄王)六年,封長安君以饒。

趙悼襄王六年,正是成蟜將兵擊趙的秦王政八年,他這位長安君在這一年出兵擊趙,趙國又正在這一年給了長安君饒這塊封地,乍看起來,黃式三的認識,好像真的有根有據,信而可從了。

研究歷史,重視相關要素的聯系,從中捕捉史事的真相,這是一項最最基本的工作,學者對此一定要予以充分的重視。但在聯系這些相關的要素時,一定要首先注意,表面上的相關性并不等同于內在的實質性關聯,有時,只是一種偶然的巧合。真真假假,虛虛實實,而祛偽存真,正是研究者的職責。這正是需要學者們付出更多努力地方,同時也是能夠更多體現其研究能力的地方。

其實我們只要稍加分析,就會看到黃式三等人這種說法的不合理性。

首先,還是前面談到的那個問題,成蟜自己就是王室的人,在我看來,他是沒有叛秦歸趙的理由的。吳裕垂說成蟜與趙正不是一個媽生的,這純屬信口開河;至少直到目前為止,我還沒有看到說明成蟜另有其娘的材料。俗話說:“打仗親兄弟,上陣父子兵。”古今都是同樣的道理。秦王趙正既然委派成蟜統兵出征,就說明對他這位弟弟很是信任。此前不久,成蟜還曾受命出守于韓而“以其地入秦”(《戰國策·秦策四》),為大哥立下頗受時人稱道的功勞。這也體現出兄弟二人的關系是很融洽的,成蟜本來一直很受大哥的倚重。

再者若如黃式三所說,成蟜叛秦,不過是為了得到趙國賞給他的一個封邑,可他在秦本來已經受封于咸陽近旁富饒的長安,所以才會有長安君的封號,廢了好大勁兒叛逃到趙國,丟掉已有的長安封邑,換來的只是一個富饒程度遠不及長安的饒邑,代價卻不僅是拋下了老大哥,也背棄了老祖宗(當時成蟜他們家早就改而以“秦”為氏,不再是與趙國相同的趙氏),那他又何苦來的呢?我們現在,不管是誰,換了你,你會干這種傻事兒么?

另外,不管如黃式三所說,是為了跟趙國討一個自己早就有了的封邑,還是像吳裕垂所講的那樣,他是想和趙國串通勾搭在一起,然后殺個回馬槍,重歸秦國去搶下大哥趙正的王位,成蟜都一定會與趙國方面協調好,趙國的軍隊對他應該有所策應。那么,在這種情況下,身統大軍出征的成蟜,怎么竟會被秦國方面輕易剿滅?

這種種情況加在一起,實在太不可思議了。所以,吳裕垂和黃式三的說法,在史實上一定存在很嚴重的偏差。其實只要像上面分析的那樣,有一個全面看待史事來龍去脈的平常心,再稍微靜下心來翻一翻書,這里邊的問題,并不難發現。這就是趙國自己另有一個長安君,《史記·趙世家》里講到的,是彼長安君而不是此長安君。

趙國這個長安君,對于清代初年以后的很多人來說,其實比成蟜要有名得多,雖然說他最早是見于《戰國策》的記載,但康熙年間以后通行的發蒙讀物《古文觀止》選錄了相關的那一部分內容,這就是著名的“觸詟說趙太后”那個段子(《古文觀止》卷四)。這個段子的內容,大致如下:趙惠文王死后,兒子孝成王剛剛繼位,由太后出面主持朝政。太后因溺愛小兒子長安君,舍不得答應齊國的要求,送長安君到齊國去做人質,以換取齊國出兵,幫助趙國對付秦國的攻擊。因為這事關趙國的生死存亡,要完大家一塊完,臣子們為國為家都免不了要強力諫爭,太后聽得不耐煩,于是放出狠話:你們統統給我閉嘴,誰要敢再來勸她,她就唾一臉吐沫給他。最后,是很會揣摩女人心理的左師觸詟巧言示意,令趙太后幡然醒悟,痛痛快快地把他的心肝兒少子打發去了齊國(《戰國策·趙策四》)。司馬遷在寫《史記·趙世家》時,也從《戰國策》中采錄了這一史事。

趙國這位長安君其最初的封邑在哪里,史籍中雖然沒有留下具體的記載,但《戰國策·趙策》和《史記·趙世家》都同樣提到,觸詟在勸說趙太后時有“今媼尊長安君之位而封之以膏腴之地”云云的說法,這表明這位長安君在當時不僅確有封邑,而且他的封邑是“膏腴”良田,肥得很。既然如此,有人或許會問,那怎么還要再封給他一個饒邑,這個“饒”是在哪里呢?饒這個地方實在算不上很好,它地處黃河尾閭段的兩條汊流之間,地勢下洼,免不了常遭水淹。那為什么趙悼襄王會把它封給長安君呢?因為這是一塊新得到的土地。兩年前,也就是趙悼襄王四年,趙國剛從齊國手中奪得這塊地方(《史記·趙世家》。附案《史記·趙世家》原文為“龐暖將趙、楚、魏、燕之銳師,……攻齊,取饒、安”,今中華書局點校本《史記》),把“饒、安”連讀為一個地名,作“饒安”,這是錯誤的)。現在把它封給長安君,屬于“益封”的性質,也就是在原有的封地之外,再多給長安君一處封邑,這是當時的各個諸侯國間通行的做法,沒有什么特別之處。

通讀《史記·趙世家》上下文和它的記述形式,對“封長安君以饒”這樣的紀事,只能這樣理解,而絕沒有把這個長安君理解為秦國那個長安君的理由。做學問誰都會錯,但黃式如此三張冠李戴,錯得未免有些過于離譜。

不過從另一角度看,吳裕垂、黃式三兩人所持看法的荒唐,實際上是由于在他們之前(甚至直到現在)的其他那些人對《史記·秦始皇本紀》前述那段記載的解讀一直頗有錯謬。關于這一問題,所謂前人舊解,主要是指《漢書·五行志》暨唐顏師古注和《史記》三家注,下面就把他們提出的那些需要討論的看法,簡要歸納如下:

第一,這一事件的核心問題,是誰“反”了秦?從西漢后期人劉向,到東漢的班固,以及后來的所有學者,無一例外,都認為是成蟜反秦。

第二個核心問題是:被戮尸的人是誰?南朝劉宋時期的裴骃認為是“士卒死者”,意即隨同成蟜反叛的士卒死后都被秦廷戮尸。

這是兩點最為關鍵的核心問題,不難看出,吳裕垂和黃式三的發揮,都是由此生發。

由于按照這樣的注解,《史記》的內容,確實還有很多問題不易理解,撰著《史記志疑》的梁玉繩就對此很撓頭,老老實實地講道:“此節文義最難解,注亦欠明。”(《史記志疑》卷五)于是又有人對文中其他一些細節,提出新的解讀,如錢大昕、許宗彥和李慈銘等,但在我看來,到目前為止,所有這些學者的釋讀,尚且都未能切中其肯綮。

重讀新解:“反”秦非叛秦

解讀古代典籍,一項最基本的工作,或者說是最重要的出發點,就是句讀。因為句讀對,要以文義明為基礎。反過來說,若是讀者不能明晰其文義,我們首先應該檢討的,便是核定現有的句讀是否正確無誤,或者說是不是十分清晰準確。

為此,下面我就先嘗試提出自己的句讀,同時結合對所做句讀的具體說明,一并疏釋一下與之相關的既有觀點。對《史記·秦始皇本紀》這段內容,我的標點如下:

(秦王政)八年,長安君成蟜將軍擊趙,反,死屯留。軍吏皆斬死,遷其民于臨洮。將軍壁死,卒屯留蒲鶮反,戮其尸。河魚大上,輕車重馬東就食。

下面,我就逐一解說自己如此標點的緣由。

聽人講,一些歐美人士在學中文時,總結出漢語行文具有一個很大的特點:這就是需要先讀懂通篇的文章,回過頭來,才能明白每一個具體的字詞是什么意思。我看這話講得很有道理,至少在判讀中國歷史文獻時,通讀串講,才能更好地把握文意。

前面已經談到,解讀《史記》這段文字,最核心的問題是:到底是誰反叛了秦廷?如果像古往今來所有學者那樣,把反叛者解作統兵出征的將軍成蟜,那么,下文又一次談到的反卒,他們反的又是誰?如果像裴骃以來的那些學者那樣認為這些反卒就是隨同成蟜一起反叛秦廷的士卒,那么《史記》的行文未免太過于怪異,太令人費解:即作為罪魁禍首的成蟜,被秦國平叛的軍隊殺死之后,并沒有做出何種特別的處置,卻在將其下屬“軍吏”統統處斬的同時,還要對這些士卒加以戮尸。——似此本末倒置,豈非咄咄怪事?

理講不通,就有人換個法子來做新解。在這當中,清代最著名的史學考據家錢大昕率先站了出來。本來過去都是把《史記·秦始皇本紀》“壁死”理解成喪身于軍壁,死去的將軍便是成蟜(《史記·秦始皇本紀》唐司馬貞《索隱》、張守節《正義》),錢大昕卻對此提出了不同的看法:

“壁”者將軍之名,蓋別是一人,與上文“成蟜”初不相蒙,注家牽合為一,故愈不能了。(錢大昕《三史拾遺》卷一)

錢氏又云:

卒屯留蒲鶮反,戮其尸。注:徐廣曰“鶮一作鹖,屯留、蒲鹖皆地名,壁于此地時,士卒死者皆戮其尸”。“蒲鶮”當是人姓名,為將軍部下卒。壁死而鶮反,故加以戮尸之刑。舊注牽合上文,不足取。(錢大昕《三史拾遺》卷一)

這樣的解釋,當然頗顯新穎,不過錢大昕沒有明確交待這位名叫“壁”的將軍,是屬于哪一方的人,把上下文義連起來看,似乎與成蟜不是一伙的,應該是忠實于秦王室的。

稍后,有許宗彥者,更清楚地講明了這一點:

“壁”者是將軍者之名,當即是討平成蟜之人,而壁旋亦死,軍中無主。“蒲鶮”者是卒之名。蓋“蒲鶮”屯留人,聞屯留人盡當遷,故因將軍之死而反,反亦即死,故戮其尸也。(清李慈銘《越縵堂讀史札記》卷一引述許宗彥說)

這么講,通,好像是比原來通了一些,可是一者趕得有點兒太寸了:一個大將軍剛被斬殺,斬殺他的另一個大將軍卻又莫名其妙地說死就死了。司馬遷對這,并不加任何說明,這也太不合乎情理。二者若是作這樣的理解,未免需要對《史記》的原文,添增太多司馬遷沒有寫上的文字,例如在“將軍壁死”之前,非添加相應的文字則不成章句,太史公何以如此吝嗇筆墨而把文義弄得這般隱晦?

做文史研究的人都知道,所謂增字解經,是深受學人詬病的做法,非萬不得已不宜輕易為之。讀史也是同樣如此,史書原文要是能夠講得通,最好還是先別這樣另辟蹊徑。

錢大昕等人上述認識,總的結論,雖然我不能認同,但他們把“蒲鶮”理解為士卒的名字,不管是從上下文義來看,還是從前后時代我們能夠看到的地名來看,都是合理可信的。所以上面所列我對《史記》的標點,就采納了這一見解。

我對這段文字的理解,最主要的切入點,就是前文所說,我們看不到成蟜有反秦的動機;假如一定要認定他率兵反秦降趙,那么在秦、趙兩方也找不到任何相應的跡象。這不管怎么說,在當時也是一件十分重大的事件,而史籍的記載卻呈現這樣的情況,實在是很不應該的。

那么,唯一能夠說明成蟜反秦的那個“反”字,真的就只有“反叛”這一項語義了么?難道不能做出其他的解釋么?事實并非如此,在秦漢以前的文獻里,這個“反”字,常常是被用作“往返”的“返”義使用的,即“反”可以通作“返”,而在我看來,《史記·秦始皇本紀》這個“反”字,正是這樣的用法。

現在就從這樣的理解出發,按照我給《史記·秦始皇本紀》這段文字所劃分的三個層次,做一串解。

第一個層次:“長安君成蟜將軍擊趙,反,死屯留。”這是講成蟜統兵征趙,在返回的路上途徑屯留時,死在了那里。至于成蟜這次出征的具體作戰地點和戰績,《史記》都沒有講,我們也找不到相應的痕跡,這很可能是因為成蟜在進軍的路上突患急癥,使得他不得不退兵回國,但病發太急,還是沒有能夠來得及回到關中,就死在了屯留。

第二個層次:“軍吏皆斬死,遷其民于臨洮。”這兩句話是講秦國方面對反叛士卒的懲處。“軍吏”即軍中官吏,其所以被處以斬刑,應是緣于附從反卒作亂。被遷徙到秦西北邊地臨洮的居民,同樣是緣于其響應或是服從于反叛作亂的士卒。其中“軍吏皆斬死”的“死”字,在此似嫌累贅,且不見于前列《漢書·五行志》轉述的同一內容,清人許宗彥和李慈銘都認為是衍文(清李慈銘《越縵堂讀史札記》卷一引述許宗彥說),其說可從,當刪。

第三個層次:“將軍壁死,卒屯留蒲鶮反,戮其尸。”這是用倒敘的筆法,追加說明上述第二層內容的事發原委,即將軍成蟜病故于軍壘之中,軍中來自屯留的士卒蒲鶮興事造反,結果,被秦軍平定,“戮”了這位蒲鶮的尸體,也就是陳尸示眾,以儆效尤。另外,與王弟將軍成蟜相比,屯留之卒蒲鶮地位更低得不知多少倍,劉向所說“魚陰類,民之象,逆流而上者,民將不從君令為逆行也”,這一解釋與蒲鶮的地位其實更加契合,亦即這樣的解釋,與《史記·秦本紀》中這一年“河魚大上”的記載并沒有什么矛盾。

除了這重倒敘的筆法,有些人或許有些生疏之外,我想,這樣的解讀,上下行文的邏輯應該是比較順暢的,也符合成蟜與秦王室的關系和其他相關的記載。

《史記》行文中像這樣的倒敘筆法,其實在早期文獻中,也并不稀見。昔楊樹達撰《古書疑義舉例續補》,列有“文中自注例”一條(見該書卷二),若是循此通例,“將軍壁死,卒屯留蒲鶮反,戮其尸”這幾句話,似乎也可以看作是對“軍吏皆斬死,遷其民于臨洮”這兩句話的自注,這樣講也是講得通的。又孫德謙撰《古書讀法略例》,其中所列“統下文而義自明例”(見該書卷二),《史記·秦始皇本紀》對成蟜亡故引發之事的敘述,同這些事例也多有相通之處,感興趣的朋友不妨找來比照。要之,書要讀得多,才能看得通,少見就難免多怪。

另外,尋繹史籍,屯留士卒蒲鶮趁成蟜病故之際起事造反并獲得當地居民支持,也自有其特殊緣由。屯留地屬上黨,其地本屬韓國,趙孝成王四年“發兵取上黨”(《史記·趙世家》),而在秦莊襄王三年復被秦軍攻取(《史記·秦本紀》《史記·六國年表》)。據《史記·趙世家》記載,在趙國取得上黨之地前夕,“韓氏上黨守馮亭使者至,曰‘韓不能守上黨,入之于秦。其吏民皆安為趙,不欲為秦。有城市邑十七,愿再拜入之趙,財(德勇案:此字清何焯《義門讀書記》卷一三《史記》上以為當正作“聽”)王所以賜吏民’”。這里所說“其吏民皆安為趙,不欲為秦”,應當就是蒲鶮以一區區士卒竟能起而反秦并獲得當地群眾廣泛支持的民意基礎。

了解到這樣的歷史背景,就更容易理解屯留卒蒲鶮起事反秦的合理性,從而也就更加清楚秦始皇的老弟絕沒有賣身投靠趙國。不僅如此,他還一直緊跟著大哥往死里走,最終竟死在了血腥征服他國的路上。

既然同是趙家人,有其兄,自有其弟,這本是理所當然的事情。轉了這么一大圈,現在回到我們在這里談論的主題,看看“成蟜”這個名字。“蟜”本來是毒蟲的意思,秦老爹莊襄王子楚不會給孩子取這么招人討厭的名字。那么我們就來看這個字的另一重涵義,即“蟜”還可以通作“矯”,意思是變“不正”為“正”。按這個意思,這位小老弟的名字,可就同他大哥的有一搭了:一個叫“正”,還有一個備胎叫“成蟜(矯)”,也就是形成變“不正”為“正”的狀態。看見沒有,不管是從周人之制父死子繼,還是循商人之規兄終弟及,怎么著都是那么一個以己身“正”天下的做法,秦老爹早就算計好了(附案據清顧炎武《日知錄》卷二三“排行”條和清人陸以湉《冷盧雜識》卷一“兄弟聯名”條考述,兄弟聯名這一制度似正式興起于東漢末年。若然,則秦始皇兄弟這樣的命名方式,或可稱其濫觴),這天下好像真該著就是他們趙家的了。

不過從秦老爹,到“始皇帝”,依賴慘無人性的暴力,他們席卷大地平天下,他們再以一己之意“正”天下,看起來,好像都天遂人愿,心想事成了,可是大秦帝國不過維持了短短的不足十四年而已,最后秦始皇的孫子子嬰想退回去,還是蜷縮在西北邊陲,對付著做個誰也看不起的小小諸侯國,這也做不成了。真是眼看他起高樓,眼看他樓塌了!自己做得不正,還想“正”人“正”天下,結局只能如此。

(本文標題與小標題為編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司