- +1

講座︱韋正:漫談中國古代墓葬壁畫里的鬼和仙

2019年4月12日,北京大學考古文博學院的韋正教授做了以“打鬼和升仙”為主題的開幕講座。韋正教授主要根據古代墓葬壁畫和明器,以及相關文本材料,從中國古人生死觀、墓葬藝術中對打鬼和升仙的表現方式等方面入手,以風趣幽默的語言,向聽眾展現了一幅古人對死后世界想象的神秘畫卷。

首先,韋正教授簡要介紹了中國古人的生死觀。中國古代用元氣論解釋世界的形成,也用元氣論解釋人的思想意識、觸覺與肉體。中國古代比較普遍的觀點是:人的思想意識——神明,被認為是由精細輕盈的“氣”構成,謂之“魂”或“靈魂”;觸覺——感官,被認為由半清半濁之“氣”構成,謂之“魄”;肉體則由重濁之氣構成。人死之后,魂氣最終升天,魄氣與肉體最終赴地下,即所謂的黃泉之下。在升天入地之前,作為“氣”的魂與魄都可能繼續在現實世界中活動,并且似乎有一定的自主意識,從而對生人造成影響。這些認識在古人那里可能是模糊的,但潛在的意義卻非同尋常且十分豐富,其中至少蘊含三個方面的內容:第一,人可以變通的形式可以自如來往于天上、現實、地下三個世界之中;第二,人死之后魂魄之氣仍能在現實世界中活動,既能造成有益影響,也能造成有害影響,對它們的安撫成為必要,這是祭祀等禮儀活動產生的重要原因。第三,魄有知覺,并需依附于肉體而存在,且最終與肉體同被藏入地下,所以要建造墓葬,對尸體進行保護,并進行事死如事生的陪葬活動。

“打鬼”

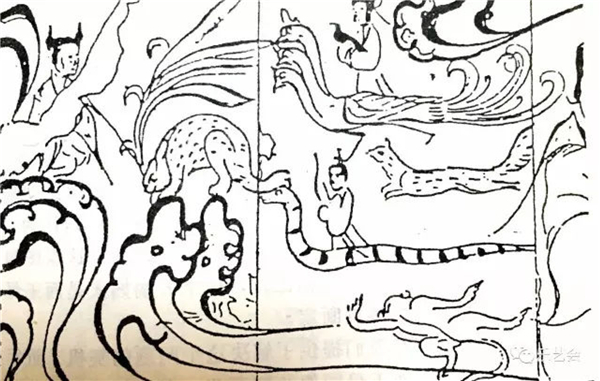

隨后,韋正教授通過古代墓室壁畫和隨葬明器等材料,闡釋了中國古人如何在墓葬中表現“打鬼”這一主題。打鬼圖最早見于洛陽燒溝M61等西漢晚期壁畫墓葬之中,表現打鬼儀式的墓葬壁畫比較集中地存在于西漢中晚期剛剛興起的磚室墓之中,這可能直接摹繪了墓葬建好后舉行的打鬼儀式,反映了西漢中晚期對喪葬活動的關注重心不同于其后時代。而到了東漢時期,墓葬壁畫著重描繪的是墓主生前生活場景,打鬼通常只通過擺設鎮墓獸來表示,這表明東漢時期對喪葬活動關注的重心不同于西漢時期。進入魏晉時期,南方地區出現了很富有特色的鎮墓獸,如犀牛、穿山甲、吐舌人物等,這當與地方文化的重新抬頭和當地地理環境有關。

隨著東漢晚期佛教傳入中國,中國本土的鬼神觀受到了極大的沖擊和影響。在佛教地獄觀的影響下,對死者的拯救成了首要任務。與地獄拯救相關的內容主要有以下幾個方面:第一,佛教的“中陰”觀,指人初死到重新投生這段時間的狀態。喪葬過程中的七七之俗與此密切相關,即每過七天有一次投身的機會。第二,中國百天、一年、三年的喪期。中國傳統只是以孝思逐漸淡薄來解釋喪期,其實是很不徹底的。以上兩點結合產生了冥界的十王思想,最后輪值的是死后三年期滿的五道轉輪王,這就實現了佛教與中國傳統思想的完美結合,使作為家庭成員的死者最終投生該去的地方。至于“十王”則是地上官府在地下的反映,地下官府則從秦漢時期就明確存在且健全了,后來不過換上了佛教的包裝而已。第三,地藏思想。佛教地獄觀在吠陀世代已經存在,在婆羅門教中有豐富內容,在中國東晉南朝時期已經產生巨大影響,南朝冥報小說中有很多反映。由此,表現鬼神圖像的資料轉而以寺院壁畫、石窟塑像和紙帛等圖像文本為主,教育的意義也開始大于儀式的意義。

“升仙”

最后,韋正教授討論了升天和升仙的問題。他認為升天與升仙既有區別,又有聯系,兩者的動機不一樣,天界與仙界的景象也不一樣。升天的本來含義因為升仙說的流行而逐漸被遺忘,這與道教關系很大。道教興起后,首先是天界被仙化,然后是仙界迅速被秩序化,儼然天上的人間官府社會。

從甲骨文、金文以及《尚書》、《詩經》等傳世文獻資料中先王“賓于天”、“文王在上,於昭於天”可知,升天思想至少在商周時期就存在。如果考慮到玉琮、玉璧、玉龜等史前通天法器的存在,那么升天思想在史前應該已經存在了。天界景象究竟如何,卻不得而知。這是由于早期的文字材料中缺少詳細的描述,也沒有可資佐證的圖像材料,但漢晉南北朝墓葬壁畫材料卻提供了很多補充,為后人理解早期的升天思想提供了途徑。

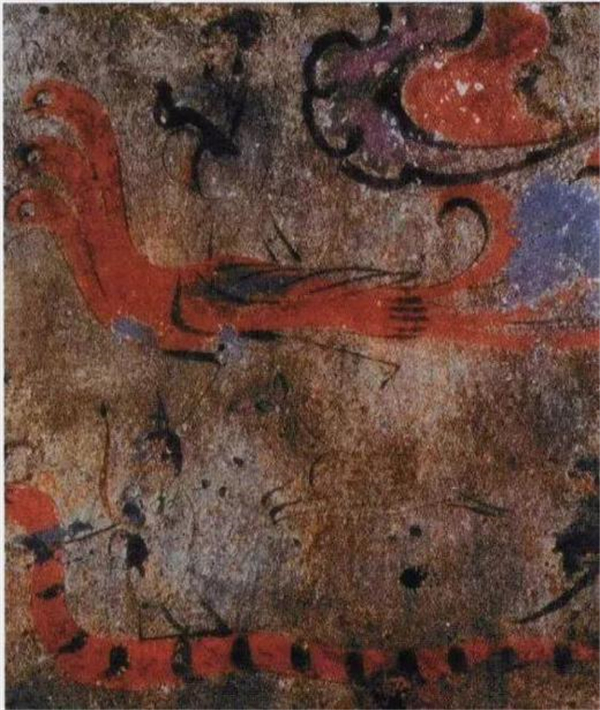

韋正教授強調,升天的目的是回歸祖先所在的地方,祖先則是在天上的。他以西漢晚期的卜千秋墓室脊部壁畫中的卜千秋夫婦升天圖為例:壁畫從一端的伏羲開始到另一端的女媧而結束,從人首蛇身可以看出男性人物為伏羲,所以兩端人物為伏羲和女媧而不是西王母東王公,這是很重要的事實。在伏羲和女媧之間的為由持節方士引領的卜千秋夫婦升天行列。在行列之中除卜千秋夫婦之外,還有龍、鳳、虎、兔、梟羊等動物。從后世觀點看,持節方士本與升仙密切相關,他應將墓主帶往西王母的不死仙鄉,而不應是人類始祖伏羲女媧那里。但卜千秋墓壁畫不是錯畫,而是恰恰反映了升天思想具有更古老的淵源,不過西漢晚期升天與升仙思想的混合已經發生。

馬王堆一號墓帛畫也可支持這一猜想。韋正教授對馬王堆一號墓帛畫上部主神的身份進行了探討,他認為主神名稱雖然難定,但有一點是基本可以肯定的,那就是主神作人身蛇尾的形態,所以應當是祖先之神,其性質與伏羲女媧相近(可能就是伏羲女媧的合體)。不論對主神的性質作何解釋,主神位居天上,并且在天上享受很高位置,因此馬王堆一號墓帛畫表達了回到祖先之神那里的意圖可能不完全是臆測。

對升天就是回到祖先之處而別無其他有切實了解后,就可以理解古人對天界的想象只能是現實世界的翻版。以敦煌佛爺廟灣M133為例,墓葬門墻由畫像磚構成,從底部的建筑開始,中間為大量的動物、人物、射獵場景,到上部的男女人物和雞首人物、牛首人物把守的天門而結束,有學者稱之為“升仙通道”,不過韋正教授認為,將其稱為“升天通道”可能更為恰當。

在講座最后,韋正教授做了簡練而精彩的總結。第一,打鬼與升仙是中國古代墓葬壁畫的主要內容。打鬼與升仙是彼此關聯的兩件事:打鬼是打地下之鬼,以保證墓主的安全;墓主安全得到保障后,才可能實現升仙的愿望。第二,打鬼牽涉到中國人的黃泉觀和陰曹地府觀,中國人的陰曹地府觀經歷了從現實官府的翻版到佛教地獄觀的變化。佛教傳入后對本土生死觀的產生強烈沖擊和影響,但也部分被吸收到中國喪葬文化之中,并與中國喪葬文化水乳交融,真正成為中國喪葬文化的有機部分。打鬼因此不再是唯一重要的事情,墓主的地獄拯救變得異常重要起來,只是在墓葬壁畫中沒有多加表現而已。第三,升仙是極富中國特色的思想,是中國古人生前死后的終極追求。升仙思想與升天思想關系密切,天界本是人間的簡單翻版,但仙界逐漸具備了人間社會的等級特征,使仙界的吸引力下降,但個人主義的神仙觀依然具有很強的吸引力。因此,

韋正教授認為升天”的目的是“回歸”,墓葬藝術中對“天界”的描繪其實是人間的映照。鬼與神仙在想象世界的存在,使人生不再局限于僅此一生,也不再局限于現實世界。可以說,鬼與神仙既帶來了煩惱,但更給人帶來了希望。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司