- +1

張仲民︱書生“三變”為“封侯”——劉師培的“阿諛取容”

說起近代中國的善變人物,一生短暫的劉師培(1884-1919)肯定算是比較著名的一個。從政治立場轉變的角度追溯,劉師培由一傳統文士,轉變為一反滿革命論者,為其第一變。1908年初,劉師培轉而又與兩江總督端方暗通款曲,充當偵察革命黨活動的密探,事發后于1909年初公開加入端方幕府,并同昔日激進的政治立場決絕,復歸于存古派,可為其第二變。而其第三變,則發生在民初袁世凱圖謀復辟帝制之時,經不住功名利祿誘惑的劉師培為袁世凱歌功頌德,其中所提請開方略館建議,激起的反響尤大,頗值得詳細鉤沉。

民國肇建,僥幸從四川資州兵變中逃生的劉師培開始任教于成都國學院,大約一年半的時間。1913年夏,劉師培攜妻回揚州省親。遺憾的是,省親后他沒有返回成都復職,卻轉而北上投靠了時為山西督軍閻錫山心腹的南桂馨。在南桂馨推薦下,劉師培出任閻氏的都督府顧問,不復再有以往在成都時相對單純的讀書講學生活。

由于閻錫山非北洋派出身,又曾有過加入同盟會的經歷,他受到正在大力推行中央集權政策的袁世凱的猜忌。為了自保和取信于袁,在南桂馨建議下,業已由山西督軍變為山西將軍的閻錫山,利用袁世凱在全國范圍內征召所謂經學通儒裝點門面、大搞復古動作的機會,把到太原尚未滿一年的劉師培推薦給袁世凱。為了能夠讓袁世凱重用劉師培,閻錫山特意具名寫了一封保薦信,詳述其生平業績與家學淵源,高度評價了劉師培的學問,請求袁世凱能夠馬上接見和重用劉師培。有關信息稍后曾被《申報》披露,其內容如下:

為保薦經學通儒,請準送覲事。竊自漢代表章六經,崇尚實學,一時通儒碩彥,闡微言于既晦,守師說以名家,用能經學昌明,蔚為風氣。蓋以學術之純疵,有關治術之得失,際此眾說爭鳴之會,誠得通經致用之士,實足為匡時厲俗之資。茲查有前分省補用知府劉師培,江蘇儀征縣人,由舉人揀選知縣,保洊知府,曾派充學部咨議官、粵漢鐵路顧問官。該員博聞強記,穎悟過人,經史百家,靡不淹貫。自襄事南洋督幕,于吏治掌故研究有年,力求實用,而于保存國粹,提倡尤力,故東南人士咸耳該員淹博之名。嗣充四川國學院院長,兼辦存古學校,分經教授,造就多才。其征文考獻之功,尤為川人所交頌。上年來晉,錫山知其傳經累世,粹然儒者,聘充顧問。一年以來,講學論文,深資獲益,而考月著書之宏富、修業之精勤,為晚今所僅見。錫山深知該員學有本源,用特據保薦,理合附呈履歷,伏乞恩準送覲,量材錄用,無任惶悚命之至。(《劉師培送覲之保薦呈》,《申報》1914年10月21日)

收到閻錫山推薦后,袁世凱只任命劉師培為“政治咨議”這樣的顧問閑官,月俸兩百元。1915年初,急于籠絡各方勢力為自己賣命的袁世凱召見了劉師培,“著交教育部從優任用”。

袁世凱的姿態讓一直不能忘情功名利祿的劉師培受寵若驚,以為得遇明主,富貴榮華可期。他馬上用駢文撰寫了謝恩呈給袁世凱,表示自己得以書生身份為其賞識,感恩榮幸至極,讀書應對之外,唯有專心等待差遣以作報答。全呈文句華麗肉麻,但卻格調低下、媚態十足:

恭維大總統乾德誕敷,謙光下濟,風宣衢室,化溢靈臺。訪辛尹之遣箴,聘申公以束帛。偕偕士子,伸風議而遂棲遲;駃駃征夫,詠咨諏而懷靡及。顧復不遺葑釆,忝備蕘詢,班周士之外傳,進漢臣于前席,俾聞國政,責以春秋致用之方,遂候禁宮,置之朝夕論思之地,寵光曲被,隕越滋虞,惟有勉竭涓埃,冀圖報稱。申遠猷于辰告,勵亮節于寅恭。爾有嘉謀,庶備南宮之專對;朝無闕事,愿窺東觀之遺書。(《劉師培謝恩駢呈》,《申報》1915年1月24日)

上海《新聞報》(1915年1月24日)也轉載了該文,并加有按語,稱其“系一篇駢體文字,辭藻典雅,真樊樊山(即樊增祥,引者注)所謂以文字報國之杰構”。

而鎮壓“二次革命”和掃平“白狼”后,袁世凱的實權和威望已經如日中天。這位當年被臨時參議院和輿論視為“世界之第二華盛頓,中華民國之第一華盛頓”的臨時大總統,此時已成為正式大總統,并在1914年通過的新約法中獲得了近乎專制皇帝的至高無上地位,還被陸軍總長段祺瑞、副總統黎元洪及各省將軍聯合進封號為“神武大元帥”,“以示尊嚴無上之威”(天競:《神武大元帥》,《新聞報》1914年8月2日,第四張第一版)。

耳聞目睹及此,急于獲得袁世凱寵信的劉師培遂公然上呈頌揚袁世凱的文治武功蓋世:“內亂勘定,萌庶樂生。元首之德,賢于堯舜。宣著方略,以詔后人。”(轉見友箕:《我獨無解于今日之劉師培》,《神州日報》1915年5月24日)劉師培這里希望袁能仿照清朝《圣武記》舊例,開設“方略館,并請設總纂、纂修、協修、提調、收掌各官”,“以紀寰宇寧平、兵革不作、修文偃武、民樂升平之盛跡”(《專電·北京電》,《申報》1915年5月1日;《北京專電·劉申叔尚作承平雅頌談》,《神州日報》1915年5月2日)。

可惜劉師培的這個提議非常不合時宜,恰趕上中日關于二十一條交涉的關鍵時刻。此前一直對袁世凱聯合英美制日策略不滿的日本利用“歐戰”列強無暇東顧的良機,于1915年1月18日向袁世凱政府提出苛刻的二十四條要求,同時暗中又雙管齊下,與袁世凱的政治對手孫中山等革命黨人以及清朝遺老秘密談判,以支持孫中山和清帝復辟為代價脅迫袁世凱就范。4月26日,日本政府又向袁世凱政府提出“二十一條”修正案,敦促袁世凱政府盡早簽署協議,然后又步步緊逼,于1915年5月7日發出最后通牒和戰爭威脅,限期四十八小時答復。無奈之下,袁世凱政府被迫于5月9日接受通牒,但拒絕了最為關鍵的第五條,將日方該條中要求管控中國軍械、警察、鐵路,全部聘用日本顧問等內容主張另行再議,“容日協商”,5月25日,雙方簽訂協議。日本的要求及通牒先后公布后,從4月底開始,國內輿情激昂,抗議日本政府之余,更多是對袁世凱政府及所謂親日派外交官采取妥協手段導致外交失敗、國家主權喪失現狀的反思與批評。

因劉師培無視客觀事實和當時的危急局勢,更主要或因其請開設方略館、仿修《圣武記》的言論太過肉麻浮夸,其立論旋即遭到諸多指責,所謂“眾口交騰”也。如1915年5月2日《申報》上就有署名默的《挨時日》一文諷刺劉師培無視現狀、公然撒謊諂媚:

中國之時日,以挨而過,時局可知矣!且此所挨之時日,其能有幾危難,亦可想矣。然而今日之世,尚有以為“寰宇又寧,兵革不作,修文偃武,民樂升平”而請開方略館如劉師培者。

《神州日報》上則有評論挖苦劉師培此舉表面是投機取巧、為了迎合袁世凱當局,實際顯示其私心太重,系變相替自己謀飯碗:

劉申叔請開方略館,固可為識時務俊杰,亦不失為書生本色,而且功德無量。殆自總編纂以至錄事,將來吸納寒畯,正自不鮮矣!于清史館外更新辟一新啖飯所矣!豈不盛哉?(老談:《瑣言》,《神州日報》1915年5月4日)

稍后,1915年5月24日《神州日報》又專門發表“社論”《我獨無解于今日之劉師培》,挖苦其厚顏無恥、大肆撒謊,“蛇蛇碩言出自口矣,巧言如簧顏之厚矣”。文章還追溯劉師培在《國粹學報》時期的表現,以襯托其與今日的反差,接著并講述了劉師培民初之發家故事,“以輾轉緣附而入閻督幕府,又膺薦剡,荷蒙知遇,感激馳驅,以憂患之余生得大隱于朝市,亦不可謂非其福”,文章進而感慨劉師培急于為袁世凱效命,居然高調請開方略館,表面是吹捧袁氏,實則自甘墮落、肆意說謊欺騙:

方中日交涉事機之急,自負床之子,稍有聞見,莫不知國勢阽危,如不終日。而劉申叔顧以治定功成之囈語,欺飾自宮,涂塞耳目,自隳人格,固所不恤,其視項城為何如人?……嗟乎,申叔可以寐矣!

該社論進一步分析劉師培如此做法之造因,認為其系自作聰明、不甘寂寞,貿貿然就作效顰東施,卻又饑不擇食、不自量力,以一飽學書生身份主動介入莫測政海,淪為御用文人,實在可恨可嘆:

以中歲拓落,沉滯下位,久處京華,不耐玄默,亟欲發憤以功名自見。又見今之以口舌取卿貳者,亦非無人,于是忍俊不禁,攘臂而起,亦人之恒情。不悟人各有所長,東施效顰,適增其丑。且當世雖盛言復古,而政海風波,迄未晏靜,豈容有文士經生回旋之余地?若為區區升斗之祿,藉此以圖報稱,則以申叔之高文績學,亦何施而不可?而必獻其突梯滑稽、如脂如韋之故技,以求詭得于萬一,是亦不可以已乎?……申叔惟一飽之是謀,不務正學以言,而曲學以阿世。假令轅固而生今日,其憤慨又當何如?

參政院參政、政事堂上行走王鴻猷面對劉師培此舉及朝野間的復古之風,也專門向袁世凱上條陳,忠言進諫,分析當前形勢,提出解決困境措施與應采取的用人策略。內中王氏特別點名批評“劉師培請開方略館”一事,認為系“阿諛取容”之舉(《北京電》,《申報》1915年5月17日)。王鴻猷的提議及其對劉師培的彈劾,曾引起輿論比較廣泛的關注。像1915年5月21日《時報》即發表評論說:“劉師培曲學阿世,久為清議所不容。”

青年顧頡剛看到《時報》上述報道后,一度為劉師培鳴不平,認為只依靠這樣的簡短訊息,并不能判斷劉師培之所為究竟如何。換言之,在北京做官,有阿諛行為自難避免,劉師培無法免俗,也可以理解:

其詳事亦無見,不知劉氏何故招人忌也。居官京中而言不阿世,固難能矣,何獨于劉氏而責之。且劉氏尚能曲學,而其他阿世者,即曲亦不會,王劾有其他怨乎?

顧頡剛認為劉師培雖然“品行本不好”,但可以聘任其為大學教員發揮長處,強過陳衍之流文人任教“百倍”,顧頡剛這里天真地以為大學教員薪水很高,劉師培勢必愿意就任,只可惜“政府用人不以其道,一劉氏猶不能保,亦可惜矣”(顧頡剛:《顧頡剛讀書筆記》,中華書局2011年版,第十五卷,58-59頁)。

不過,后來顧頡剛也通過朋友張正甫了解到北京大學校長胡仁源希望聘請劉師培擔任中哲學門教員,劉卻提出了苛刻條件,每周只愿上課“二點鐘”,月薪卻需要“五百圓”,顧頡剛感覺劉開價太高,實則是不愿意去大學任教。為此顧頡剛又感慨道:“堂堂大學校,只以中材充教員。一二負時望者,又有恃而不愿就,學術其能昌乎?”進而,顧頡剛此處又評論劉師培學術,認為劉氏學問其實也不足以在大學任教:

余觀劉光漢之學,亦只以記誦掇拾見長,溝通大義,非所責矣。蓋觀物之變,洞察上下,非以哲學為根柢不可。起顧中國,誰則任之?(第一流有太炎先生,第二流有嚴復、康有為、梁啟超等。)(顧頡剛:《顧頡剛讀書筆記》,第十五卷,70-71頁)

此處顧頡剛還記載了張正甫對劉師培多變歷史的看法,張認為劉師培清季以來善變之故,很大程度上是由于 “鉗制于其妻”的結果,只是不知道此次劉師培于“日本要求迫切時”上書袁世凱之事,“此不知是其妻謀否也”。顧頡剛大概在這時才恍然大悟之前王鴻猷彈劾劉師培“曲學阿世”的緣由,于是他對劉師培的態度發生了大轉變,并在昔日為劉師培辯護的記錄旁加眉批,表示自己當時失察:“至今為新朝佐命,其言驗矣。愧吾當時不能審矣。”(顧頡剛:《顧頡剛讀書筆記》,第十五卷,59頁)

由時論和時人的激烈反應,可以管窺劉師培的吹捧同現實的真實情況相脫節的程度。無怪乎劉師培此議會成為笑談,被時人編為《滑稽小說·虧得劉師培》,刊發在1915年5月5日《申報》上——該文借募集“救國儲金”以應對國難的現實與劉師培請開方略館之強國根據的強烈反差,對其嘲諷挖苦。

稍后,《甲寅雜志》上亦刊有評論指責劉師培請開方略館的提議,說其不顧老百姓真實處境之悲慘,公然撒謊,歪曲現實,為袁世凱粉飾太平:

人民既在水深火熱之中,亦運而已矣,謂人民安樂太平為唐虞以來所未有,此特劉師培之所見而已。若我儕小民,寧生于桀紂之世,而不愿生于此舜日堯天之世也。(伍孑余:《言之者無罪》,《甲寅雜志》第一卷第七號)

有意思的是,當時像劉師培這樣不顧中日二十一條交涉中中方失敗的現實,為袁世凱大唱贊歌、慶祝交涉勝利的,一般袁氏手下頗不乏人,如駐日公使陸宗輿、貴州巡按使龍建章、廣東巡按使李國筠、山東巡按使蔡儒楷等,他們均曾致電袁世凱慶祝和平與大總統外交成功,其中龍建章“且主張開全國提燈大會”慶祝,“其電中措詞備極頌揚之致”。這些人的表現雖被目為“喪心病狂”“不知有國恥者”,然而均比不上劉師培請開方略館這樣的關注程度,或因這些人僅為“循例頌揚”,出格程度與受到的關注程度均不如劉師培之故。

事實上,當時參與中日談判的外交人士如外交總長陸征祥、次長曹汝霖等也認為此次交涉的勝利者為中方,認為中國在強大日本的壓力下,已經盡可能將傷害降低到最少程度,雖然袁政府簽署承認協議,但已將最關鍵的第五項中的管控中國軍械、警察、鐵路、全部聘用日本顧問等日方無理要求另行再議,“容日協商”,并未完全滿足日本的勒索。日本國內輿論亦認為日方此次交涉目的并未達到,反而激發了中國人的反日情緒,故此次交涉實為日本的失敗,輿論要求更換外相及駐華公使。曹汝霖事后的回憶仍堅持此點,認為自己及二十一條均被污名化:

揣日本此次所提之《二十一條》,包羅萬象,集眾大成……凡此苛刻條件,思以雷霆之壓力,一鼓而使我屈服。若使隨其所欲,直可亡國。幸我府院一心,內外協力,得此結果,亦是國家之福。世人不察,混稱《二十一條》辱國條件,一若會議時已全部承認者,不知二十一條中之第五項各條,不但辱國,且有亡國可能,已堅拒撤回不議。而所議定者,不滿十條。世人對此交涉內容,以訛傳訛,盡失真相。尤異者,我雖列席會議,而此約之簽字者是外交總長陸征祥,我是次長何能簽約?世人都誤以為此約由我簽字……(參看黃花通信:《痛定中都人士之情狀》,《神州日報》1915年5月19日,第2頁;《中日交涉最后之一把痛淚》《外交當局之振振有詞》,《神州日報》1915年5月19日,第3頁;曹汝霖:《一生之回憶》,中國大百科全書出版社2016版,133頁)

較之媒體對劉師培此論的口誅筆伐,袁世凱雖然為劉師培請求開設方略館、仿修《圣武記》的建議吸引,但尚有些許自知之明的他仍有所顧忌,并未完全聽從劉師培建議,沒有成立方略館,僅僅派吳闿生等十六人去編輯《平亂記》——主要是“平白狼及贛寧亂紀事本末”,有意思的是,袁世凱卻沒將“原請人劉師培”吸納于編纂者中。劉師培卻毫不在意,之后又參與組織籌安會,議政復參政,為袁世凱復辟帝制大吹法螺,成為籌安會“六君子”中“筆墨最勤者”。如1915年11月17日《順天時報》上刊登的《闊哉!劉上大夫》一文中的諷刺,劉師培作文“滿紙神功圣德、緯武經文,亟示其感恩圖報之素志”。

1915年12月中旬袁世凱帝制自為后,袁世凱及其手下不再有所忌憚,議定增設方略館,“按清制辦理”,命手下文人于其中效法清朝編修《圣武記》紀念其文治武功的做法,編輯《神武記》,“俾與前清之《圣武記》后先媲美”(《帝制聲中之新著作·統率處之〈神武記〉》,《(長沙)大公報》1915年12月17日) 。

可惜云南宣告獨立,護國反袁運動爆發,袁世凱逐漸眾叛親離,稍后連洪憲皇帝稱號也被迫取消。袁世凱大勢已去之后,《神武記》一書之后續自然就不了了之。而視袁世凱為恩主的劉師培也落下“有文無行”“曲學阿世”的“莽大夫”惡名,其這一時期為袁世凱背書諸作被時人視為笑柄,認為其肉麻程度和下賤指數可媲美昔年揚雄的《劇秦美新》一作。

對于此,劉師培特意撰有《書楊雄傳后》一詩為自己聲辯。在詩中,劉師培稱贊揚雄(公元前53-公元18年)為多才“通儒”,可惜遭到朱熹在《通鑒綱目》中的惡評:“紫陽作綱目,筆削更口誅。惟據美新文,遂加莽大夫。”劉師培認為這樣的評價對揚雄不公平,他依據東晉常璩《華陽國志》的記載,認為“淡泊”名利的揚雄在王莽稱帝之初——“居攝初”(公元6年)即已去世,并未來得及為王莽效力,“身未事王莽”,“何至工獻諛”,揚雄充其量是“大純而小疵”,可惜由于朱熹等宋儒講究綱常名教,“宋儒作苛論”,讓揚雄落下諂媚惡名。可以看出,劉師培這里不顧歷史事實極力為昔日揚雄替王莽鼓吹一事辯誣,其實際意圖是借酒澆愁,為自己依附袁世凱、甘作“莽大夫”一事進行自我辯護。

劉師培上述之言雖有狡辯、自辯成分,但也提醒我們不能太過強調劉師培等所謂籌安會六君子在促成洪憲帝制中的作用。籌安會一幫文人為復辟帝制大吹法螺,的確起到了助紂為虐、粉飾太平的作用,然而卻不能影響大局。其實若是沒有這幫文人的鼓吹,大權在握的袁世凱同樣可以規復帝制,依靠軍政實力,速戰速決,甚至還會更順利,激起的反對意見更少,“做皇帝與不做皇帝,直可以一言而決耳”。袁世凱手下武人張敬堯即曾于全國聯合請愿會大會上霸氣十足地表示,“軍人以服從為天職”,他們只服從袁世凱,而且能夠在五分鐘之內讓袁黃袍加身,根本不需要什么民意表演、法律程序與文人的鼓吹粉飾。只是自以為得計的袁世凱并不愿意赤裸裸采用武力方式而帝制自為,他更希望看到劉師培等一干文人發揮“咬文嚼字之能”,“劇秦美新”。

形成悖論的是,劉師培這幫文人的文宣工作其實屬畫蛇添足,非但無益于袁世凱的帝制大業,反而經常充當了“反動的修辭”(the rhetoric of reaction),讓人們更加意識到所謂民意的真相以及袁世凱做作之虛偽,由此大大消耗了袁世凱專制統治之合法性,更讓袁之弱點日益為其手下武人、反對派及日本等列強看穿。

劉師培去世后,也不斷有人為劉師培辯護,他們認為劉師培之所以善變乃至誤入歧途,是因外來影響造成的結果,再加上其妻何震的背后鼓動威逼。像顧頡剛的友人張劍秋1915年時即認為劉師培之所以投靠端方,“蓋窮極使然”(顧頡剛:《顧頡剛讀書筆記》,中華書局2011年版,第十五卷,70頁)。再如郝昺蘅為劉師培所作的辯解:“即其遭命所至,實亦有由。外熒志于孔壬,內湛情于房闈。瘠渴積年,勃谿累日。磨而不磷,古有幾人。此則世所憫諒者也。”(郝昺蘅:《吊劉申叔先生文并序》,《進德月刊》第二卷第四期,1936年12月1日)劉師培的外甥梅鶴孫后來在書中也曾幾次有意無意暗示結婚后劉師培的人生抉擇受到其妻何震左右,表示劉投奔端方亦是因何震有“名利思想”,而劉師培“疏于世故”、“不能堅定立場”,被何震“要挾”;劉師培后來參加籌安會,亦多出自何震的“時常慫恿”(梅鶴孫:《青溪舊屋儀征劉氏五世小記》,上海古籍出版社2004年版,48、54頁)。劉師培舊友汪東也認為劉“惑于僉壬,屢易其操”。自認為劉師培好友的易培基(“我友劉申叔”)也特意寫詩為揚雄投閣事辯護,“并無投閣事,史乘漫于謾”,藉此為劉師培諛袁辯護。

事實上,考察劉師培洪憲時期的經歷便可發現,阿諛袁世凱為其善變的自然之義,其為人功名心切,勢利又好投機,故才能不斷隨時隨世而變,并非完全系受外緣誘迫所致。故后來曾有記者(塵夢:《六君子贊》,《民國日報》1916年8月14日)結合劉師培當年善變之歷史撰文諷刺其“三變”:“本書生之無知兮,欲嘗革命之味也。縱偵探之可為兮,不如封侯之貴也。孔子曰:君子有三變,斯人之謂也?”

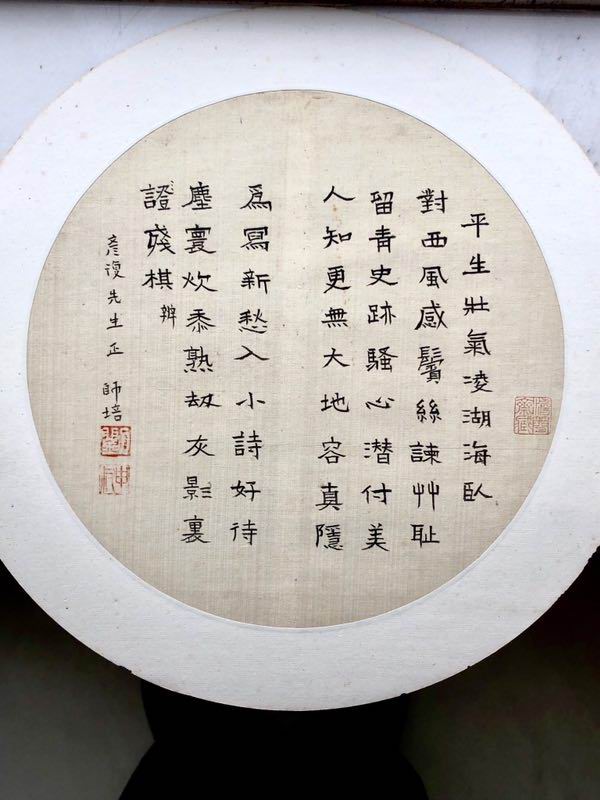

(本文蒙收藏家王金聲先生提供兩幅圖片,復旦大學碩士生趙帥提供顧頡剛的資料,特此說明和致謝。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司