- +1

愷蒂讀《大英圖書館書籍史話》︱一紙一書,前世來生

一

根據今年年初英國《書商》(The Bookseller)雜志的報道,2018年的英國紙質書籍市場比上一年增長百分之二點一,售出量達近一億九千萬冊,總價值超過十六億英鎊。紙質書增長的勢頭,超過了電子書。這十幾年來關于電子書是否會取代紙質書的爭論,結果似乎彰顯易見,應該說,紙質書已經從那種危機感中走了出來。

紙質書最沮喪的時刻,要數十來年前。2007年11月,亞馬遜首發Kindle電子閱讀器,以后幾年,電子書越來越流行,到2010年底,Kindle成為亞馬遜最暢銷商品,銷售量甚至超過《哈利波特》系列,電子書對紙質書的挑戰不容忽視,悲觀者認為:紙質書已面臨絕境。就是在這個前提下,英國著名書史學家大衛·皮爾森(David Pearson)的《大英圖書館書籍史話》(Books as History)出版,他所要探索的,就是在快捷簡便的電子媒體數字文本的沖擊下,裝幀成冊的實體書籍,是否還有存在的價值。

皮爾森的答案當然是肯定的。但他的論據卻不只是對紙質書的“手感”情懷,他回到歷史的縱深處,提出了“書籍超越文本”的概念。在他看來,雖然書籍所要傳遞的內容,特別是最新的科學研究發現等,可以用更容易更新的電子文本代替,電子報刊可能更優于紙質報刊,人們也能在電子閱讀器上閱讀各類文學名著,但是,書籍并不只是文本的載體,書籍自存在以來,就是人類物質文化承傳的一部分,是具有藝術價值的實體,這種特征,是電子文本無法代替的。書籍,本身就是歷史。

二

皮爾森是英國著名的書史學家。二十多年前,我與他曾在維多利亞博物館的國立藝術圖書館共事,他是我的頂頭上司,收藏部主任。當時,我們剛進博物館的幾位都對他頗為尊重,因為他年長我們十來歲,劍橋大學博士,典型的學者,已有專著出版。

1996年,世界圖聯大會在北京舉行,圖書館的老館長彥·凡德·華特倫(Jan van der Wateren,1940-2016)、皮爾森和我一起出席。當時我有一個演講,初稿請皮爾森過目,他用細鋼筆在上面做了不少修改,字跡秀麗,就像老師批改學生的作業一樣。當時還一起去看老北京的四合院,逛了琉璃廠,老館長生動活潑,拿著相機東拍西拍,還拽著街上的大爺大嬸合影,皮爾森則拘謹很多,安靜地看著周圍的一切,他說他出門從來不帶照相機,所有的東西都看在眼中,記在腦子里。

從北京回到倫敦后不久,我就去西敏大學就職,皮爾森也去了維康信托。一晃二十多年,其間我們沒再聯系過。去年,草鷺俱樂部約我寫一些關于西方書籍的文章,為了不出硬傷,我得復習功課,就在網上找到皮爾森,向他請教一些基本知識。多年沒見面,我想象他應該學術味更濃,可能是正宗老學究了,但沒想到他也離開了傳統的圖書館領域,在倫敦市法團當了多年高管。他還笑著說,他不僅在工作上世俗化了,在寫作上,他也跳出了學術著作的小圈子,他最受歡迎的書,是大英圖書館出版的一本關于西方書籍史話的通俗讀物。他順手從書架上取下這本Books as History,我一看就很喜歡,覺得這樣的入門讀物,是應該介紹給中國讀者的。所以,我就把此書推薦給了草鷺俱樂部和譯林出版社,幫著聯系了大英圖書館的版權,因為此書字數不多,我也就同意當了翻譯。應該說明一下的是,這本書的書名直譯應為“書為歷史:超越文本的書”,但總覺得它有些拗口。所以,在與譯林出版社、皮爾森及大英圖書館出版社商量后,大家同意以《大英圖書館書籍史話》作為中文版標題。

所以,《大英圖書館書籍史話》并沒以掉書袋的形式來講述干枯的線性的書籍史,此書是“史話”,幾個章節如同七巧板,共同拼貼出西方書籍的精致畫面。皮爾森博學多識,過眼之書信手拈來,簡潔的文字含金量極高,又有大英圖書館、國立藝術圖書館、倫敦大學等龐大的收藏為后盾,此書配以數百張彩色插圖,極為養眼。雖然此書通俗易懂,可算是書史中的“繪本”,但對愛書的普通讀者和書史研究的專家來說,它應該有著同樣的吸引力,因為皮爾森提到的每本“案例”都值得深入研究,可以寫成“書話”,而且,他又在附錄的“延伸閱讀”增加了最新的條目,更是能讓入了門的讀者們順藤摸瓜,進入一個更為學術的廣闊天地。

三

全書雖然有兩百多頁,但文字只有幾萬字。共有八章,現將其內容梳理如下,可算“導讀”。

第一章是“歷史中的書籍”,書是大家日常生活中的常見之物,也是人類文明史的一部分。書是文化的載體,所以,摧毀書也就是摧毀文化。如今,書籍面對著數字時代的挑戰,我們需要以一套全新的價值觀來看書籍的未來。皮爾森信手拈來用作舉例說明的有莎士比亞《暴風雨》中的米蘭公爵、馬洛筆下的浮士德博士,還有美國作家布拉德伯里的《華氏451度》、電影《星球大戰》中與都柏林三一學院長形閱讀室極為相像的絕地圣殿檔案館、哥白尼的《天體運行論》的現存第一第二版本等等。

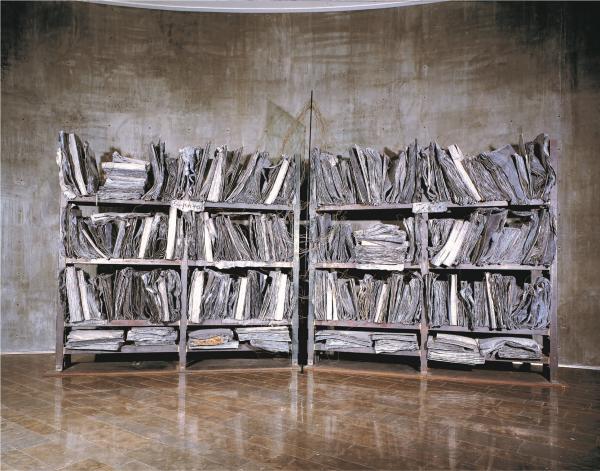

第二章“超越文本的書籍”,講的是書籍如何超越所承載的文本。在西方文化中,書籍的形象隨處可見,不僅在圖書館和書店中,也在繪畫、建筑、紀念碑、雕塑、各類標志和符號里,名人政客借助書房的背景讓他們看上去更莊重嚴肅。皮爾森談到了自古以來書籍的排版、設計、字體、封面、插圖、裝飾等,如何以最佳效果表達內容,同時也讓書籍擁有文本之外的藝術價值,例如中世紀抄本的邊框及首字母設計、抄本及搖籃印刷本里的插圖,封面設計的演變等。這一章中,我們也能見到十九世紀末二十世紀初由藝術家設計或制作插圖的著名書籍,例如凱爾姆斯格特的《喬叟》、吉爾的《四福音書》、魏爾倫的《平行》等等,還有八十年代才開始流行起來的藝術家手制書。皮爾森也談到了大眾化普及版的“人人系列”以及企鵝平裝本的成功。

第三章“同一中的個性”,指的是書籍在印刷上的同一性及多樣性。從十五世紀古登堡開始,一直到十九世紀大規模機械化印刷的出現,這幾百年中,書籍制作的每個環節都是手工完成,每本書都可稱個性。手動印刷時字母油墨可能涂抹不均勻,鉛字可能掉落或損壞,印刷過程可能會出這樣那樣的差錯,這些都會讓同一部書的不同印本有所不同。同一版框內鎖定的那一版活字,因紙張(植物纖維紙、羊皮紙或犢皮紙)的選擇、對開頁版框之間的距離,就能印出非常不同的花樣,決定著普通本和豪華本的區別。更有許多因宗教或政治的原因對某一書頁的刪節或勘誤,讓某書獨一無二,即便是約翰遜博士這樣的大家,在《西部島嶼之旅》初版時,也曾以新的書頁取代原頁上對某教堂的不敬之辭。

第四章“因藏家而得不同”,等書籍到了讀者手中,那可就更會有五花八門的個性風格了。書籍的機械化生產之前,印成的書頁沒有統一裝訂,一千套書頁就是一千個個體,它們站在同一個起跑線上,等著被交付給裝幀師、書商和讀者,之后就走上了不同的道路。例如,美國華盛頓的伏爾加莎士比亞圖書館因藏有八十二冊莎士比亞的第一對開本而聞名于世,這批藏書中的每本都不相同,因為它們在印張、裝幀、標志、收藏歷史上的差異。藏書家和讀者總是以各種方式在書上留下痕跡:簽名、藏書票、旁注、眉批、涂鴉、筆記、涂改或殘損。六世紀的《圣奧古斯丁福音書》因為是被圣奧古斯丁親自帶到英國而格外寶貴,蒙田的一本《隨筆集》因范維恩的寫寫畫畫而成為孤本,亨利八世竟然也是位辛勤的批注者,奧頓曾因損毀公共圖書館中的書籍而被監禁,現在這些被損書籍反而成了英國當代藝術的經典。這一章的內容最有意思,也讓我們知道藏書的風尚早已改變,品相干凈完美幾乎未被開封的書籍,是比不上那些曾被前人批注涂鴉的。

第五章“因裝幀而得不同”,一直到十九世紀,裝幀和印刷一樣,也是由專業人士完成。裝幀師將書頁折疊、縫制、裝幀成書,每一本都是手工制品,即使同一位裝幀師刻意制作兩本式樣風格相同的書,使用同樣的材料和裝飾工具,但因為手工制作,兩書之間會有不可避免的細微差異。裝幀技藝五花八門,歷代裝幀師們創造了從簡單到豪華的精美書籍。最有趣的是,歷史上書籍裝幀的過程會給后人留下意想不到的遺產,這就是裝幀材料中所使用的廢棄的舊文件。因為紙張曾經非常昂貴,所以,廢舊的紙張或皮紙往往在裝幀時被重新利用,這些廢紙可能是用過的校樣、印壞的書頁、舍棄的文件,或是有悖于當時宗教或政治的要被銷毀的書籍等。它們被用作新書的扉頁、書封、書脊的襯里,接縫的裱襯等等,這些幾百年前的 “廢紙”會給當代的研究者們帶來驚奇的發現,例如盎格魯-撒克遜的手稿、威廉·卡克斯頓早期印制的作品等等。

第六章“圖書館的集體價值”,作者介紹了一些偉大的圖書館,讀后會讓人很想去這些圖書館參觀。第七章“未來的價值”探討著在預算消減、讀者變少的情況下,公共圖書館如何對待當代出版的書籍,如何判斷一部書是否值得保存。最后一章,是對五本英國學者弗朗斯西·培根的《亨利七世治國史論》的詳細對比,分析了它們超越文本的各種特性。

四

皮爾森在中文版的前言中說:“我寫這本書的一個目的是要讓人們認識到書籍不僅是頁面上的文字,它們還曾經被擁有、被閱讀、被收藏、被代代相傳,每一本書都有它的獨特的歷史。一本書的實體形式、文字內容、個性歷史等各方面,共同組成了這本書的整體。”所以,作者邀請讀者在這本《大英圖書館書籍史話》的空白之處批注涂寫,讓這本書變得獨一無二。而譯林出版社也正給讀者們提供這種方便,此書開本很大,每頁上都有許多空白,可以讓讀者寫筆記做記錄。而且,因為作者的文字簡潔,點到為止,可以繼續研究的空間極大,此處為讀者舉個例子。

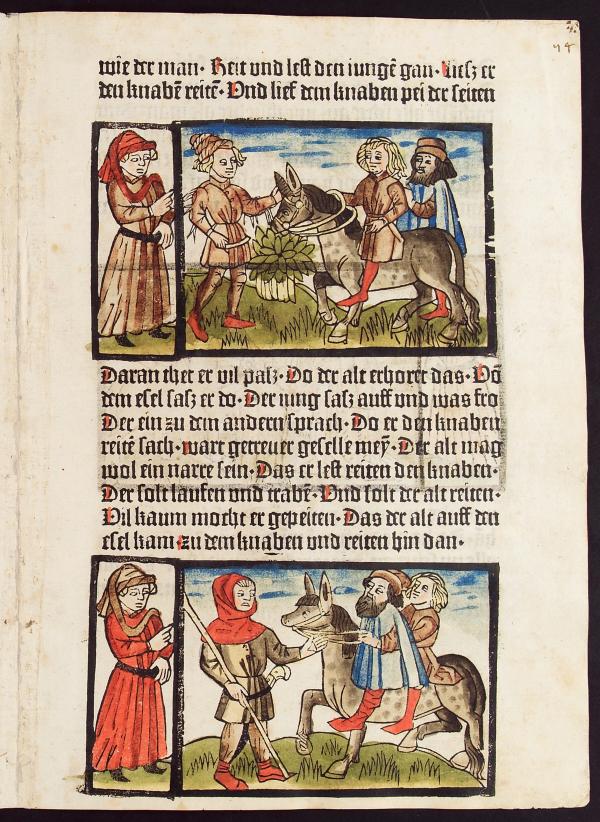

例如書中第二十頁上的那張中世紀抄本的插圖,因為草鷺俱樂部用此圖制作了作者簽名的紀念卡,所以,我特地寫信去問皮爾森此圖的來龍去脈及象征意義,他很快給我回了郵件,以下是我根據他的郵件,加了點說明,譯釋而成的:

這張圖片來自一本為英國國王愛德華四世(生卒1442-1483,在位1461-1470、1471-1483)特制的抄本,抄本制作時間大約為1475年,此書現藏于大英圖書館。圖上描繪的是一位作者將作品呈現給王室或貴族恩主,這種圖景在中世紀后期的書籍中相當常見。畫面表現了作者完成一部書之后的自豪,也表現了受書者的欣賞,說明書籍真是一件極佳的禮物,贈送時也需要有正式的儀式。在這張畫上,單膝下跪的贈書者是杜普米非(Laurens de Premierfait,1380-1418)著名的法國詩人,在十五世紀初,曾將薄伽丘(Giovanni Boccaccio,1313-1375)的《名人命運》(De casibus illustrium virorum)從拉丁語翻譯成法語。圖上他的恩主是法國的貝利公爵(Jean Duc de Berry,1340-1416)。

大英圖書館所藏的這部抄本是杜普米非的作品,但此書卻不是為法國貴族特制而成。雖然這幅圖畫表現的是貝利公爵的宮廷,但畫面邊框的裝飾卻表明此書真正的主人是愛德華四世。愛德華四世出生于法國,在位時正是英國內戰玫瑰戰爭期間,所以他的統治被分為兩個時期,1471年,愛德華四世打敗亨利六世,重得王位。我們能看到邊框的兩個盾形紋章上的裝飾,紅色部分是三只獅子,是英格蘭的象征,這一徽標在十二世紀就被英王使用,以鼓舞士氣,至今仍然被使用在許多盾徽上,例如英格蘭足球隊的三獅徽標。盾徽上的藍色鳶尾花是法國的標志,用在此處,表明英國國王始終認為,中世紀時法國曾經是英國的一部分。

更值得一提的是,《大英圖書館書籍史話》的設計,邀請了“世界最美的書”的設計師朱贏椿,典雅大氣的黑色封面,燙金文字,書口三面鎏金,絕對比英文原版要更美更豪華。若說“超越文本的書”,若說“作為藝術品的書籍”,那么這本“黑皮書”應該說是當之無愧的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司