- +1

悲痛中的反思:四川木里森林火災給應急指揮帶來的啟示

【寫在前面】四川涼山的一場森林大火,帶走了30名撲火英雄的生命。慘痛的傷亡讓每個人悲痛不已,與此同時,網絡上也出現了森林大火該不該撲救、如何去撲救等爭議。在國內外常年從事應急管理咨詢與培訓工作的澎湃新聞特約撰稿作者張兆譞認為,森林大火一定要撲救,否則快速蔓延的火勢會很快給周邊地區的人員、環境、財產帶來更大的危害。至于怎么去撲救,其中有著很多學問。

森林火災撲救一直是世界性難題,與此相關的應急救援方法之間有互相借鑒,但在應用時也受到不同具體情況的限制。本文中,作者介紹了美國事故指揮系統ICS的應急體系。ICS是1970年加州森林火災之后催化的應急指揮方法論,曾在Exxon Valdez溢油事故、美國911恐怖襲擊、Katrina颶風以及墨西哥灣“深水地平線”號井噴事故等大型事故的應急中發揮重要作用。此外,ICS應急指揮的理念也被聯合國作為最佳實踐推薦給各成員國。隨著不斷的修改與演變,事故指揮系統ICS正逐漸成為國際應急行業通用的標桿性應急理念。

(一)引子:30條生命背后的反思

2019年3月30日,四川省涼山州木里縣雅礱江鎮立爾村發生森林火災。雖然大火于4月2日得到控制與撲滅,但是我們為此付出了慘重的代價:包括27名森林消防指戰員和3名地方撲火人員在內的30名消防人員在一次轟燃中遇難。對于這次事件,網絡上既滿溢著感動、尊敬以及痛心等情緒的表達,也充滿了對于森林消防作業很多是與非的討論,大家也圍繞著森林大火應不應該撲救,如何去撲救,以及我們的消防力量夠不夠專業等問題展開了激烈的爭辯。

筆者在國內外常年從事應急管理咨詢與培訓工作,因而有幸了解到國內外在應急管理方面的一些差異。個人認為這類事故值得深刻反思。森林大火一定要撲救,否則快速蔓延的火勢會很快給周邊地區的人員、環境、財產帶來更大的危害。至于怎么去撲救,里面就有著很多的學問。

網絡上常常從“術”的層面去討論滅火戰術的對與錯,但是很少有人從“道”的層面去分析為什么會有這樣的決策。

(二)重大事故應急的挑戰

在深入剖析應急指揮之前,我們先了解一下重大事故應急在應急指揮層面可能遇到的挑戰。

在我國應急體制下,重大事故可分為生產安全事故(爆炸、溢油、化學品泄漏等)、自然災害事故(森林火災、臺風、地震、海嘯等)、公共衛生事件(非典、禽流感、豬瘟等)和社會安全突發事件(恐怖襲擊、社會暴亂等)。這些事故雖然各不相同,但應對這些事故的應急指揮團隊通常面對相同的挑戰:

第一,重大事故的發展過程通常較為復雜,事態變化較快,并可能伴隨著很多次生災難,因此指揮團隊需要面對很多不確定性。例如,2010年大連7.16溢油事故就包含著輸油管起火、爆炸、油罐泄漏、溢油擱淺等多重災難。

第二,重大事故持續時間通常較長,很多事故可以持續幾天、幾周乃至幾個月,非常考驗應急指揮的持續性。2018年初的東海桑吉輪事故光燃燒就持續了9天,后期的溢油處置需要的時間就更長。而溢油清理和地震救災等工作可能持續數周至數月。

第三,重大事故可能涵蓋的地域范圍很廣。例如2008年的5.12汶川地震覆蓋面積大,而且涉及的地區地勢復雜、交通困難,使得應急資源的動員與調用變得非常困難。

第四,重大事故的信息量通常很大,信息收集和處理難度大,而信息的準確性會直接影響到應急戰略的選擇是否得當。例如,2013年蓬萊19-3油田的溢油事故就涉及到油井狀態、海底地質、洋流風向、油品風化、海況天氣、資源分布等等各種信息的收集與分析。

第五,重大事故參與應急的機構與部門較多,各部門間溝通與協調相對比較困難。例如2015年的8.12天津濱海新區爆炸事故,最后涉及了8個省的武警、消防、公安、安監等多部門的救援力量,這就對不同機構的協調與分工以及應急的溝通與聯絡帶來了極大的挑戰。

第六,重大事故涉及的應急資源常常數量龐大。8.12天津濱海新區爆炸事故調用了現場救援處置的人員達1.6萬多人,動用裝備、車輛2000多臺。再一個國外事故的例子:2010年美國墨西哥灣深水地平線溢油事故后期清理動用了48000人、7000船只、20多架飛機和2500海里的圍油欄。如何有效管理龐大數量的應急資源就成為了很大的挑戰。

最后,這些重大事故還常常伴隨著各種安全隱患,無論是2015年天津濱海新區爆炸事故還是這次四川木里的火災事故都告誡我們,如果這些隱患沒有得到有效控制,就會對應急人員甚至人民大眾的生命健康帶來嚴重的危害。

正是由于以上挑戰,使得重大事故的應急指揮難度非常之大,如果缺乏科學的方法論指導,很容易出現應急指揮混亂、效率低下、資源浪費、甚至決策錯誤和人員傷亡等嚴重問題。因此,如何從機制上有針對性地去解決這些重大事故應急中的挑戰就顯得十分重要。

(三)美國對森林大火應急的反思

筆者曾經在給澎湃新聞的供稿《桑吉號事故再反思②|從最佳實踐看中國溢油應急能力短板》中提到過應急準備工作的一些關鍵要素:法律法規、應急預案、應急設備、人員培訓、演習演練和應急體系。其中的應急體系便是解決上面提到的各種應急機制性問題的關鍵。我國在2018年的國務院機構改革中成立應急管理部,從某種意義上也是為了方便今后建立國家層面的應急體系。

然而國際上有沒有可以讓我們參考學習的應急體系呢?這個時候我們就需要把目光放在在應對森林火災有著半個多世紀經驗的一個國家:美國。

四川木里事故發生后,網絡最喜歡拿來做對比的就是美國加州森林大火的救援。

地處溫帶季風氣候的美國加州生長著大量容易著火的落葉植被,秋天時候空氣干燥、降水稀少,所以當沙漠吹來桑塔安娜熱風的時候加州就很容易發生大型森林火災。2018年末,加州就因為經歷了一次損失慘重的森林火災而頻頻登上新聞,而2013年加州火災導致的消防隊員犧牲的故事,更是被網絡拿來作為與本次事故進行對比的對象。

實際上,美國森林消防機構很早就開始探索應對森林火災的應急指揮體系。早在1970年,美國發生了當時歷史上的第二次大火,波及范圍2000平方公里,造成700多棟房屋被燒毀,16人死亡,以及當時2. 34億美金的直接經濟損失。這個事故之后,美國各個消防機構就總結出了多機構聯合參與重大事故應急的很多機制上的問題。

比如,太多人同時向指揮官匯報,指揮官應接不暇;各個消防單位的組織架構不同,無法進行整合;應急時缺乏事故的可靠信息,指揮官難以做出正確的決策;多機構合作時沒有清晰的指揮鏈,機構間協調機制不完善,滅火作業沒有統一調度;各機構間沒有統一目標,應急作業相互矛盾;甚至每個機構使用的術語都不一致,互相之間很難理解,溝通也不夠充分等等。這些問題造成了1970年這次森林火災的救援工作十分混亂與低效,不但浪費了大量的應急資源,也給受災地區造成了巨大的損失。

為了解決這些問題,南加州7家消防單位共同反思,成立了叫FIRESCOPE(Fire Fighting Resources Southern California Organized Potential Emergencies)的火災救援指揮體系,確定了參與援救單位的構成與職責,并最終發展出了兩個很重要的系統:多組織協調系統 MACS(Multi-agency Coordination System) 和事故指揮系統ICS(Incident Command System) 。這兩個系統解決了很多特大事故的應急中容易出現的機制性的問題,并最終為美國聯邦層面的應急體系建設奠定了堅實的基礎。

(四)事故指揮系統ICS的本質

那么大家就要問了,這個美國的事故指揮系統本質上是個什么東西呢?究竟能為應急帶來什么好處呢?實際上,事故指揮系統ICS是指導美國應急指揮團隊對現場的應急作業進行指揮的一個標準化的方法體系。這個體系針對各種類型事故應急的痛點,規定了統一制定行動方案的流程以及資源管理的方法,使得應急指揮團隊可以有條不紊地對各種類型的事故進行研判與決策,并可以有效管理大量的應急資源。同時,這個體系還解決了多機構多部門參與應急導致的跨越管轄權與司法權的問題,使得眾多機構可以快速整合在一個統一的組織框架下參與應急。

那么,使用了這個體系進行應急可以使得應急指揮達到什么效果呢?

? 首先,它最大程度保證了應急的安全性。ICS下的應急決策從戰略和戰術層面分析了應急作業中的安全隱患,并避免了因為不恰當的決策而導致現場應急人員傷亡的問題,從而大幅度降低了諸如本次木里火災或者天津濱海新區爆炸導致的大批應急人員傷亡的概率。

? 其次,ICS保證了應急指揮工作的高效性。ICS強調了應急指揮團隊在行動方案制定過程中的責任分工,發揮了整個指揮團隊的作用,不但減輕了應急指揮官的工作量與壓力,還提高了指揮官最終決策的科學性與嚴謹性,并通過團隊協作使得應急更加高效。

?另外,ICS保證了資源使用的有效性。ICS規定了非常完備的資源管理的方法,可以幫助應急指揮團隊對大量的應急資源進行追蹤與管理,優化應急資源的配置,提高資源使用的效率,減少應急資源的浪費。

?最后,ICS還具有非常出色的靈活性。ICS的誕生和演化針對的是各種重大事故應急指揮中的共同問題與痛點,因而其方法體系不局限于一種類型的事故,而是可以應用在諸如生產安全、自然災害、公共衛生、社會安全突發事故等各種重大事故。

因為這些優勢,ICS在美國被從消防體系很快推廣到各種事故的應急,并在經歷Exxon Valdez溢油事故、美國911恐怖襲擊以及Katrina颶風等大型事故的應急后,最終被美國聯邦應急管理署(FEMA)構架成美國聯邦《國家事故管理體系》(NIMS - National Incident Management System)中最核心的部分。后來,美國墨西哥灣發生“深水地平線”溢油事故,ICS在促進企業與政府聯合應急的過程中發揮了巨大作用,因此ICS被諸如皇家殼牌、埃克森美孚、康菲石油公司各大國際石油公司采納,并被石油行業廣泛用于指導企業應對重大事故的應急指揮。此外,ICS應急指揮的理念也被聯合國作為最佳實踐推薦給各個成員國。隨著不斷的修改與演變,事故指揮系統ICS正逐漸成為國際應急行業通用的標桿性應急理念。

(五)ICS中值得中國應急借鑒的部分

前面提到了事故指揮系統ICS的歷史與優點,那么我們的應急能從ICS中借鑒到什么?ICS本身有著14項基本特點,筆者認為可以主要從以下四個方面借鑒ICS的思路并用于中國的應急指揮:

1.應急決策流程:如何制定行動方案?

很多國內研究ICS的人都會先從組織架構上開始研究。但其實組織架構并不是應急指揮最重要的部分。面對復雜的重大事故,使用科學的思路進行事態的研判并做出正確的指揮決策才是重中之重。而這種科學的思路通常體現在決策流程上。而ICS使用的科學的思路可以大概總結為六個字:以目標為導向。

事故剛剛發生的時候,使用ICS的事故指揮團隊一般有兩個主要任務:一個任務是根據應急預案、事故應急經驗以及現有的資源對現場的初始應急進行指揮,以盡可能的控制事故局勢;另一個任務是為一下個階段(ICS中又稱下一個作業周期)制定一個安全可行的行動方案,并用其指導下一個階段的應急作業。而這個制定事故行動方案的過程,就是通過以目標為導向的思路完成的。

首先,事故指揮官會根據目前的事故狀況以及事故發展的預判為下一個階段制定若干具體可行的目標(Objectives),這些目標通常圍繞人員安全、環境保護、資產保護以及聲譽維護這四個優先級進行制定。然后整個事故指揮團隊會選擇完成這個目標所需要的戰略方法(Strategies),并根據選定的戰略方法去制定詳細的戰術方案(Tactics)。接下來,事故指揮團隊要根據制定的戰術方案去確定完成這些戰術作業所需要的資源(Resources),并同時評估實方案中可能存在的安全風險和消減風險的安全措施。通過這樣的邏輯思路,事故指揮團隊就在現階段形成了下一個階段的行動方案,并可以在下一階段的作業開始前征調實施這些戰術作業所需要的資源,并同時進行安全風險的把控與消減。通過這種方式,事故指揮團隊保證了下一階段開始時作業需要的資源到位,應急人員的安全也有所保障。因而,ICS以目標為導向的思維可以將事故的被動應急轉變成為一個類似于項目管理的狀態。

舉一個簡單的例子,假設一片森林的東部在早晨發生了火災,事故指揮官會先調用現場的消防力量進行火勢的控制,并同時根據現場的火勢、風向等信息為晚班12小時的應急作業制定若干個目標。例如:保證所有消防隊員的安全、控制火勢的蔓延、盡量撲滅火勢等等。而事故指揮團隊就要圍繞指揮官設定的幾個目標選擇戰略方法。比如,為實現“保證消防隊員安全”的目標,就需要消防隊員從上風口緩慢接近火源,并與火勢保持安全的距離,同時消防隊員應該確保自己有快速撤離的路徑,而且每個消防人員都應該穿戴完整的防火服等。針對“控制火勢的蔓延”的目標,事故指揮團隊可以選擇在火勢周邊進行冷卻的方法,或者在火勢蔓延的路徑先燒出一個隔離帶的方法等等,以此類推。

在為每個目標選擇了對應的戰略方法之后,就需要將戰略方法細化成具體的戰術方案,闡述清楚以怎樣的方式接近火勢,與火勢要保持多遠的安全距離,可退出的路徑應該是怎樣等具體的細節與指標。然后,事故指揮團隊需要評估完成這些戰術方案需要的資源,也就是下一階段需要調用多少名消防隊員,多少量消防車以及多少架直升機等等。另外,事故指揮團隊還要對這些戰術進行安全風險的評估,如果發現哪些戰術具有較高的安全風險,就需要實施有效的風險控制措施,或者干脆改用其他低風險的戰略戰術等等,以免實施方案時造成避免人員傷亡。最后,事故指揮官會對事故指揮團隊制定的方案進行審批,以確認方案是否能夠安全有效的完成自己制定的目標。這就是以目標為導向的管理思維。

在國內,很多應急指揮人員是根據事故的狀況、應急的經驗和個人的直覺進行快速判斷和決策,并立即給現場人員分配戰術任務。這種依賴于經驗與直覺的決策方式雖然速度很快,但是卻包含了很大的不確定性。而以目標為導向的管理思維通過嚴密的邏輯有效克服了決策的不確定性。

2.應急組織架構:如何進行責任分工?

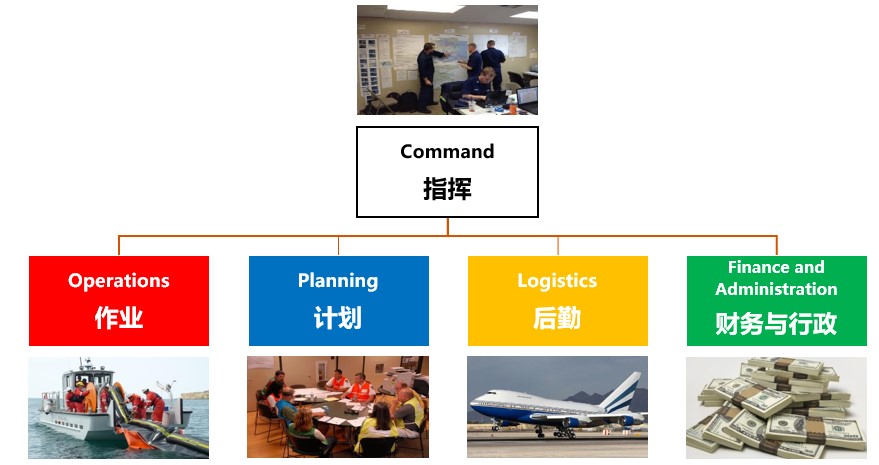

現在我們明白了如何以優先級 - 目標 - 戰略 - 戰術 - 資源的邏輯思路制定行動方案,但是這些工作應該是指揮官一個人完成呢?還是應該分工給應急指揮團隊的每個人呢?這就涉及到了ICS五大職能的責任分工。下圖列出了ICS應急組織架構的五大職能:指揮、作業、計劃、后勤、財務行政。

事故指揮團隊的核心人物就是事故指揮官。我們都知道,事故指揮官是事故應急的最高職別,也要對事故負總責。在ICS的應急指揮中,事故指揮官需要完成確定事故的優先級以及目標,審批事故行動方案,確保應急作業的安全以及與政府官員的聯絡等任務。

如果指揮官忙不過來,他還可以設立類似參謀一樣的職位,以協助其管理事故的安全、與公眾以及應急人員的溝通、與應急協作機構的聯絡并完成關鍵信息與情報的收集與調查。這些參謀包括安全官、公共信息官、聯絡官以及情報官。

指揮官下面有四個重要分部,這四個分部都負責什么呢?想一想我們的應急,首先你得現場有人干活,那么作業部就是實施事故應急現場戰術作業的部門。作業部不但要安全的完成現場所有的戰術作業還要與事故指揮官保持密切聯系,并為事故行動方案擬定戰略方法選擇和戰術方案的內容。

除了有人干活,還得有人處理信息和把控決策流程,計劃部就是事故指揮團隊的粘合劑。它的一個作用是作為事故信息的節點,負責收集、整合并管理事故狀況的更新和應急資源的狀態;另一個作用是要組織事故指揮團隊按照標準化的流程進行決策,并形成完整的事故行動方案;最后,計劃部還要負責組織技術專家以及文檔備案等工作。

此外,我們還需要有人為現場干活的人提供后勤保障,后勤部就是負責提供設施、物流、通訊、補給、設備、食物、住宿、衛生、急救等與后勤有關的工作的分部。這些工作通常分為對應急作業提供相關支持與為應急人員提供保障服務兩大類。

最后,我們還需要有人為應急提供行政支持和費用管理。而財務行政部就是監督并管理所有與事故應急相關財務工作的部門。這四個分部在應急指揮的過程中會為實現指揮官制定的目標而通力合作,并制定安全可行的行動方案供指揮官審批。

中國的傳統應急常常由職權最高的領導統帥一切資源,這樣雖然在應急時候有了絕對權威,但是卻有著領導工作量和壓力較大、應急指揮對領導個人能力依賴性強、長時間應急難以持續等特點。而ICS中的責任分工有效解決了這些問題。在事故發生時,五大管理職能,指揮、作業、計劃、后勤、財務行政會各司其職,并以一種互相協作的形式共同完成應急指揮工作,從而大大提高了應急的效率。

3.應急理念標準化:如何協調不同機構?

我們剛才提到過,事故應急的過程中會涉及到不同的協作機構。如果這些機構都是使用不同的應急體系,我們就很難將這些機構整合在一起聯合應急。而ICS恰好為這些協作機構,無論是政府部門,還是企業單位,都提供了共同的 “應急通用語言” ,以使得這些應急機構可以整合在一個組織架構下進行應急,并可以互相無障礙的溝通與協作。這種標準化通常涉及到幾個方面:

?一是組織層級的標準化。ICS的應急組織架構嚴格按照指揮鏈和統一指揮的原則進行拓展,并在每一個層級都有固定的稱呼。比如,作業部下會按照單一資源、分組、分區、分支的順序由下而上按照事故需求逐一擴張,又比如計劃部、后勤部和財務行政部下面都有負責具體事宜的單元。這種組織層級的標準化保證了所有使用ICS進行應急的協作機構都可以快速整合為一個統一的組織架構進行應急。

?二是職位職稱的標準化,比如,事故指揮的負責人成為指揮官(Commander),而他的參謀們都被稱為官(Officer)。而作業部的負責人就稱為作業部部長(Section Chief),分支的負責人成為主管(Director),分區和分組的負責人被稱為監督(Supervisor),各個單元的負責人被稱為領隊(Leader)。這些職位職稱的標準化有三個作用:一是為機構應急提供了范本和標準;二是區分大家的應急崗位和日常工作的行政崗位;三是方便應急組織快速準確的征用某一層級特定的人力資源。

?三是資源描述的標準化,這對于資源的管理有著至關緊要的作用。比如,ICS將資源分為直接用于事故應急作業的戰術性資源,和用于支持應急的支持性資源。又比如,所有應急資源都被歸屬為作業(Assgined)、待命(Available)以及停用(Out-of-Service)三種狀態,以方便對于資源資源的追蹤和備案。另外,為了準確溝通資源需求,ICS還規定我們從資源的種類(Kind)和規格(Type)這兩個角度描述資源,以減少資源溝通的混淆、保證資源管理的標準化與流程化、并方便應急過程中資源的追蹤與成本的核算。

?四是事故設施的標準化,ICS中將常用的事故設施分成事故指揮官、事故基地、集結區、直升機基地、直升機停機坪、營地、以及信息中心等事故設施,并賦予這些事故設施固定的功能與命名方式。這些事故設施使得應急人員可以在不同的功能區完成不同的工作。我們可不能小看這些事故設施的作用,當我們看到天津濱海新區8.12爆炸的新聞中消防官兵癱倒在馬路邊的時候,我們除了感激這些消防官兵的付出,還要想到其實我們的后勤部門應該設立臨時營地這樣的基礎設施,以供消防官兵的安全的休息。

中國參與重大事故應急的機構很多,涉及政府多個部門、企業、承包商以及志愿者,這些應急機構間并沒有標準化的應急體系去支持不同應急主體間的整合和協調。而新成立的應急管理部未來的一個工作方向就是摸索能夠聯合各個政府部門與應急主體的一套標準化的體系,ICS的標準化的思路在為一方面的工作提供了很好的借鑒。

4.資源管理系統化:如何管理大批量的應急資源?

上文提到過,重大事故的應急涉及到大量的應急資源,這些資源包括應急人員、團隊、設備、供給、以及設施等等。而這些資源如何管理是我們經常忽略的問題。ICS除了在上文提到的資源描述方面進行了標準化之外,還非常系統的規定了全面的資源管理方法。其通確定需求、批準訂購、簽到動用、追蹤匯報、復員撤離、統計報銷、后期儲備等完整的管理流程,使得應急指揮團隊對應急資源的數目、狀態、位置有著非常清晰的認識。這使得應急指揮團隊在需要的時候可以快速準確的對資源進行調派,并可以及時復員不再需要的資源從而以節省應急成本。另外,資源管理的方法也保證了所有調用的資源都是為實現指揮官制定的應急目標而服務,從根本上解決了我們可能會調用大量與應急不相關資源的問題。

中國應急一大優勢就在于政府擁有強大的調動資源的能力,然而在大量的資源到達應急現場的時候,如何優化應急資源的配置,合理應用這些資源,并讓每一個應急人員與設備發揮出各自的優勢,從而提高應急的有效性,就成為了我們需要進一步考慮的問題。ICS的資源管理方法可以引導我們在資源管理方面做更加系統化的工作。

(六)總結

某種程度上而言,應急行業本身是依靠災難推動進步的被動行業。中國一直在歷史上各個事故中吸取著經驗教訓,并不斷完善著我們的應急救援能力。2018年國務院應急管理部的成立,也標志著我們的應急管理提升到了一個國家層面的新高度。

然而諸如天津濱海新區8.12爆炸和如今四川木里森林火災的慘痛教訓也在提醒著我們:懈怠之心不可有,前進道路仍漫長,我們的應急工作在體系建設上還有很大的進步空間。所謂 “師夷長技以自強” ,筆者認為美國人用血與淚換來的事故指揮系統中一定有很多我們可以吸取并采納的理念,可以幫助我們少走一些彎路,拯救一些生命。作為一個在海外和國內長期從事應急管理工作的人員,衷心希望中國的應急管理工作越做越好,以最大限度的減少重大事故給我們國家帶來的損失。僅以此文獻給森林大火中犧牲的30名消防官兵,也獻給中國不斷成長的應急管理事業。

(本文作者畢業于新加坡國立大學環境工程系,擁有美國耶魯大學、威斯康星麥迪遜大學、耶魯大學等留學與科研經驗。曾在全球最大的溢油應急組織OSRL陸續任職溢油應急隊員、應急專家、應急培訓師、以及培訓賬戶經理等職位。曾多次參與國際溢油事故的現場處置與應急指揮,在亞太各個國家地區為政府和企業進行應急管理的培訓。2017年在新加坡創立SRM Advisory咨詢培訓公司,專門面向中國提供事故應急管理與溢油應急處置的咨詢與培訓。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司