- +1

日本學(xué)者板倉(cāng)圣哲談李公麟《五馬圖卷》真跡現(xiàn)身始末

春節(jié)前后在東京國(guó)立博物館舉辦的“顏真卿特別展”中,傳早已毀于二戰(zhàn)戰(zhàn)火的宋代李公麟《五馬圖卷》重現(xiàn)人間,震動(dòng)全球中國(guó)藝術(shù)界——短短40余日里,為親見(jiàn)它一面,研究者與愛(ài)好者聞?dòng)嵍鴣?lái)。

由日本知名藝術(shù)史學(xué)者、東京大學(xué)東洋文化研究所教授板倉(cāng)圣哲先生編著的《李公麟〈五馬圖〉》珍藏版復(fù)制畫(huà)集近日在日本正式出版,在《李公麟〈五馬圖卷〉的歷史意義》一文開(kāi)頭,他如此記述終身難忘的那一刻:“看到畫(huà)的那一刻,筆者竟不由得雙手顫抖,渾身滲出汗來(lái)。目前為止,筆者接觸過(guò)不計(jì)其數(shù)的作品,但如此緊張的體驗(yàn)卻是頭一遭——當(dāng)今的美術(shù)史研究者中無(wú)人識(shí)其真面目、那幅只存在于傳說(shuō)中的《五馬圖卷》,此刻就在眼前。”

“澎湃新聞·古代藝術(shù)”特刊發(fā)板倉(cāng)圣哉接受澎湃新聞特約專訪的實(shí)錄,本文亦經(jīng)板倉(cāng)圣哉先生審校。

數(shù)年前,在一個(gè)至今仍被保密的時(shí)間點(diǎn),板倉(cāng)先生在前收藏家家中親歷了《五馬圖卷》真正重現(xiàn)的那一刻,此后,默默研究多年。

近九十年間,《五馬圖卷》究竟在哪里?它如何被傳至日本?又為何入藏東京國(guó)立博物館?為什么真跡和廣為流傳的黑白珂羅版全然不同?

《五馬圖卷》的畫(huà)面表現(xiàn)究竟如何?九百多年來(lái)又經(jīng)歷了怎樣的改動(dòng)?畫(huà)上的五馬都是李公麟的真跡嗎?我們對(duì)李公麟白描、對(duì)北宋的繪畫(huà)有何等誤解?

此前,板倉(cāng)先生接受特約專訪,揭秘了他的親歷與研究。

一、親歷

問(wèn):宋代李公麟《五馬圖卷》重現(xiàn)在東京國(guó)立博物館的顏真卿特別展上,在全球引起很大轟動(dòng)。雖然明白很多內(nèi)情不方便透露,但還是想冒昧問(wèn)問(wèn)看,這九十年它究竟在哪里?

板倉(cāng)圣哲:徐邦達(dá)先生在書(shū)上提到在美國(guó)宋家后人的手上,其實(shí)一直在日本。

問(wèn):此前東京國(guó)立博物館的富田淳先生在接受我們專訪時(shí)曾談到,《五馬圖卷》是在兩三年前完成捐贈(zèng)的。聽(tīng)說(shuō)之前全球各大藝術(shù)品拍賣公司都想爭(zhēng)取《五馬圖卷》。有人說(shuō)收藏家經(jīng)過(guò)了多年考慮,他最后為什么決定捐給東博?

板倉(cāng)圣哲:前收藏家有點(diǎn)擔(dān)心,如果《五馬圖卷》流傳開(kāi)去,將來(lái)可能會(huì)遭遇被分割之類的情況。

《五馬圖卷》保存得很好,仍然維持著1920年代傳入日本時(shí)的狀態(tài)。收藏家希望它未來(lái)仍然能保持現(xiàn)有的保存狀態(tài),而且能讓普通人在一個(gè)公開(kāi)的環(huán)境下看到。所以他決定捐給東博,讓它能夠公開(kāi)。

關(guān)于這件作品,前收藏家有三點(diǎn)考慮:在日本;能保持一直以來(lái)完整的、非常好的狀況;能夠公開(kāi)。

問(wèn):在捐贈(zèng)之前,這件事一直被嚴(yán)格保密,知道的人少到什么程度?十個(gè)人以下?五個(gè)人以下?

板倉(cāng)圣哲:五個(gè)人以下。我一個(gè)人都沒(méi)有說(shuō)過(guò)。

問(wèn):所以《五馬圖卷》是先研究再捐贈(zèng),還是先捐贈(zèng)再研究?您的研究大概花了多長(zhǎng)時(shí)間?

板倉(cāng)圣哲:先研究,有好幾年了。但是我對(duì)李公麟的研究開(kāi)始得更早,之前研究過(guò)李公麟的佛教題材繪畫(huà)。我在學(xué)生時(shí)代就對(duì)李公麟有興趣,一直想要研究,但當(dāng)時(shí)《五馬圖卷》沒(méi)有出現(xiàn),所以沒(méi)有辦法深入。

問(wèn):為什么選擇在顏真卿特別展上公開(kāi)?

板倉(cāng)圣哲:送到博物館之后一定會(huì)公開(kāi),但也需要考慮怎么公開(kāi)最好。為了讓大家看到這件珍貴的作品,還是選擇了這一次的機(jī)會(huì)。

但前收藏家不愿意針對(duì)《五馬圖卷》做太多宣傳,他希望能安靜下來(lái),所以這一次的展覽題目也是顏真卿。

另一方面,他又希望關(guān)心喜愛(ài)《五馬圖卷》的人們都能看到它還存在,而且保存狀況完全沒(méi)有問(wèn)題——整張手卷很完整,五馬也還在一起。之前很多人擔(dān)心它是不是可能沒(méi)有了,或者已經(jīng)被分割了等等。現(xiàn)在大家都可以欣賞到,它的狀況和從清宮內(nèi)府出來(lái)時(shí)幾乎一樣。

問(wèn):您編著的復(fù)制畫(huà)集出版也是收藏家的希望嗎?讓更多普通人看到真實(shí)的還存在的《五馬圖卷》?

板倉(cāng)圣哲:前收藏家最初的希望就是一方面能出版,一方面能公開(kāi)。

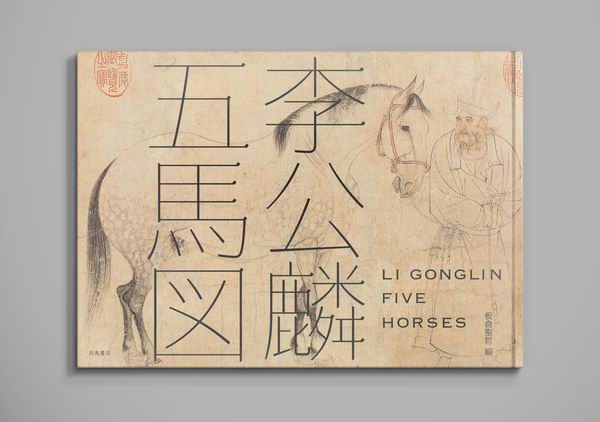

這本書(shū),我們的目標(biāo)就是接近真跡,所以畫(huà)是按照手卷原大設(shè)計(jì)的,而且用了特別的紙,效果很好。老實(shí)說(shuō)和其他《五馬圖卷》的效果是完全不一樣的,非常清楚,非常接近真跡。

這次我們非常重視效果,所以出版社花了很大力氣,用了好幾年的時(shí)間,現(xiàn)在重視效益的大型出版社不可能這樣做事。羽鳥(niǎo)書(shū)店規(guī)模不是很大,才能投入到這個(gè)程度,幾位編輯以前都在東京大學(xué)出版社工作——《中國(guó)繪畫(huà)綜合圖錄》就是東京大學(xué)出版社出版的。

問(wèn):《五馬圖卷》以后還會(huì)再展出嗎?

板倉(cāng)圣哲:這次是第一次公開(kāi)。雖然保存的情況很好,但還是會(huì)有一些擔(dān)心,因此展出結(jié)束后要再仔細(xì)確認(rèn)一下它的狀況。所以,未來(lái)的展覽計(jì)劃要根據(jù)東京國(guó)立博物館的專業(yè)判斷來(lái)決定——如果狀況沒(méi)有問(wèn)題,就可以規(guī)劃未來(lái)的展覽;如果需要修復(fù),則可能需要兩三年。總之是要根據(jù)狀況來(lái)判斷,兩三年之后是否可以公開(kāi)展出。

問(wèn):您在書(shū)中談到,您的老師戶田禎佑先生一直期盼著《五馬圖卷》的重現(xiàn)。

板倉(cāng)圣哲:不但戶田老師提起過(guò),鈴木敬老師也提起過(guò)——我的老師們聽(tīng)鈴木敬先生說(shuō)過(guò),《五馬圖卷》一定還在日本,而且他一直期待它會(huì)出現(xiàn)。所以,鈴木敬先生、戶田禎佑先生、小川裕充先生都是一直期待著的,也都知道它肯定還在。

但是謠言很多——有人說(shuō),已經(jīng)沒(méi)了,還有人說(shuō),不僅《五馬圖卷》沒(méi)有了,另外一些重要的作品也都沒(méi)有了,可是后來(lái)都陸續(xù)出來(lái)了。

問(wèn):您第一次看到《五馬圖卷》是什么感覺(jué)?

板倉(cāng)圣哲:很緊張。我的老師,老師的老師都一直想看,之前也沒(méi)有人研究過(guò),所以很緊張。盡管我過(guò)去接觸過(guò)不計(jì)其數(shù)的作品,但如此緊張的體驗(yàn)是頭一次。

問(wèn):很好奇當(dāng)時(shí)的情形,第一次看到《五馬圖卷》是在什么地方?您是怎么知道這件事的?能不能有限地透露一部分?

板倉(cāng)圣哲:是在前收藏家的家里。

我和日本著名的文物攝影專家、東京文化財(cái)研究所的城野誠(chéng)治先生是同時(shí)看到的。

然后,在奈良大和文華館,城野先生先為《五馬圖卷》攝影。大和文華館有一個(gè)美術(shù)研究所,當(dāng)時(shí)有日本最好的美術(shù)攝影室。

城野先生拍過(guò)很多古代名跡,像日本最有名的平安時(shí)代(794-1102)四大繪卷中的《源氏物語(yǔ)》《信貴山緣起》《伴大納言繪詞》(編者按:四大繪卷為日本文化財(cái)指定國(guó)寶,在日本地位極高,另外一件為《鳥(niǎo)獸人物戲畫(huà)》。作為東京文化財(cái)研究所的專家,城野先生是日本首屈一指的文物攝影專家,還曾受邀對(duì)臺(tái)北故宮的懷素《自敘帖》等名跡進(jìn)行過(guò)高精細(xì)數(shù)碼攝影和光學(xué)檢測(cè))等都是他拍的,效果都很好。

至于為什么知道,之前我策劃過(guò)幾次展覽,比如1998年大和文華館《元代繪畫(huà)——蒙古世界帝國(guó)的一個(gè)世紀(jì)》,2004年根津美術(shù)館《南宋繪畫(huà)──才情雅致的世界》、2005年根津美術(shù)館《明代繪畫(huà)與雪舟》等等,和這些館的典藏研究員都比較熟悉;另外,我現(xiàn)在在東京大學(xué)東洋文化研究所,我們出版《中國(guó)繪畫(huà)綜合圖錄》有五十年了,現(xiàn)在做到第三編,已經(jīng)掌握了非常完整的資料。

不過(guò),《五馬圖卷》這件事,還是有其他渠道的消息來(lái)源。

二、流傳

問(wèn):《五馬圖卷》在中國(guó)繪畫(huà)史上地位很高,流傳到日本以后,大家是怎么看待這幅作品的?

板倉(cāng)圣哲:昭和八年(1933)10月31日,日本政府文部省將《五馬圖卷》指定為重要美術(shù)品。傳至日本僅極短的期間,即被指定為重要美術(shù)品,其重要性自不待言。

但是很奇怪,這個(gè)消息好像大家都不太知道。在日本,“重要美術(shù)品”和“國(guó)寶”、“重要文化財(cái)”的地位是一樣的。日本新收藏的中國(guó)古代繪畫(huà)被定為“重要美術(shù)品”的不多,這意味著,當(dāng)時(shí)的日本研究者非常重視李公麟《五馬圖卷》。

問(wèn):您的文章里提到《五馬圖卷》買賣時(shí)的收據(jù)還在,能不能請(qǐng)您概要介紹一下它流傳到日本的經(jīng)過(guò)。

板倉(cāng)圣哲:我在文章里提到了三個(gè)人的名字:劉驤業(yè)、江藤濤雄、末延道成。

根據(jù)附屬于《五馬圖卷》的收據(jù)顯示,昭和五年(1930)10月1日,透過(guò)古董商人江藤濤雄的介紹,劉驤業(yè)將本作售予末延道成。

《五馬圖卷》流傳到日本的過(guò)程,和現(xiàn)藏大阪市立美術(shù)館的元代鄭思肖《墨蘭圖卷》幾乎一樣。

《五馬圖卷》和《墨蘭圖卷》等作品先為溥儀的師傅陳寶琛所有,接著轉(zhuǎn)至其女婿劉驤業(yè)手中。鶴田武良在《原田悟郎氏口述記述 大正-昭和初期中國(guó)繪畫(huà)收藏的成立》中,提到劉驤業(yè)時(shí)常出入原田悟郎處,并為獲取游玩資金將作品賣至日本。劉驤業(yè)曾一度將《五馬圖卷》作為擔(dān)保,暫置于原田悟郎所經(jīng)營(yíng)的原田博文堂,但后來(lái)以拍攝作品照片為由將作品取走,此后《五馬圖卷》即下落不明,其實(shí)是通過(guò)江藤濤雄賣掉了。

江藤濤雄住在西安的古玩街,經(jīng)營(yíng)草藥生意之余,也兼營(yíng)輸出中國(guó)文物至海外的買賣。他在西安和東京上野都有居所,鏈接中日之間的古董買賣。經(jīng)他經(jīng)手的文物,日本的學(xué)習(xí)院大學(xué)、永青文庫(kù)等等都有一些。

問(wèn):末延道成先生是以多少價(jià)格購(gòu)得《五馬圖卷》的?有其他學(xué)者在文章中提到,當(dāng)時(shí)日本經(jīng)濟(jì)不景氣,這件作品的出售花了不少時(shí)間和精力。末延先生當(dāng)時(shí)希望售價(jià)能從七萬(wàn)元降至五萬(wàn)元。

板倉(cāng)圣哲:這是不能公開(kāi)的部分。

問(wèn):博文堂原田悟郎先生的口述中曾提到,當(dāng)時(shí)有不少日本學(xué)者和收藏家,努力希望把東洋的東西留在東洋,而不要被美國(guó)人買走。

板倉(cāng)圣哲:當(dāng)時(shí)的氣氛應(yīng)該是這樣的,這也是靜嘉堂文庫(kù)買中國(guó)書(shū)畫(huà)的理由,還有黑川先生買董元《寒林重汀圖》也是一樣的理由。當(dāng)時(shí)很多人帶來(lái)一些東西,希望他們買,他們努力留下來(lái)了。

三、還原

問(wèn):《五馬圖卷》在1920年代被多次出版,產(chǎn)生了有好幾種圖像版本,這些圖像廣為流傳,導(dǎo)致此前大家始終不清楚它的原貌,有什么特別的原因嗎?

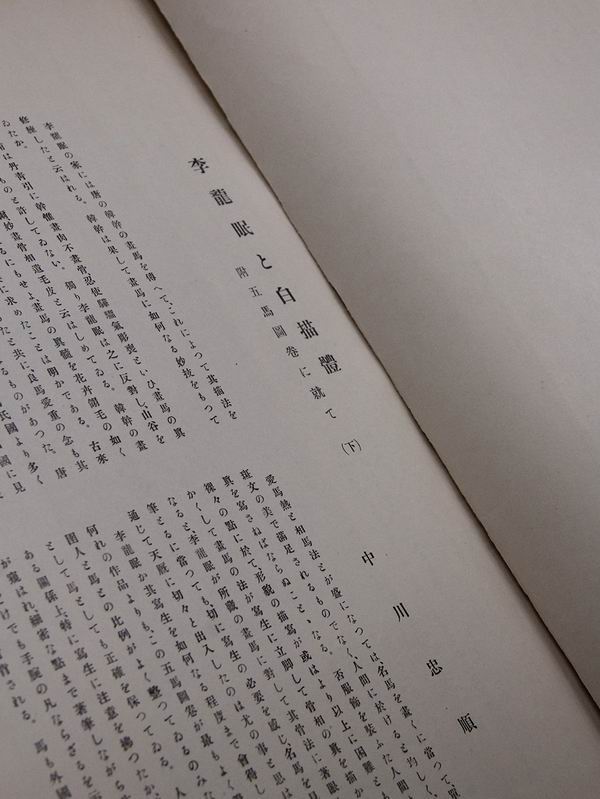

板倉(cāng)圣哲:學(xué)者中川忠順先生應(yīng)該是第一個(gè)在中國(guó)看到《五馬圖卷》的日本人,1921年在北京。當(dāng)時(shí)陳寶琛時(shí)常借出宮中書(shū)畫(huà)藏品供游客觀賞,記錄顯示《五馬圖卷》亦為曾被借閱的作品之一,中川忠順很可能就是在陳寶琛的宅邸見(jiàn)到了這件作品。

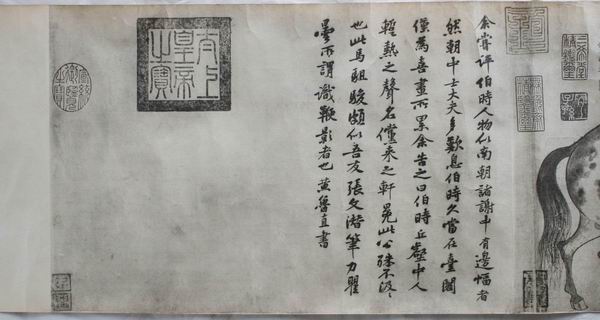

1922年,中川先生在《國(guó)華》雜志的380、381號(hào)上發(fā)表論文《李公麟與白描體 附 五馬圖卷相關(guān)研究(上、下)》和《五馬圖卷》的照片,這是日本第一次介紹《五馬圖卷》。當(dāng)時(shí)《國(guó)華》雜志上發(fā)表的版本是對(duì)的,完全沒(méi)有問(wèn):題。

1925年,當(dāng)時(shí)珂羅版印刷業(yè)界的霸主——上海有正書(shū)局曾拍攝《五馬圖卷》的黑白照片并出版為《珂羅版精印 清宮藏龍眠五馬圖》一書(shū),《國(guó)華》應(yīng)該就是使用了這套在中國(guó)拍攝的黑白照片。可是之后日本大塚巧藝社出版的珂羅版復(fù)制版手卷——即現(xiàn)在大家都知道的那個(gè)版本,順序就不對(duì)了,一部分黃庭堅(jiān)的題跋也沒(méi)了。所以后來(lái)有傳言說(shuō)是修復(fù)當(dāng)中被搞錯(cuò)了,還有人說(shuō)存世《五馬圖卷》有兩本。這里要提到一個(gè)重要的展覽。

劉驤業(yè)之所以把《五馬圖卷》帶出博文堂,應(yīng)該是為了在昭和三年(1928)慶祝及紀(jì)念昭和天皇登基所舉辦的“唐宋元明名畫(huà)展覽會(huì)”上展出。東京美術(shù)學(xué)校校長(zhǎng)正木直彥先生的日記記錄了當(dāng)時(shí)的情形。他還提到劉驤業(yè)希望自己的收藏能在昭和皇后蒞臨觀賞“唐宋元明名畫(huà)展覽會(huì)”之際展出,并在日記中敘述了觀看李公麟真跡展出時(shí)的興奮之情。

劉驤業(yè)總共帶去三件作品——李公麟《五馬圖卷》、黃荃《塘聚禽圖卷》、《唐人獵圖卷》,是在展覽后期才展出的,展覽結(jié)束后更舉辦了特別展示。

大塚巧藝社出版的《五馬圖卷》珂羅版復(fù)制版手卷,應(yīng)該就是在當(dāng)年日本這股狂熱的氛圍下制作而成,并在日本流傳開(kāi)來(lái)。劉驤業(yè)和博文堂提到的拍攝作品照片一事,應(yīng)該也是為了復(fù)制版的制作。

但是在制作的漫長(zhǎng)過(guò)程中,種種狀況導(dǎo)致《五馬圖卷》的復(fù)制圖版排列順序產(chǎn)生了錯(cuò)誤。

首先是大塚巧藝社出版的《五馬圖卷》珂羅版復(fù)制版手卷中,五組人馬圖的排列順序已經(jīng)異于原作。

接著展出《五馬圖卷》的“唐宋元明名畫(huà)展覽會(huì)”發(fā)行的豪華圖錄——《支那名畫(huà)寶鑒》(大塚巧藝社,1936年)出版時(shí),已經(jīng)過(guò)了好幾年,而《五馬圖卷》在圖錄制作期間被轉(zhuǎn)賣,于是《支那名畫(huà)寶鑒》復(fù)制了同公司制作手卷時(shí)所使用的珂羅版圖版,且制造出了新的錯(cuò)誤排序,使得狀況更加混亂。

所以,一共搞錯(cuò)了兩次,后來(lái)流傳都是搞錯(cuò)順序的版本。

問(wèn):日本對(duì)李公麟的研究開(kāi)始得很早,那當(dāng)時(shí)日本對(duì)李公麟的認(rèn)識(shí)是一種什么樣的情況?

板倉(cāng)圣哲:李公麟在日本很有名,鐮倉(cāng)時(shí)代(1185年—1333)以來(lái)大家都熟知他的名字,但是日本人過(guò)去理解中的李公麟圖像比較靠近佛教方面,并不是中國(guó)人理解中的。江戶時(shí)代以來(lái)日本流傳的李公麟圖像,和中國(guó)流傳的也完全不一樣,當(dāng)時(shí)被日本鑒定為李公麟的作品,和現(xiàn)在理解中的李公麟也完全不一樣。

所以,中川忠順先生的文章可以說(shuō)是第一次討論真正的李公麟圖像,和之前日本傳統(tǒng)理解中的李公麟圖像是完全不一樣的。

而正是“唐宋元明名畫(huà)展覽會(huì)”的李公麟《五馬圖卷》,給日本人留下了關(guān)于李公麟最重要的印象。

四、揭秘

問(wèn):《五馬圖卷》看起來(lái)保存狀況很好,雖然這次展覽中引首部分沒(méi)能展開(kāi),但從書(shū)中的圖片看,盒子、包布這些都是清宮內(nèi)府原裝。因?yàn)檎褂[只能看到畫(huà)心和拖尾部分的題跋,能不能請(qǐng)您介紹一下全卷。

板倉(cāng)圣哲:盒子、包布這些都是原來(lái)的。

在存世數(shù)量稀少的中國(guó)北宋時(shí)期紙本畫(huà)作中,《五馬圖卷》應(yīng)該是唯一一件保存狀況如此良好的——我指的是紙本繪畫(huà),書(shū)法要多一些。

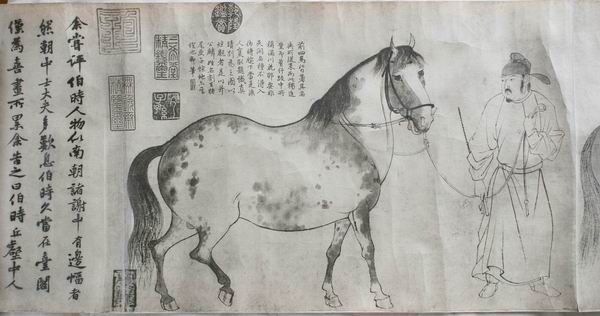

《五馬圖卷》描繪的是自西域進(jìn)貢至北宋宮廷的五匹名馬,以及各執(zhí)馬轡的奚官或圉人;畫(huà)中的馬匹們以交叉前腿或開(kāi)腿邁步的姿態(tài)交相登場(chǎng),全卷的畫(huà)面呈現(xiàn)著一列正徐行前進(jìn)的隊(duì)伍動(dòng)態(tài)。

題簽可見(jiàn)“李公麟五馬圖”六字,引首書(shū)有乾隆皇帝御題。

畫(huà)面從卷首開(kāi)始分別描繪鳳頭驄、錦膊驄、好頭赤、照夜白、無(wú)名馬(滿川花)五馬,拖尾有黃庭堅(jiān)、曾紆跋文。一匹馬與一牽馬人物為一組,整件作品共由五組人馬圖所構(gòu)成。

年月日、飼養(yǎng)地、產(chǎn)地、進(jìn)獻(xiàn)者名、馬名、年齡、尺寸等資料記錄于每幅畫(huà)的后方。

再度現(xiàn)世的李公麟《五馬圖卷》實(shí)為一件超乎想象的杰作。不論是纖細(xì)的畫(huà)面表現(xiàn),還是流暢秀麗的線條,都是以往只有珂羅版圖版可供參考時(shí)完全無(wú)法想象得到的。

作者描繪名馬胸椎與腰椎起伏流暢的曲線、與之相互呼應(yīng)的腹部、隆起的胸部、緊繃的臀部等處的線條表現(xiàn)之間各有細(xì)微的差異,成功顯現(xiàn)了馬身各部位彈性略有相異的特征,并塑造出馬身的量感;

其筆下的線條優(yōu)美流暢,且既能表現(xiàn)仿佛正在飄動(dòng)的馬鬃,也能表現(xiàn)濃密簇生的馬尾,刻畫(huà)物體質(zhì)感的技法可謂十分高超。

問(wèn):您第一次看到《五馬圖卷》,和原本印象中最大的不同在哪兒?

板倉(cāng)圣哲:以前大家看到的都是珂羅版,真跡跟原來(lái)的印象完全不一樣,區(qū)別最大的是“白描”。

李公麟是白描畫(huà)家,雖然元代以來(lái)的記載已提及畫(huà)中敷彩,但是大家沒(méi)有看過(guò)《五馬圖卷》原作,都相信黑白的珂羅版,以為《五馬圖卷》沒(méi)有顏色。

中川先生在文章中已經(jīng)提到《五馬圖卷》用彩色,但我們沒(méi)有想到原作有這么多的顏色,而且設(shè)色很復(fù)雜。

畫(huà)面上的各個(gè)人物特征基本以細(xì)筆描繪而成,乍看之下整體予人僅施以淡彩或純以水墨繪成的印象,但人物、馬匹周身多處可見(jiàn)數(shù)種淡色敷染之跡,其表現(xiàn)顯然超越了白描的范疇。

真跡畫(huà)面色彩時(shí)與水墨塊面、線條重合,生成復(fù)雜的色調(diào)變化,令人驚嘆于作者畫(huà)技之高妙。畫(huà)作的筆法、色彩運(yùn)用等種種皆帶給觀者前所未有的驚奇體驗(yàn),其表現(xiàn)超越目前為止我們對(duì)北宋繪畫(huà)的理解,足以顛覆既有的畫(huà)史觀。

仔細(xì)看,很多部分不是一個(gè)顏色,是好幾種顏色。

比如第一組人馬圖的人臉部分就用了好幾種顏色,而且彩色上面還有墨色,和珂羅版的完全不一樣。

有人認(rèn)為李公麟就是白描,懷疑《五馬圖卷》的彩色部分是后人加的。

可是你看人物的臉部表現(xiàn),畫(huà)家為了表現(xiàn)出立體感,是先用墨線畫(huà)過(guò)之后,再上彩色,之后又上墨色的——這應(yīng)該是李公麟考慮好的順序。

略微偏紅的膚色濃淡變化表現(xiàn)了臉部的凹凸起伏,部分的輪廓線則有疊加的狀況。

為強(qiáng)調(diào)人物具有異國(guó)風(fēng)情的面貌,栗色的絡(luò)腮胡和唇上的胡須質(zhì)感是以彩色的線條與濃淡不一的墨線交相重疊來(lái)表現(xiàn);

眼珠部分在濃墨輪廓線的內(nèi)側(cè)另以較淡的墨色繪出瞳孔,眼窩則輕染墨色,并呼應(yīng)全臉膚色的濃淡點(diǎn)出立體感。

作者的著色以淡彩為基調(diào),一方面保有淡雅的品味,另一方面在細(xì)部表現(xiàn)上運(yùn)用了設(shè)色肖像畫(huà)常見(jiàn)的手法,以塑造物體的立體感。

這類人物的容貌表現(xiàn),特別接近北宋《睢陽(yáng)五老圖》,可能與這一脈作品的肖像表現(xiàn)有風(fēng)格繼承上的關(guān)系。

我以前研究過(guò)《睢陽(yáng)五老圖》,五個(gè)人有兩種畫(huà)法,一種偏向強(qiáng)調(diào)立體感,一種則表現(xiàn)得柔軟而自然。(詳見(jiàn)板倉(cāng)圣哲先生發(fā)表于2008年的論文《睢陽(yáng)五老圖像的成立與開(kāi)展——北宋知識(shí)分子的繪畫(huà)表象》)杜衍、畢世長(zhǎng)、朱貫肉身部分的輪廓線粗細(xì)變化大而鮮明;相對(duì)于此,王煥、馮平像的線描則較柔軟。

從《五馬圖卷》來(lái)看,李公麟也有這兩種畫(huà)法,四匹馬、四個(gè)人的臉部表現(xiàn)不一樣,有的只是用黑白和墨色而已。

第四組的人物是用水墨的,最接近我們?cè)緦?duì)白描的理解。

第三組的人物也全部用水墨,但不止是墨線,人物蜷曲的胡須質(zhì)感由淡墨上疊濃墨線表出,是刻意強(qiáng)調(diào)他異國(guó)人的感覺(jué)。

這邊也不止是墨線,以墨染出膚色變化及體表凹凸,整體印象比較強(qiáng)烈。

馬身基本上以紅褐色及黃褐色二色漸層上彩,并且分為頭、胸、腹部數(shù)個(gè)部位區(qū)塊涂色;馬身的著色有效表現(xiàn)了軀體上的凹凸起伏——特別是胸部肋骨的凸起與柔軟腹部的凹陷等處,色彩順著肌肉線條的方向涂抹,強(qiáng)化了立體效果。

這樣畫(huà)是為了表現(xiàn)馬的肌肉感。

這種重視立體感的表現(xiàn),與典型的勾勒設(shè)色畫(huà)相近。

你看,這個(gè)部分里面,完全不一樣的顏色。

所以這是真實(shí)的李公麟的畫(huà)法,我們可以通過(guò)這些知道李公麟是怎么畫(huà)畫(huà)的——他并不是平面性的表現(xiàn)。

問(wèn):第五匹馬一直被認(rèn)為是后人補(bǔ)的,乾隆的題跋中也談到了,您怎么看,您認(rèn)為可能是在什么時(shí)候補(bǔ)的?

板倉(cāng)圣哲:第五匹馬的輪廓線出現(xiàn)了其他四匹馬的輪廓線所未見(jiàn)的墨暈,墨不一樣,紙也不一樣,所以效果完全不一樣。

還有第二匹馬馬背上的墨線,和第五匹是同一種——從馬背到馬尾毛輪廓線一筆不斷,這是在現(xiàn)實(shí)中不可能出現(xiàn)的肢體形態(tài)。這些部分應(yīng)該是后人加的,可能為同一人。

而且,細(xì)看這匹馬的著色范圍與輪廓框起的區(qū)域有明顯的偏差,肩部的墨色亦顯得與周圍色彩格格不入,厚厚的,很不自然。

第二匹馬的這兩處效果都不太好,可以明顯判斷為后人補(bǔ)筆的結(jié)果。

第二匹馬和第五匹馬表現(xiàn)的平面性與元代的馬圖有所共通,我認(rèn)為是在元初被改過(guò)了。我會(huì)在以后的研討會(huì)上更詳細(xì)地討論這個(gè)問(wèn)題。

前面的四匹馬,除了第二匹馬以外,其他三匹馬的表現(xiàn)都非常自然,大部分都是沒(méi)問(wèn)題的。

問(wèn):那么《五馬圖卷》只有前四組人馬是李公麟原跡了?依照元代周密《云煙過(guò)眼錄》里的記錄,當(dāng)時(shí)名為《李伯時(shí)天馬圖》的《五馬圖卷》,順序應(yīng)為鳳頭驄、錦膊驄、好頭赤、滿川花和照夜白,如果現(xiàn)在的第五組人馬是后補(bǔ)的,那么就是原有的第四組人馬“滿川花”沒(méi)有了?整個(gè)《五馬圖卷》經(jīng)歷了什么樣的改動(dòng)?

板倉(cāng)圣哲:情況有點(diǎn)復(fù)雜。

《五馬圖卷》由數(shù)紙拼接而成,每一段紙都有點(diǎn)不一樣。

首先值得注意的是黃庭堅(jiān)的題跋,大家都在討論。我的結(jié)論是,拖尾部分的黃庭堅(jiān)題跋沒(méi)有問(wèn)題,但各匹馬旁的黃跋有問(wèn)題。

畫(huà)后的黃庭堅(jiān)跋書(shū)風(fēng),近似黃庭堅(jiān)前期、約1090年左右的作品。

一至三幅的題款與第四幅的黃庭堅(jiān)題款,在文字內(nèi)容與書(shū)風(fēng)上存在差異。

照夜白(第四匹)的題款,以較前三段略小的文字書(shū)寫(xiě)于繪畫(huà)上方,與圖同處一紙,其書(shū)風(fēng)近于黃庭堅(jiān)手筆,但橫劃的特征等處較接近于黃氏后期之書(shū)風(fēng),難以認(rèn)可為黃氏1090年前后所作。

鳳頭驄(第一匹)、錦膊驄(第二匹)、好頭赤(第三匹)的題款均結(jié)字嚴(yán)謹(jǐn),起筆筆法具有共通特征。此三段的題款乍見(jiàn)極為相似,但其中與照夜白位于同紙的好頭赤題款與其他二者相異,結(jié)字顯得較為松散,或許是模仿著前二段的題款筆跡所書(shū)寫(xiě)。

好頭赤與錦膊驄兩段畫(huà)紙的接縫處,可以發(fā)現(xiàn)有貌似圓形局部的線條——因此最初應(yīng)無(wú)文字的存在。

如此一來(lái),起初《五馬圖卷》前三段的馬圖應(yīng)于無(wú)題款的狀況下被以鳳頭驄——錦膊驄——好頭赤的順序結(jié)合起來(lái),其后所接的應(yīng)依序?yàn)橐咽ж臐M川花,和現(xiàn)在被移動(dòng)到第四段的照夜白——這是最初成卷的狀態(tài)。

照夜白現(xiàn)位于卷中第四段,但在最初成卷時(shí)應(yīng)位于第五段,且照夜白的題款應(yīng)書(shū)于成卷之前。

如果假設(shè)最初成卷之際,前三段或前四段追隨著已有題款的照夜白腳步,也被加上了題款,這樣一來(lái)就可以解釋現(xiàn)在所見(jiàn)的、各段題款書(shū)法風(fēng)格相異的現(xiàn)象——而且,這些題款是故意宛若騎縫印一般橫跨二紙連接處書(shū)寫(xiě)的。

問(wèn):所以,依照您的分析,目前的《五馬圖卷》,乾隆題跋之外,真跡部分是第一、二、三、四組人馬圖,還有拖尾部分的黃庭堅(jiān)跋文和曾紆跋,其他都是后面加上去的?

《五馬圖卷》沒(méi)有李公麟的落款,一直以來(lái)覺(jué)得很可靠最主要是因?yàn)辄S庭堅(jiān)和曾紆的題跋吧?按照您的分析,如果前面的黃庭堅(jiān)題跋被認(rèn)為可能不真的話,那么現(xiàn)在就剩下拖尾部分的黃跋和曾跋了。

冒昧覺(jué)得,如果只是讀拖尾黃庭堅(jiān)的題跋,無(wú)法確定他看見(jiàn)的是幾匹馬;曾紆的題跋,也沒(méi)法說(shuō)明是一個(gè)什么樣的手卷,也不知道是幾匹馬。那么,拖尾部分的題跋,是不是可能只是和其中的一匹馬或者幾匹馬有關(guān)系?現(xiàn)在沒(méi)有辦法證明,黃庭堅(jiān)和曾紆的題跋,是為裝成一卷的五匹馬所題的。

板倉(cāng)圣哲:我認(rèn)為拖尾的黃跋和曾跋應(yīng)該是本來(lái)就有的。這兩個(gè)題跋是真跡,和前面的馬也應(yīng)該是有關(guān)系——但是究竟是什么樣的關(guān)系,的確很難確定。

由于曾紆跋文中所提及的并非《五馬圖》,而是《天馬圖》,因此無(wú)法斷言曾紆所見(jiàn)的是否即為一卷中收有五幅馬圖的狀態(tài);甚至,當(dāng)時(shí)可能卷中只有黃庭堅(jiān)書(shū)寫(xiě)跋文之際尚未有題款的“三馬”;又或者根本未成一卷,只是數(shù)張各自獨(dú)立的李公麟馬圖也不一定。

《五馬圖卷》在成為現(xiàn)在的狀態(tài)之前,已經(jīng)歷了不少改動(dòng),至少將繪有馬匹的紙張精心排列、以呈現(xiàn)一列人馬緩步前行的現(xiàn)狀的,應(yīng)屬后人之所為。

問(wèn):所以,我們現(xiàn)在最早只能推到周密寫(xiě)《云煙過(guò)眼錄》的那個(gè)時(shí)代,《五馬圖卷》已經(jīng)和黃跋和曾跋連成一卷了,是這樣嗎?

板倉(cāng)圣哲:對(duì),只能說(shuō),《五馬圖卷》中與《云煙過(guò)眼錄》記載相符的部分,可能最晚于南宋時(shí)期已經(jīng)完成。

在最初成卷之后,原先畫(huà)有滿川花的第四段畫(huà)紙和高宗御題佚失——現(xiàn)在那一點(diǎn)點(diǎn)的小痕跡,很可能是原本的滿川花。

第五段由后人所加的無(wú)名馬匹顯示了元代的馬圖風(fēng)格——《云煙過(guò)眼錄》中大費(fèi)篇章記載滿川花之事,據(jù)此推測(cè)應(yīng)在《云煙過(guò)眼錄》成書(shū)不久,就有人對(duì)作品進(jìn)行了改動(dòng)。

問(wèn):那么,我們現(xiàn)在認(rèn)為《五馬圖卷》是李公麟的真跡,主要還是根據(jù)古人的意見(jiàn)吧?不知道該怎么考慮這個(gè)。

板倉(cāng)圣哲:我們也有權(quán)力決定,先看畫(huà)。再根據(jù)北宋時(shí)代所有的有關(guān)文獻(xiàn),還是李公麟。無(wú)論如何,除了李公麟,沒(méi)有其他人能畫(huà)出這樣的作品。

問(wèn):文獻(xiàn)中說(shuō),李公麟作畫(huà)用澄心堂紙,《五馬圖卷》的紙也一直被認(rèn)為是澄心堂紙,這種紙被視為中國(guó)歷史上最好的紙張之一,存世罕見(jiàn),您的文章中有一章正是“澄心堂紙”,能談?wù)剢幔?/strong>

板倉(cāng)圣哲:從現(xiàn)狀來(lái)看,五組人馬所在各段所使用的紙張長(zhǎng)度各不相同,紙色也有細(xì)微差異。

前面四組人馬基本上效果差不多,用的應(yīng)該是澄心堂紙。雖然各紙有細(xì)微的色差,總體來(lái)說(shuō)白色的紙張上可見(jiàn)如繭般細(xì)密的纖維;在繪畫(huà)的表現(xiàn)上,則展現(xiàn)了前所未見(jiàn)的全新線描效果。

畫(huà)家作畫(huà)時(shí),紙的摩擦力是比較大的,對(duì)比文獻(xiàn)中北宋文人記錄的使用澄心堂紙的感受,沒(méi)有矛盾。所以,應(yīng)該是澄心堂紙,但要完全確定則很難。第五組則完全不一樣,絕對(duì)不是澄心堂紙。

澄心堂紙這一素材,在呈現(xiàn)筆法線條的干濕與粗細(xì)、行筆的緩急與輕重上扮演著相當(dāng)關(guān)鍵的角色,因此,選用澄心堂紙一事,無(wú)疑是出自于畫(huà)家李公麟的明確意圖。

問(wèn):《五馬圖卷》的紙有和臺(tái)北故宮藏的蔡襄《澄心堂帖》比較過(guò)嗎?

板倉(cāng)圣哲:我去臺(tái)北故宮的時(shí)候,看了他們仔細(xì)拍的高清照片。細(xì)看《澄心堂帖》,可察覺(jué)到筆畫(huà)線條的變化顯得相當(dāng)復(fù)雜而精微,筆和紙之間存在一股摩擦力,相較于普通紙張,更有細(xì)致的變化效果,全篇下筆厚重卻毫無(wú)澀滯之處。

兩件作品的紙張,用肉眼觀察的話,纖維很長(zhǎng)很細(xì),狀況很相似,但要說(shuō)一定是完全一樣,依然很難。

五、認(rèn)知

問(wèn):在文章的最后一章,您談了李公麟的成就問(wèn):題。雖然李公麟是公認(rèn)的“白描”的宗師,但實(shí)際上從南宋開(kāi)始便很少有人看到《五馬圖卷》真跡,現(xiàn)在再來(lái)看,李公麟“白描”真正的定義是什么?過(guò)去我們對(duì)“白描”的認(rèn)知是不是太概念化了?我們對(duì)中國(guó)繪畫(huà)史的認(rèn)識(shí)會(huì)因?yàn)檫@件作品而改變嗎?

板倉(cāng)圣哲:我的這篇論文是認(rèn)真介紹重新出現(xiàn)的《五馬圖卷》,將它的來(lái)龍去脈描述清楚。之后我們才可以討論李公麟“白描”真正的定義,這是第二個(gè)階段的問(wèn)題。

《五馬圖卷》真跡的重現(xiàn),會(huì)帶我們對(duì)北宋和李公麟有一個(gè)更真實(shí)的理解——以前我們對(duì)李公麟的理解是概念化的:“李公麟白描”、“李公麟是文人書(shū)畫(huà)家”、“李公麟是重要的官員”……而已。但現(xiàn)在,我們可以開(kāi)始討論“李公麟如何看馬”,“李公麟畫(huà)馬的時(shí)候怎么表現(xiàn)”等等。

最關(guān)鍵的就是在“白描”這個(gè)問(wèn)題上,是會(huì)帶來(lái)最大可能性的。

那么,李公麟《五馬圖卷》和《孝經(jīng)圖》等其他作品的關(guān)系又是什么?

《五馬圖卷》是李公麟最重要的作品,但以前大家沒(méi)有辦法看到,討論都是基于當(dāng)時(shí)現(xiàn)有的作品。可是,從《孝經(jīng)圖》開(kāi)始討論李公麟,有可能是顛倒的。現(xiàn)在我們要從《五馬圖卷》開(kāi)始重新討論,我相信結(jié)果一定會(huì)不一樣。

盡管《五馬圖卷》有八十多年下落不明,但它在中國(guó)藝術(shù)史上的地位依然很高。照理說(shuō),每一個(gè)時(shí)代都有自己標(biāo)準(zhǔn),有自己推崇的作品,可是《五馬圖卷》無(wú)論在哪個(gè)時(shí)代,不管強(qiáng)調(diào)哪一種表現(xiàn)風(fēng)格和觀念的時(shí)期,都始終受到推崇。

因?yàn)椤段羼R圖卷》是存世唯一一件顯示了北宋繪畫(huà)所能達(dá)到的高再現(xiàn)性與高表現(xiàn)性交融的作品——它一方面重視所描繪對(duì)象的再現(xiàn)性,另一方面則表現(xiàn)出文人畫(huà)家對(duì)筆墨表現(xiàn)效果的追求,這是北宋繪畫(huà)最重要的兩個(gè)方向。這讓我們不得不重新思考:對(duì)北宋繪畫(huà)史的理解是否有所偏誤?我們的研究才剛剛開(kāi)始。

比如,以前我們對(duì)北宋時(shí)代文人的繪畫(huà)和書(shū)法是分開(kāi)說(shuō)明的,但《五馬圖卷》能將它們連接起來(lái)。尤其,《五馬圖卷》如此重視再現(xiàn)性,這是以前所沒(méi)有想到的。所以,我們可以將《五馬圖卷》作為北宋繪畫(huà)最重要的坐標(biāo)點(diǎn),開(kāi)始重新討論。

還有《五馬圖卷》題跋所留下的信息,李公麟的交游等等……其他的方向也都可以討論,我也期待歷史學(xué)家們的看法。不過(guò),我們要先討論《五馬圖卷》的繪畫(huà)本身。

此后論述北宋繪畫(huà)史之際絕不能忽略的《五馬圖卷》,勢(shì)必將帶動(dòng)一股嶄新的研究風(fēng)潮。

(注:板倉(cāng)圣哲先生編著的《李公麟<五馬圖>》復(fù)制畫(huà)集由日本羽鳥(niǎo)書(shū)店出版,全書(shū)以中日雙語(yǔ)、英文摘要發(fā)布其研究論文《李公麟〈五馬圖卷〉的歷史意義》,并由日本頂尖文物攝影專家、東京文化財(cái)研究所專家城野誠(chéng)治完成攝影,國(guó)際著名平面設(shè)計(jì)師原研哉擔(dān)綱設(shè)計(jì)。中國(guó)方面已由“展玩”獨(dú)家授權(quán)引進(jìn)日本原版。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司