- +1

紀念|冰上鴻飛可問誰——我所知道的王中秀先生

“神州國光:王中秀藏黃賓虹藝術文獻展”暨“黃賓虹與近現代美術文獻發掘、整理和研究”國際學術研討會近日在中國美術學院落幕。

在中國美術學院圖書館馮春術對王中秀先生的印象中,“板凳要坐十年冷,文章不寫半句空”,正是王中秀先生美術史料整理與研究過程中的真實寫照,“他在錄入上海地區的近現代美術史料時,全文錄入電腦,不加刪減,保持報刊的原文不變。使用時用人名搜索,即可得到自己想要的材料。常常說:‘材料工作做在了前面,后面的研究工作就會事半功倍。’”

緣起

我非常幸運的是有機會于2018年1月16日和張堅館長、張帆影博士來到王中秀先生位于上海賓陽路夢蝶苑小區的家中,協助整理、裝箱、接收王先生捐贈給中國美術學院圖書館的文獻資料,得以結識王先生。

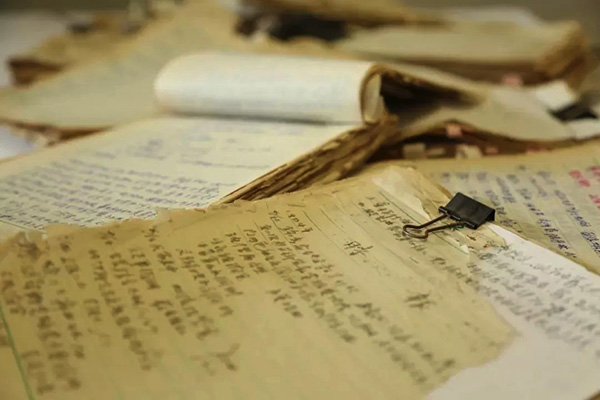

這些資料中既有王中秀先生與黃賓虹后人、學生、家鄉親朋的書信原件157人的近千封書信,還有王先生所藏圖書、雜志、拍賣圖錄等,王先生的繪畫作品,文稿、書稿清樣;黃賓虹與友人、學生、家人書信復印件、黃賓虹的《審畫錄》復印件,黃賓虹在民國時期的各種場合的老照片等整整裝了48大箱。鑒于這批文獻資料的重要性,張館長聯系學校,學校也非常重視,派了一張車直接拉回杭州。王先生捐贈的書畫作品和他的友人書信等貴重物品,我們都裝在檔案袋里隨身攜帶回杭州。

后來因為《神州國光:王中秀藏黃賓虹藝術文獻展暨學術研討會》的籌備事宜,我們又先后拜訪過先生三次。平時,我們在微信上也時常保持著頻繁的聯系。我們在整理他捐獻這些材料時,向他請教一些我們認為無法解決的問題,在他則輕而易舉的就解決了。

但我又是不幸的,我認識王先生不到一年時間,王先生突然于2018年11月28日凌晨一時五十五分,在上海瑞金醫院去世離世。我至今都不敢相信他已經離開我們,因為我們27日下午在病房里探望他時,他還很輕松地說,“(我們是)一個夏天的故事”并“合個影,留個紀念”。那天下午我幫他移了床,他還拉著我和上海圖書館王曼雋女士的手說:要加強合作!后來,看著他酣然入睡,我們才離開。不想這卻成了他對我的最后囑托。

以下我僅就自己所知道的一鱗半爪,說說我所認識的王中秀,以追思先生!

王中秀(1940-2018),生于山東煙臺。據他妹妹回憶說他從小愛看書,在他七歲時,有次父親給他買了套水滸或者三國之類的小說,他抱著書開心得在肇嘉浜路飛奔,不留神,摔倒在地。結果,他急得不顧身上的疼只知道撿書。王先生國畫曾師從著名嶺南派畫家黃幻吾,油畫則師從著名畫家俞云階,書法師從大書法家胡問遂,和謝春彥、戴敦邦、王震坤等畫家極為要好,并合作連環畫《封神演義故事》《鏡花緣》《敦煌壁畫故事》等。后因接觸到黃賓虹的材料,迷上了黃賓虹,放棄了當一個畫家的理想,轉向黃賓虹研究,成為黃賓虹研究的著名專家、近現代美術史研究的學者。

研究黃賓虹,打開了通向學術之門

王中秀先生屬于那種少見的、非同尋常的黃賓虹研究專家:這種人的勇氣、工作能力,個人意志及其精力——全部耐力——都是一般人所想象不到的。

從1993年接觸黃賓虹的相關資料始,至2018年11月去世,王中秀先生可以說是“焚膏油以繼晷,恒兀兀以窮年”,進行他的黃賓虹研究。因為工作上極為偶然一個的原因,他接觸到浙江省博物館收藏的黃賓虹的原始文獻資料。他深入庫房,翻檢、復印黃賓虹書畫、信札、手稿、《審畫錄》并開始編纂黃賓虹畫冊。可以說王先生進入近現代美術史,是從1994年編輯黃賓虹的文集開始的。

因為黃賓虹的手稿殘缺不全,很多無法辨識,需要找到手稿的發表報刊,還要發現被遺忘了的詩文來佐證。王中秀在上海圖書館發現有浩若山積的近現代報紙中有上海藝術社團和書畫家作品集、文集未經整理,于是利用家在上圖附近的優勢,集中對近現代的上海雜志、報紙進行仔細的閱讀并作了大量筆記(這些筆記現已全部捐給中國美術學院圖書館保存)。“上圖”的近現代報刊大都做成了微縮膠卷,他用放大鏡“地毯式”地搜索和摘錄。他重點翻閱了上海地區當時發行的報紙副刊,集中精力查閱《時報》《時事新報》等注重美術報道、關注藝壇情況的報紙。關于《時報》的查看和整理、錄入電腦,就耗時兩年多。《時事新報》所花的時間更長。他從這兩份報紙所獲美術文獻材料也最多,其他如清末的小報上相關美術資料雖少卻珍貴,也決不放過。他白天在圖書館閱讀、抄錄,回家全靠汪師母一個字一個字在鍵盤上敲出來。

“板凳要坐十年冷,文章不寫半句空”,正是王先生美術史料整理與研究過程中的真實寫照。他在錄入上海地區的近現代美術史料時,全文錄入電腦,不加刪減,保持報刊的原文不變。使用時用人名搜索,即可得到自己想要的材料。常常和我們說:“材料工作做在了前面,后面的研究工作就會事半功倍”。

據多名中國美術學院的校友回憶說,他們在上圖都看到了一個老人:手拿放大鏡,在看報紙膠卷,巡檢與美術相關的文獻,這個老人就是王先生。如此高強度的工作,回報也是豐厚的,王先生1999年《黃賓虹文集》(六卷本)出版,2005年《黃賓虹年譜》出版,2018年《編年注疏黃賓虹論藝書信集》出版,2019年9月《黃賓虹年譜長編》,與增補的《黃賓虹文集全編》(8卷本)將由榮寶齋出版社出版。

王中秀先生曾說:“……過去好幾種黃賓虹年譜都說,黃賓虹1915年或1916年在《時報》工作,為節省時間,我就把這兩年的《時報》分割成若干個小時段,在里面搜索黃賓虹的影子,結果沒有發現,看來年譜記載的時間有誤。但是手稿里面有一份貼的剪報,應該是黃賓虹發表過的一組文章,但既不知道發表時間,也不知道是哪家報刊,這就麻煩了,就像一宗無頭案件一樣。我始終百思不得其解。偶然一次,腦海里又出現了這份剪報旁的“九三六”這些數字,顯然是黃賓虹本人用毛筆寫的。我突然眼前一亮,“九”可能指的是民國九年,后面的數字則是幾月幾日。那時上海圖書館藏書樓還在徐家匯漕溪路,我馬上跑過去調出那一天的時報,果然就出現了黃賓虹的名字。這樣一找,前后幾百篇文章都牽出來了,也就弄清了黃賓虹最晚是1919年到《時報》工作的。檢索報紙是很累人的,因為信息量實在太大。海量的信息常常讓你摸不著頭腦,可能一天、一個禮拜下來都一無所獲。但這給了我一個提示:報紙是一座寶庫,過去搞不清楚的問題都藏在這座寶庫的角落里。為了編黃賓虹文集,我有整整兩年時間在圖書館里尋找、抄錄跟黃賓虹有關的文章。”

在長期的美術圖書編輯過程中,尤其是黃賓虹作品集、文集的編輯過程中,王中秀先生注意到近現代美術資料離我們時代不遠,但散佚嚴重,一些錯誤的信息在眾多文章中反復被引用,以訛傳訛,主要是因為近現代美術文獻搜集、整理工作做得不夠扎實。在做黃賓虹年譜的過程中,他深感文獻引用中的錯訛問題到了非正本清源不可的程度。決定利用上海圖書館的資源優勢,廣泛收集資料,開展對上海近現代美術資料的完整梳理。而王先生對我們時代和后世的影響,也正取決于他為研究黃賓虹挖掘出來的豐富史料,精確地演繹了中國二十世紀上半葉的美術活動,拓展了近現代美術史研究的視閥與疆域。

王中秀就是王中秀,由于其巨大的勇氣和頑強的毅力,無論他做《黃賓虹文集全編》《黃賓虹年譜》,還是做《中國畫名家作品真偽——黃賓虹》《近現代金石書畫家潤例》《黃賓虹畫傳》《虹廬畫談》《王一亭年譜長編》《曾熙年譜》等都做的徹徹底底,成為他人案頭的參考書。另有多篇文章發在專業雜志上:如《撤退還是轉移——國畫復活運動前夕的折衷派》《海上雙英——天馬會和晨光美術會之觀察與感言》《重讀〈賓虹書簡〉和〈黃賓虹畫語錄〉的疑惑——與王伯敏教授商榷》(連載)。為研究黃賓虹和近現代美術史,真是多年幾乎足不出戶,生生坐穿了兩張結實的凳子(汪韻芳師母每次提起那兩個凳子的事情,都是眼含淚花,哽咽難語。)

研究黃賓虹,結交五湖四海友朋

王先生生前的同道好友,來自五湖四海。為了更多的收集到第一手資料曾經拜訪過黃賓虹的晚輩如汪世清、汪孝文等,黃賓虹的學生如石谷風、晏少翔、吳一峰、顧飛等。所有黃賓虹當時健在的遺屬,如黃用明、羅時敏夫婦,黃鑒夫婦,小兒子黃映宇,小女兒黃映家,長孫女黃高勤等。并與香港藏家錢學文有多次通信。國內問學于先生的年輕學者如杭州的駱堅群、查永玲、何鴻、陳永怡等。廣州的黃大德、李偉銘、李若晴、蔡濤等,北京的華天雪,香港的陳蓓,以及遠在德國的女博士鐘含泱等。另與黃賓虹老家安徽歙縣的黃賓虹親戚、故舊皆有書信往來,如安徽的鮑義來等。與著名書畫鑒定家楊仁愷等人過從親密,有多通書信往來。

據我僅知的來向他問學的外國學者就有澳洲的學者羅清奇,德國的貝·米沙,日本的后藤亮子,美國的安雅蘭、洪再新等人,都從他那里獲得過幫助。據我們初步統計,給他寫過紙質書信的就有150多人。后來還有不少人就通過電子郵件聯系了。

只要研究中國近現代美術史的學者向他提出請教,他都會知無不言,言無不盡。對于自己手頭掌握的資料,如果你有需要,都會傾囊相授,決不藏私。這也是其品格高貴之處,把學問視為天下公器,希望人人都有機會得以從中受到裨益。

在上海博物館、安徽博物館、遼寧博物館、廣東、香港……所有藏有黃賓虹書畫信札的單位和機構都有往來,要么拜訪,要么書信往來,窮盡辦法尋找一手資料,不達目的,誓不罷休。

為研究黃賓虹,中秀先生不僅成了賓翁故舊、家屬、學生的好朋友,而且常常走訪他們,并多次循著賓翁走過的山川和生活的地方逐一探訪。既尋舊址,也向一些耆舊打探黃氏舊聞,并收有民國時期的黃賓虹所到之處老地圖、老照片,進行對照研究,不使自己的結論有一點空疏和虛無。真是“補苴罅漏,張皇幽眇。尋墜緒之茫茫,獨旁搜而遠紹。”

王先生扎實史料功底,對黃賓虹評價公允,不做溢美之詞。文風平淡樸實,不做夸張語,客觀、冷靜,極具說服力。王先生以追尋學問的摯誠的心,多年耙梳史料,無論是提出問題、分析問題,還是與人辯難,他都有豐富的、別人未發現的材料支撐;在糾正某些研究的謬誤和重新立論方面,極其謹慎。是在別人那里通過點滴材料就敢穿鑿附會,望空而斷,而在先生手里由于有大量民國時期的美術、文化、社會歷史背景材料,對于黃賓虹的研究、上海現代美術狀況、美術界人物了然于心,如同福爾摩斯斷案一樣,剖析的絲絲入扣,令人信服。

偉大的事業肇始于遠大的目光,成于持久的堅持與堅強的毅力。他知識廣博,思想清晰,行動迅捷,非常執著。從不會因為自己的利益或變動的時勢而改變自己的理想,見風使舵。據汪師母說王先生終其一生都保持全然的自然與真誠,他單純真摯,待人以誠,從不裝腔作勢,一向“知之為知之,不知為不知”。筆者曾向他請教裴景福在上海與吳昌碩的交往,他坦然相告:不知道。

他不懂得顧及自己的利益。說話耿直,堅持真理,決不妥協,不說違心的話,是個光明磊落的人。某學術權威曾“拉虎皮,作大旗”冒認師門,弄虛作假,王先生堅決予以糾正,毫不妥協。“權威”的弟子后來成了王先生的莫逆之交,王先生臨終前托以后事。此弟子曾言:吾愛吾師,吾更愛真理!

人事的紛爭與權謀和他的品性格格不入,其一生在對待朋友都是上交不諂,下交不瀆。遇有不平,敢于仗義直言。“文革”中不少文藝工作者被打成“右派”或“反動學術權威”等,王先生并不因此就不敢登門了,他一如既往的去拜師學畫。非常仗義的敢于把朋友的朋友的“禁品”書畫藏于自己家中。“文革”結束,他物歸原主,但原主并不知道畫在他手中。他只是認為別人的東西應該歸還。

視學術為天下公器,把文獻資料捐贈給中國美院

王先生早有把自己收集的文獻資料捐給有關單位,供后學使用的想法,2017年11月份經洪再新教授推薦,王先生決定把所有的藏書、書稿、手稿、黃賓虹書信復印件、黃賓虹審畫錄復印件等各種各樣的文獻捐獻給中國美術學院,甚至把許多正在使用的、未刊的資料都用U盤拷給了我們!

我們見到期間,曾就相關近現代美術研究的問題多次向他請教,王先生答疑解惑,每次都是知無不言,言無不盡。每次都能說上兩三個小時,大多數情況都是我們問一些問題,王先生不厭其煩地給我們說,往往都是我們靜靜地聽。汪師母偶爾進來看看,給我們續點茶水。我們在王先生家里,總是覺得:時間過得飛快,每次都感覺王先生言猶未盡,我們也是覺得收獲滿滿的,懷揣著興奮,戀戀不舍地和王先生告別!

而這個時候,我們并不知道王先生已經病得很嚴重了,他幾乎不會和我們提起他的病情。因為我們每次見到他,看到他都很開心,聲音洪亮,滔滔不絕,從來不覺得他像個病人。我們認為老年人身體有點小毛病,在所難免!沒想到,王先生那時已經在有條不紊地安排自己的后事了。

汪師母五十歲時在外資企業就辦了退休手續,專心打理王先生的生活起居,可謂無微不至。因為王先生在全身心投入黃賓虹研究時,心無旁騖,真的達到了廢寢忘食的地步。他是白天去上海圖書館翻閱、抄寫資料,師母第二天再幫他把這些手抄資料,敲到電腦上,這真是一對配合的非常默契的夫妻。夫妻倆都沒有學過拼音,汪師母用五筆輸入法敲字。后來,王先生無師自通,從英文字母悟出了拼音輸入法打字。師母說王先生純真的像一塊玉,像一個赤子。說起研究來,眼睛睜得大大的,熠熠發亮,臉上的興奮,滔滔不絕,聲音洪亮,會感染每一個和他交談的人。談起黃賓虹,那更是如數家珍,所有的材料,無論人和事,都有序地裝在他的大腦袋里,根據談話主題隨時可以調出來!但是就是這樣一個睿智風趣的人,據師母說,在醫院做檢查,常常找不到門,也說不清楚自己哪兒不舒服,也不知如何和醫生開口說自己的病情。

說起來,我與王先生交往過程中有三件憾事:其一是王先生曾囑咐我要把黃賓虹的常用印按時間順序排列,做個研討,以探求黃氏在不同時期鈐章的規律。我因自己對印璽的無知,而無法開展研究。其二,王先生多次說黃賓虹寫給林散之書信復印件的內容很重要,邵川先生想要用一下,王先生說捐給我們館了,讓我們找到了復印一份給他,寄給邵川。但是我們非常遺憾的是,沒有找到這些東西。其三,我們本擬在19年3月份展覽和研討會前給他安排一個講座,專講黃賓虹書畫真假鑒別方法。同時準備錄一個視頻,在展覽現場播放。現在都沒有機會實現了,想想是多么遺憾啊!

王中秀先生的離世,是中國近現代美術史研究領域的巨大損失。黃賓虹研究已經溶在他的生命里,他的勤奮治學、他的無私捐獻,在精神上和黃賓虹有共通之處。他將與黃賓虹一樣不朽,他的一部部鴻篇巨制就是明證。

斯人已逝,但是他的學術著作和他的捐贈則像天上的星辰或地面的河流照耀、滋潤、供養著所有研究近現代中國美術史和黃賓虹的后學們。

寒灰寂寞憑誰暖,紅葉飄落何處歸?廿載不下樓,生生坐穿兩張冷板凳!

王公悄然乘鶴去,冰上鴻飛可問誰?化身千萬億,知音滿人間。

謹以此文紀念我所崇敬的王中秀先生。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司