- +1

吳語為什么衰落了?一個只會說普通話的吳語區90后自白

小學四年級后,我沒有再說過方言

在我十余年的“好學生”生涯中,扎著一根隱秘的刺。

我出生于江蘇無錫的小鎮。四年級,我從鄉鎮小學轉到一所區里的重點小學的“實驗班”,這個班只接受入學摸底測試前35名的小孩,教學質量驕人。入學后不久,一次交家庭作業,小組長挨個座位來收,我正在補上作業本上的名字。“快點交。”小組長催促。我漫不經心地回了一句:“曉得個。”

空氣瞬間凝固。我抬頭,小組長——一個個子矮矮、虎頭虎腦的小男生——退后了兩步,用手顫顫巍巍地指向我:“你居然說‘土話’!”“土話”在我們那里指代方言,有點上不了臺面的意思。他的音量不算太高,但足以讓周圍人都回頭看我,漣漪似的,越來越多的同學注意到了教室一角的騷動。我又低下頭,感受到35雙鄙夷的眼睛粘在我的背上。

后來我才知道,講“土話”是可以舉報的,要被拉去受老師批評。講“土話”的我是闖入者,是“鄉下來的”,是沒有受到社會規訓的野蠻人。

之后,我因為“字寫的太丑”、“沒有掌握課外要學的英語單詞”都得到過罰站的待遇,但面對老師的質詢,我通常選擇沉默。我還沒熟練習得普通話,開口,對我而言是更大的羞辱。

2013年,加雷斯·貝爾以天價加盟皇家馬德里,很多人,包括他自己,都把他視為球隊未來的領袖,C羅的接班人。然而6年過去了,貝爾非但沒有接過C羅的衣缽,反倒已經到了離隊的邊緣。究其原因,一個重要的點在于這個英國人一直沒有學會西班牙語。語言在球隊更衣室里構成了一道無形的屏障,把他和其他隊友區隔成了兩類人——既然你連和我們一起無障礙地聊天說事都做不到,誰又能放心在你的帶領下上陣廝殺呢?

看書是我在青春期里能想到的最快樂的事。我以第一名從這所小學畢業,與此同時,我沒有再說過方言。

父母講方言,我回以普通話

聽說熱播劇《都挺好》的背景設定在蘇州,我抽時間看了兩眼。第一集,金雞湖兩岸、東方之門 、國金中心再到同德里,蘇州特色建筑群依次展現,配樂也用蘇州評彈點綴。正想感嘆制作團隊用心了,角色們一開口,就覺得有些不對:這怎么都是一口地道的北方口音呢?

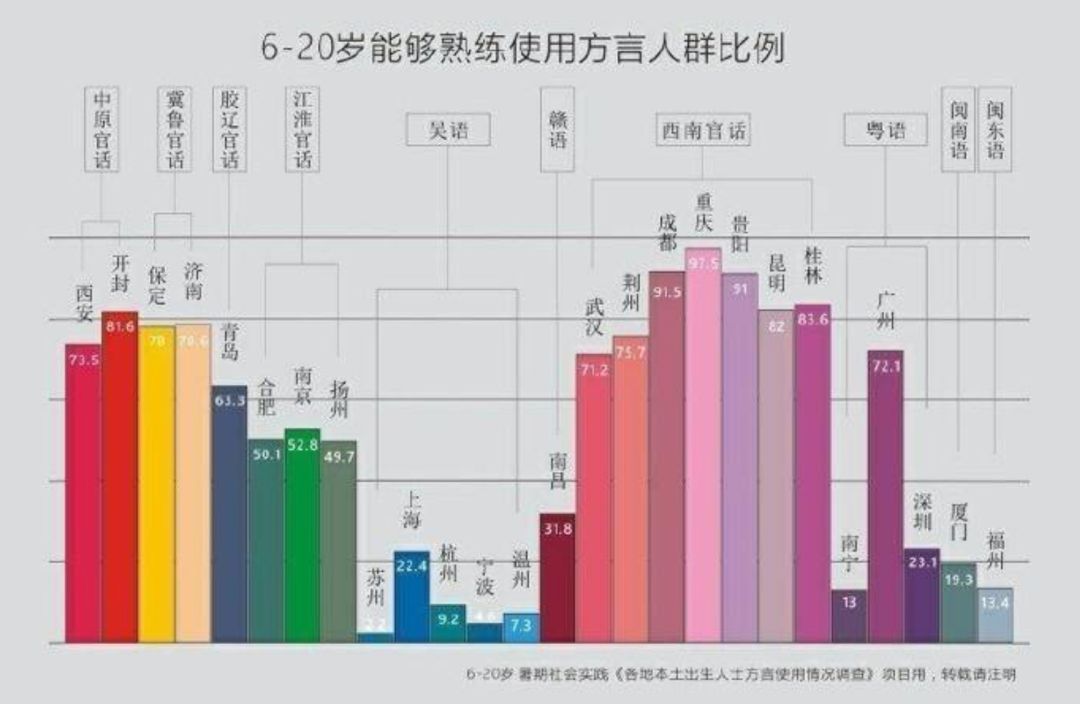

除了這種違和感,讓我感到不適的,恰恰是這部劇(也許無意中)折射的尷尬現實。網上曾經熱傳一張“6-20歲能夠熟練使用方言人群比例”。圖中,其他方言大抵維持在50%以上,一到吳語區就發生了坍塌:最高的是上海22.4%,最低的蘇州是尷尬的2.2%,幾乎能和97.5%的重慶湊個整數。

吳語區常和粵語區并置,同是經濟發達領域,方言卻走向了兩種命運。初到廣州和香港,印象最深的就是地鐵里的粵語報站,語調好聽,連我一個外人都能感受到那份城市榮譽感。蘇州曾推行過部分公交線路的吳語報站,后來又逐步取消。在軌道交通公司工作人員的回復中,稱“‘普通話+英語’的形式符合國家通用語言的規范要求”“蘇州話發音存在較大的差異”。

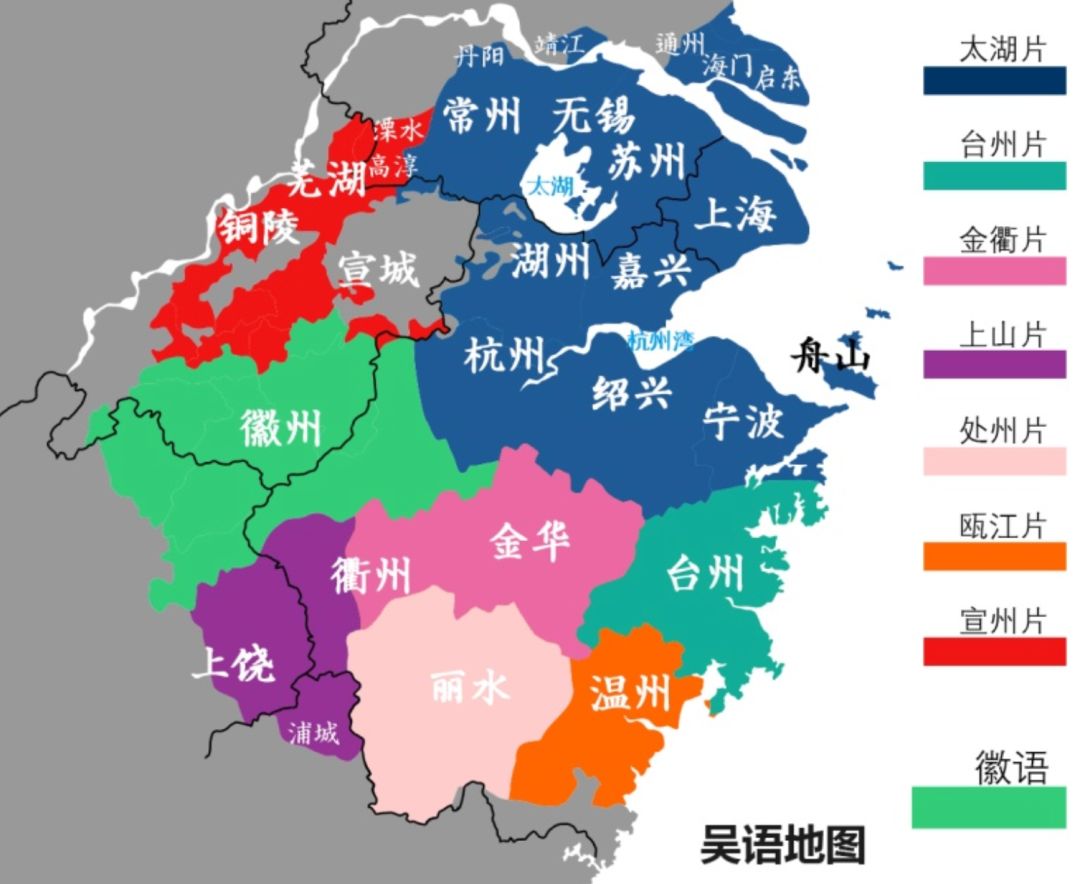

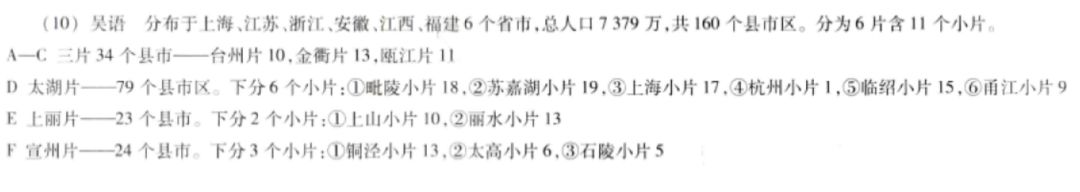

吳語區能分為太湖片、臺州片、宣州片等8個片,以太湖片最為典型。片內能夠較為通暢的交流,但多數吳語區人士并不知道。我的同事詩婕(一位在新天地擁有老宅的上海富婆)曾用不可思議的語氣反問我:“你聽得懂上海話?”

既然相互都能聽得懂,那為什么吳語就越來越少人用了呢?為了解答這個疑惑,我和北大中文系一位研究方言的博士生聊了聊。她叫黃冬,電話那頭,她告訴我她來自海門,也講吳方言。我的第一反應是:“海門不是蘇北的嗎?”印象中,那里已經是中原官話區了。

江南地區自古富庶,早早發展出成熟的市民社會。經濟普遍發達,與此同時行政區劃四分五裂——結果是,無法確立標準語言中心。大家都相互瞧不起似的,蘇州話被說“娘娘腔”,杭州話是“北語殘留”,溫州話更被叫做“鳥語”。反觀粵語,早早確立了廣州話的標準語地位。

語言作為文化象征,既是尋找同類的信號,又是押在鄙視鏈上的籌碼。在素有“大內斗省”之稱的江蘇,風氣尤甚。我家位于無錫和蘇州交界,方言同樣是處于兩地之間的尷尬位置。

周末,我媽帶我去市里上少年宮,下課了偶爾會去商場逛街。女裝店店員多是愛嗑瓜子的本地大媽,她們會熱情地用方言招呼:“伊件衣裳阿歡喜個(這件衣服你喜歡嗎)?”有時,我媽簡短地用鎮上的方言詢問尺碼顏色,有時就干脆講普通話,裝成一個來此打工的外地母親。店員恍然大悟似的,換上冰冷的口吻:“那就隨便看看吧。”而我在旁觀察她的表情,沉默不語。

既然方言讓人不適,那干脆說普通話不就得了?有個笑話在吳語區廣為流傳:一個無錫人和一個常州人碰面,開口必講普通話——誰都不想讓對方覺得自己“土”嘛。久而久之,方言就用得越來越少。

還有人從語言學的“實用性”來解釋吳語的式微。當使用普通話具備足夠的實用性價值時,人們就沒有動力去學習當地方言。而這常常和外來人口數量有關。我媽是小學語文老師(就在我原來就讀的那所鄉鎮小學),現在班上的36名學生中,28名來自外地。2009年,南京大學的一項調查顯示,蘇州市外來人口子女中73.4%表示自己“完全不會說蘇州話”,而當年,蘇州市外來人口已接近城市總人口的一半。大量的非本地學生,使本地學生更多使用普通話以便于交際。

這項調查得到了兩個結論,首先是“普通話的主體地位基本確立”,其二就是典型的“雙層語言現象”:在公共領域使用普通話,在家庭領域使用蘇州話。但和上一輩相比,年輕一代在家里使用蘇州話的頻率也已大大降低。另一項對上海中小學生的調查則說,從2005年到2015年的十年間,自評能“流利、準確”使用上海話的孩子從54. 3%降到28.1%。

而像我這樣對講方言有陰影的孩子來說,和父母的對話通常以他們講方言、我回以普通話的奇異形式進行:

“學堂里阿有啥個好白相的事體(學校里有什么好玩的事嗎)?”

“老師說,下周出去春游,等會我們一起去超市買零食吧。”

“跟同學講方言,我會覺得特別奇怪”

17歲,我到北京上大學,同學們來自五湖四海,講普通話天經地義——再也不用承受方言歧視的困擾了,這給我一種抹平溝壑的快感。即便有一些差異,也顯得無關緊要。我的舍友有一位貴州人,一位海南人,每次和家人打電話,他們都可以安之若素地待在宿舍里——反正就是兩片嘴唇上下翻動,說著誰也聽不懂的家鄉話,完全沒有隱私的顧慮。而我則需要搬張凳子到陽臺上,鎖上門窗,普通話飄散在月明星稀的夜里。

這份自以為是的輕松沒有維系太久。一次社團活動,坐我旁邊的一位四川姑娘正和我聊著,猛然抬頭,冒出來一串噼里啪啦的四川話。原來是另一個四川女孩過來了。她見我一愣,大笑著向我解釋:“我是成都的,她是綿陽的。”

這是我全然陌生的社交經驗。1990年代,國家在中小學推廣普通話教育,吳語區開展地如火如荼。在我的學生時代,教室墻上總貼著“學好普通話,方便你我他”、“說好普通話,朋友遍天下”、“說普通話,做文明人”等各類宣傳標語。而我總是不解:為什么說方言,就做不了文明人了呢?

研究方言的黃冬說,她可以和親戚講方言,但“要跟一個同學去講方言的話,我會覺得特別奇怪”。她的憂慮是,只要一代人不習慣和同齡人講方言,當他們未來和同齡人組成家庭,方言就會在家庭領域缺席——下一代就再也沒機會聽到和使用方言了。

這就是語言學中的“語域理論”,一旦家庭中使用的語言都轉變為普通話,這門方言也就接近消亡了。

我的方言語料庫空空蕩蕩

語言是大眾文化生活的媒介。提及方言文化,粵語總是被首先想到的那一個,香港電影、粵語歌和TVB功不可沒。但很多人并不知道,吳語也曾是東亞的一塊文明高地。日語的形成就受到吳語的重要影響,而到近代,上海是當時中國政治經濟的實質中心,宋慶齡在亞太和平會議上發言所用的就是上海話。

魯迅、蔡元培、朱自清、瞿秋白、郁達夫、徐志摩、王國維……統統來自“包郵區”。吳語也幾乎成了近代中國知識分子標榜身份的“暗語”,如胡適所言:“三百年來凡學昆曲的無不受吳音的訓練……除了京劇文學之外,吳語文學要算最有勢力又最有希望的方言文學了。”

胡適的預言并未成真。在過去的七十年間,吳語及它背后的文化肉眼可見地衰敗下去。在我青春期的廣泛閱讀中,印象里把吳語落到紙上的,居然只有躲被窩里偷偷拿手電筒照著讀的《天龍八部》。即便移居香港數十載,生于江南的金庸也對家鄉話念念不忘:

那少女嫣然一笑,道:“啊唷!我是服侍公子撫琴吹笛的小丫頭,叫做阿碧。你勿要大娘子、小娘子的介客氣,叫我阿碧好哉!”她一口蘇州土白,本來不易聽懂,但她是武林世家的侍婢,想是平素官話聽得多了,說話中盡量加上了些官話,鳩摩智與段譽等尚可勉強明白。當下鳩摩智恭恭敬敬的道:“不敢!”(金庸按:阿碧的吳語,書中只能略具韻味而已,倘若全部寫成蘇白,讀者固然不懂,鳩摩智和段譽加二要弄勿清爽哉。)

課內閱讀則更是“查無此語”。去年夏天,還出了一個讓人啼笑皆非的新聞:滬教版的小學二年級語文書上,把“外婆”改成了“姥姥”。上海市教委給出的答復是:“‘外婆’屬于方言”。

翻譯成普通話,“不響”大約是“不說話”,但在不同語境里,又分別有“不想說”“不理解”“不知道”等多層含義。記得第一遍看《繁花》時,每讀到“不響”,我就要停下來細細揣摩這里的意思,一旦反應過來,就頗有謎底揭開的快樂。

這是吳語的多樣化魅力,只是面對“文化大一統”,終究只能是“不響”了。套用《粵語為何需要保衛》中的話來說:“吳語為何需要保衛”的問題,實際上就是“多樣性為何需要保護”的問題。 我們總試圖用某一種“唯一性”來取代其他形形色色的可能,但“唯一性”又恰恰是一座永遠建不成的巴別塔。

大一的寒假,第一次過年回家,父母帶我拜訪久未見面的家族長輩。他們給我切水果,熱絡地詢問在北京生活怎么樣。我在腦海里用普通話過了一遍要說什么,正想翻譯成方言(過去我就是這樣和長輩交流的),卻發現我的方言語料庫空空蕩蕩。在北京的半年像把剃刀,把和家鄉有關的一切全都剃平了。我漲紅了臉,一句話也說不出來。

很久以后,我聽到了上海樂隊“頂樓的馬戲團”一首叫做《海風》的民謠。歌里,男主唱用吳語發出真誠的疑問:“聽說世界將會天下大同,請儂告訴吾,究竟想要吾哪恁做?”

(部分資料參考自《蘇州市中小學生語言生活狀況調查》《蘇州市外來人口第二代的語言轉用考察》《吳語的隱憂》《粵語為何需要保衛》等,在此一并致謝)

采訪、撰文:吳呈杰 ,編輯 :何瑫,運營編輯:佟通通,微信編輯:尹維安

關注“GQ報道”公眾號(ID:GQREPORT),記錄人物的浮沉,和時代價值的變遷。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司