- +1

追溯德國對當代藝術的影響,南藝美術館“重整德國藝術立場”

“重整 | 德國藝術立場”是一場對9位20世紀最為重要的德國藝術家們的大型回顧展,近日于南京藝術學院美術館開幕,展覽自上世紀藝術歷史的重要節(jié)點起,追溯德國藝術在文化與歷史層面對當今藝術世界的影響。

在目前國內(nèi)藝術生態(tài)的大背景下,如何避免商業(yè)市場因素對學術獨立的影響,如何守護藝術高校辦展的公共性、倫理底線、學術規(guī)范?在展覽研討現(xiàn)場,德國學者與南藝美術館副館長分別回應了“澎湃新聞”的提問。

1993年,約爾格·伊門多夫(1945-2007),這位德國當代最重要的藝術家之一、德國戰(zhàn)后藝術代表人物,第一次攜畫作到北京展覽。為了把大型作品運進某賓館畫廊展出,伊門多夫同意卸下畫框,畫布“像桌布一樣”穿過了門框。這場伊門多夫后來從未寫進年表的展覽,卻給了從未見過原作的中國先鋒青年藝術家一次極大的震動。當時畫家聚集地圓明園附近的一間見面會場,幾乎被人潮“擠破門檻”,觀眾中就有此后成為中國當代藝術標志性人物的畫家。主持并見證這場展覽活動的德國漢學家、歌德學院(中國)首任院長阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)評價稱,中國當代藝術發(fā)展的局面由此打開。

近日,包括伊門多夫在內(nèi)的9位20世紀最為重要的德國藝術家大型回顧展“重整 | 德國藝術立場”(至5月4日)在南京藝術學院美術館拉開帷幕。展出維爾海姆·蘭布魯克、奧托·弗雷德里希、恩斯特·維爾海姆·奈伊、約瑟夫·博伊斯、A.R. 彭克、約爾格·伊門多夫、馬庫斯·呂佩爾茲、喬治·巴塞利茲和佩爾·柯克比這9位藝術家共計120逾件作品,囊括繪畫、雕塑、拼貼、影像以及綜合材料等多元形式。作品的創(chuàng)作年代橫亙20世紀,包含多件此前從未在華公開展示之作。

展覽由南京藝術學院美術館副館長鄭聞及Michael Werner(邁克爾·沃納)畫廊紐約總監(jiān)柯荔蔓女士共同策劃,旨在從藝術史的視角回顧20世紀以來德國的歷史概觀,展示了20世紀以來數(shù)次重要的藝術運動、思想運動、社會運動。藝術家們描繪了從一戰(zhàn)以前暗流涌動的德意志思潮直至二戰(zhàn)后民主德國和聯(lián)邦德國分立的意識形態(tài)冷戰(zhàn),直至現(xiàn)代德國的重新統(tǒng)一與崛起。展覽以博伊斯社會雕塑、戰(zhàn)后身份認同以及繪畫新概念的崛起等為主要線索,帶領中國觀眾探討和領略這段由歷史、神話、民族、思潮、運動所共同譜寫的藝術史。

展廳中,一組6件首次在中國展出的蘭布魯克雕塑引人駐足。策展人鄭聞介紹,柏林的漢堡火車站美術館設有關于博伊斯的常設展,展覽開場的第一件作品卻是蘭布魯克的一尊青年男子胸像,胸像的悲劇美與概括的造型特征十分動人。“蘭布魯克與中國觀眾熟知的羅丹不同,他的造型語言更加概括,有儀式感”。蘭布魯克最著名的雕塑是1911年的鑄石雕塑《跪著的女人》。德國有以蘭布魯克命名的藝術獎,博伊斯曾獲得該獎,可以說蘭布魯克是博伊斯的精神導師,博伊斯還發(fā)展出“社會雕塑”的理念。

雕塑《球上的女人》可以視為伊門多夫日后的精神寫照。據(jù)介紹,這件雙手拄拐、腳下綁著沉重鐵球行走的雕塑原形,來自丟勒學生的一幅畫作。1998年,伊門多夫確診ALS(肌萎縮側索硬化),俗稱“漸凍人癥”,肌肉萎縮、逐漸喪失行動力,每天在被囚禁的肉體中掙扎。伊門多夫跟從博伊斯,擁護社會雕塑、社會介入、以藝術改變世界的理念,身為激進的藝術家,疾病如同雕塑中的千斤鐵球一般消耗著他的身體與精神。值得注意的是,這件雕塑的創(chuàng)作年份早于伊門多夫ALS確診,是創(chuàng)作時他已感到了身體不適,還是后來的“命運”,策展人沒有談及,卻留給觀眾思考余地。

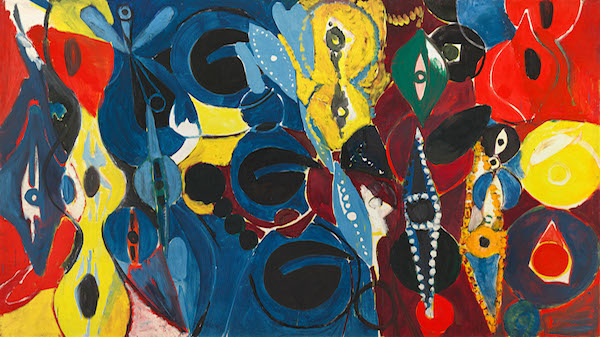

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者留意到,此次展覽的展簽簡潔清晰,同時利于觀眾迅速讀取這段較為復雜的藝術史和藝術家創(chuàng)作的觀念。以喬治·巴塞利茲一組正反顛倒的油畫為例,展簽除了基本信息,專門在一側引用藝術家本人語錄:

“我的繪畫是通過激進、不和諧的裝飾逆轉有條不紊地組織起來的。”

“這個對象完全不表達任何意思。繪畫不是達到目的的手段。相反,繪畫是自主的。我對自己說:如果是這樣的話,那么我必須把所有已成為繪畫對象的東西——風景、肖像、裸體——倒置。這是從內(nèi)容中解放藝術表現(xiàn)的最佳方式。”

這次展覽出版了同名畫冊,收錄學術文章和藝術家簡介、作品。不過,上述點到為止又提綱挈領的詮釋卻是特地為展覽本身挑選并呈現(xiàn)的,考慮到此次展覽面對大量學院學生和普通觀眾,這樣的安排是必要、周到和有效的。

南京藝術學院美術館館長李小山在展覽前言中寫道:“就我本人而言,自上世紀1980年代以來,對伊門多夫、彭克、巴塞利茲等藝術家的作品一直深為喜愛。原因很簡單,他們的作品以非常特別的面貌刷新了我對繪畫這一傳統(tǒng)藝術的認識。并且,他們的作品表面看只是一種直抒胸臆、不拘細節(jié)的率性之作,實質(zhì)卻深藏著嚴密的理性作為底子。與20世紀的這批原創(chuàng)者不同,其它地方的追隨者和模仿者都顯示出了不同程度的表面化或臉譜化。”

中央美術學院設計學院攝影專業(yè)教授、1999年畢業(yè)于德國卡塞爾美術學院的繆曉春,是1993伊門多夫中國首展的親歷者以及中國當代藝術快速發(fā)展的參與者之一,他在展覽研討中談到:“當初中國藝術家受到(這批德國藝術家的)影響,很多地方可能只是一種誤讀,但是誤讀也是挺可愛的。(雖然)沒有完全理解它,但是被感動。”日后,旅德求學的繆曉春通過在歐洲博物館大量觀展才“慢慢理解了(藝術作品與思想)上下文的關系”。

澎湃新聞記者還注意到,此次大展由南京藝術學院美術館與一間畫廊共同主辦。在目前國內(nèi)藝術生態(tài)的大背景下,如何避免商業(yè)市場因素對學術獨立的影響,如何守護藝術高校辦展的公共性和倫理底線,避免類似數(shù)年前中央美術學院美術館“基弗在中國”展覽引起基弗本人抗議的尷尬與學術失范?

阿克曼對澎湃新聞說:“中國至今缺少完全獨立和專業(yè)的藝術評估系統(tǒng)。西方國家的大博物館,一般沒有市場因素(的左右),比如基弗展覽完全是商業(yè)性目標,但是央美明知卻承辦了。”

南京藝術學院美術館副館長鄭聞表示,展覽構思緣起于一年半前與歐美畫廊業(yè)主的交流,彼此在學術興趣與價值取向上形成共識。與中國畫廊不同,歐洲一些畫廊的經(jīng)營往往超過了50年。“此次合作最重要的原因是,這間畫廊收藏的德國藝術家們對中國影響重大。畫廊創(chuàng)始人沃納1963年就與巴塞利茲一起辦展,在很長時間內(nèi),并沒有商業(yè)回報,甚至冒著多次被當局查封的風險。畫廊主作為藝術浪潮的推動者,也是群體一員與藝術家共同工作。20世紀80年代,他將這批藝術作品推廣到倫敦和紐約。這次展覽,有多件沃納的私人收藏,代表了他和藝術家之間一起戰(zhàn)斗的歲月。沃納今年八十多歲了,本想來中國,這次因為健康狀況的考慮被勸阻了。這次的展品還包括香港、南京等地的私人藏品。對于這個問題,我們不去回避,而是讓它清晰化。機構和私人藏品,我們會在展覽中呈現(xiàn)出來,讓觀眾既了解作品價值,也明晰了源流。”

重整 | 德國藝術立場

展期:2019年3月22日-5月4日

地點:南京藝術學院美術館3號展廳

延伸閱讀 | 藝術家與作品

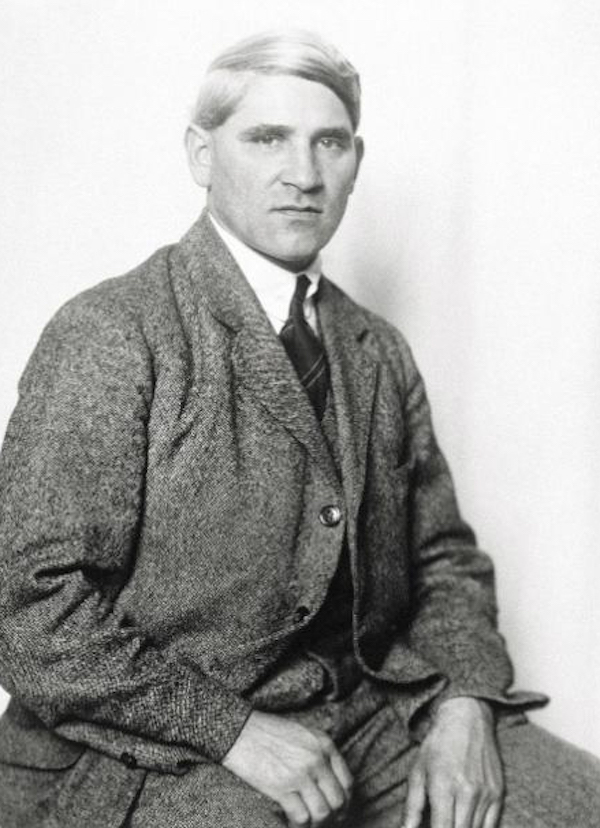

維爾海姆·蘭布魯克 Wilhelm Lehmbruck 1881-1919

1937年,納粹因?qū)μm布魯克的不滿而宣布不允許任何一家德國美術館展出他的作品,但他的創(chuàng)作并沒有因此為人們所遺忘,反而在戰(zhàn)后獲得了廣泛關注,他于1911年創(chuàng)作的雕塑《跪著的女人》(Knieende,詳見上文)成為1955年卡塞爾文獻展核心展品。

奧托·弗雷德里希 Otto Freundlich 1878-1943

當然,弗雷德里希與德國納粹倡導的主流形象格格不入;弗雷德里希的雕塑成為1937年《墮落的藝術》展覽上首當其沖的批判典型。法國被德國占領后,身為猶太人的弗雷德里希不幸遭到迫害,在馬伊達內(nèi)克集中營中被殺害。

恩斯特·維爾海姆·奈伊 Ernst Wilhelm Nay 1902-1968

《<早晨>的研究》是奈伊的大型二聯(lián)作,堪比他曾在“卡塞爾文獻展”中呈現(xiàn)的里程碑之作,是他藝術生涯中最杰出的作品之一。奈伊的藝術生涯橫跨二戰(zhàn)前后,作品也曾在世界各地展出,但此前其在中國卻從未有機會展示作品。

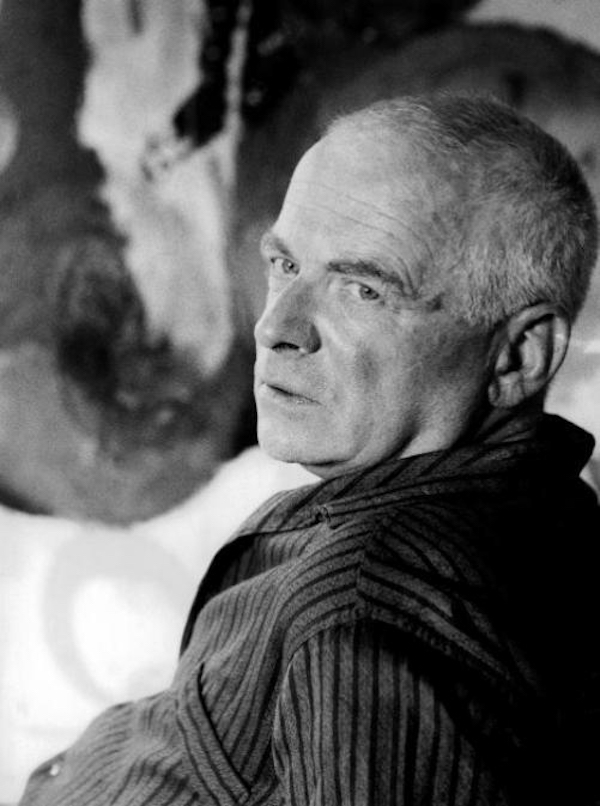

約瑟夫·博伊斯 Joseph Beuys 1921-1986

《雙重聚合》是博伊斯一生中所創(chuàng)作的規(guī)模最大的青銅雕塑,也是藝術家最重要的雕塑之一。該作最初的創(chuàng)作理念是為德國多特蒙德市的一處公共噴泉而策劃的,但這個設想最終未能被實現(xiàn)。我們或許能用原始的“發(fā)電站”來解讀它,這些生銹的蜂巢狀的形態(tài)似乎能追溯到博伊斯曾對蜜蜂這種生物群體作業(yè)的“社會雕塑”和其能夠在多個細胞結構中存儲能量而十分著迷。博伊斯這一開創(chuàng)性的雕塑理念也是他后半生所關注的問題之一。

喬治·巴塞利茲 Georg Baselitz 1938年至今

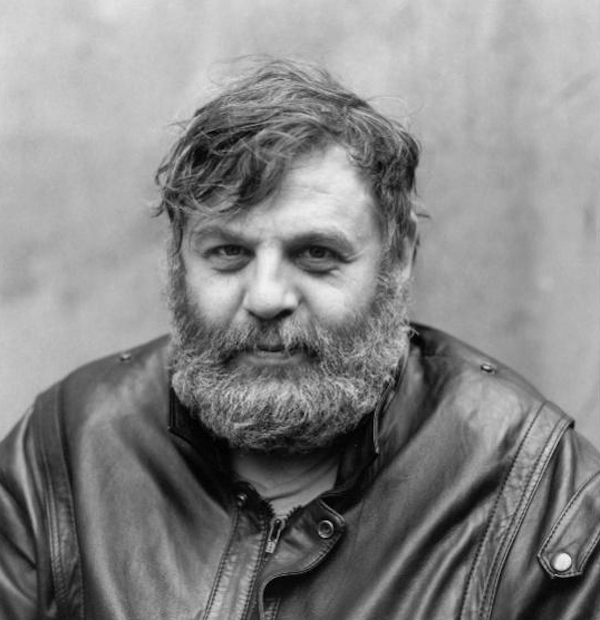

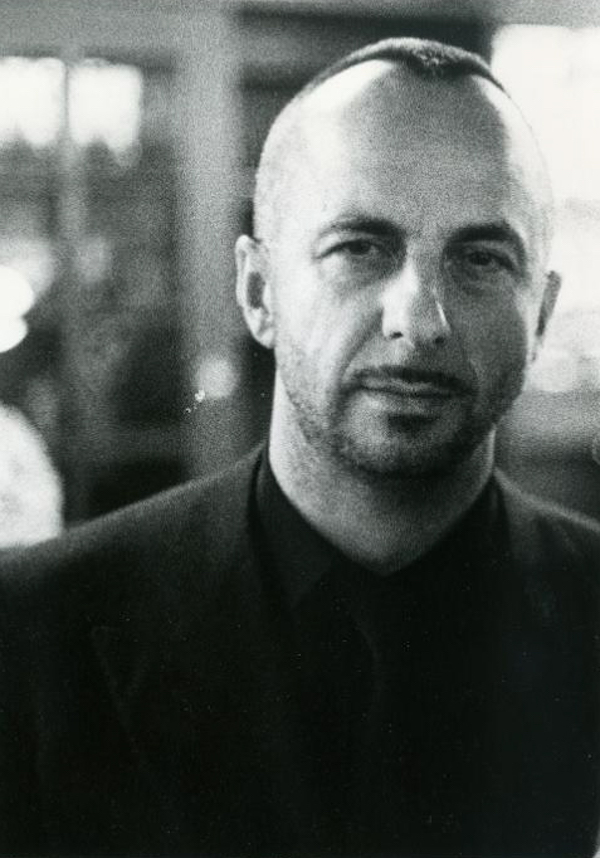

A.R.彭克 A.R. Penck 1939-2017

佩爾·柯克比 Per Kirkeby 1938-2018

上世紀90年代,柯克比的畫作多是采用了熟練的繪畫技巧與濃郁的色彩擇選。《秋天-阿納斯塔西婭(七)》是藝術家在90年代末之前喜好直接用自然節(jié)氣命名作品的系列代表作之一,曾在2009年倫敦泰特現(xiàn)代美術館藝術家回顧展上展出過。

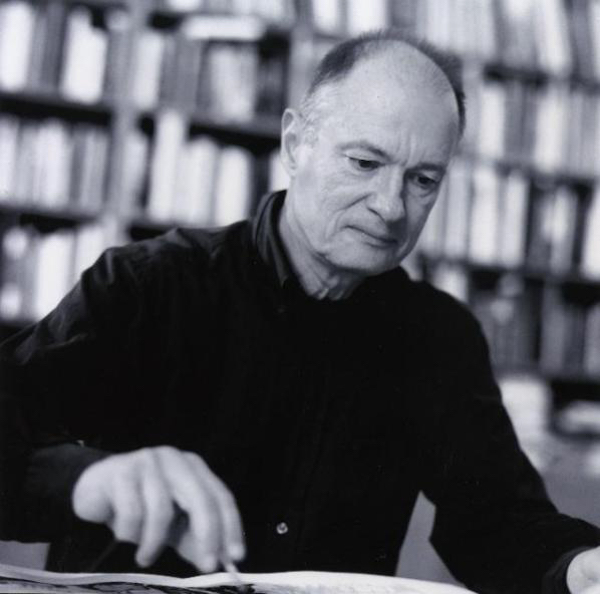

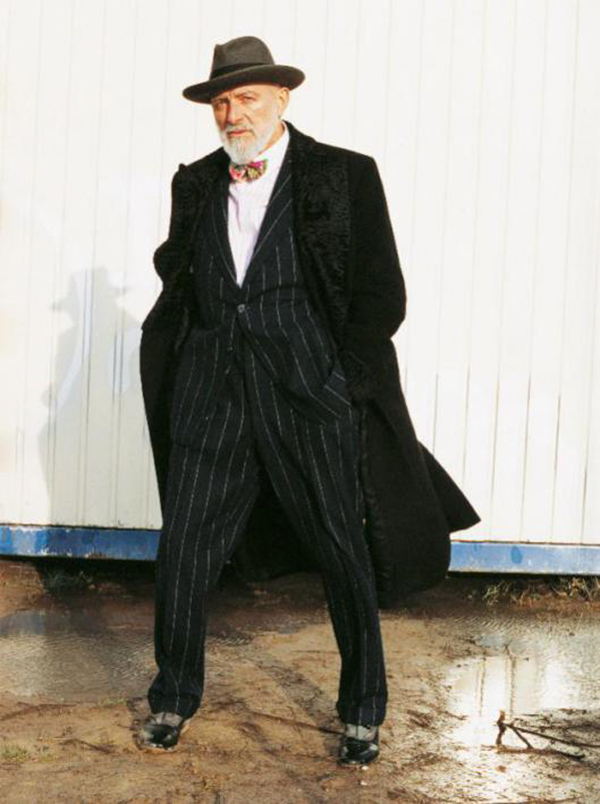

馬庫斯·呂佩爾茲 Markus Lüpertz 1941年至今

呂佩爾茲于上世紀70年代德意志戰(zhàn)后分裂的狀態(tài)下構思了“德式主題”系列。他對武器和破碎景觀生動的描繪在當時引發(fā)了強烈的爭議,成兩極爭端的狀態(tài)。

約爾格·伊門多夫 J?rg Immendorff 1945-2007

該作是藝術家著名的“德意志咖啡館”系列中標志性的一幅。日前,慕尼黑著名的藝術之家(Haus der Kunst)為伊門多夫舉辦了一場大型回顧展,他的作品將在今年的威尼斯雙年展平行展“我們終將逝去”中展出。

(本文圖片除注明外,由南京藝術學院美術館提供。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司