- +1

抱歉,并不是所有人都在聽周杰倫了

本文為“有數”欄目獨家稿件,由一頭倭瓜精 x 有數工作室聯合出品,轉載請注明作者名、“一頭倭瓜精”以及“發自澎湃新聞湃客頻道”。

最近,網上流傳著兩份“樂壇中生代”段位排名,分別來自豆瓣和虎撲。兩份排名中,“王者”都是周杰倫。接近“王者”的,有陳奕迅、孫燕姿、王力宏等人。此外,還分了鉆石、鉑金等等級。

在很多80、90后心中,這份榜單代表著一份珍貴的回憶——那是華語流行音樂的全盛時代,創作歌手、唱跳歌手、唱將、組合不斷涌現,好像永遠有聽不完的歌。而當輝煌褪去,昔日的天王天后開始為人父、為人母,或是開啟了新的生活重心。盡管不再為之瘋狂,人們的歌單里依然還有他們的位置。

但懷念只是硬幣的一面。另一些人開始追問,為什么沒有挑大梁的新人出現?華語樂壇什么時候換血?

這個問題其實很難回答。首先,中國沒有一個權威的音樂榜單,來衡量音樂的總體影響力。另外,粉絲刷榜、流量注水等等現象,讓數據更加撲朔迷離。與此同時,人們的音樂品味、生活圈層,就像是一塊塊馬賽克,相互連接、又相互隔離。我們總是傾向于認為自己所處的“小世界”,就代表了流行的樣貌。

于是,數據成為了一顆稻草。不是隨隨便便的數據,而是盡量客觀的、包容了最多人的數據。過去六個月,我把目光投向了朋友圈。這其實是微信的一個隱藏功能,打開搜索框,選擇“音樂”,再輸入你搜索的對象(例如“五月天”),就能看到他所有歌曲近30天的朋友圈分享量。像這樣:

在展示結論之前,先對數據進行一些說明:

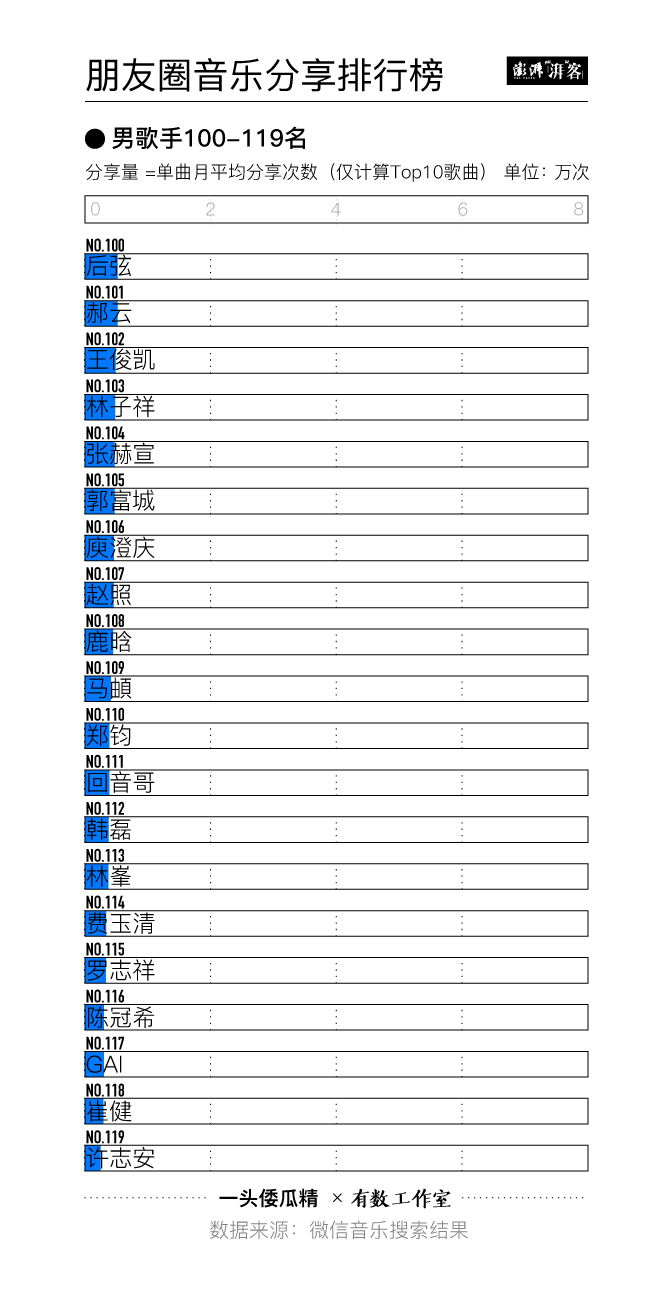

1.數據采集的時間為2018年8月-2019年1月,共計6個月。共計觀察了281位歌手,其中男歌手130人,女歌手118人,組合33個。名單主要由QQ音樂中的“華語歌手”確定,不包含外國歌手。

2.獲取每位歌手每月前10名的熱門歌曲及分享量,簡單來說就是“每人10首歌”。這樣做,一是因為歌手之間,出道年份、歌曲數量差別都很大,不好比較。其次,看前10名的歌曲,更方便我們研究哪些歌曲、歌手受歡迎,而不容易被長尾(一般來說冷門的歌曲都會比熱門歌曲多很多)所干擾。事實上,你將會在下面的文章里看到,能撐夠10首歌曲都熱門的歌手,其實少之又少。

3.我們采集的是“分享”的行為數據,并不等同于收聽量。分享到朋友圈,本質上具有“展示”的功能,或者表達心情,或者表示認可(例如看完節目之后分享其中歌曲),或者用于炫耀,等等。由于朋友圈的強社交屬性,比起一般的收聽行為,分享到朋友圈,意味著用戶與這首歌之間,有更深度的連結。

◎朋友圈音樂分享排行榜一覽

那么,一首歌一個月之內會被分享多少次呢?

在我們6個月的觀察中,最高的分享量來自張紫豪的《可不可以》,這首歌在2018年9月被分享了超過202萬次。其次是王力宏的《需要人陪》,在2018年8月被分享了138.5萬次。

事實上,這兩首歌的表現有點過于突出,拉通來看,分享量能夠超過10萬的單曲,就已經是佼佼者。例如王天戈的《心安理得》,10月份被分享了66萬次;王大毛的《去年夏天》、馬良的《往后余生》,大約在30-40萬次左右。

這只是單曲的情況。綜合10首歌之后,情況又如何呢?首先是男歌手的排名:

而豆瓣榜單里排在“黃金”位的“小豬”羅志祥,在這份排名里,已經跌到了115名,他Top10的歌曲,平均每首的月均分享量僅有3200次左右,差不多是第一名的1/22。可見,樂壇的熱度更替也是很殘酷的。

女歌手方面,排在第一的是莊心妍,每首歌的分享量超過了6.5萬次。作為早期的網絡歌手,她在網上定期發布翻唱、原創作品,做音樂直播。盡管在很多人心目中,她至今仍停留在“草根”階段,但這個分享量卻是非常有分量。

排在第二的是鄧紫棋,平均每首歌被分享5.9次。而后的張碧晨、alin、孫露等分享量就明顯低于前兩名,大約是3-4萬次。

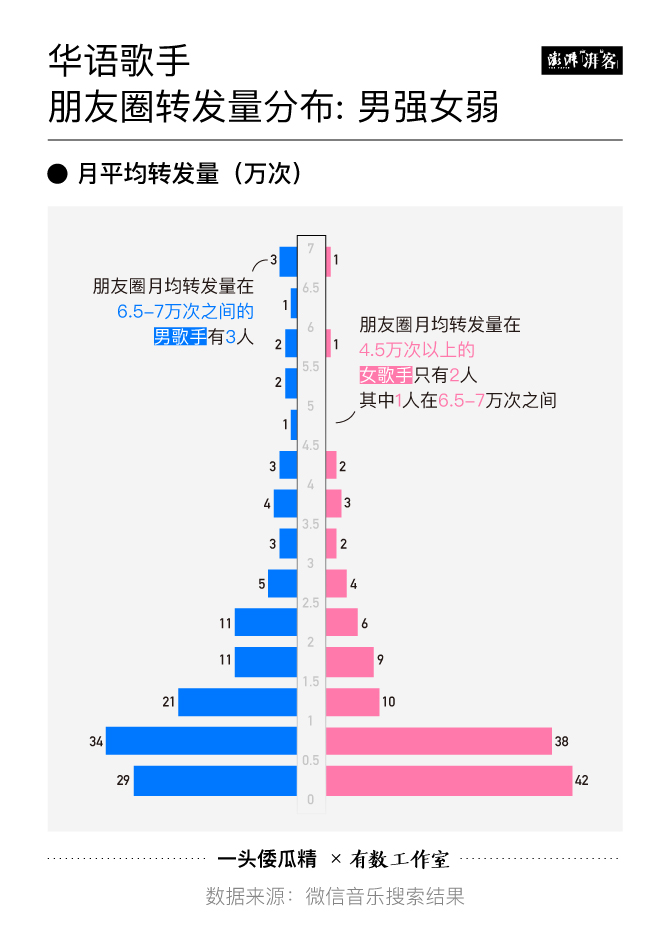

或許你已經注意到,相比男歌手,女歌手的總體分享量都要低一些。如果我們用“劃分數段”的方法,把男女歌手的分享量畫在分布圖上,男強女弱的格局就更明顯:

女歌手更多地淤積在底部,這意味著分享量低。而頭部的女歌手,又顯著得少于男歌手,甚至還出現了空缺。能與男歌手一較高下,并且相對活躍、一直保持發新歌的,只有鄧紫棋。

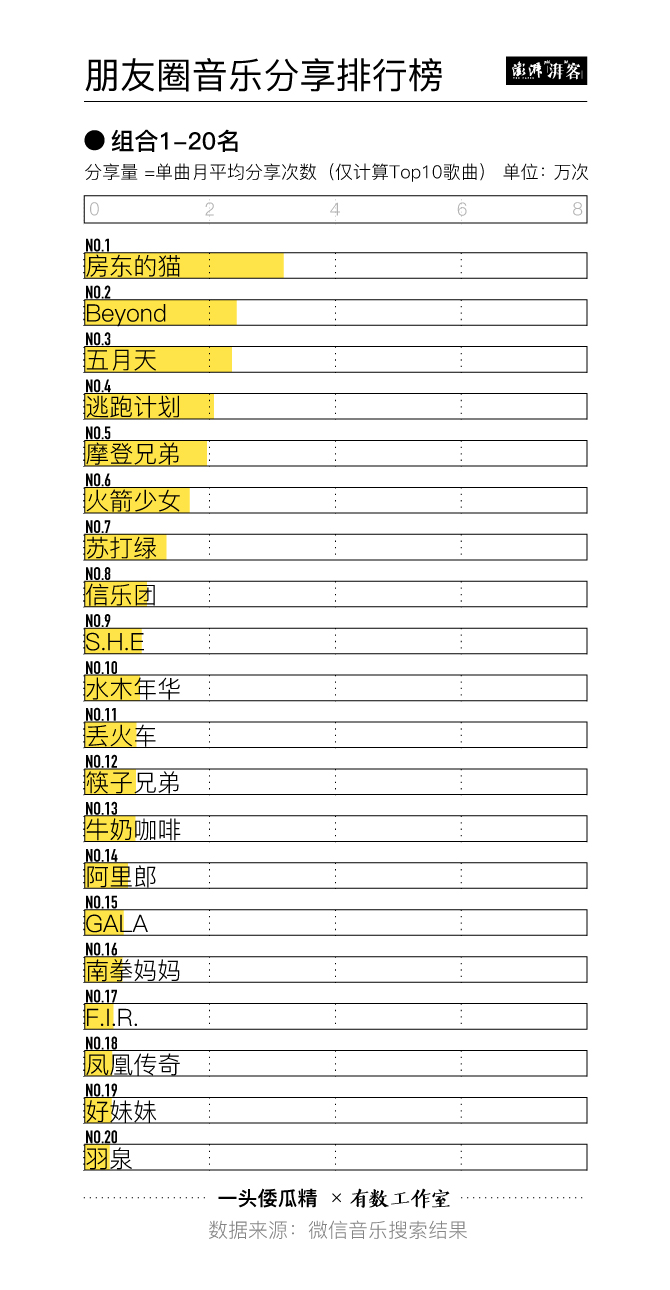

最后是組合的情況。第一名房東的貓,是當下熱門的女聲組合,她們的高分享量主要得益于《云煙成雨》在年前的爆紅。接下來是Beyond、五月天、逃跑計劃等。因為抖音和選秀走紅的摩登兄弟和火箭少女也位列其中。

◎超越短暫的熱度,才是真正的“鉆石”歌手

當然,單看平均分享量是遠遠不夠的。

有時候,某一首歌的爆紅,會顯著拉動整體平均數的升高。這種“一帶多”、“幾帶多”的情況,經常出現在某個影視劇、綜藝的播出期間。節目熱度會顯著的帶動歌曲分享量。

以OST(影視原聲帶)“大戶”張碧晨為例,8月份,她與張杰演唱的《只要平凡》收獲了超過50萬次分享。作為電影《我不是藥神》的主題曲,這首歌隨著電影一起風靡朋友圈。但是幾個月后,分享量就迅速下降數倍。而作為《三生三世十里桃花》(2017年發行)主題曲的《涼涼》,盡管已經算是“老歌”,在半年之間分享量也下降了2-3倍。更早的OST《年輪》(2015年發行),則大致經歷完衰退周期,回歸到了5000-10000的分享量。

當然,除了這些方式,也有一些歌曲以“奇”取勝。例如李榮浩新專輯中,時長僅有4秒的《貝貝》,在10月被分享了5萬次。王心凌新歌《劈你的雷正在路上》,12月獲得分享1.3萬次。但這類的歌,在滿足了人們的獵奇之后,回落的速度其實更加迅速。

分享量代表著歌壇的一個側面,潮起潮落的現象不勝枚舉。但是,真正深入人心的歌曲,仍然會被一直分享下去。以周杰倫為例:

“歌神”張學友也有這個特質,而且相比周董,上榜的曲目還要更加穩定:

對于一個華語歌手,職業生涯里能有10首熱門歌曲,就算得上“王者”了。這些歌手的共性在于,歌曲多、傳唱度高,還能在適當的時候撫慰人心。這并不是一時的流量、商業推廣、獲獎,就能達到的。

◎再談“熱門”與“穩健”

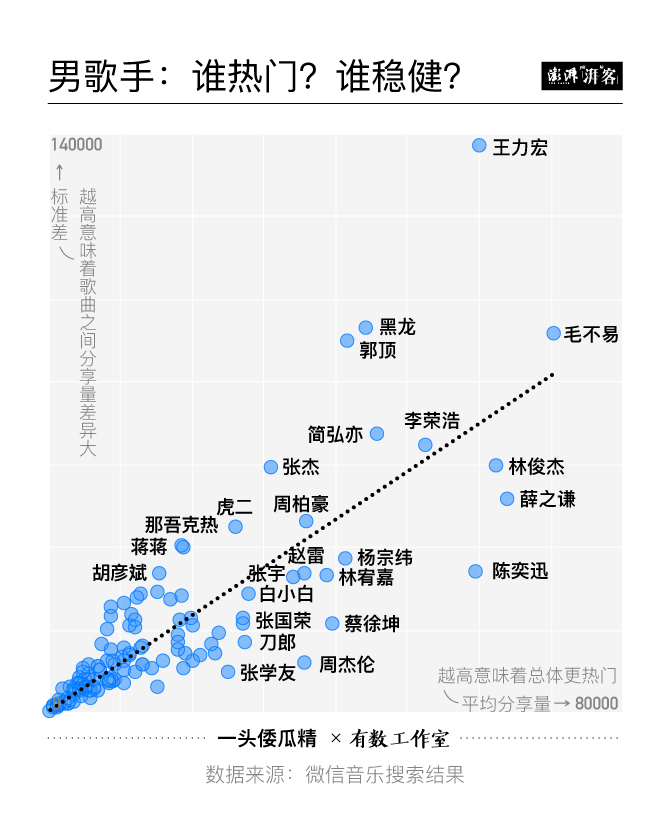

從數據的角度看,上面所討論的,一是平均值,一是標準差。因此,我們試圖用散點圖把二者綜合起來看。

下圖中,橫軸表示歌曲的平均分享量,縱軸表示分享量的標準差。也就是說,越靠右,平均分享量越高;越靠上,分享量分化越大。因此,在趨勢線上方的,相對來說是“熱度型歌手”,在趨勢線下方的,更偏“穩定型歌手”。

而“穩定型”的歌手,分享量最高的三位是薛之謙、林俊杰、陳奕迅。三人中,陳奕迅標準差最低、最穩健。薛之謙則比較特殊,他出新歌的頻率很高,但幾乎每首都能打入熱門行列。因此,即便是Top10歌曲一直在更替,也能保持“高分享量+低標準差”的表現。

或許有人還會好奇,既然這是一份流量排名,那所謂的“流量明星”們,排在哪里?

事實上,即使在朋友圈里,強大的粉絲效應依然存在。但是,這種流量的突增,往往只出現在新歌發布時,這大概得益于粉絲們的宣傳、打歌。但是因為歌曲沒有真正深入“大眾”,熱度不到一兩月就會迅速衰退。

以鹿晗為例,8、9月分享量都較小,10月份新歌發布后分享量激增,11月又快速跌落:

蔡徐坤,8-9月連發新歌,分享量極高,但10月以后立刻回落。

僅僅是半年的數據,我們就已見證了許多。

◎一些額外的奇談

朋友圈分享的奇妙之處就在于,分享行為很多時候與人們的心境、社會環境相關聯。

比如,教師節的9月,有1.5萬人分享了宋祖英的《長大后我就成了你》。1994年,宋祖英在春節聯歡晚會上演唱了這首歌,20多年過去,它仍然是許多人對于教師的第一聯想曲目。國慶節的10月,6.1萬人分享了汪峰的《我愛你中國》,另外有1.1萬人分享孫楠的《紅旗飄飄》,1936個人分享韓紅的《我的祖國》。

更有趣的是11月,林志炫的《單身情歌》以6.7萬的絕對優勢領跑光棍節。另外,胡歌的《光棍》被分享了5058次。郭靜的《單身美好》也有小幅上漲,不過僅有808次。

12月,陳奕迅成為“孤獨的圣誕之King”——《圣誕結》被分享了18萬次,《Lonely Christmas》6.2萬次。張碧晨翻唱版的《圣誕結》也有1.1萬次。而新晉的熱門圣誕歌曲還有張藝興的《When It's Christmas》,被分享了3.2萬次。

最后,從季節來看,人們又喜歡分享什么呢?我們分享了去年冬天里,被分享的帶“雪”或“冬”字的歌曲:

◎寫在最后

“大眾”是什么?我不知道。或許每一位自認為是“大眾”的人,在這份排名里,都能看到自己“小眾”的一面,看到其他人的選擇。

這份數據是一個純“流量”的排名。用戶聽歌、分享歌的原因五花八門,無論這些歌手的出身如何、流派所屬、音樂是否“高級”、從什么渠道發布,都可能獲得流量。

從這個意義上,我們至少知道,周杰倫并沒有獨孤求敗,以前的天王天后也并不都還在神壇上;新生的創作歌手并不少,流量明星也有無奈的一面;抖音成為重要的音樂傳播渠道,通向娛樂和消費的商業在運作,其中充滿機遇和變數……對于華語音樂來說,它如今呈現的格局、面臨的市場環境,已經遠遠復雜于2000年——那個我們內心感到最驚喜、最懷念的時代。

編輯|吳曄婷

本文為“有數”欄目獨家稿件,由一頭倭瓜精 x 有數工作室聯合出品,轉載請注明作者名、“一頭倭瓜精”以及“發自澎湃新聞湃客頻道”。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司