- +1

走進和研究黃賓虹的前提——關于學者王中秀的瑣憶

“神州國光:王中秀藏黃賓虹藝術文獻展”暨“黃賓虹與近現代美術文獻發掘、整理和研究”國際學術研討會昨天在中國美術學院落幕。

“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)特此刊發王中秀生前好友、知名藝術評論家謝春彥發言文章,從初中常去的小舊書鋪子開始,瑣憶王中秀與黃賓虹的不解之緣。

本來今日這個西湖之會,我們是要和王中秀先生共說他一生最為心折的黃賓虹之學的,盡管春雨杏花如舊,不料已成奢望,真是情何以堪哉!

我這里所說的“前提”,亦即條件、基礎之類也,當亦包括當局者個人之品性、格調、學問、修養、趣味、眼界、眼光、交游、際遇、機緣、機遇等等諸多方面。

黃賓虹先生的丹青和畫學早已走出長期的冷寂而成為當下的一門顯學,今日之會即一明證。時代的進展和黃學本身的豐富偉大自然是主因,而其中王中秀先生傾畢生之力的研究以及其在同樣冷寂混茫的歷史中苦苦探求梳理,貢獻青春,無往而不至,以生命相許的勇猛奮進,是絕對難以割開的。可以說,王中秀的幸運是因為黃賓虹的存在,而偉大的黃賓虹先生定然會以若干年后王中秀這位隔代的真正知音的努力而感到欣慰吧。友人曾說王中秀比黃賓虹還要了解黃賓虹,當也不止是一句戲言,在某種程度上正是對于他研治黃學形象的肯定。

黃學博大精深,浩煙如海,貫通古今,不拒西潮。王中秀先生并非科班出身,他之走向和定向黃賓虹先生的研究得以取得舉世注目,并成為研究和繼續開拓黃學“繞不開”的學案,當必有其獨異的路徑和緣由,我雖然也熱愛賓公之藝,卻并不能如他那樣深入底里的研究,但由于自少年時代即與他曾經同學友愛,其后又一個多甲子的深交,對于他一步步走過來的路還是有著許多感性的認識和了解,可以向大家陳說。

少年初見黃畫

王中秀初見賓公之畫當在六十三年以前的1956年間。當時我們共讀于上海徐匯中學,班上我與他并范子琦(收藏家)最為相近,幾乎整日廝混一起,下午放學多泡在徐家匯華山路那家小舊書鋪子里,并不知曉黃賓虹為何許人物,畢竟初中小兒,半大不大,似懂非懂,正癡癡地沉湎于“五四”新文學的春夢之中,舊書堆中泛黃陳舊的珂羅版那些模糊不清的黃賓虹山水讓我們無意之中撞見了,尤其中秀,由之而生出一種對國畫的愛好,由此起始而造就了半個多世紀后的因緣成就,不亦奇哉!

現在想來, 這與當年逐漸養成比較雅正的審美趣味不無關系。我們的文學老師是江西老詩人李時芬先生,他以極大的熱情幼吾幼以及人之幼地教授我們中國古典文學,他的詩是極正宗典雅的杜工部一派,正是他老人家把我們引進古典文學的大門。我是班上的圖書管理員,徐匯中學這個老牌教會學校有豐富的藏書,又大大滿足了我們閱讀的饑渴,內秀的中秀尤其得益。

七載學書和沉浸于歐洲文學

初中畢業后,中秀繼續在那里上高中,此后十年分別,直至“文革”初才在徐鎮老街的食肆中重逢,其時他還在上海電訊器材廠工作。除了他仍熱衷于文學,就是整整七年師從書法家胡問遂先生學書,經受了嚴格的書法訓練。胡是沈尹默先生的繼承者,注重傳統,尤其筆法之學,這對王中秀以之深悟和解讀賓公的筆法是有至關要緊的意義的,他后來說于中令他深會用于筆中一個“澀”字的奧義,就與黃賓虹先生的筆法、墨法之學相生而得大悟,使他足以具體而微地深入賓公內核,而非泛泛于皮相之外也。

于文學的沉潛,其重點以列夫·托爾斯泰為中心的俄國文學,旁及英、法及歌德等等,尤其欣賞英國浪漫主義時期的詩歌,開拓了他的文化視野和審美格調,遠離流俗,這也必然于后來加寬對賓公的視角。

走進畫學,中西兼修

“文革”中期,我與中秀重逢之后,他步入了我的繪畫師友圈子——黃幻吾、潘君諾、費新我、劉旦宅、戴敦邦、黃英浩、呂吉人、周松生,以及俞云階、朱懷新老師等等。

以上所列師友,是我在那些最困窘時期仍保持密切交往的部份,老師一輩皆受到極大的沖擊,我自己的日子也不好過,但只要有機會,我則常把他們聚到我在徐鎮老街的逼仄小樓中以薄酒陋食招待,苦中作樂,相濡以沫,談藝論文,共灑丹青,中秀則是每回必到的常客,至此則引發了他進入繪畫的時期。

黃幻吾先生是上海中國畫院唯一的嶺南派名家,潘君諾先生以寫意花卉為業,他的寫意草蟲尤為精雅,被劉海粟先生譽為海上第一。費新我先生定居蘇州,彼時他的左手書法已十分成熟。劉旦宅先生的人物畫早已名噪南北,戴敦邦先生正開啟他專工中國古典人物的新路,不久他的《陳勝吳廣》則榮獲聯合國教科文的獎賞。俞云階、朱懷新夫婦都是徐悲鴻的高足,云階先生五十年代還入馬克西莫夫油訓班,陳逸飛等皆是他的弟子。不過此時他尚未摘去“右派”帽子,光景暗淡,英浩、吉人等則尚在年輕苦苦奮進的時期。這個圈子觸發了中秀走向繪畫,他勤奮博采,并進于中西畫中,不局限于一家一門,令我印象深刻的一是他類似于印象派和巴巴的油畫,現在尚存的自畫像,風景寫生,筆法老辣,都有自己的面貌。他開始的中國水墨則明顯受黃賓虹風格的影響,多施積墨和點子。有一張四尺許的綠山水曾教劉旦宅十分驚訝。其間,我們受俞云階老師的委托,幫他整理、記錄《怎樣畫油畫》的小書,則讓我們得以對油畫獲得比較完整的了解和認識。

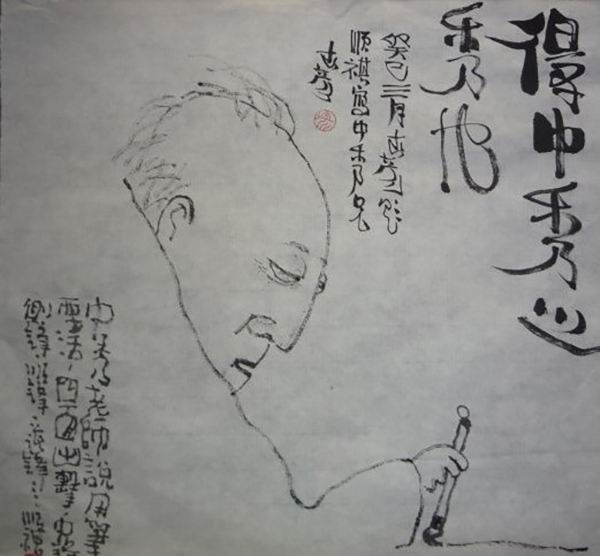

黃賓虹作品(局部)

這幾年的階段,王中秀完全致力于中西畫學的探索磨煉之中,也因之而逐漸明確他對黃賓虹的認知,這在1972年他那篇充滿激情和寓言意味的《黃、王對話》一文中足可一證。

至1986年中秀調入上海書畫出版社擔任編輯工作,逐漸認定黃學研究的主攻方向,編輯了黃賓虹的畫集,以至退休以后全力編撰了《黃賓虹年譜》、《黃賓虹談藝書信集》、《黃賓虹畫傳》、《黃賓虹文集》、《近現代金石書畫家潤例》以及《王一亭年譜長編》、《曾熙年譜長編》,并開始《劉海栗年譜》的工作。他在病中告訴我,關于海翁的年譜已進行至五、六十萬字的規模。

以上是我對王中秀先生的一些瑣憶,他從少年時代初見黃畫到學成談何容易,我以為下例幾點值得注意。

(一)性格執著倔強。凡認定之事不達目的決不罷休,尤其對于黃學的研究莫不如此。他退休以后即把上海圖書館當作自己的書房,除星期天以外,總是埋首大量迷失的資料之中,持之以恒,這倒是和賓公的性情遙遙相接,他之動力來自于偉大的黃學,也來自于他咬定青山的本性。若無他的執著和倔強,這學問是絕對做不成的。

(二)不同流俗的審美趣味和格調。這一點既來自天賦也發自后天的修煉和鑄造,尚沒有這個前提是愛不上并不可能與賓公之繪相通的。黃賓虹并非十分通俗,他之所作雖然為性情所寄造化天人,卻高古雅調,要深入其內核,掘發其內美,定需相類的審美眼光方能勾通欣賞,在這座寶山面前,王中秀是具備他之慧心慧目的。

(三)博而約的學術品質。在畫學和文學、繪畫和理論、中學和西學之間當有很大的界限,以黃學的博大精深,若孤立一側也是摸不到黃賓虹的全象的,中秀在諸多方面皆有深入的學養和實踐,故他能致廣大盡精微,在博的基礎上,約而攻黃,就能見人之所未見,發人之所未發,以闊大的眼光而聚焦賓公也。

(四)作而述,述而作的遞進。黃學雖不易入,然黃學實質乃活的學問也。王中秀本身是一位優秀獨異的畫家和書家,多年來勤于作畫,中西皆能,故他對黃畫黃學的體味就勝于一般孤立的學者,他在長期作畫作書的實踐中,自然多所感多所得,所以他之著述就不是無水之溪,空穴來風了,反過來由理論的述再回返本身的書畫實踐相驗,就必然高流俗一籌,較干巴巴的研究所得則豐贍了。

(五)長期寧和的家庭環境。中秀數十年的研黃之路與他的夫人汪韻芳女士的支持是分不開的。她知書達理溫潤賢淑,為中秀營造了一個穩定祥和的治學環境,功莫大焉!無論是起于“文革”的艱難歲月還是到王中秀的最后慷慨捐贈中國美術學院圖書館研究資料,都有她的情與力在。

學問之道,難矣哉!而賓公之學,由于他長期以來的“冷”以及豐富龐雜,沒入散亂的歷史迷霧,若欲深入,并非只靠生硬的學術模式可以達成。如何走近它,如何開發它,如何發見一個活生生的黃賓虹,如何在一個恢宏開闊的層面上重塑一個百年文化史、美術史上的巨匠偉人,王中秀先生是有他深別于一般的異質和條件的,我姑且稱之為走進和研究黃賓虹的前提吧。

往事歷歷,似亦不該湮沒。

2019年2月

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司