- +1

當勝利日鐘聲敲響:世界需要怎樣的二戰(zhàn)記憶?

當?shù)貢r間5月9日,俄羅斯將在莫斯科紅場舉行盛大的閱兵式,以紀念蘇聯(lián)偉大衛(wèi)國戰(zhàn)爭(即蘇聯(lián)抗擊納粹德國的戰(zhàn)爭)勝利80周年。這場慶典不僅是對歷史的緬懷,更因當前復(fù)雜多變的國際局勢,成為觀察全球政治格局的重要窗口。

2024年紅場的勝利日閱兵。圖源:kremlin.ru

偉大衛(wèi)國戰(zhàn)爭是蘇聯(lián)對1941—1945年抗擊納粹德國侵略的稱謂,作為1939—1945年第二次世界大戰(zhàn)的核心戰(zhàn)場之一,其開端與二戰(zhàn)整體進程緊密交織。1941年6月22日黎明,納粹德國撕毀《蘇德互不侵犯條約》,以"巴巴羅薩行動"對蘇聯(lián)發(fā)動全面突襲,戰(zhàn)線從巴倫支海一直延伸到黑海,經(jīng)過近四年的血戰(zhàn),蘇聯(lián)紅軍從初期節(jié)節(jié)敗退到扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局,最終將勝利旗幟插上柏林國會大廈,但也付出了2700萬軍民犧牲的慘痛代價。

東線戰(zhàn)場的焦灼牽制了德軍75%的兵力,為二戰(zhàn)其他戰(zhàn)場的反攻創(chuàng)造了戰(zhàn)略機遇。這場戰(zhàn)爭是二戰(zhàn)的重要組成部分,它極大地牽制了德軍力量,對整個二戰(zhàn)的戰(zhàn)局走向有著深遠影響。第二次世界大戰(zhàn)不僅重塑了世界政治版圖,更以莫斯科、阿拉曼、中途島和諾曼底四大轉(zhuǎn)折點為坐標,鐫刻下人類反法西斯同盟用鮮血鑄就的歷史豐碑。

1945年5月8日,紐約的人們慶祝第二次世界大戰(zhàn)歐洲階段的結(jié)束。圖源:www.britannica.com

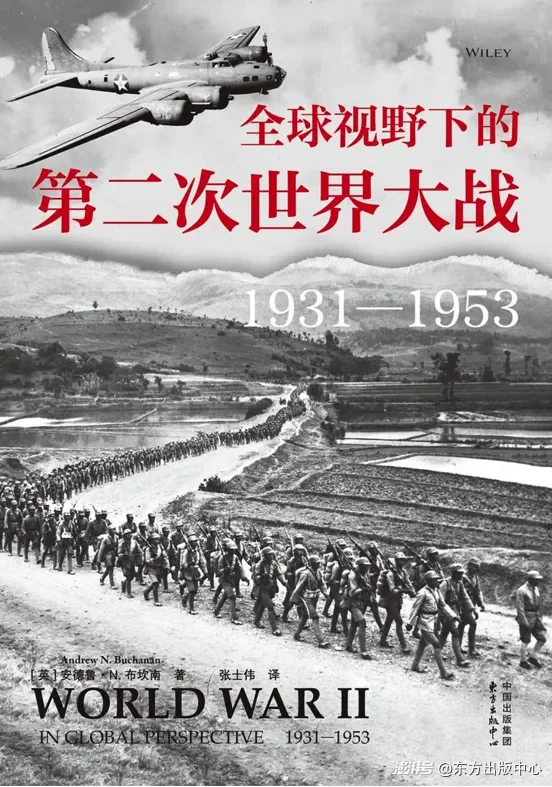

過往的“二戰(zhàn)”史敘事總是集中于歐洲戰(zhàn)場與太平洋戰(zhàn)場,多有忽略亞洲東部與東南部、撒哈拉以南的非洲、中東地區(qū)、拉丁美洲等“邊緣地帶”。安德魯·N. 布坎南的《全球視野下的第二次世界大戰(zhàn)》力圖打破陳舊的“二戰(zhàn)”時空框架,開啟真正的全球視角,審視被戰(zhàn)爭、外交角力、科技競爭、資金流動影響和改變的所有地域,探討“二戰(zhàn)”的全球覆蓋與縱深,并透視1945年軸心國戰(zhàn)敗后美國試圖建立的全球霸權(quán)的脆弱性。下文節(jié)選自《全球視野下的第二次世界大戰(zhàn)》第八章 1944年:盟國走向勝利。

《全球視野下的第二次世界大戰(zhàn)(1931—1953)》World War II in Global Perspective, 1931-1953[英] 安德魯·N.布坎南 著,張士偉 譯東方出版中心2024年9月

?盟軍前進:紅軍摧枯拉朽

1944年夏秋,蘇聯(lián)紅軍對德軍及其遭到重創(chuàng)的羅馬尼亞附庸軍發(fā)動了一系列攻勢,深入波蘭和巴爾干半島北部,戰(zhàn)役自6月初開始。此時紅軍已對列寧格勒以北的芬蘭軍隊發(fā)動進攻,迫使赫爾辛基投降,結(jié)束了“繼續(xù)戰(zhàn)爭”。根據(jù)《莫斯科停戰(zhàn)協(xié)定》,芬蘭接受了巨額賠款要求,割讓了部分領(lǐng)土,但蘇聯(lián)并沒有獅子大開口,芬蘭得以繼續(xù)保持獨立和未被占領(lǐng)的狀態(tài)。

6月底,蘇軍對白俄羅斯與東波蘭的德軍發(fā)動了大規(guī)模戰(zhàn)略進攻。巴格拉季昂行動(Operation Bagration)系以反擊拿破侖入侵的俄國將軍命名,被許多軍事史家認為是“大戰(zhàn)中最令人印象深刻的地面作戰(zhàn)”。紅軍以復(fù)雜的偽裝掩護其籌備工作,在不到兩周的時間內(nèi)徹底摧毀了德國中央集團軍群,它本擁有25個師的強大兵力。超過40萬德軍被殺或被俘虜,大部分發(fā)生在明斯克包圍戰(zhàn)中。7月中旬,5萬名德軍俘虜在其高級軍官的率領(lǐng)下,穿過莫斯科的大街小巷,這場蘇軍凱旋游行的盛況讓人不由想到了羅馬帝國。

在巴格拉季昂行動中,紅軍展示了其對大規(guī)模閃電戰(zhàn)的駕馭能力。初步突破敵人陣線后,蘇軍快速機動的裝甲部隊立即深入德軍后方地區(qū),切斷補給線,破壞通信,散播恐慌,制造混亂。由于廣泛裝備了從租借中獲得的美國通用汽車公司和斯圖貝克公司堅固耐用的卡車,紅軍的機動性得到加強;美國制造的無線電設(shè)備加強了對于大戰(zhàn)場的指揮和控制。蘇軍還得益于成千上萬游擊隊員的行動,他們對德軍交通線的攻擊切斷了補給品向中央集團軍群的流動。另一方面,德軍最高統(tǒng)帥部下令將城市變成“堡壘”(Feste Platze)或不惜一切代價守住的堅固據(jù)點,使已喪失戰(zhàn)斗力且基本沒有坦克的德軍處境更加艱難。這些所謂的“堡壘”準備不足,又不可能得到補給,進一步限制了德軍的機動性,往往成為受困步兵師的死亡陷阱。

在一連串的“持續(xù)攻勢”中,紅軍將德軍趕出了白俄羅斯,并推進到波蘭中部的維斯瓦河(Vistula River)。在那里,由于疲憊不堪、后勤超負荷運轉(zhuǎn)以及機械故障等原因,蘇聯(lián)裝甲軍先頭部隊最終暫停前進。8月初,當紅軍逼近波蘭首都華沙(坐落于維斯瓦河西岸)時,在倫敦的波蘭流亡政府指示其華沙地下救國軍(Home Army)發(fā)動起義。流亡政府希望華沙起義能加強其對戰(zhàn)后國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的聲索,這是當務(wù)之急。1943年4月,由于流亡政府要求調(diào)查1940年蘇聯(lián)在卡廷屠殺波蘭軍官的事件,莫斯科斷絕了與流亡政府的關(guān)系,并轉(zhuǎn)而籌備新波蘭政府的班底,這就是波蘭民族解放委員會,又稱盧布林委員會,以紅軍占領(lǐng)的第一個波蘭城市為名。委員會由共產(chǎn)主義者和其他左翼人士組成,蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人希望該委員會聽命于他們而不是西方盟國。倫敦方面的領(lǐng)導(dǎo)人西科爾斯基主張流亡政府與盧布林委員會之間達成和解,但他在7月死于飛機失事,兩個組織之間的分歧加深。

八、九月間,華沙城內(nèi),波蘭救國軍與德國國防軍、黨衛(wèi)軍輔助警察部隊展開了慘烈的戰(zhàn)斗。華沙被夷為平地,1.6萬救國軍戰(zhàn)士和15萬平民被殺,另有70萬人被逐出這座廢墟之城。紅軍停在維斯瓦河?xùn)|岸,沒有介入戰(zhàn)斗。他們正從8月初德國裝甲軍的兇猛反撲中休整。蘇軍在長途跋涉后已精疲力竭——有些部隊在六周內(nèi)前進了450英里——即使是生力軍也難以輕松渡過維斯瓦河。無論如何,莫斯科沒有支持起義軍,僅允許英美飛機向其空投有限的物資。顯然,救國軍的覆滅削弱了流亡政府對領(lǐng)導(dǎo)地位的聲索,亦有利于斯大林政治目標的實現(xiàn)。

8月下旬,蘇軍對德羅聯(lián)軍展開了又一次攻擊,這次是在戰(zhàn)線南端的德涅斯特河。紅軍在坦克與重炮方面呈壓倒性優(yōu)勢,因而推進神速。隨著羅馬尼亞防線的崩潰,國王米哈伊一世與羅馬尼亞共產(chǎn)黨聯(lián)合發(fā)動了反對安東內(nèi)斯庫獨裁統(tǒng)治的政變。與意大利一樣,羅馬尼亞精英階層的關(guān)鍵人物認識到,必須采取緊急行動來挽救他們的權(quán)力與地位。安東內(nèi)斯庫被逮捕,8月25日,新政府向德國宣戰(zhàn)。9月初,蘇羅兩國簽署正式停戰(zhàn)協(xié)定,莫斯科承認羅馬尼亞為共同參戰(zhàn)國,這與意大利巴多格里奧政府獲得的待遇相同。許多羅馬尼亞部隊直接變換陣營,開始與昔日的敵人并肩作戰(zhàn)。德軍被包圍,孤立無援,30萬德軍士兵被殺或被俘。

蘇聯(lián)坦克抵達柏林。圖源:德國數(shù)字圖書館。

紅軍在羅馬尼亞的勝利,使保加利亞和匈牙利暴露于炮火之下。蘇軍的逼近引發(fā)了保加利亞的政治危機,祖國陣線于9月初奪取政權(quán)。祖國陣線是一個由各種反軸心國勢力組成的多元組織,環(huán)節(jié)派(Zveno)的極端民族主義軍官與保加利亞共產(chǎn)黨都參與其中。環(huán)節(jié)派領(lǐng)導(dǎo)人基蒙·格奧爾基耶夫(Kimon Georgiev)組建了新政府,向德國宣戰(zhàn),派出三個保加利亞軍團加入紅軍,進軍南斯拉夫。蘇聯(lián)和羅馬尼亞軍隊也開進了匈牙利。在這里,攝政王霍爾蒂·米克洛什海軍上將兩次試圖領(lǐng)導(dǎo)匈牙利脫離軸心國,但統(tǒng)治精英中仍有相當一部分人忠于德國。當霍爾蒂接受蘇聯(lián)的停戰(zhàn)條件時,他被黨衛(wèi)軍撤職,取而代之的是匈牙利本土的法西斯組織箭十字運動。接下來是一場混戰(zhàn),一些匈牙利部隊與德軍并肩作戰(zhàn),另一些則加入了蘇羅聯(lián)軍一方。紅軍于12月底攻入布達佩斯,面對黨衛(wèi)軍的堅決反擊,紅軍別無選擇,只能予以粉碎,最終于1945年2月占領(lǐng)該城。

在南斯拉夫,游擊隊的活動在1944年迅速活躍起來,證明了德黑蘭會議支持鐵托的決定是正確的。隨著游擊隊控制區(qū)域的擴大,招募人數(shù)也在增加,到1944年年中,武裝起來的戰(zhàn)士超過了30萬人。其中包括2萬名前意大利士兵,他們在意大利投降后加入了游擊隊。游擊隊遭到德軍的一系列猛烈進攻。在1944年5月的一次進攻中,鐵托差點被俘,美軍飛機在最后一刻及時趕到,將他撤往英軍控制的維斯島。盡管面臨各種困難,但盟軍的裝備使游擊隊能夠發(fā)起師級編制的大規(guī)模行動。從游擊隊到正規(guī)軍的轉(zhuǎn)變并不容易,但它讓南斯拉夫共產(chǎn)黨人在戰(zhàn)爭結(jié)束前就為戰(zhàn)后

國家軍隊的建立奠定了基礎(chǔ)。1944年6月,盟軍新組建的巴爾干空軍開始支援游擊隊,從意大利基地起飛運送補給品、撤離受傷的游擊隊員,并提供空中戰(zhàn)術(shù)支援。

蘇聯(lián)和保加利亞軍隊越境進入南斯拉夫,與游擊隊協(xié)同作戰(zhàn),于10月中旬占領(lǐng)了貝爾格萊德。在戰(zhàn)時歐洲唯一一場自下而上的革命中,鐵托迅速將貝爾格萊德定為新的南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國的首都。倫敦和華盛頓都希望鐵托將彼得國王流亡政府的領(lǐng)導(dǎo)人納入新政府,而莫斯科則擔(dān)心南斯拉夫的社會革命會加劇整個巴爾干地區(qū)的政治紊亂狀況,因此也贊成建立一個聯(lián)合政府。流亡政府的一些領(lǐng)導(dǎo)人確實加入了新政權(quán),但鐵托顯然沒有興趣與舊的南斯拉夫精英分享權(quán)力,1945年11月,新成立的人民陣線獲得了壓倒性的民眾投票,最終廢除了君主制,正式成立了聯(lián)邦共和國。

《全球視野下的第二次世界大戰(zhàn)(1931—1953)》[英] 安德魯·N.布坎南 著張士偉 譯定價:85.00元東方出版中心2024年9月ISBN:9787547324363

作者簡介

作者安德魯·N. 布坎南,美國佛蒙特大學(xué)高級講師,歷史學(xué)博士。先后畢業(yè)于牛津大學(xué)、羅格斯大學(xué)。已出版《第二次世界大戰(zhàn)期間美國地中海大戰(zhàn)略》《從世界大戰(zhàn)到戰(zhàn)后世界:革命、冷戰(zhàn)、非殖民化和美國霸權(quán)的崛起(1943—1958)》等專著。

譯者張士偉,武漢大學(xué)歷史學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師,中國第二次世界大戰(zhàn)史研究會副秘書長、理事。在《世界歷史》、《近代史研究》、《史林》、《歷史》(History)等中英文期刊發(fā)表論文近 20 篇,著有《新秩序的肇啟:中國與布雷頓森林體系的誕生(1940—1946)》《美國與世界經(jīng)濟秩序的變革(1916—1955)》,譯有《布雷頓森林被遺忘的基石:國際發(fā)展與戰(zhàn)后秩序的構(gòu)建》等。

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司