- +1

放下手機,坐在黃葛樹下聽場非遺“龍門陣”

沙坪壩三峽廣場旁,一株130歲的黃葛古樹下,每周五傍晚總會支起一方木桌。驚堂木一響,茶碗輕叩,故事便從1958年的風煙中娓娓道來。

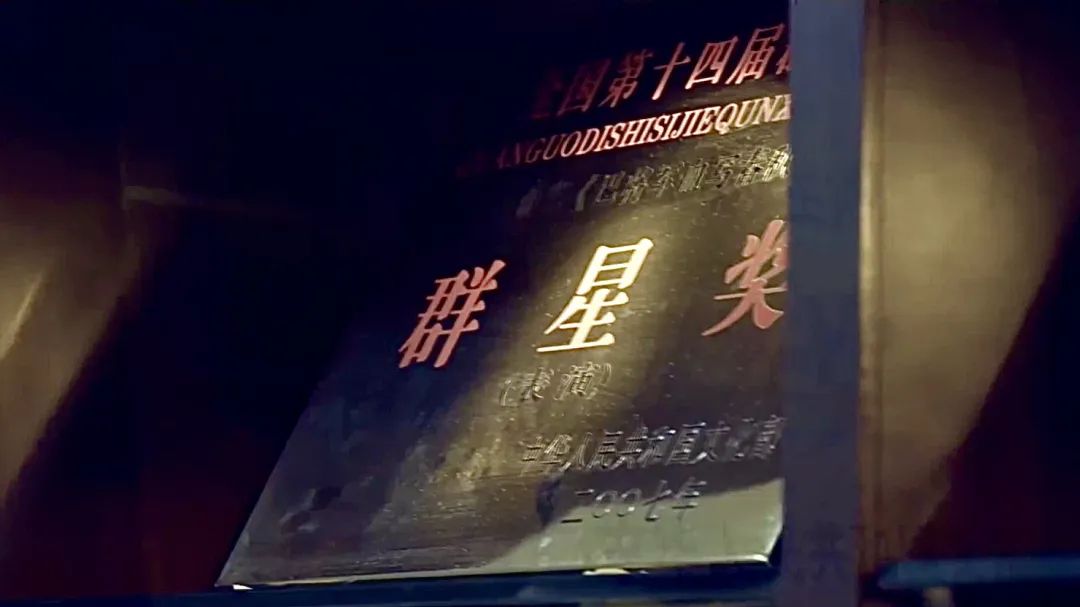

1993年,重慶市文化局將其命名為“廣場故事基地”,立起群眾文化的標桿;1999年,它憑鮮活的生命力入選“巴渝十大民間藝術”,躋身巴渝文化瑰寶之列;2013年,更以第十屆中國藝術節“群星獎”的殊榮,登上國家級文化殿堂。

六十七年,五千余場,八百萬次掌聲——黃葛樹垂落的根須里,纏著半座城的煙火,也系著一代代人將光陰釀成故事的倔強。

人們在這里聽《紅巖》英雄的壯烈,也聽碼頭纖夫的辛酸。黃葛樹的根須垂落如簾,仿佛天然的幕布,將市井煙火與家國情懷悄然縫合。

這里是“黃葛樹下龍門陣”——一座沒有圍墻的劇場,一場持續了六十七年的市井非遺故事會。

01

黃葛樹下讓故事生根

1958年的沙坪壩,一株蒼勁的黃葛樹下,程梓賢先生將散落市井的評書藝人聚在一起。第一代故事員在此擺開方桌,黃葛樹下的“龍門陣”正式開講。

▲黃葛樹下龍門陣地標

彼時,重慶還帶著抗戰烽煙后的余溫,茶館里的驚堂木聲與碼頭上的號子聲交織,卻鮮有人將“講故事”視為一門傳承的學問。程先生用一口地道的重慶方言,把紅色故事、民間傳說揉進評書里,在樹下搭起一方簡陋的舞臺。

“人山人海的故事會現場,像一簇火苗,點亮了那個年代的精神荒原。”第三代評書員陳建國回憶道。那時的舞臺沒有燈光布景,只有幾張竹椅、一壺老蔭茶,但樹下擠滿了工人、學生、老人和孩子。

“那時候,故事就是老百姓的‘藥’。”陳建國回憶,他的師父曾告訴他,程老先生總說:“故事講好了,人心就暖了。”黃葛樹在風雨中默默生長,故事會的根也越扎越深。

上世紀80年代,陳建國初登臺時,緊張得手心冒汗,一段《武松打虎》說得磕磕巴巴。臺下一位裹著頭巾的老太太卻沖他笑:“莫慌,樹苗子要長成材,也得幾十年哩!”

2018年的一場暴雨夜,成了老茶客口耳相傳的“名場面”。那晚,陳建國臨時加演《紅巖新傳——獄中繡紅旗》。雨點砸在黃葛樹葉上噼啪作響,他卻甩開雨傘,任由長衫濕透。

▲ 第三代評書傳人走進巴渝書場

“江姐指尖的血浸透線頭,她咬緊牙關念:‘一針一線繡山河!’”陳建國突然高舉右手,指尖捏著根本不存在的繡花針,在雨中劃出一道弧線。臺下打著雨傘的觀眾屏息凝神,仿佛看見渣滓洞的微光穿透雨幕。

從陳建國的《紅巖》英雄到艾澤云的鄰里趣事,從竹琴叮咚到方言評書,一代代故事員用重慶話的麻辣鮮香,將歷史、民俗與人生百味熬成一鍋“文化老火鍋”。它不設門檻,不收門票,卻讓無數人甘愿提前半小時占座,只為聽一段“龍門陣”。

▲ LED燈下的黃葛樹下龍門陣

從煤油燈照亮的夜晚到LED燈點綴的舞臺,67年來,這棵市樹見證了一場場評書的興衰更迭,也撐起了一座城的文化脊梁。

這棵市樹,從此成了山城文化的活坐標。

02

三代人的“驚堂木”

“鏜、鏜、鏜……黃葛樹下龍門陣,一傳十、十傳百、百傳千、千傳萬,一講就是67年。”

程派評書的傳承,是一場跨越半個多世紀的接力。程梓賢的驚堂木傳給曾令弟,再傳到陳建國手中時,已是第三代。

陳建國至今記得師父的話:“中國不缺好故事,缺的是能把故事講進人心的人。”

▲ 陳建國說評書的絕活

“醒木一拍,神仙精怪都出來!”陳建國演示程派評書的絕活,聲調忽高忽低,手勢大開大合。他身后的黃葛樹枝干虬曲,樹皮皴裂如老人手掌,與評書的滄桑韻味渾然天成。

上世紀80年代,文化館的培訓室里總亮著一盞昏黃的燈。

曾令弟帶著徒弟們逐字打磨重慶方言的韻律,從“言子兒”的俏皮到“展言子”的鏗鏘,每個音節都要在黃葛樹下經得起百姓的檢驗。“我們這一代,是踩著師父的腳印走過來的。”陳建國說。

如今,樹下多了年輕面孔。

▲ 一身長衫準備上臺演出的陳林江

“說段武松打虎,各位請聽清楚,今天這個故事不是出在水滸,話說在那景陽崗……”陳建國的兒子陳林江一撩長衫,醒木拍桌的力道比父親更重三分。

作為一個群眾文化舞臺,“黃葛樹下龍門陣”自創辦伊始,就不斷吸納著來自各方的民間藝術,表演形式也愈發豐富。

優秀的故事員們,也竭其所能,努力創新,重慶言子兒、金錢板、荷葉、方言朗誦詩、川劇、小品、相聲乃至魔術、雜技等等,使得龍門陣擺得五花八門,不拘于形。

博采眾萃,百花齊放,它的豐富多元,滿足著每一位百姓人家的文化需要,也正因為有了這樣的舞臺,各種民間藝術在這里和諧的交融,它也在不斷的發展改變,60年,70年,100年,如同黃葛樹般枝繁葉茂,古木參天。

區文化館的季刊《黃葛樹下龍門陣》里,既有泛黃的老手稿,也有打印的電子文檔。

▲ 沙區文化館館員展示檔案

2020年12月《黃葛樹下龍門陣》獲沙區非遺。“非遺不能鎖進柜子,得活在煙火氣里。”重慶市沙坪壩區文化館副館長唐亮翻著一本2018年的合輯,扉頁上印著程梓賢的黑白照片,角落里卻貼著二維碼,“掃一掃,能聽動態故事。”

“故事員不是演員,是替歲月開口的人。”館員何思穎撫摸著印有“龍門陣”logo的文創帽子,目光灼灼。

03

醒木敲響千家門

自1988年起,沙坪壩區文化館便已經開始舉辦暑期少兒故事比賽,如今已是第31個年頭,期間為“黃葛樹下龍門陣”儲備了大量的故事后備人才。

他們在黃葛樹下快樂成長,才藝精進,品學兼優。小小故事員們就像黃葛樹長出的新芽一樣,大半個世紀以來,黃葛樹下的龍門陣始終沒有間斷。

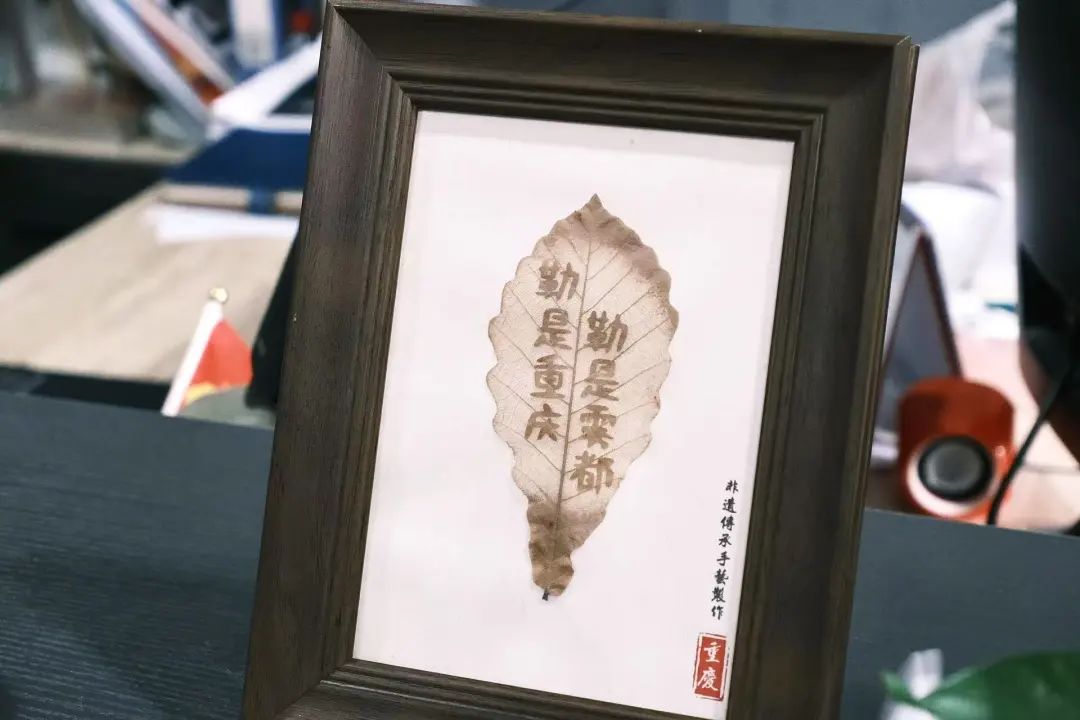

▲ 非遺評書文創

聽眾的笑聲仍然暢快,因為老故事員的堅守,也因為這一代又一代小小故事員的茁壯成長,他們承載著“黃葛樹下龍門陣”的未來。

2006年,“沙坪壩文化杯”全國故事比賽在樹旁落地生根時,誰也沒想到它會成為全國故事人的“江湖大會”。

這一舉措,得到了全國各地的積極響應,來自五湖四海的故事員們,在此切磋技藝,傳誦經典,更使得這黃葛樹下的故事之花,開遍神州大地。

河北的快板書藝人在臺上演繹《白洋淀傳奇》,貴州的苗家姑娘用蘆笙伴奏講述《侗寨月色》,而重慶本地的孩子則用方言童謠唱響《黃葛樹精怪錄》。

在黃葛樹下,總能看到一位拎著帆布包的爺爺,早早地前來占座,每次都能在前排看到他的身影。他是附近社區的退休老人,從上世紀60年代起就是這里的忠實聽眾。

▲ 年復一年,觀眾仍在

“那時候還是煤油燈照明,故事員一開講,臺下鴉雀無聲。”李爺爺瞇著眼睛回憶,“現在雖然有了LED燈,但故事里的煙火氣一點沒變。每次聽到《紅巖》的片段,我還是會熱血沸騰。”

如今,樹下的青石板被磨得發亮,縫隙里嵌著來自天南海北的故事碎片——內蒙古草原的馬頭琴譜、江南評彈的琵琶弦,還有不知誰遺落的一枚“蒲公英獎”紀念徽章。

每當夜色降臨,LED燈帶勾勒出樹冠輪廓時,恍惚能聽見67年的醒木聲在此疊響:程梓賢的竹板、陳建國的銅醒木,和那些未曾署名的江湖傳說。

“黃葛樹下龍門陣”,像棵深深扎根泥土的老樹,枝葉向著萬千百姓舒展生長。

龍門陣不但在黃葛樹下擺,還擺到了北京,擺到了中南海,擺到了全國。其中,涌現出一大批優秀的獲獎故事。

在全國“群星獎”、少兒“蒲公英獎”、全國曲藝比賽等賽事中,屢創佳績。窺一斑而見全豹,觀滴水可知滄海,這些經典的故事作品,是“黃葛樹下龍門陣”高度、廣度與深度的集中體現。

▲ 群星獎獎牌

六十多年,黃葛樹的年輪多了一圈又一圈。樹下的人從聽故事的孩子,變成講故事的長者,又將話筒遞給下一代。

細數下來,“黃葛樹下龍門陣”活動已累計開展5000余場次,舉辦專題宣傳故事演出1000余場次,講演故事5000余個,服務群眾近800萬人次。

當城市的霓虹愈發刺眼,這方舞臺始終亮著一盞暖黃的燈——那里有重慶方言的麻辣鮮香,有評書驚堂木的鏗鏘回響,更有一群人用一生堅守的答案:

所謂傳承,不過是把光陰釀成故事,再借歲月之手,遞給未來。

來 源:紅塵國際青年寫作營

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司