- +1

結婚這件事,年輕人到底怎么想的?|有數

近期,#多地宣布發錢獎勵結婚# 沖上社交媒體熱搜。廣州市白云區龍歸南嶺村日前出臺《初婚獎勵實施方案(試行)》,規定雙方或一方為本村戶籍股東成員的初婚夫妻,最高可申領4萬元獎金。

隨著結婚登記數量逐年下降,“年輕人為什么不結婚”成了社交媒體的熱點話題。

為此,有數工作室發掘了一篇由中國人口與發展研究中心副研究員李月等人撰寫的調查研究,這份名為《我國未婚青年婚戀觀念、婚姻焦慮及政策態度探究》(以下簡稱《探究》),是基于2021年10月開展的“完善青年生育配套支持政策抽樣調查”數據,對2萬多名未婚青年的婚戀觀念、婚姻焦慮等進行了分析。

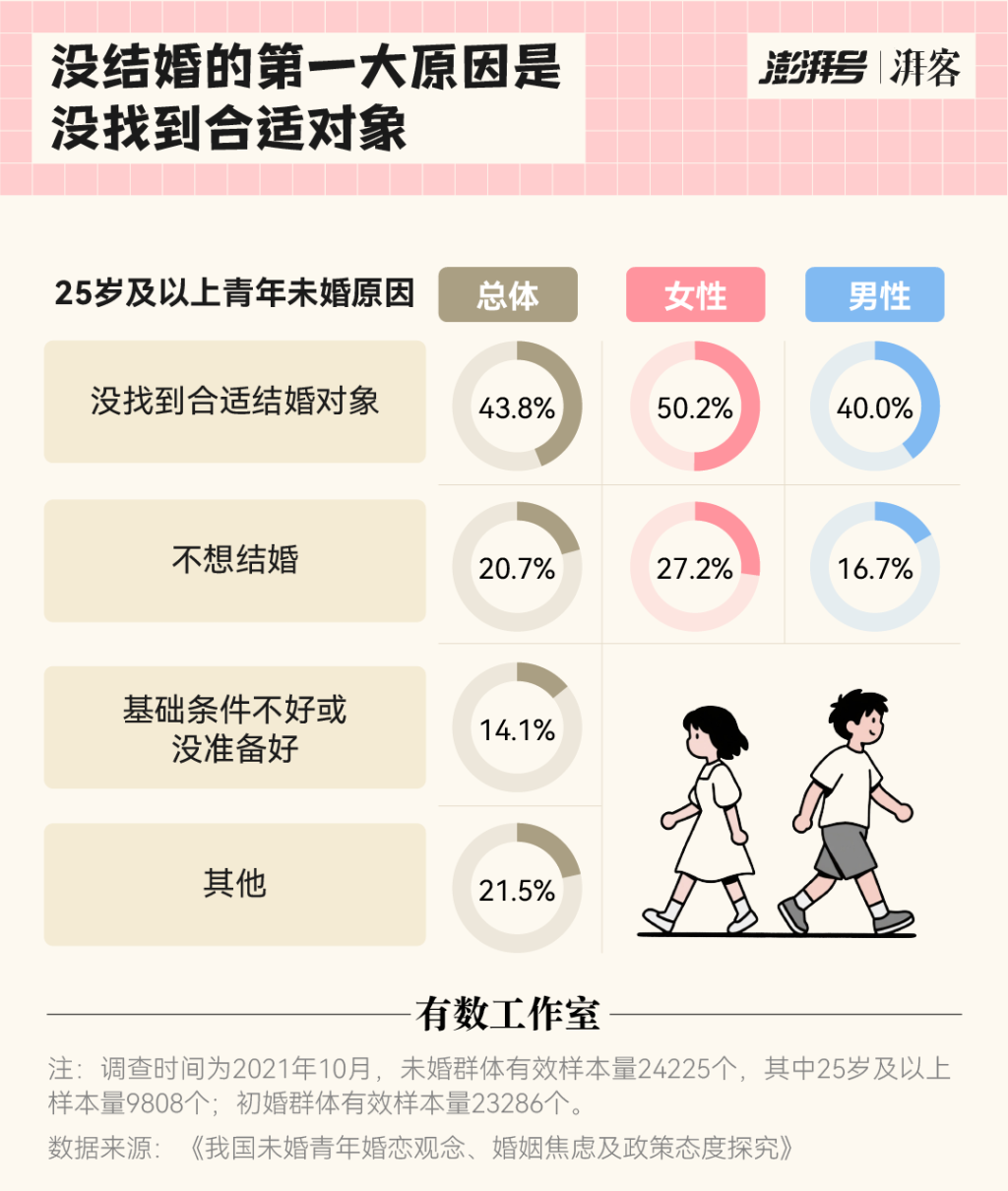

這篇研究發現了很多有意思的現象,有些結論甚至還很反社交媒體上的主流印象。比如網上很多人都說年輕人現在不喜歡結婚,就喜歡過單身生活,但李月等人的調查就發現,沒結婚的青年里,真正不想結婚的占比只有20.7%,未婚最大的原因還是沒合適的對象,有超過40%的人是因為這個原因才暫時沒結婚。

既然目前不婚仍不是主流態度,那年輕人結婚卡在了哪里?

不是不婚,是找好對象太難

都說現在的年輕人對婚戀的態度更自由開放,但在選對象這一環節上,其實是比以前更加謹慎了。不將就的心態,在婚姻選擇上成為主流。

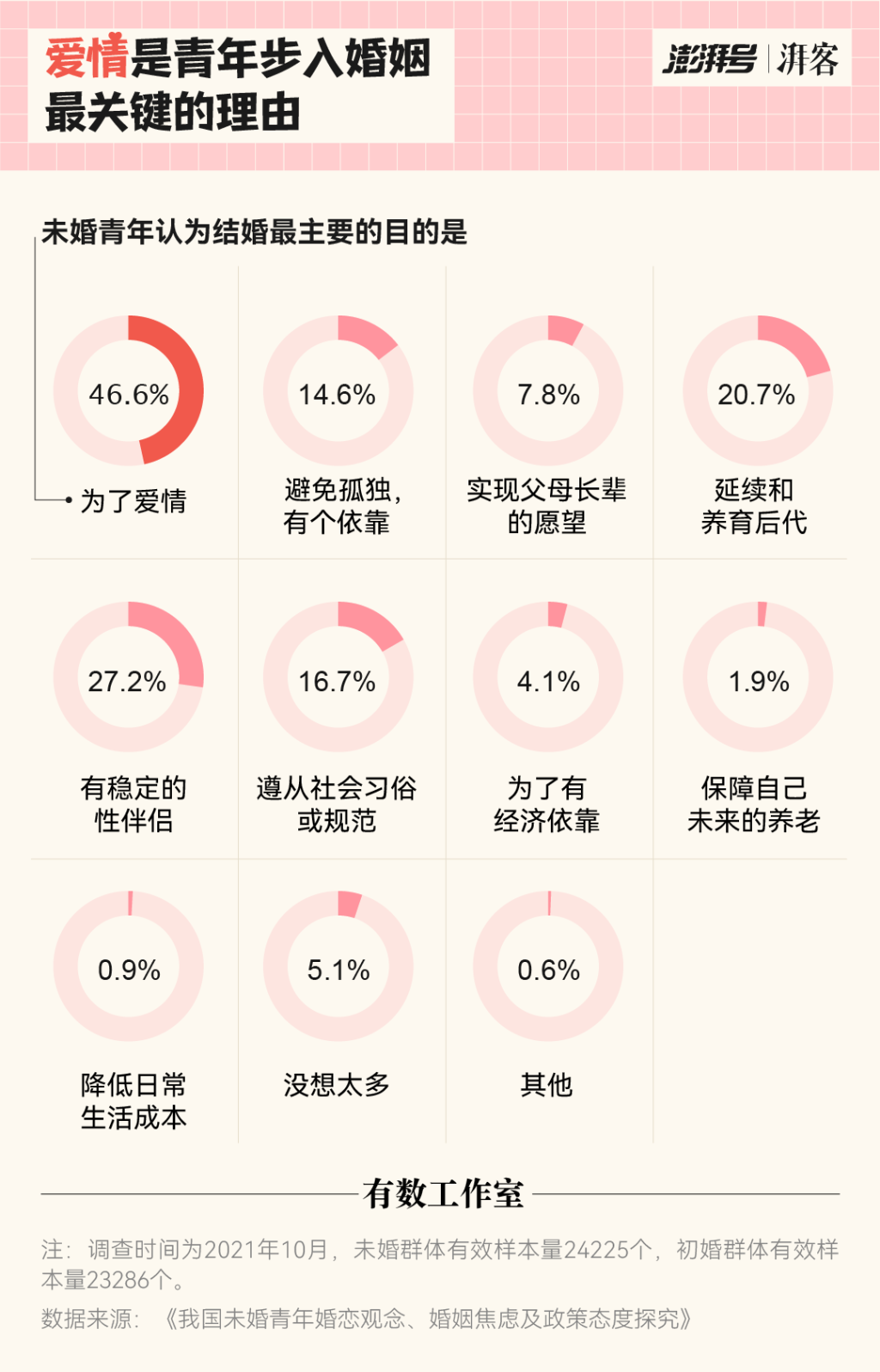

《探究》對未婚青年的婚戀觀調查后發現,年輕人還沒結婚,不是因為不相信愛情,實際正好相反,接近一半的人相信結婚的最主要目的是“為了愛情”。

這與年輕人更加獨立的婚戀觀不沖突,實際上,正是由于年輕人將婚姻視為提升自我價值和幸福感的重要途徑,所以將就式的婚姻生活有減少趨勢。而婚戀觀念的變化,也導致結婚從人生“必選項”轉為“可選項”,這并不是斷情絕愛的信號,而是理智追愛的選擇。

一項基于3.2萬多名大學生的戀愛、婚姻和生育觀念的調查分析也顯示,當代大學生對婚姻和生育抱有期待,但更強調“自主選擇” ,注重“婚育與事業”的平衡。(茅倬彥等人研究)

尤其是女性群體,對這個問題的態度更加分明。

《探究》顯示,有48.6%的女性受訪者認為人生不必須結婚,但男性群體里有48.6%認為人這輩子必須結婚。相同的比例,不同的態度,男女差異的背后,是母職捆綁、育兒成本、職業發展等因素,導致女性對婚姻的非必要性的認同比例越來越高。

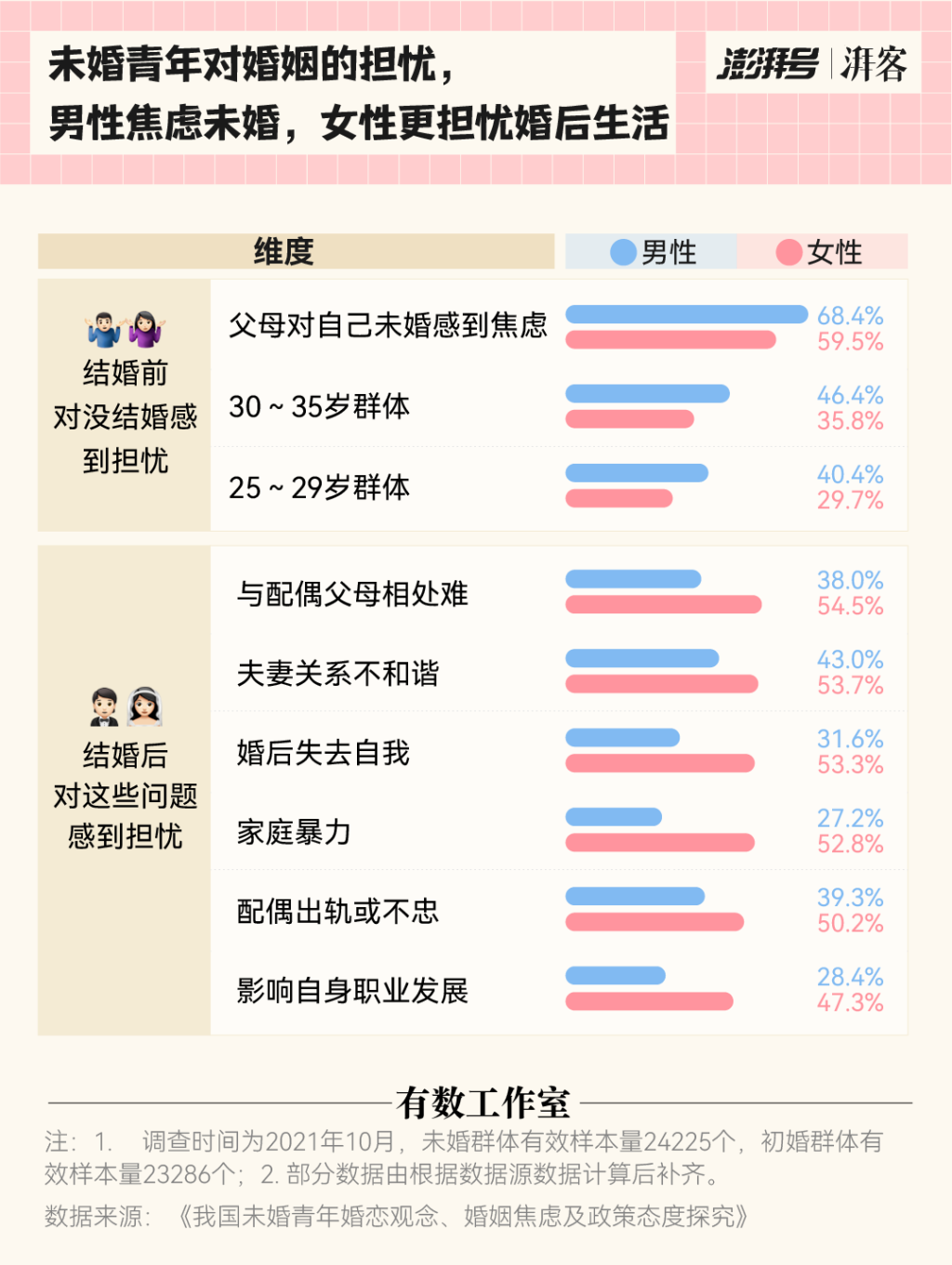

而除了對是否要結婚,男女有顯著差異外,婚姻給男女帶來的焦慮,也有差異。

關于婚姻,男女焦慮的點不同

李月等人的研究發現,未婚男性則更為擔心自己未能結婚。25~35歲的未婚青年中,男性表示焦慮的比例比女性高近11個百分點。

這種焦慮,有很大一部分源自物質條件。

盡管現在結婚登記不再需要戶口簿、地域限制也已取消,結婚手續精簡了,但結婚的門檻依然還在。很多男性未婚焦慮的一大來源,就是認為自己達不到世俗約定中結婚的條件,即準備好婚房、彩禮等。

《探究》顯示,在30~35歲的未婚青年中,表示已經準備好婚房、彩禮這些物質基礎的比例全部不超過30%,分別僅為 28.2%和26.22%。

而未婚女性比較多的是擔憂結婚后的生活。婆媳關系、夫妻間矛盾、失去自我、家暴、丈夫不忠,這5件事位列未婚女性的婚姻生活焦慮榜前五。

所以,盡管年輕人天天掛在嘴邊說“恐婚”,實際上是在追求婚戀的最佳解,以期避免婚后生活的一地雞毛與感情的面目全非。而社會功能的迭代升級,如外賣、保潔等新工種的壯大,讓單身人士也能獲得不差的生活體驗,年輕人確實更有定力不用匆忙結婚,多少人相信,緣分來了就結婚。

節奏那么快,對象哪有時間找?

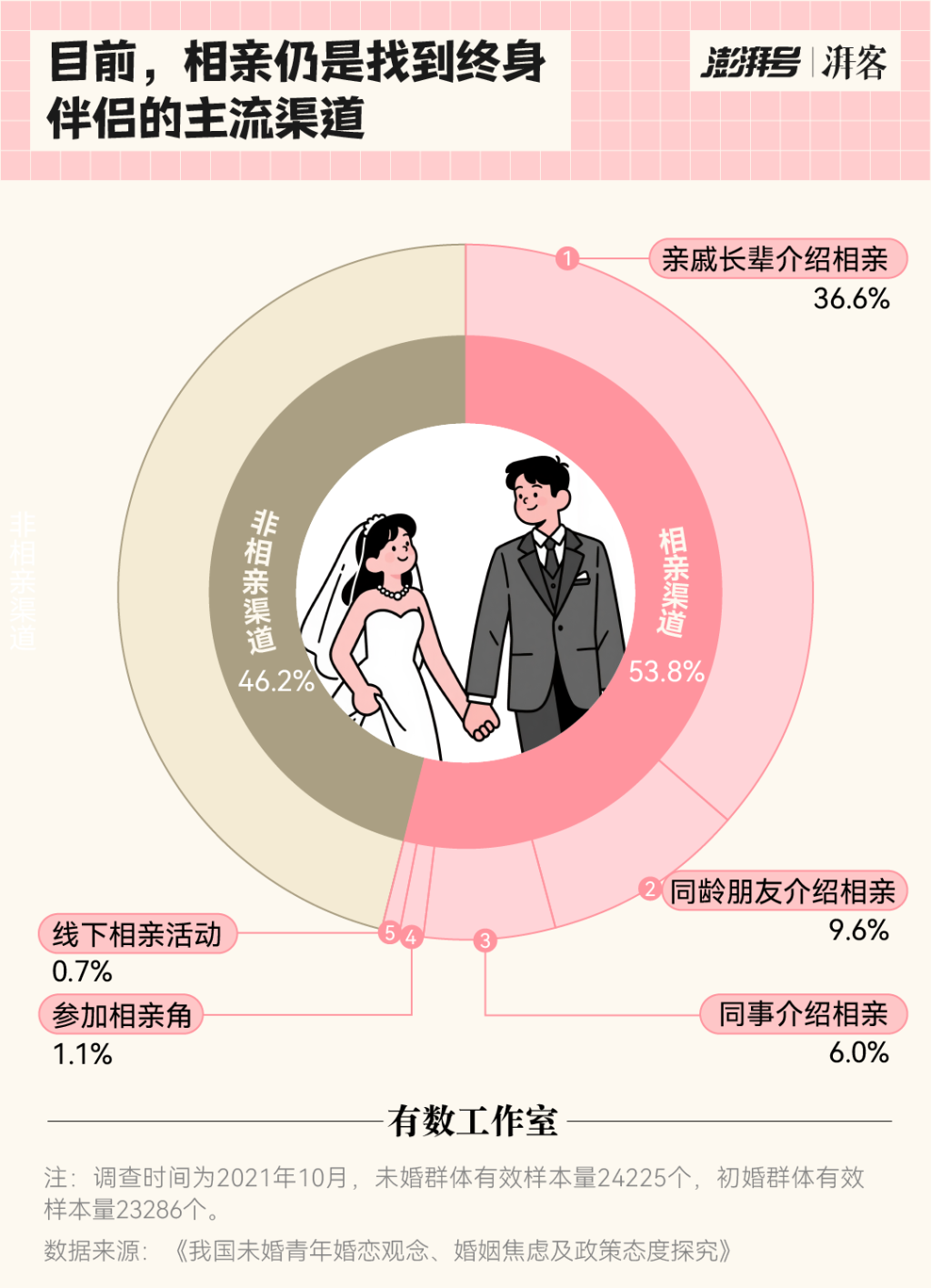

只是更多時候,不期而遇的愛情往往是少數,主動出擊才是找到對象的靠譜渠道。

很多人都說相親不靠譜,但《探究》調查了2萬多名第一次結婚的年輕人,發現靠相親找到人生伴侶的比例超過了一半。

但如此重要的脫單渠道,已被不少年輕人堵住。

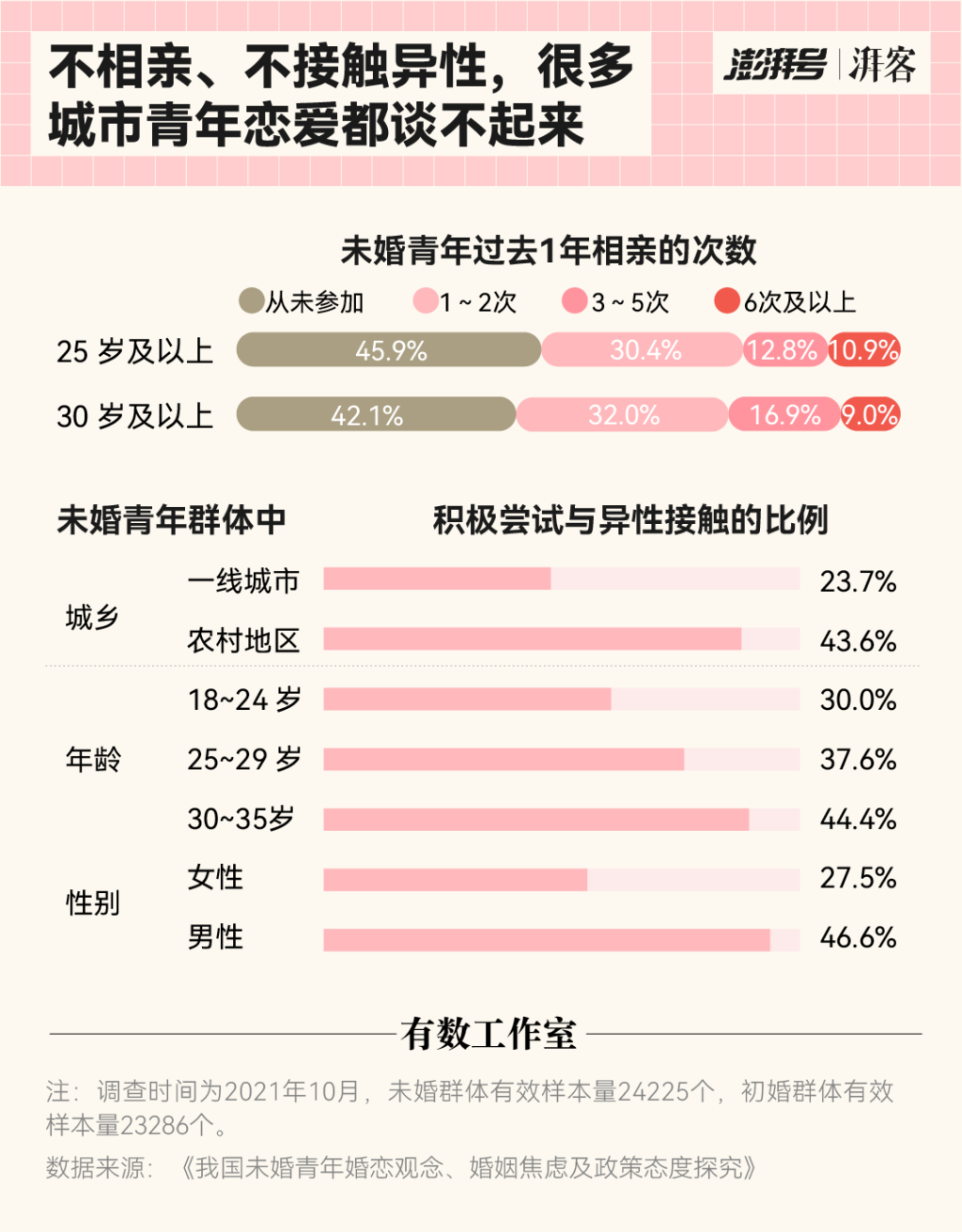

李月等人調查發現,在未婚青年中,有超過四成的人,過去一年里從未參加過相親。

在快節奏的大都市,很多年輕人都停止積極接觸異性了。根據《探究》披露的數據,在一線城市里,積極嘗試與異性接觸的比例也僅有23.7%,遠遠低于農村地區的43.6%;女性與異性積極嘗試接觸的意愿度也顯著低于男性,前者的比例幾乎為后者的一半。

時代在交融,男女卻越來越有別了。“厭男癥”“厭女癥”不僅成了百發百中的流量密碼,甚至成了社交標簽與身份頭銜。 但最根本的原因,可能還是高強度的工作節奏和生活壓力,讓很多年輕人無暇分出時間去尋找愛情。

畢竟相親也是個體力活。在社交媒體上,溫州一位男子曬出了自己今年春節期間的相親經歷:相親了12次,看了8遍《哪吒》、3遍《唐探1990》,吃了6次火鍋。

在快節奏的城市生活,還有多少年輕人愿意像他一樣,為尋找愛情付出這么多時間和精力?

作者 | 姚欣言

封圖來源 | 視覺中國

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司