- +1

水不僅是從高處向低處流,中歐科學家提出水文新模型

“滾滾長江東逝水”,水從哪里來,又到哪里去?

在自然科學中,有一門學科名為水文學,研究自然界水的時空分布、變化規律等現象。

一個好的水文模型可以作出準確的預測。最近,華東師范大學地理科學學院科研人員聯合荷蘭、英國、德國等科學家,在水文降雨徑流模型方面取得突破性進展,原創性地提出了新的地形驅動水文模型HSC (HAND-based Storage Capacity curve)。

和以往模型相比,這個模型的厲害之處在于不需要大量的實測數據修正,可以應用于廣大發展中國家的無資料地區。

其奧秘是什么呢?

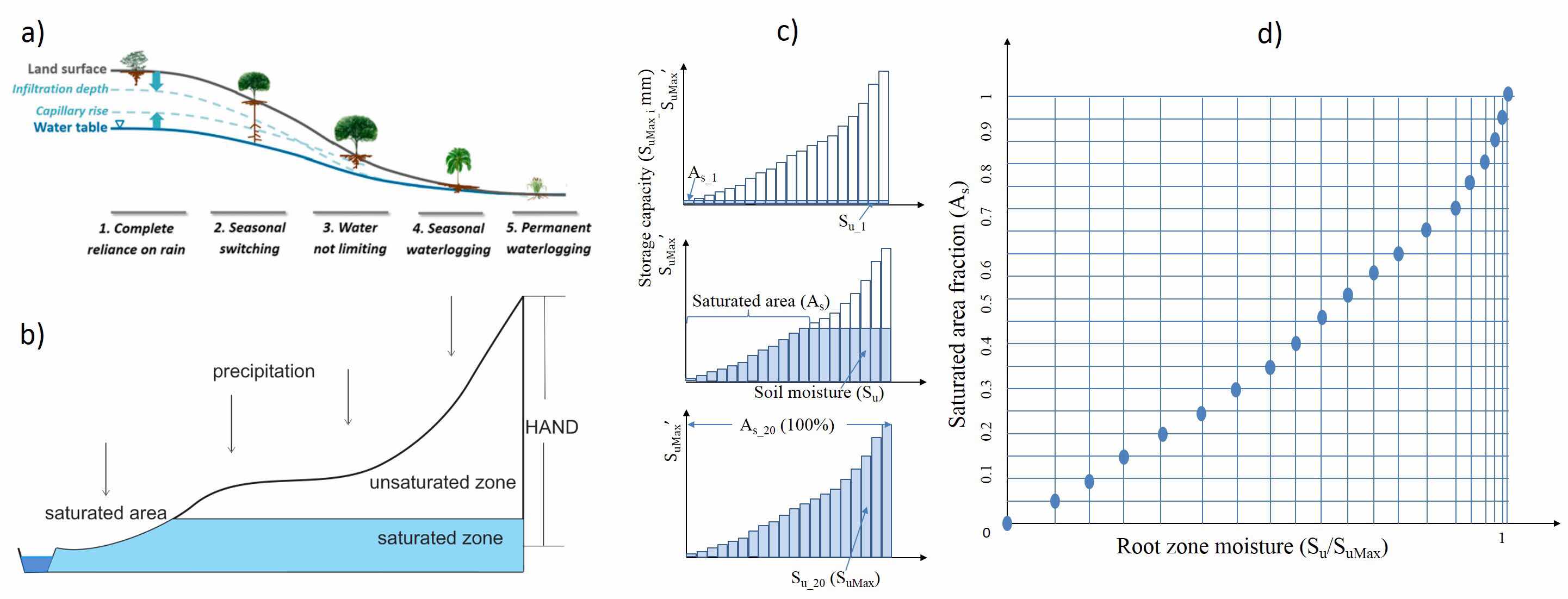

a) 生態大數據獲得的植被根系深度隨距離最近河道高程(HAND)變化規律示意圖(摘自Fan 等,2017 PNAS);b) 流域三維地形簡化為二維坡面示意圖;c) 根系區土壤含水量與變源產流面積間的關系示意圖;d) 根系區土壤相對濕度與產流面積比例間的關系曲線,該曲線是HSC模型的核心成果。華東師大 供圖

水文的精確預報,必須建立在科學認識水循環客觀規律的基礎上。然而,降雨徑流的流域面積十分廣大,往往有成千上萬平方公里,且具有時間、空間的強異質性,分布上不均勻又極其復雜。

水文過程還受諸多因素影響,例如氣象氣候因素,包括降水量、降雨強度、溫度、輻射等;下墊面因素包括地形、土壤、地質、植被等。這些都極大地增加了水文準確預報的難度。

另外,眾多傳統模型嚴重依賴實測的徑流數據進行模型參數的率定,很大程度上限制了模型在廣大無資料地區的應用。1970-1980年代,集體涌現出了一批世界“名模”(TOP MODEL),如中國河海大學教授趙人俊開發的新安江模型、武漢大學教授夏軍開發的水文時變增益非線性系統模型(TVGM),瑞典氣象水文研究所開發的HBV模型,以及英國Lancaster大學Keith Beven教授的TOPMODEL,但這些世界“名模”在無資料區的應用中也很受限制。

此后幾十年,水文模型領域一直較少有突破性進展。

歷時6年,包括華東師大地理科學學院研究員高紅凱(文章第一作者)在內的國際科研團隊(中、荷、英、德)刻苦攻關,嘗試了數十種新的模型結構和算法,跳出以往相關研究慣用的牛頓物理學視角,原創性地從生態水文視角提出了新的地形驅動水文模型HSC。相關論文在水文學一區Top期刊Hydrology and Earth System Sciences(HESS)發表。這是科學界首次將生態學根系深度空間分布與水文學的產流過程進行直接聯系的理論和應用創新。

長久以來,地形只被用來驅動水流從高到低運動,但越來越多的研究發現地形是綜合反映地理綜合體(水土氣生)的指標。

HSC模型即基于新的地形指數,通過簡單而具有大樣本生態觀測數據支持的假設,建立了以地形為基礎的土壤含水量和變源產流面積間的非線性關系。

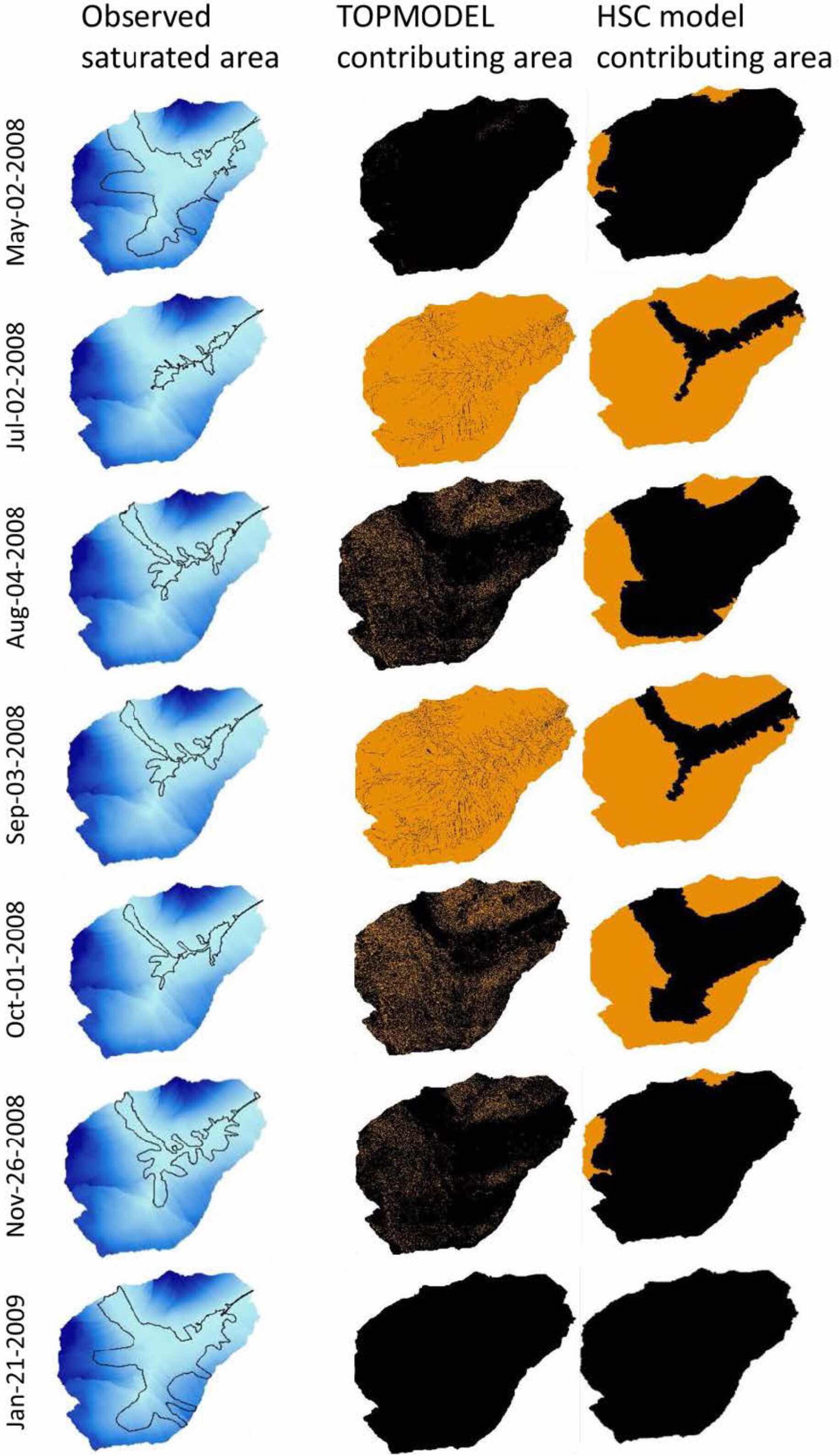

該模型在英國、美國300多個具有不同氣候、植被、土壤、地形的流域,通過多源異構數據進行了嚴格驗證。同時,通過與經典的流域水文模型HBV和TOP MODEL對比,發現新模型不僅無需率定產流參數,還可以模擬變源產流面積的空間和時序變化,而且在模擬效果上比傳統模型有明顯改進。

該模型不僅在生態水文理論上有所突破,在實際應用中也有廣闊的前景。降雨徑流計算得到的產流量與幾乎所有水相關問題都緊密相連,包括水多(洪澇)、水少(干旱)、水臟(水污染)、水渾(泥沙)、水死(水生態)等。

新模型可廣泛應用于防災減災、水資源管理和調度、水污染防治和水生態修復等。由于新模型無需參數率定,因此可以應用于廣大發展中國家的無資料地區,這對“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設和生態環境保護等,都有重要的支撐作用。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司