- +1

行為經濟學,我們賴以生存的選擇和它們的偏差

說到選擇,如果更為系統性的去研究,可能會誕生很多門學問,這其中就有跟我們現代生活息息相關的“經濟學”。因為經濟學就是在研究個體或團體如何選擇,以及這些選擇如何影響社會資源的學科。

自亞當斯密以來,很多經濟學理論沿襲了經濟人(認為人類行為以完全理性、自利和利益最大化為核心特征)的假設。上個世紀赫伯特·西蒙提出的“有限理性”假設從根本上對傳統經濟學發起了挑戰,隨后以心理學家丹尼爾·卡尼曼為代表的一批學者的研究催生了在“有限理性”假設下的全新經濟學門類——行為經濟學,核心就是聚焦人在經濟活動中的決策過程,以及由此產生的對經濟行為的影響。

如果說亞當斯密的經濟學關注的是完全理性的人像鐘表一樣的嚴絲合縫的行為方式下的資源分配的話,那么行為經濟學則更關注有限理性的人類在看似容易的選擇中可能會出現的偏差,以及這個偏差給經濟活動帶來的影響。簡單的說,比起傳統經濟學關注正向過程,行為經濟學更關注的是可能出現的問題。

那么人為什么會在選擇中出現偏差?我們可以去卡尼曼的《思考快與慢》中尋找答案。

一、人腦中的兩大系統

卡尼曼將大腦中的功能分出了兩個系統,系統1可以快速輕松的工作。與此相反,系統2就像復雜的計算題一樣,是一種需要保持緊張和努力的精神活動。心理學家理查德·塞勒稱系統1為自動系統,系統2為深思系統。自動接受某個物體或現象的認知系統為系統1,而系統2則是經過仔細思考和分析之后接受的認知系統。

不過呢,我們提前要明確一個點,卡尼曼是這么解釋的——盡管系統1和系統2是本書的主題,但我必須澄清一個事實,即兩個系統并不是真實存在的,它們只是我杜撰出來的角色。系統1和系統2不是標準意義上的實體,沒有錯綜復雜的組成部分,也不是大腦中某個固定的部位。你有可能會問:為什么要在如此嚴謹的一本書中引入兩個名字并不漂亮的虛擬角色呢?答案很簡單,這兩個角色很重要,因為我們每個人都有些奇特的想法無法解釋。一個句子若是講一個客體(系統2)做什么,要比對這個客體及其特征進行描述更容易。為什么將兩個系統命名為系統1和系統2,而不是“自主系統”和“耗力系統”?原因很簡單,說出“自主系統”比說出“系統1”所需時間長,因此會占用更多大腦工作記憶(短時記憶)的空間。這一點很重要,因為任何事物只要占用了大量的工作記憶,就會削弱給你的思考能力。

所以按照卡尼曼所說,系統1和系統2的劃分,并不源自于我們頭腦里面的物理結構,僅僅是大腦的兩種不同的工作模式而已,這種簡化的劃分方法更方便我們理解,但這一定不意味著我們的大腦就是按照這兩種系統來生長的,同時也更不意味著我們僅僅只依賴這兩種工作模式。不過我們的確可以通過這兩種模式的區別來一探選擇背后的一些秘密。

首先系統1非常擅長處理日常事件,它對熟悉情況的反應和短期預測大部分都是相當準確的,可以說是既敏捷又恰合時宜。系統1屬于自動反應的系統,無法自動停止運行。要想防止系統1引發的偏差和錯誤出現,就需要要給自己傳遞信號,讓自己認為處在認知雷區,并且放慢腳步,同時向系統2尋求更多幫助。

我們可以舉幾個例子,說明系統1在主導的時候會出現什么樣的狀況。

【啟動效應】

首先出現在視野中的單詞會影響后面單詞的信息處理。就好像往池塘里扔石頭會激起層層漣漪一樣,思想中的一小部分會被激活成一個龐大的聯想網絡。比如當我們看到腐爛這個詞,再看到牛肉這個詞的時候,可能牛肉對我們食欲的刺激能力就會大大減弱。

【暈輪效應】

也被稱為首因效應,即人們第一次接觸到的信息會對其以后接觸信息的整體印象產生強烈影響。一見鐘情算是首因效應么,這不好說,但生活中我們很多的信念都源自于第一次接觸這類信息的時候所留下的印象。

【情境效應】

一開始呈現出的信息位置后的信息提供處理背景,從而形成一個前后呼應的情境。例如認為漂亮的孩子學習成績好是錦上添花,不好看的孩子學習好是因為有驚人的毅力。

從以上的諸多效應里我們可以看到系統1習慣于創造相互連貫的內容,它自動的將我們按順序接收到的信息進行編排,并傾向于在大腦中形成固定的模式,這些模式更有助于未來系統1再次遇到類似的事情的時候進行快速調取和判斷。

而當我們遇到熟悉情境的時候,就會產生認知安逸,熟悉會讓人會對這種情境產生好感。讓人們相信謊言的最好辦法就是不斷地重復它。因為熟悉的情境會給人營造一種認知上的安逸,并且具有不容易與事實進行區分的特征。這便是心理學家羅伯特·扎榮茨提出的“單純曝光效應”。

與此相反:當人們看到亂七八糟的字跡、模糊的印刷、復雜的句子,就會進入認知緊張。一旦進入認知緊張狀態,人就會產生戒心,并且疑心很重。認知緊張會激活系統2,使人重新思考系統1提出的只管答案。因此要像最大限度的發揮創造力,自豪讓認知保持安逸的狀態。

系統1非常擅長處理日常事件,它對熟悉情況的反應和短期預測大部分都是相當準確的,可以說是既敏捷又恰合時宜。系統1屬于自動反應的系統,無法自動停止運行。要想防止系統1引發的偏差和錯誤出現,就需要要給自己傳遞信號,讓自己認為處在認知雷區,并且放慢腳步,同時向系統2尋求更多幫助。系統2的性質就是要耗費能量,只有努力的時候,系統2才能正常運轉。簡而言之,系統2是懶惰的,是十分忌諱付出不必要的努力。

保持意志力和自制力是一件讓人感覺疲憊和困難的事情。如果強迫自己作某件事情(如熬夜學習或者一整天閱讀一本很難讀的書)。那么在下一個困難和挑戰來臨時,就會失去自制力或者干脆選擇逃避。德國心理學家鮑邁斯特將其命名為“自我損耗”(或許這就是現代人流行所說的心態崩了)。也就是說,保持意志力是需要在精神上有所投入的。如果繼續保持意志或自制能力的話,身心疲憊也是理所當然的。所有自發性的努力,無論是情感那上的、身體上的還是認知上的,都在一定程度上依賴于精神能量。

雖然系統1和系統2有很多差異,但區分二者的關鍵就是在于“注意力”的使用(就好比我們學習一門功課的時候,必須要調動足夠多的注意力,同時也無法維持太久,這就是系統2的特點)。另外結合此前卡尼曼說的系統1和系統2只不過是代號,那么可以假設基于兩種大腦工作模式之下,在每個人的成長,就是不斷的用高能耗的系統2構建熟悉模式并把它們固定在大腦的指令集中,當識別到再次發生時,用低能耗的系統1來應對執行,同時如果發現有異常就再次啟動系統2進行指令集更新的過程。

大腦消耗的能量幾乎占據了人的總體能耗的20-30%,之所以進化出兩種工作模式,也是為了用更少的能量來應對日常,且將能量留在更關鍵的時刻,比如遭遇危險的時候,進行綜合的判斷并獲得生存的機會。沒有正常人能夠一直保持系統2的工作,每天毫無休息的認知、判斷、行動,必然就會導致大腦像運行過久的CPU一般過熱死機,這不僅僅是個比喻,而是真正的在生理上,我們的能量是無法支撐的。

在認識了系統1和系統2的一些特點之后,我們就要走入理解人們日常選擇的大門。在生活的選項里,我們獲得的信息大多時候都是不完全的,無法像做學問一般將選擇搞得清清楚楚。這個時候,我們使用的方法,被稱為“啟發式”。

二、日常選擇所依賴的啟發式以及其偏差

【啟發式】就是當需要在不確定的情況下做出快速判斷時,通過猜測做出判斷的方法。啟發式原本是一個數學術語,該詞(Heuristic)源自于希臘語,本意為“發現、尋找”,如今可以被看成是解決問題時用到的簡易方法或進行推理等方法。1921年愛因斯坦在諾貝爾物理學獎獲獎論文中使用了啟發式這一詞,用來表示“不完整卻有用的方法”。與啟發式相反的便是【算法式】,即只要按照邏輯解決,就可以獲得準確的答案。

依靠直覺做出快速判斷的啟發式,可以說是人類從漫長的原始生活中習得的一項本能反應。比如一個民族經久不衰的智慧所積淀而成的諺語和格言可以稱得上是真正的“啟發式的寶庫”,雖然這些不是經過驗證的理論,但它對我們的生活起了很大的幫助。

由于啟發式是憑借直覺的快速判斷,因此其中存在著陷阱。在某種意義上來說,所謂的陷阱來自“所見即為一切”(我們無法了解完全的信息)。如果有足夠的時間仔細思考的話,就可以運行系統2來驗證(反饋)所看到的事物,如果不能的話,啟發式就可能會產生錯誤。

卡尼曼和特沃斯基一起對啟發式進行了系統地研究,并發表了一篇《不確定狀況下的判斷:啟發式和偏差》(Judgment under Uncertainty:Heuristics and Biases)被譽為催生行為經濟學的經典論文,其中探討的就是啟發式所帶來的錯誤或結果(偏差)。

那什么是偏差?當信息缺乏時,為了能快速地得出結論,系統1就會運轉,憑借有限的證據快速的得出結論,可以說是直覺思維的特征。總結來說,即“所見即為一切”,這也是自負與偏差產生的根源。自負是一種確信自己的判斷或選擇比實際情況更加正確、更加妥當的心理,也就是高估自己做事時的成功概率。

“所見即為一切”一共有三條規則,第一,過度自信,人們有可能會在做出判斷時丟失具有重要作用的證據,因為它們只相信眼見為實;第二,即使是同樣的信息,呈現的方法不同,引發情緒的框架效應也會不同。例如,“90%無脂肪”的豬肉看起來要比“10%脂肪”的豬肉更具有吸引力;第三則是對基礎率的忽視。如果有個男人膽小害羞,人們很容易認為他的職業是圖書管理員,而非農民。但是根據統計,在美國,農民的人數是圖書管理員的20倍,判斷那個男人是農民的準確概率會更高。

典型的偏差有很多——人類的頭腦無法處理現實中沒有發生的事件,相比于無數沒有發生的事件,人們通常會更加關注現實中發生的令人吃驚的事件。這就是認知錯覺。人們會編造粗略的故事來欺騙自己,相信它們是真實存在的。在知道結果后,認為自己早就預料到的心理現象被稱為后見偏差(hindsight bias)。也就是問題出現后,人們會說“我早就知道會這樣”,即使完全出乎意料,但在知道結果后,就好像在意料之中,從而改變自己過去記憶的錯誤行為。通過結果而不是決策過程是否合理來評判的心理現象,被稱為“結果偏差”。

過度樂觀或過度自信的心理被稱為“過度樂觀主義”(overoptimism),例如80%的駕駛員認為自己比其他駕駛員駕駛的更好、更安全。宜家就是利用了這一點,出售的產品讓用戶自己來組裝,人們會傾向于認為自己親手做好的家具會更好。當陷入過度樂觀主義時,人們會盲目地相信自己的決定總是明智的,這會讓人產生“控制錯覺”,相信自己控制著所有的事情。

三、3種典型的啟發式

那么想要避免選擇錯誤的我們,就需要深入到這些偏差當中,來看看它們是如何影響我們的判斷的。卡尼曼一共提出了三種啟發式,分別是代表性啟發式、可得性啟發式以及錨定與調整啟發式。

【代表性啟發式】——所謂代表性啟發式是指根據某對象體現出的特定群體(樣本)的典型屬性(代表性)程度,來認定該對象屬于該特定群體的估算方法。最常見的情況便是以貌取人。比如一個帶著眼鏡、身著西裝、身材修長的男性很容易讓人將他歸類為白領而不是健身教練,這樣的形象有強烈的代表性。代表性啟發式時一種有用的經濟型推測技術,所謂固定觀念,也可以堪稱時一種代表性啟發式。

但是這種推測技術也經常會出現失誤,人們對大概率事件做出錯誤判斷的原因也來自代表性啟發式,即人們根據自己的經驗、常識形成猜測(固定觀念或成見),并快速做出判斷。卡尼曼和我特斯基針對此現象設計了一個“琳達問題”的實驗,給測試者出示琳達的簡介:31歲單身女性,非常聰明,習慣開門見山。大學期間主修哲學,對性別歧視和社會爭議問題十分感興趣,還參加反核示威,下列哪項更有可能是現在的琳達呢?

1、琳達是一家銀行的柜員;

2、琳達現在是一家銀行的柜員,同時也是一名女權活動家;

參加測試的大學生有85%-90%選擇了第二項,對比兩個選項,選項一更趨向于一般概率,選項二則是在選項一的基礎上的特殊概率,從概率角度來說,一的概率一定大于二。大學生們這種與概率基本法則相悖的選擇,認為特殊概率高于一般概率的現象被稱為“合取謬誤”,這是人們根據代表性進行猜測判斷的時候常常發生的錯誤。

代表性啟發式的另一個偏差是忽視基礎率(也被稱為“先驗概率”,是指作為一件事背景的基礎概率)。比如一項針對寒假期間感冒小學生的調查結果顯示,感冒的99%是12歲以下的兒童,就得出12歲以下兒童容易感冒的假設,但實際上忽略了一個基礎概率,即被調查的群體是小學生,其中12歲以下的兒童占比可能就是99%,所以這個結論也沒有任何意義。

人們還常在啟發式中陷入“賭徒謬誤”,這是一種錯誤的直覺,讓人認為隨機偶然的結果會遵循既定規律。比如當拋硬幣連續9次都是正面的時候,人們會傾向第10次會是反面。因為人們天然認為拋硬幣會是五五開的概率,那么如果出現了概率偏差,人們本能的會嘗試著向挽回概率的方向預測。其實賭徒謬誤,就是誤將概率理論中的“大數定律”用在次數不多的“小數定律”范圍內所產生的偏差。

不過在統計學中,有“回歸均值”的現象,即出現非常高會非常低的異常現象,那么接下來趨于平均值的概率就會增大。比如一個球員連續成功投籃,獲得很高的命中率的話,接下來的時間里,并不會像人們所說的“手熱”,反而其命中率會有大概率朝著平均值回歸。

【可得性啟發式】——人們會夸大或高估特定范疇中實際事例的發生概率,這種趨勢被稱為可得性啟發式或可得性偏差。因為這些實際事例極容易被人們從記憶中提取出來,即根據容易聯想到的信息(記憶)輕松做出判斷。比如在在美國調研自殺和他殺哪一種更常見,大多數受訪者會認為他殺更多一些,但根據1983年的一項調研數據,當年一共有24400人死于他殺,卻有27300人死于自殺。這種認知偏差是因為媒體經常報道可怕的謀殺案或連環殺手案件,但很少報道自殺案件,除非當事人是一位名人。同樣的,飛機事故率和死亡率是遠低于汽車事故率和死亡率的,但大眾往往會覺得飛機更不可靠。

如果某一事件能夠輕易地被意象化(想象),那么也能夠輕易地被從記憶中尋找出來。比起內容簡單的文字或統計數據,個人經歷、生動的案例或照片會更容易被記住。當我們使用可得性啟發式提取記憶時,說到底還是最近的事件會留下更深刻的印象。最近發生事件的記憶對判斷產生影響,可以稱之為“高潮效應”或“近因效應”。相反,我們對第一次聽到的事件記憶更加深刻,則是因為“首因效應”。

【錨定啟發式】——在不確定狀況下進行預測時,首先設置一個參考點(或錨點),然后通過調整的方法得出預測值,這樣的方法稱為“錨定與調整啟發式”或“錨定啟發式”。利用錨定啟發式產生的判斷失誤或偏差稱為“錨定效應”。比如,面對“甘地去世時,其廿六是否超過114歲”和“甘地去世時的年齡是35歲嗎”這兩個問題下,讓人預測甘地死亡的年紀,第一個問題會比第二個問題得到的預測更高一些。

四、從效用理論到展望理論,行為經濟學的擴展

在理解了人腦的兩個系統的工作模式、我們日常選擇所常用的啟發式以及啟發式所帶來的偏差之后,我們就掌握了構建行為經濟學的核心基石。而行為經濟學也是在傳統的效應理論,向展望理論擴展的一次非常有價值的嘗試。

主流經濟學中一般用效用來解釋滿意度,1738年物理學家伯努利就提出“效用理論”,他認為,貨幣的主觀價值可能會隨著目前擁有的資金數量而有所變化。換句話說,財富水平是通過效用來衡量的。實際上,這就是我們現在所熟知的邊際效用遞減的規則。

但是卡尼曼和我特斯基發現伯努利的一個錯誤,即他把焦點都鎖定在了效用增加上,卻忽略了效用減少時人們的選擇發生的改變。諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲在一篇論文里指出,與財產的狀態(即絕對量)相比,效用與財產變化之間的關系更為緊密。

卡尼曼在此基礎上提出了“展望理論”,其實就是關于選擇的理論。主要研究關于人在存在風險的親故向下如何做出選擇,概括起來觀點就是人會對變化作出反應,并且有屬于自己的價值函數來判斷得失,判斷的根據時其內心的一個參考點。該參考點并不是絕對的或已經設定好的,它會隨著人的心情,每時每刻都在變化。

展望理論認為人具有三個基于系統1的認知特征。

第一點是“參考依賴”原理。這意味著對價值的主觀評價不是絕對的,而是取決于當前狀態(參照點)的變化。

第二點是“敏感度遞減”原理。這相當于是主流經濟學中提出的邊際效用遞減概念的行為經濟學版本。

第三點是“損失厭惡”原理。人們往往會感到損失大于等額的收益。

基于這些原理,我們可以將一些現象歸入到這些原理的解釋空間當中。如稟賦效應,即一個客體的價值取決于是否擁有這個客體的現象。這可以使用展望理論中的損失厭惡原理來解釋。而當人們預測特定事件的結果時,計劃的成功實施時具體的、可以想象的,而失敗時分散的,不像成功容易被察覺。許多觀察實驗可以證實,一個物體(事件)的生動性、可能性,以及便于想象的特性都會對增加決策權重起作用。

只關注分子(出現頻度),而對分母(基數)不敏感的心理現象被稱為“分母的忽略”。利用次數(相對頻率)來描述一件發生概率較低的事件時產生的權重,會遠遠高于利用風險、可能性等抽象屬于或百分比來描述這一事件所產生的權重。如將艾滋病的死亡率表示為“一萬人中有一個人死亡”,而非使用0.01%這一數值,就會讓人產生更加強烈的感覺。

沿著這幾個原理,我們會發現一個非常有趣的現象,先來看一組選擇:

1、獲得52萬的概率為61%,而獲得50萬的概率為63%;

2、獲得52萬的概率為98%,而獲得50萬的概率為100%;

按照概率來計算,第一組選擇中,前者期望收益是31.72萬,而后者的期望收益為31.5萬;第二組選擇中,前者的期望收益是50.96萬,而后者的期望收益就是50萬。雖然在每一組選擇中,期望收益都是前者大于后者,但經統計,大多數人都會在第一組中選擇前者,第二組中選擇后者。

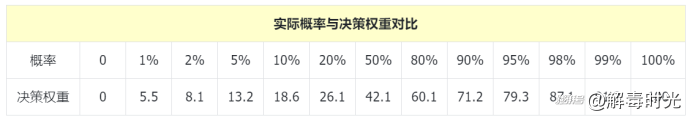

即使金額較少,但人們更偏好確定性這一現象被稱作“確定性效應”,這種現象與預期效用理論相反。這也證明,人們不單單將概率看成一個數值,而是會給它賦予一個權重來詮釋。如下圖顯示,經過實驗統計,當人面對不同概率時,心理的感知程度(決策權重)是不一樣的。當概率較低時,與實際概率相比,人們會高估其可能性;而當概率在中間或者超過中間數值時,人們預估的可能性就會低于實際概率。

這意味著什么?當我們被告知,手術風險為98%時,我們的心理反應是什么樣的?可能這就會說明問題,即便從科學的角度來說,它意味著我們有98%的可能性痊愈,但在調研的數據里呈現出來的,人的心理感知程度或者說認為自己將會痊愈的信心指數只不過才有87%。這個時候如果能讓風險降至零,我們大概率會愿意支付額外費。

與此相反,在明明知道一場賭局的獲勝概率僅為5%的情況下,我們仍然愿意丟入全部籌碼,因為根據統計數據,那個5%的概率,在我們心中造成的贏面為13.2%。所以并不是我們幸運,而是我們常常夸大贏的概率。

基于此,卡尼曼在【獲益-損失】和【高概率-低概率】的2*2象限中整理出了四重模式——

當獲益為高概率的時候,我們傾向于求穩,而獲益在低概率的時候,我們傾向于放手一搏。反之,當損失在高概率的時候,我們愿意放手一搏,而損失在低概率的時候,我們更愿意規避風險。這就是區別于傳統經濟學的融合了心理因素的行為經濟學中人們的主要行為模式框架。

以上就是跟我們選擇直接關聯的行為經濟學的一些簡化內容。但從另一個維度來看,行為經濟學更大的價值來自于其對人的自由以及差異性的肯定。傳統經濟學往往將人描述為理性的、沒有差異的逐利的經濟人。但行為經濟學卻將人的選擇權從理性當中釋放了出來,每個人都可能會有自己的一套判斷框架。

卡尼曼和沃特斯基將不同的表達方式對人的偏好產生影響的現象稱為“框架效應”,即不同的表達方式以及看待問題的觀點會導致人們做出不同的判斷和選擇的現象。“框架效應”讓我們看到的世界有所不同。每個人都有屬于自己的框架,這也極大地影響著每個人的判斷和選擇。

即使選擇受到客觀條件的限制、受到人類大腦工作系統的限制、收受到了文化的限制等等,但我們依然能看到一線生機,也就是留給每個人自己能夠真正掌握的機會,基于此,我們可以肯定地說,即便面臨著諸多的不確定,選擇權,依然還在我們每一個人的手里,也正是如此,這個世界才會如此的豐富。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司