- +1

被網紅吵上熱搜的奉化油燜筍,揭開一個百年產業的生死抉擇

前段時間,幾位奉化網紅博主因“如何定義正宗奉化油燜筍”在網上掀起舌戰,這場關于傳統美食標準的辯論持續發酵,引發網友關注。

作為吃瓜群眾,其實蠻喜歡看到這種事的。正所謂“抬杠漲知識”,沒有不同的觀點碰撞,怎么能看清事情的全貌呢?

作為一個奉化本地博主,一直在關注這個事情,而剛剛發了一篇數據撲街的《奉化云溪村游記》,云溪村、棠云正是奉化油燜筍最大的出產地。

網上吵的熱鬧,作為吃瓜群眾的胖子,則趁著清明又走了一趟棠云。聽一聽,原產地的聲音。更多內容請關注公眾號:死胖子嘮奉化

舌尖封存的山林至味

“六山一水三分田”的奉化,自古是竹的福地。南宋時溪口石門毛竹已負盛名,清代更有“石門種竹賽淇園”之譽。雷筍之名,源于春雷驚蟄后破土而出的竹芽,其種植史可溯至晚清,《剡源鄉志》載蹕駐、三石一帶農人房前屋后零星植竹,悄然埋下百年筍香的伏筆。

“春雷喚醒土壤中的生命,春雷過后的第一波筍子,當地稱作雷筍。”——《舌尖上的中國2》。

奉化油燜筍的選材非常考究,要冠上“奉化油燜筍”之名,那必須使用“大地雷筍”。什么是大地雷筍?就是自然生長、無需覆蓋礱糠等保溫材料,直接在土壤中生長,天生地養而得名。

寅時未明,云溪村的竹林已人影綽綽。以家庭為單位,踏露而行,竹籮筐、手推車是數十載挖筍生涯的見證。雷筍藏于低平沃土,無需攀山越嶺,卻需一雙慧眼辨“留竹”與“取筍”,留新竹以續山林血脈,取鮮筍以饗人間煙火。一鏟一掘間,角度、力道、輕扭緩拽,皆需數十年經驗凝練。雨后初霽的筍最是水靈,晨光中農戶日采四五百斤,指尖沾泥,筐中盈翠。

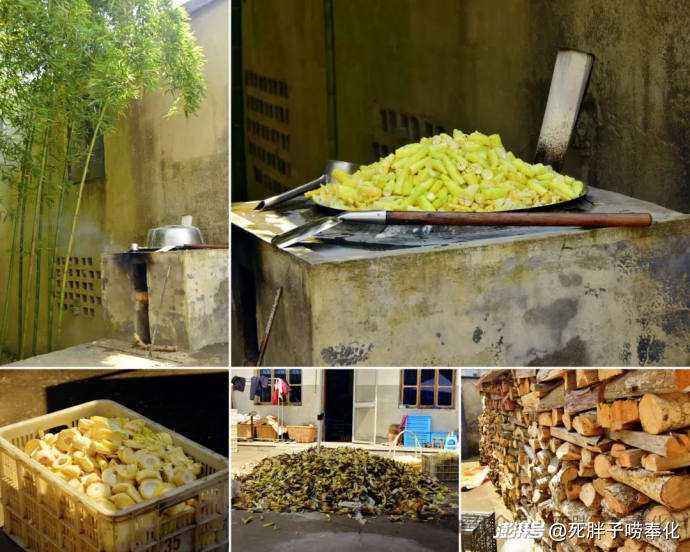

從離開泥土的那一刻,雷筍的美味就開始進入倒計時。“油燜筍流水線”開始忙碌起來。剝筍→清洗→切塊→配料→柴火煮制→冷卻→裝瓶→高溫殺菌→包裝。

特制筍刀寒光一閃,去頭、剖衣、擠殼、斷尾,三十秒間褐衣褪盡,雪肌玉骨入清泉。

油燜筍好吃的關鍵,離不開農村里的土灶,一口大鍋,能一次性烤制上百斤的筍,中途柴火不能斷供,時而大火,時而調中火,有經驗的老師傅熟練于心。

土灶柴火躍動,?一鍋雷筍分三境:

清水淬玉之境:慢煨三時,竹香氤氳,白嫩如玉;

醬染琥珀之境:九分筍配一分醬,咸鮮浸骨,棕紅漸染;

油鎖春光之境:油水浸漫,?至大成,琥珀生輝,柴香滲髓。

八小時文武火交替,老師傅執鏟如執筆,寫就一鍋油潤晶瑩。

土灶烈火淬煉的奉化油燜筍

四月的棠云,空氣里浮動著?筍的暗香。村道旁、小院里家家戶戶支起的鐵鍋咕嘟作響,柴火噼啪聲中,筍塊在醬汁翻滾如琥珀涌動中逐漸蛻變。

墻角竹捆成垛,筍殼堆積成山,溪水流過青石板時也染上幾分醬色——這是獨屬于奉化?筍季的盛大儀式,亦是竹海人家與時間的赤誠對峙。

發小幫我在村里聯系了一家做油燜筍的農家拍攝。土灶蹲在竹林邊沿,灶膛里柴火噼啪炸裂,鐵鍋中沸水翻滾?著筍塊,水汽蒸上涌霧。滿地筍殼堆積如山,褐衣層層疊疊,墻角整齊的堆著燒灶的柴火。砍下的筍尾堆了兩筐。

灶膛里的火苗舔著鍋底,?筍的大姐拿火鉗撥了撥柴:“正宗的油燜筍,得用奉化土里鉆出來的雷筍,土灶熬足8小時,再蒸屜消毒2小時,多一分討巧都是造孽!”

她抄起鐵勺敲了敲鍋沿,脆響震得竹林簌簌,“現在外頭拿江西筍冒充奉化雷筍,機器幾小時速成,加糖加那的,我們就只有醬油、食用油別的啥都沒有。他們還用六角瓶,那個才多少量,我們都是這種大瓶子。”

拿來一瓶已經裝瓶的油燜筍,大姐介紹:一瓶好的油燜筍,湯水是清的沒有雜質,翻過瓶子,瓶底沒有渣,沒有沉底的才是一瓶好的油燜筍。

蒸煮消毒,真空保存,保存的時間長的讓人發指。

柴火熬的是筋骨,鍋爐煮的是生意!玻璃瓶在竹筐里泛著油光,邊上的老人家輕聲呢喃:“我們這樣的傳統做法,快成老古董嘍。”道出了無奈。

時代總愛把慢的東西稱作“舊”,可那些兩小時速成的筍,永遠學不會土灶前彎腰添柴的弧度----那是一個人用脊梁丈量火候的虔誠。當所有滋味都能被流水線復制,我們丟掉的豈止是古法,更是食物里那截會呼吸的、帶著燙傷和繭子的光陰。

也要點名批評一下@奉化釀造廠,@奉化樓茂記,逛遍了整條街,家家戶戶用著廚邦的“美味鮮”醬油。你們的銷售呢!!!奉化的筍配上奉化的醬油才更有味道!

守護奉化油燜筍的“靈魂”

胖子是一個食肉動物,對于奉化油燜筍是無感的,家里還有2、3年前別人送來的油燜筍還沒有開封。這次去拍攝,大姐很熱情地塞了我們一箱。帶回杭州一試,這才深刻的意識到什么叫:正宗奉化油燜筍!

現在再回過頭看看網上,寧東堰、良野和一氣化三刀(刀哥)的這一場爭論。胖子一下就有參與的動力了!因為:真的好吃!

起初,胖子覺得寧東堰沒啥問題,油燜筍嘛。用哪的筍不都一樣,只要用奉化油燜筍的工藝就行,這還能給奉化人增加收入,有啥不行?良野這一頓懟是不是太“較真”了?后來刷到了刀哥的視頻,這一科普,一盤算這里面的邏輯,這是典型的撿了芝麻丟了西瓜,胖子的認知狹隘了。

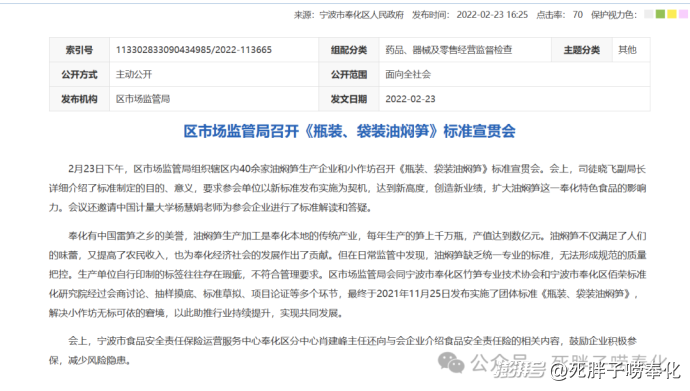

事實上,奉化政府早在2022年便牽頭制定《瓶裝、袋裝油燜筍》生產標準,市場監管局組織40余家企業召開標準宣貫會,明確原料、加工流程規范等核心要求。2024年5月更推出規范標簽制度,通過"地理標志+溯源編碼"為傳統工藝護航,足見政府規范產業的決心。

但標準落地仍面臨現實挑戰:部分企業受成本驅動,采用外地筍冒充奉化雷筍;小作坊工藝參差不齊,存在過度調味掩蓋原料缺陷的現象。這不僅損害"奉化油燜筍"品牌信譽,更可能形成“劣幣驅逐良幣”的惡性循環---當投機者通過降質壓價獲利,堅守傳統的筍農反而面臨生存危機。

正如走訪所見,真正的奉化油燜筍需遵循“雷筍改刀、土灶慢煨”的古法,其風味根基正在于“原料與工藝的雙重地域性”。

守護地方名片需要政企民協同發力:生產企業需強化“品牌即生命”的意識,消費者應用購買力支持正品,行業協會可建立“紅黑榜”引導市場。

政府既已搭建起標準框架,后續或可通過“技術扶持+動態抽檢+溯源激勵”的組合拳,讓遵規者得利、違規者出局,方能使紙面標準轉化為產業升級的實踐力量。

畢竟,保住這罐油燜筍的地道滋味,守住的不僅是舌尖記憶,更是鄉村振興的產業根基。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司