- +1

專家建議提高空氣質(zhì)量“良”的標(biāo)準(zhǔn),治理水平已具備提標(biāo)基礎(chǔ)

近日,中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學(xué)系系主任陳松蹊團(tuán)隊在發(fā)布的最新研究成果中指出,空氣質(zhì)量指數(shù)“優(yōu)良”級別的提示直接關(guān)系到群眾是否自主采取空氣污染防范措施,該團(tuán)隊呼吁修訂空氣質(zhì)量級別標(biāo)準(zhǔn),將“良”等級的上界調(diào)整為50微克/立方米,以保障公眾健康。

我國自2012年起執(zhí)行當(dāng)前的空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)級別標(biāo)準(zhǔn),“良”等級上界對應(yīng)PM2.5標(biāo)準(zhǔn)75微克/立方米,等同于世界衛(wèi)生組織(WHO)“過渡期”第1級指標(biāo)。印度和孟加拉國當(dāng)前使用的PM2.5“良”的上界分別為60和35.4微克/立方米,均比中國目前使用的標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格,盡管兩國的大氣污染比我國更嚴(yán)重。

“公眾長期暴露于35-75微克/立方米PM2.5濃度之下將導(dǎo)致顯著健康損害。”陳松蹊在接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)采訪時說,若將“良”的等級上界提高到WHO“過渡期”第2級指標(biāo),即PM2.5濃度上界調(diào)整為50微克/立方米,將強(qiáng)化公眾健康防護(hù),通過降低污染預(yù)警閾值促使居民采取主動防護(hù)措施,有效減少PM2.5的暴露健康損害,降低由此產(chǎn)生的醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)。

陳松蹊說,當(dāng)前“4+151”城市中已有30個實現(xiàn)六項污染物全面達(dá)標(biāo),提高標(biāo)準(zhǔn)有利于激勵已達(dá)標(biāo)城市重視污染治理成果的鞏固提升,促進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

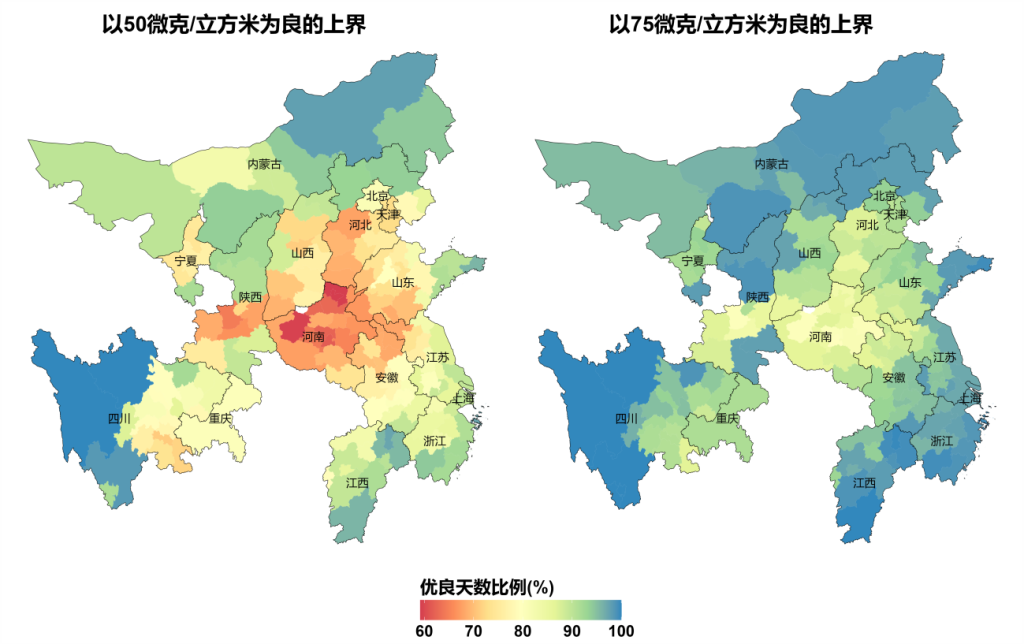

另外,2024年監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,75微克/立方米標(biāo)準(zhǔn)下,我國重點區(qū)域城市PM2.5優(yōu)良天數(shù)比例的區(qū)域差異性已不再顯著。但提高標(biāo)準(zhǔn)后,山河四省及陜西關(guān)中平原地區(qū)優(yōu)良率顯著低于外圍區(qū)域,形成以污染核心區(qū)為中心、向外階梯式提升的空間分布格局。這種差異化的空氣污染治理進(jìn)程,有利于充分激活未達(dá)標(biāo)城市治理動能,助力實現(xiàn)“美麗中國”2035年P(guān)M2.5的25微克/立方米目標(biāo)。

陳松蹊團(tuán)隊成員、北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院博士后李虹霖在回復(fù)澎湃新聞書面采訪時稱,空氣質(zhì)量指數(shù)是用來為公眾提供健康指引的。公眾看到“優(yōu)”和“良”的提示,就會覺得空氣質(zhì)量比較好,適合外出活動,但是從健康保護(hù)的角度來說,50-75微克不是安全的暴露水平,WHO從PM2.5短期暴露健康損失研究中得到的,沒有明顯健康風(fēng)險的閾值是15微克/立方米。75微克只是過渡期的第1級指標(biāo),是為污染較嚴(yán)重的地區(qū)制定的一個最初級的建議值,后面還有第2、第3級指標(biāo),最終目標(biāo)是達(dá)到這個15微克的指導(dǎo)值水平。

李虹霖說,早在2012年,我國顆粒物污染非常嚴(yán)重,當(dāng)時的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(2012)就是參考這個“過渡期”第1級指標(biāo)制定的,“當(dāng)時全國城市PM2.5年均濃度的達(dá)標(biāo)率只有4.1%。所以說75微克/立方米已經(jīng)是以國家當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平,能為公眾提供的最大限度的保護(hù)了。”

她說,經(jīng)過這12年的治理,現(xiàn)在我國的空氣質(zhì)量已經(jīng)產(chǎn)生了質(zhì)的提升,現(xiàn)在即使把空氣質(zhì)量指數(shù)等級“良”的上界降到50微克/立方米,空氣質(zhì)量優(yōu)良率比2013年還是會高很多。所以從經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行的角度而言,現(xiàn)在的污染治理水平已經(jīng)具備提標(biāo)的基礎(chǔ)了。

2024年“4+151”城市PM2.5優(yōu)良天數(shù)比例地圖。左右圖分別基于50微克/立方米和75微克/立方米作為“良”的上界統(tǒng)計得出

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司