- +1

上海專家繪制迄今為止分辨率最高的“野生稻-栽培稻泛基因組圖譜”

北京時間4月16日,國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)以“A pangenome reference of wild and cultivated rice(野生和栽培稻精細(xì)泛基因組圖譜)”為題,在線發(fā)表了位于上海的中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心韓斌院士團隊的重大研究成果。

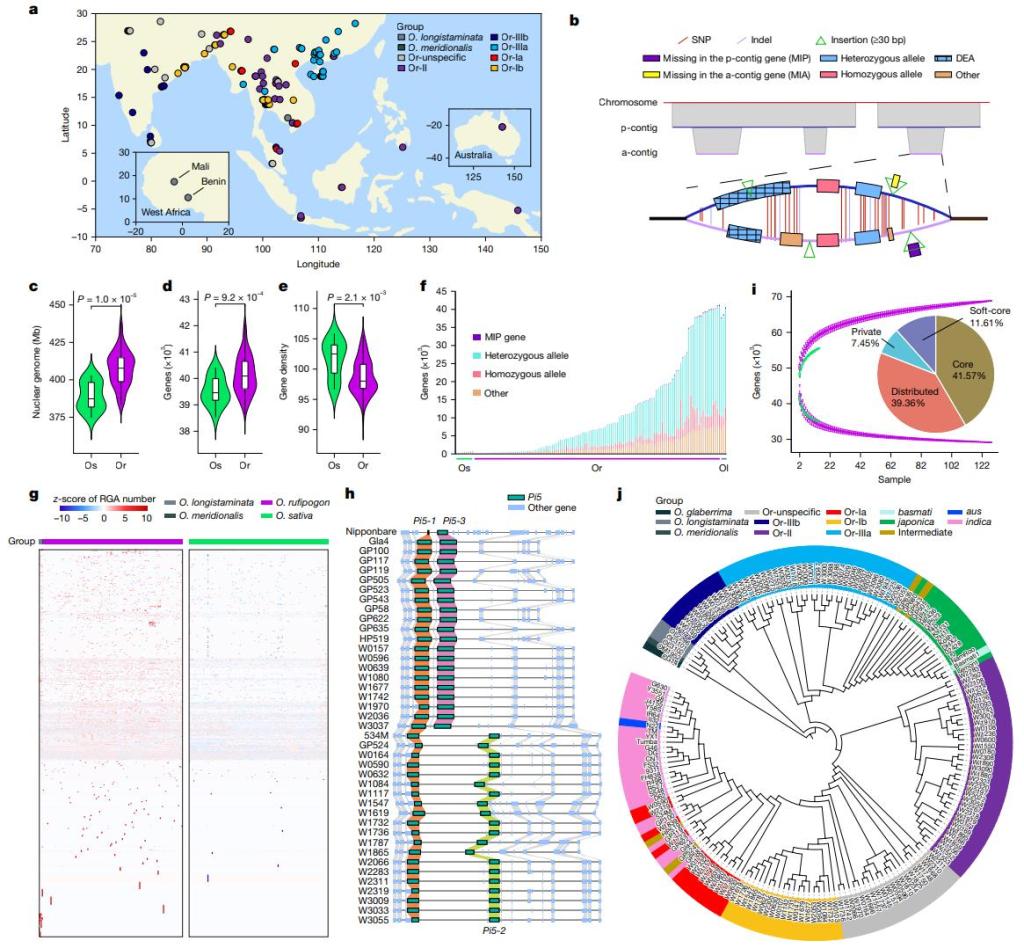

野生稻和栽培稻泛基因組圖譜。本文圖片均為 中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 供圖

該研究首次完成了145份亞洲栽培稻及其普通野生稻的高精度基因組組裝,繪制了迄今為止分辨率最高的“野生稻-栽培稻泛基因組圖譜”,系統(tǒng)挖掘了普通野生稻廣泛的遺傳多樣性,并全面解析了亞洲栽培稻各類群的進(jìn)化及馴化路線。這項研究為培育抗病耐逆、適應(yīng)氣候變化的優(yōu)質(zhì)水稻品種奠定了科學(xué)基礎(chǔ)。

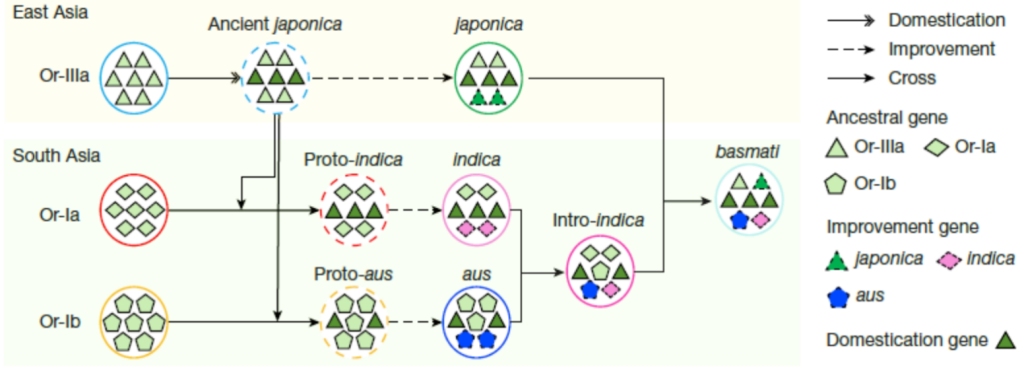

基于高質(zhì)量的基因組序列,該研究對亞洲栽培稻各類群中的早期關(guān)鍵馴化基因進(jìn)行單倍型分析,證明所有亞洲栽培稻的馴化位點均來源于粳稻祖先Or-IIIa,進(jìn)一步證實了亞洲栽培稻單起源假說,為持續(xù)數(shù)十年的學(xué)術(shù)爭議提供了關(guān)鍵證據(jù)。此外,研究還發(fā)現(xiàn)在南亞各栽培稻類群之間存在廣泛的基因交流,并由此定義了一個新的栽培稻亞群intro-indica,成功繪制了一幅全面的水稻進(jìn)化和馴化路線圖。

亞洲栽培稻進(jìn)化路線圖。

亞洲栽培稻作為全球數(shù)十億人的主糧,其馴化歷史可追溯至一萬年前的普通野生稻。面對全球人口增長和氣候變化加劇的雙重壓力,如何將野生稻的“生存智慧”注入現(xiàn)代品種,培育出兼具高產(chǎn)潛力與抗病抗逆特性的“超級水稻”,已成為破解糧食安全困局的重大課題。然而,傳統(tǒng)依賴單一參考基因組的研究模式,僅能捕捉水稻遺傳多樣性的冰山一角,因此亟需構(gòu)建一個高質(zhì)量、大規(guī)模的野生稻泛基因組,深度解析其廣泛的多樣性,全面挖掘其耐逆、抗病等優(yōu)良性狀的遺傳變異寶庫。

韓斌研究團隊整合具有代表性的129份普通野生稻和16份亞洲栽培稻資源,進(jìn)行高質(zhì)量的基因組測序和從頭組裝,構(gòu)建了一個可以覆蓋野生稻和栽培稻全面遺傳景觀的泛基因組圖譜。這也是該研究團隊繼全面解析水稻馴化路線和構(gòu)建首個栽培稻-野生稻泛基因組草圖之后,在水稻基因組研究和進(jìn)化領(lǐng)域取得的又一項重大突破。

這一參考基因組級別的栽培稻-野生稻泛基因組為原有公認(rèn)的單個參考基因組新增了38.7億個堿基對,包含69531個基因,其中近20%為野生稻特有的,這些基因被證實與抗病防御、環(huán)境適應(yīng)性等性狀密切相關(guān)。研究發(fā)現(xiàn),野生稻中的抗病基因豐度和多樣性均明顯高于栽培稻,已精準(zhǔn)定位到1184個野生稻中拷貝數(shù)高于栽培稻的抗病基因位點,其中包含2個已驗證的抗稻瘟病基因。這些發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步證實了野生稻堪稱作物改良的“戰(zhàn)略資源庫”,可以為培育抗病耐逆的水稻品種提供直接的基因來源。

形態(tài)豐富的野生稻(右)與栽培稻(左)稻穗對比展示。

該項研究構(gòu)建了一個近飽和的野生稻泛基因組數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)了野生稻遺傳資源的系統(tǒng)性整合,有效彌合了野生稻和栽培稻基因組學(xué)研究的差距。科學(xué)家可據(jù)此精準(zhǔn)挖掘野生稻優(yōu)勢等位基因,追溯重要基因的起源,解析水稻環(huán)境適應(yīng)與表型可塑性機制。在糧食安全日益嚴(yán)峻的當(dāng)下,該項研究為實現(xiàn)水稻快速從頭馴化、精準(zhǔn)培育抗逆性強、資源利用率高、產(chǎn)量突破的新品種提供了關(guān)鍵的基因資源。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司