- +1

碳足跡認證急需拓寬應用場景,與綠色采購和綠色金融掛鉤

產品碳足跡標識認證規則來了。

2025年3月17日,國家認監委發布《產品碳足跡標識認證通用實施規則(試行)》(以下簡稱《實施規則》)。該文件明確了產品碳足跡標識認證的適用范圍、認證模式、管理要求等內容,是國內首個系統性產品碳標識認證制度文件。

事實上,碳足跡認證工作在前幾年已被提上日程。2024年8月,市場監管總局等四部門聯合印發通知,部署開展產品碳足跡標識認證試點工作;12月,市場監管總局等部門發布產品碳足跡標識認證試點名單,明確試點產品和區域。此前廣東、山東、浙江等地都已積累了碳足跡認證試點的地方經驗。

碳足跡認證如何進行?認證工作面臨哪些挑戰?碳足跡認證會對企業和市場產生怎樣的影響?2025年4月上旬,澎湃研究所研究員就系列問題采訪了供職于企業、行業和金融研究機構、檢測認證機構的相關專業人士。

中國產品碳足跡標識,以“腳印”展示“碳足跡”概念,以阿拉伯數字格式(單位為 kgCO?e)披露產品碳足跡量化結果。附二維碼,提供詳細產品認證信息。

從碳核查到碳足跡認證:對企業長期減碳能力要求更高

所謂產品碳足跡,是指產品系統中溫室氣體(GHG)排放量和清除量之和,以二氧化碳當量(CO?e)表示。換言之,產品碳足跡反映了產品在全生命周期內直接和間接產生的溫室氣體排放總量。碳足跡的核算包括產品從原料開采、生產制造、運輸、使用,直到最終廢棄處理的全過程。

在產品認證領域,“碳足跡”并不是一個全新的概念。中國自2016年起就推動綠色產品認證體系建設,涵蓋紡織品、建材、電子電器產品等。綠色建材認證明確要求開展碳足跡核算核查,對產品全生命周期碳排放量進行量化和驗證。

不過碳足跡核查與碳足跡認證有所不同。相比于核算核查,碳足跡認證不僅僅關注碳排量,還對企業長期減碳能力提出要求。

“碳足跡認證既包含了碳排放量核查的維度,又包含碳足跡管理能力建構的維度。”產品碳足跡標識認證試點參與機構之一,方圓標志認證集團福建有限公司資深碳足跡專家陳金文解釋:“碳核查只需要對企業的年度碳排量進行核算,相當于‘一次性買賣’;碳足跡標識認證則意味著企業需要建構長期的減碳能力,在產品的設計開發、采購、生產、分銷、使用和生命末期處置階段都要關注減碳。”

歐盟設定的產品環境足跡(PEF,Product Environmental Footprint)范圍示意圖,包含了產品全生命周期,圖中文字經作者翻譯。(圖片來源:歐盟)

推廣路徑:地方試點和重點行業先行,逐步建立全國產品碳足跡管理體系

“我國產品碳標識認證體系的建設路徑是試點先行,逐步整合地方和行業試點成果。今年1月,各省市已各自開啟了為期三年的試點計劃。統一的認證實施規則將為推動試點區域間協同和銜接、建立統一的全國產品碳足跡管理體系提供基礎保障。”興業碳金融研究院常務副院長錢立華告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)。

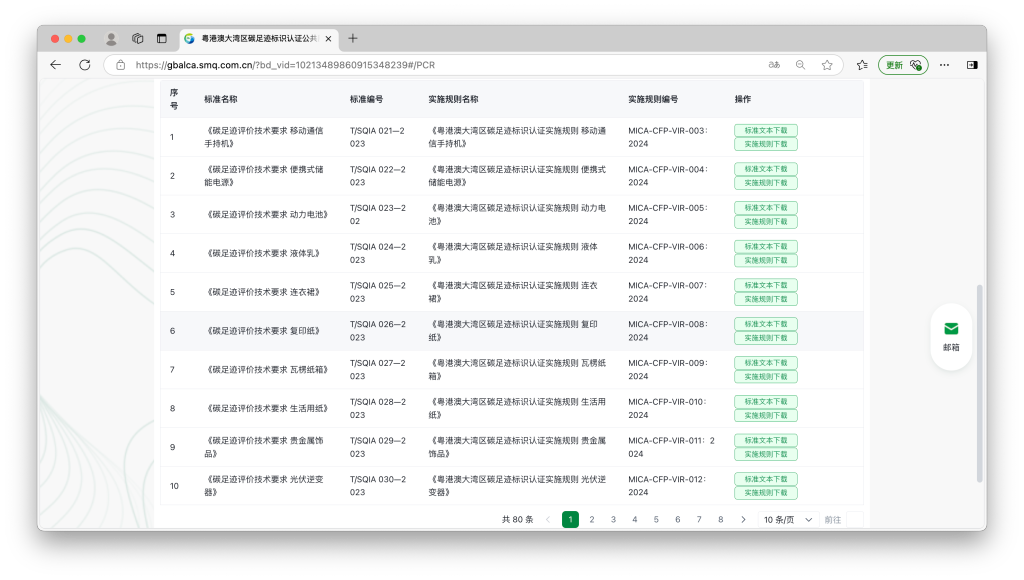

在《實施規則》頒布之前,一些省份已開展區域碳足跡認證試點工作。如2022年深圳聯合香港在粵港澳大灣區率先開展碳足跡標識認證工作,構建大灣區碳足跡公共服務平臺。這是國內首個碳足跡標識認證公共服務平臺。截至目前,該平臺已完成475個產品碳足跡標識認證證書。

而在一些外貿壓力大、減排貢獻突出、數據收集完整、產品供應鏈帶動明顯的產業中,碳足跡認證試點也已初具雛形。例如浙江在近年來出臺系列政策支持紡織業綠色低碳轉型。2023年浙江省制造業高質量發展領導小組辦公室印發《關于支持紡織行業高質量發展若干舉措的通知》,提出構建紡織品碳足跡基礎數據庫、推進碳足跡標識認證。

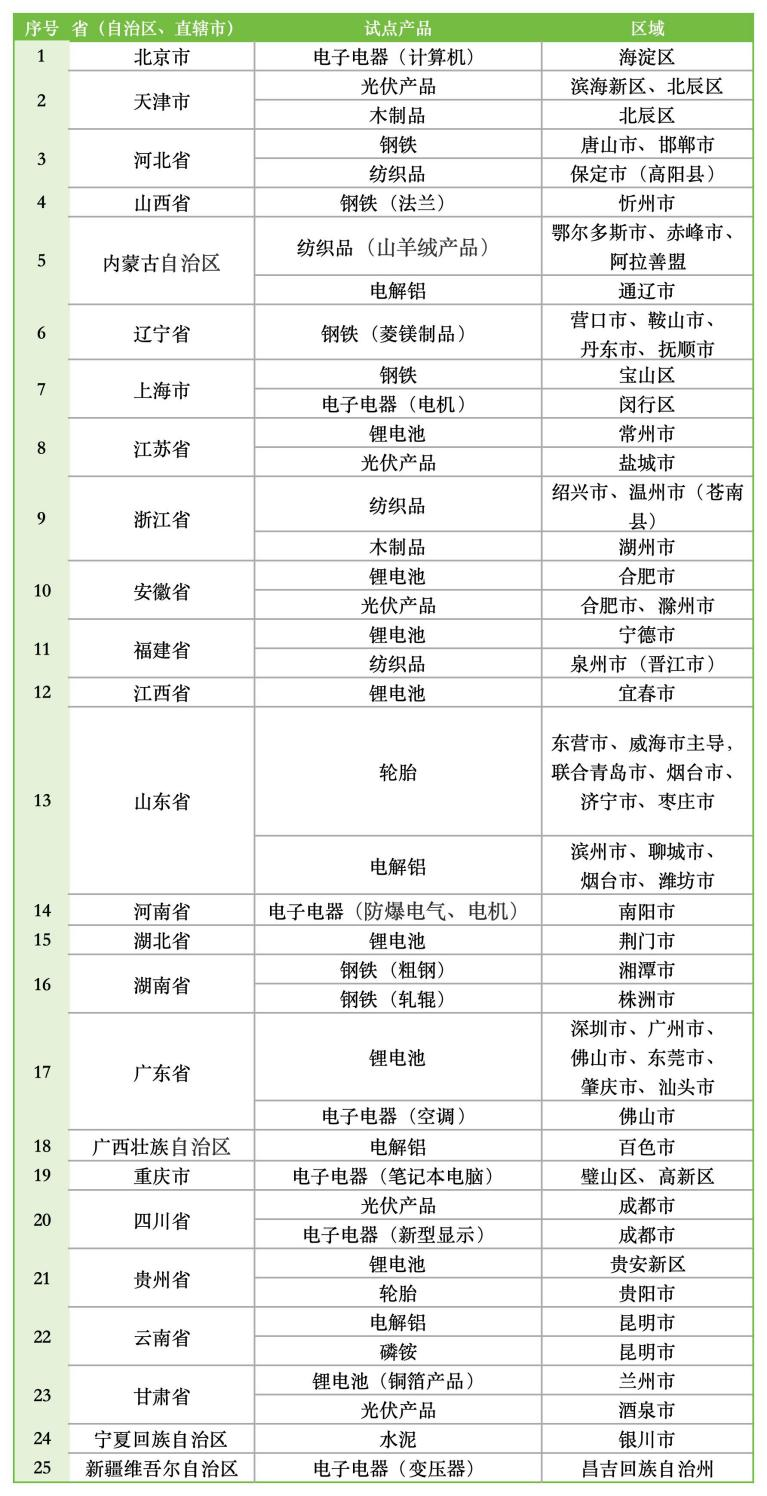

表1 產品碳足跡標識認證試點名單

備注:試點條件有產業規模在國內領先、所在區域具備較好的質量認證基礎與降碳潛能等。(信息來源: 國家市場監管總局 制表:倪瑜遙)

碳足跡認證難點:細則缺失,市場認知度低,小微企業面臨更大挑戰

試點工作陸續展開,但碳足跡認證的推進仍然面臨困難。

在認證標準方面,針對具體產品的認證細則尚待完善,給碳足跡認證帶來困難。錢立華談到,“當前仍缺乏針對具體產品類別的核算和認證細則標準,現存方法學和碳足跡因子數據庫缺乏統一性和實用性。”

陳金文告訴澎湃研究所研究員,目前很多機構采用ISO14067標準進行碳足跡認證,這是國際標準化組織為計算產品碳足跡而制定的通用核算標準。但在核算具體產品碳足跡時,還需要結合產品專用碳足跡核算標準開展。

這意味著碳足跡認證需要針對具體產品制定特定的計算方法。

今年年初,生態環境部等五部門制定《產品碳足跡核算標準編制工作指引》,為我國產品碳足跡核算標準制定提供了依據;3月28日,生態環境部發布關于公開征求《溫室氣體 產品碳足跡量化方法與要求 平板玻璃(征求意見稿)》等5項國家生態環境標準意見的通知,對平板玻璃、通用硅酸鹽水泥、光伏組件、輕型電動汽車和動力電池等5項產品碳足跡量化方法要求標準公開征求意見。

陳金文表示,為推進碳足跡試點認證工作,未來國內將出臺更多針對具體產品或行業的碳足跡核算標準,提升碳足跡核算及認證結果的科學性、規范性、統一性。

而在國際層面,碳足跡的互認成為一大挑戰。“目前尚缺乏統一、公認的國際碳足跡認證標準,同一產品的碳足跡評價結果并不可比,因而降低了碳標識作為驅動綠色低碳生產的工具的有效性。”錢立華補充道。

粵港澳大灣區碳足跡公共服務平臺內針對具體產品類別的碳足跡相關技術文件截圖。

此外,碳足跡在當下的市場認知度并不高,企業進行碳足跡認證的收益低,意識和能力薄弱。

錢立華談到,“企業參與產品碳足跡評價主要受下游強制要求和財政補貼驅動,內生動力不足。目前碳標識認證的市場認知度低,應用場景有限,認證的成本高、收益低。”

綠色創新發展研究院(iGDP)綠色經濟政策項目主任劉雪野曾對浙江蒼南、湖州等地的紡織業進行深入調研。她也提到,從紡織業產業鏈的角度來看,上游的眾多中小微企業承擔了大量產品碳足跡,但碳足跡認證后產生的綠色溢價多集中在下游的大企業。這一部分利潤在產業鏈上下游之間的分配并不公平。

相比于大企業,中小微企業在技術、資金等方面面臨更多障礙。劉雪野在調研過程中注意到,大型企業對于低碳轉型有較強的意識和實力,也能容易地獲得政府和金融機構的資金支持。但中小微企業在低碳轉型中則會遇到更大挑戰。“小微企業自身的生存壓力大,碳足跡認證對于他們而言成本很高,因此這類低碳轉型的活動也很難成為他們的首選。在技術和資金方面,他們能獲得的業務支持有限,金融機構的傾斜力度也不夠。”

陳金文也提及,現階段很多企業的碳排放管理能力尚不足以支撐碳足跡認證。“比如有的企業此前從未核算過產品碳足跡,也未設置碳排放管理崗位。很多企業未建立有效的碳管理制度,從設計研發、采購、生產,到固廢處置,以及在產品生命末期管理上都未關注碳管理,不具備構建碳足跡管理的保證能力,需要借助專業機構支持。”

未來方向:拓寬應用場景,與綠色采購、綠色金融掛鉤

解決碳足跡認證市場認知度低、企業內生動力不足的問題,一大發展方向是拓寬應用場景,將產品碳足跡納入公共采購要求,開發與碳足跡相關的綠色金融產品。

企業進行碳足跡認證,一大動因是在出口中應對“綠色貿易壁壘”。例如歐盟將于2026年起正式實施碳邊境調節機制(CBAM),鋼鐵、鋁、水泥、化肥等行業進口商品須匯報碳排放情況。通過碳足跡核算外貿產品的碳排量成為必要環節。

碳足跡也是企業和行業進行綠色低碳轉型的有效工具。劉雪野解釋,企業在進行碳足跡認證后可以清晰地評估自身能耗和碳排情況。金融機構在設計綠色金融產品時也可以碳足跡為標的設定轉型目標。例如2024年12月浙江省出臺轉型金融支持紡織業綠色低碳發展指導意見,鼓勵金融機構將轉型項目的碳表現、碳定價納入授信管理流程,創新與轉型目標掛鉤的轉型金融產品和服務模式。

錢立華指出,推動中國統一碳標識認證體系良性發展,需建立政策與市場雙輪驅動機制。例如采用直接的財政補貼方式,以激發產品碳標識評價與認證;建立綠色公共采購制度,將產品碳足跡認證納入公共采購制度的明確要求;將碳足跡認證與綠色金融服務結合,創新開發產品碳足跡掛鉤貸款、債券等產品。

在推動碳足跡認證與綠色金融服務結合方面,劉雪野以浙江正在試點的“碳效碼”舉例。“碳效”即規上工業企業生產的單位增加值所排放的二氧化碳;“碳效碼”即通過規上工業企業的碳效與規上工業企業平均碳效、企業所屬工業行業平均碳效的分類對比,對企業進行等級區分,以作為貼息點數和發放綠色貸款、轉型貸款的依據。碳效好的企業有望獲得較高的財政貼息點數和高額低息的貸款。

“‘碳效碼’目前以企業為整體進行評級。而在未來,紡織企業的產品級碳足跡有望成為推動綠色低碳轉型的精確依據。借助這一依據,紡織企業能夠更為高效地投入資源開展降碳改造工作,從而與未來碳排放雙控的政策要求實現良好適配。而對于金融機構而言,產品級碳足跡可助力其更為精細地開展信貸額度評級工作,進而更有效地達成降碳目標 。”劉雪野解釋。

(感謝吳躍偉、王曉亞、呂雅寧在采訪過程中的幫助。)

-----

城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環境、習俗風氣塑造了市民生活的底色。

澎湃城市觀察,聚焦公共政策,回應公眾關切,探討城市議題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司