- +1

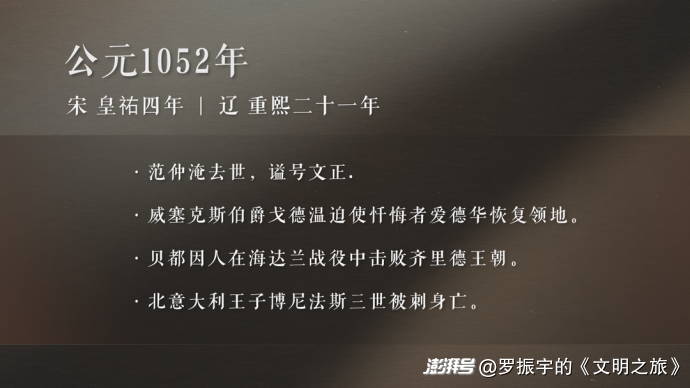

公元1052年:邊緣如何融入中國?

楔子

你好,這里是《文明之旅》。歡迎你,穿越到公元1052年,大宋皇祐四年,大遼重熙二十一年。

這一年大宋最大的事兒,就是南邊兩廣一帶發生了一次叛亂,歷史上稱作叫“儂智高之亂”。儂智高是廣源州的一個少數民族部落領袖。廣源州在哪里呢?在今天的越南。在宋朝的時候,算是中國的“羈縻州”。你看這兩個字:“羈縻”,原本的意思是牛和馬拉車用的繩子。“羈縻州”,說白了,就是中原王朝不直接控制,但是通過軍事的、經濟的、軟的、硬的各種辦法間接控制的地區。

儂智高在今天的中越邊境一帶造反,然后迅速席卷兩廣。那個時候的兩廣地區,可不像今天啊,開發程度很有限,大多數州縣都沒多少人,也沒有城池保護,所以儂智高的軍隊很快就打到了廣州。但是,到了廣州可就不一樣了。廣州當時已經是重要的和海外通商的城市,有城墻有軍隊,儂智高圍攻廣州57天,愣是沒打下來,只能回撤到今天南寧附近。

到了這一年的10月,宋朝這邊會派名將狄青去平叛。順便說一句,民間傳說里的楊家將的楊文廣,就在狄青這次南下平叛的隊伍里。關于狄青的故事,我們今天不展開,到了公元1056年那一期,我們會專門去講他。總之,狄青一到,一場大戰,就平定了儂智高。

這是今年的大事。今年還發生了一件小事。

請注意,它只是看起來小。站在仁宗皇帝的角度來說,這事兒一點也不小,甚至比南邊的儂智高的叛亂還要重要。什么事兒啊?就是四川很可能要出事。

你替宋仁宗掂量掂量,兩廣地區和四川,雖然手心手背都是肉,但哪塊肉更心疼?

別的不看,咱們就簡單看人口和經濟規模。根據這本《中國人口史》的研究,這個時候的四川地區人口大概是200萬戶,而同期,兩廣地區人口才80萬戶,而且其中很多還是朝廷管理不了的少數民族。經濟差距就更大了。宋朝財政對商業稅收的依賴很嚴重,而這個時候的四川,是茶葉和絲綢,也就是主要商品的產地。尤其是茶葉,北宋的時候四川一年產量接近3000萬斤,幾乎是全國茶葉產量的三分之二。整個國家的商稅收入,四川一地就占四分之一多。總之,兩廣出問題,那是邊疆問題,四川如果也有動亂,那可就是大宋朝的腹心之患了。

聽到這兒,你可能會說:慢著!說了半天,四川要出什么事啊?宋仁宗怎么知道四川要出事呢?

問得好啊。這個原因,其實很荒誕。沒有什么動亂的先兆,朝廷也沒有什么具體的情報,所有的擔心都只是因為有一個迷信的傳說。

怎么回事兒呢?原來是有人給朝廷提了個醒,說再過一年多時間,也就是公元1054年,就到了甲午年。

甲午年怎么了?有傳言說,四川這個地方,一到甲午年就肯定有大亂。不信你算啊:上一個甲午年,也就是60年前,公元994年,王小波李順起義軍攻占成都,一場動亂吧?再往上推一個甲午年,也就是公元934年,孟知祥造反后唐,建立了后蜀,也是一場動亂吧?連續100多年了,這個規律反復出現了兩次。那這個甲午,你等著瞧吧,也一定要出亂子。

你看,朝廷上下所有的擔心,依據就是這么個嘀嘀咕咕的聲音。是不是有點荒誕?1052年,咱們就從這個荒誕的問題入手,來聊一下中國歷史上的一個大問題。

四川危機

每到甲午年,四川要大亂。這是一個傳言,里面有很濃的迷信色彩。那你說,宋仁宗是因為迷信,所以才要認真應對這個事兒嗎?

沒那么簡單。迷信是什么?迷信可不只是一個個人觀點問題,它其實還是一個社會觀念的網絡現象。我們節目以前講過的:你買個房子,有人說是兇宅,你不信,但是你的家人信、朋友信、整個市場都信,這個房子,你是住也住不安,賣也賣不掉。所以,只要你理性,你大概率是不會買一個傳說中的兇宅的,這和你是不是迷信沒關系。

甲午年、四川亂,這個傳言也一樣。朝廷不信,但是,如果老百姓信了,人心惶惶,把整個四川變成個火藥桶,引發社會動亂,怎么辦?如果四川某個角落里的心懷不軌的人信了,以此為號召,揭竿而起,怎么辦?

所以,不管仁宗信不信,都要打起十二分的精神來對付這個事兒。想來想去,他挑了一個人,叫程戡(kān),去做益州知州,主管四川事務。因為程戡這個人做事不毛躁,以鎮靜著稱,而且以前就干過益州知州,對當地情況熟悉。人選有了,他還不放心。仁宗跟宰相龐籍說,你去跟程戡打個招呼,這趟差事辦好了,回來我就提拔他進宰相班子。龐籍說,這種事要說您自己說,我們當臣子的,可不敢私下聊這種天。仁宗說,自己說就自己說,找機會當面囑咐程戡,好好干,這趟要是不出事,回來就升你的官。程戡也是一通客氣:不敢不敢,應該的。

從這個細節你可以感受一下,仁宗對四川有多不放心。

那程戡完成使命了嗎?還行。他是一個很能干的人,兩手都抓,兩手都硬。一方面,只要民間有傳言說什么要有兵變的,馬上抓起來殺頭,要讓民間做到不傳謠不信謠。另一方面,他做了一件意味深長的事兒:就是修城墻。

要知道,北宋這個時候,四川是幾乎沒有城墻的。原來即使有,大宋征服后蜀的時候,也都給拆了。這都八九十年了,四川也沒有城墻。對啊,你修城池是防誰呢?是防盜賊,還是防朝廷呀?莫不是你也要割據四川?四川最大的特點,就是相對獨立的地緣條件——四川盆地嘛,周圍都是山,自成一體,特別方便割據。所以,以前到四川任職的官員,不敢修,也不愿意修城墻,主要是怕朝廷誤會。

那為什么程戡敢修呢?首先是因為他身負使命,跟皇帝有這份兒信任。而且,這一招是非常高明的。因為程戡面對的敵人,不是什么具體的社會現實,真是有誰要造反,他的敵人是一個心理現實。所謂“甲午年、四川亂”,不過是一堆社會傳言、嘀嘀咕咕和流言蜚語。和這種看不見摸不著的東西怎么作戰?最好的辦法就是,你也制造一個心理現實,一個可以持續釋放信號的行動,讓大家往相反的方向嘀嘀咕咕:哦,朝廷還是在想辦法哈,哦,城墻起來了,有人造反也沒那么容易哈,萬一真有人造反,我可以往城里躲哈。兩個相反的信號這么一對沖,大家心里也就沒有那么慌了。

甲午年,也就是兩年后,四川真的就有傳言,說儂智高從大理國,也就是今天的云南借了兵,要打到四川來了,民間人心惶惶。其實這個時候儂智高已經死了。但是老百姓才不管那一套,很多人把糧食布匹賤賣,換成金銀埋到地下,然后自己呢?自己往城里跑啊。你琢磨一下老百姓的這個行為模式:第一,有了堅固的城池,大家知道自己有地方躲,第二,也知道自己將來還有機會往外挖,所以現在就敢把金銀往地里埋。雖然同樣是社會恐慌,但這總比老百姓四散奔逃,或者干脆造反要好。你看,程戡埋下的這個伏筆,還真就起作用了。

當然,甲午年四川沒出事,也不只是程戡一個人的功勞。仁宗皇帝不是說干好了就要提拔他嗎?果然,后來踐行承諾,程戡去朝廷當參知政事副宰相了,繼任的張方平,也是一個能干的人。四川老百姓因為儂智高的事兒,拼命往城里躲,就發生在張方平當政前后。他是知道儂智高已經死了,所以,他也創造了一個能持續釋放信號的行動:他安排了一場表演,正月十五不是要看花燈嗎?那好,就辦花燈,這天就把城門大敞開著,晚上也別關,對四川的安全就是這么自信。那你想,這比任何辟謠都有用,老百姓才安定下來。甲午年、四川亂,這場因為流言而起的鬧劇才最終閉幕。

我說完了這個過程,不知道是否給你留下了這么個印象?大宋朝廷派到四川的官員都很智慧嘛,都是用這種很溫柔的手段,用釋放信號的方法來治理民情。哎,這么想就錯了。

在過往的幾十年里,大宋官員治理四川,完全不是這樣的溫柔風格。大宋派到四川的官員對當地老百姓,內心是猜忌的,行動是殘忍的。我舉幾個例子,你感受一下。

先說內心的猜忌,能到什么程度?就在十幾年前,宋仁宗寶元二年,公元1039年,四川益州曾經發生了一場火災,當時的兩位地方主官,益州知州張逸、轉運使明鎬聽說后,連夜就帶人過去。但是很奇怪,他們根本不救火,就站那里看著,結果火越燒越大,燒了三千多座房屋,老百姓損失非常慘重。

那你說,是這兩個人玩忽職守,道德敗壞?其實不管是張逸、還是明鎬,做官的名聲都很好,這個明鎬尤其好,后來他還做到了參知政事,成為朝廷重臣。那為啥啊?你們是地方官啊,你們的使命是救民于水火,現在一場大火就在眼前,你們還不救?

因為他們在火災現場,琢磨的是另外一樁事:這到底是一場意外的火災,還是一場有預謀的動亂?對啊,你想象一下,如果你是一個地方官,如果你治理的這個地方,經常有人要造反,民情莫測,突然有一天,你接到報告說有火災,你帶領人馬來到現場,你會不會疑心,這是有人故意放火,吸引官員和官軍到來,然后趁火起事?你在火災現場,當然要留一百二十個心眼子,仔細觀察,以防萬一。等你觀察清楚了,再救火也就來不及了。

所以,你說這個結果能怪誰?怪官員冷酷?不,依我看,要怪就怪官員對本地百姓猜忌的那個心魔啊。

我再舉個例子,四川老百姓有個傳統,每年都要祭奠二郎神,都要辦大廟會。二郎神是誰啊?其實就是傳說中修都江堰的李冰的兒子。都江堰就在四川嘛,所以當地有這個信仰傳統。有一年廟會上,有人假扮二郎神,又讓百八十個人假扮他手下的官吏兵丁。你一聽就知道,這不就是一場祭神儀式上的cosplay角色扮演嘛?但是,當時的益州知州程琳可不這么看,他的反應非常強烈,連請示朝廷的程序都省了,直接把這些人按照謀反來處置:帶頭的殺掉,其他參加這個祭神儀式的人統統發配到內地安置。

哎,你可能會說,這么處置也太嚴重了,這個程琳是誰啊?這么草菅人命,不是個酷吏嗎?

其實你要是換個角度看這件事,又會另有一番解釋。

大文豪歐陽修后來在給程琳寫的墓志銘里就是這么說的:程琳把廟會上搞cosplay的人殺了,有人就說他濫殺無辜,告到了皇帝那里。仁宗趕緊派宦官來調查,結果宦官到四川后,當地百姓都說程琳沒錯。為啥?當地父老說:“殺這一個人,可以讓四川幾十年太平無事。”宦官追問原因,他們回答:“以前把我們四川搞亂的,不是什么英雄豪杰,都是一些小混混。不及時制止他們胡鬧,時間一久,就容易成大亂。”言下之意,就是這幫廟會上搞角色扮演的人,看著像是在玩,玩著玩著就容易出圈,甚至搞動亂,程琳殺這一個人,把其他小混混都震懾了,四川就安全了。宋仁宗聽了這個調查報告,更器重程琳了。干完益州這一任,干脆調到了都城,讓他當開封知府。后來這個程琳還當過參知政事副宰相。

這兩個故事說完,你肯定明白了:這些年四川出的這些問題,既不是朝廷的官員有什么問題,也不是四川的百姓有什么問題,而是遠在中原的朝廷和四川當地的百姓之間的信任出了大問題啊。

邊疆問題

朝廷和四川之間的信任出了什么問題?《文明之旅》公元1001年那期節目,說得比較詳細。

對于我們現代中國人來說,四川是什么?四川不就是中國的一個省嗎?遍及大街小巷的川菜,四川隨時都在我們身邊啊。有人說《白蛇傳》是“兩條四川的蛇,在杭州嫁了個人,結果被一江蘇和尚給欺負了”,對,青城山上白素貞,西湖岸邊遇許仙,而法海是鎮江金山寺的。不這么提醒,我們一般意識不到《白蛇傳》故事的空間跨度有這么大。為啥意識不到?因為我們不拿四川當外人啊。

但是,對于北宋人來說,感受就不一樣了。當時,四川是什么?四川是邊疆啊,是一個剛剛征服的地區啊。畢竟在五代時期,它脫離中原將近60年。它經濟上是富裕,但是跟咱中原人是不是一條心?得觀察!這一觀察就是90年,從北宋965年滅后蜀,一直到1054年,把剛才說的那個“甲午年”過完,我們才敢說,大宋朝終于把四川徹底消化了,不只是在武力上征服了四川,而且是彼此在心理上徹底放下戒備,真的覺得是一家人了。

你可能會說,這大宋朝真是小心眼,疑神疑鬼的,用了90年才相信四川人。其實話不能這么說,大宋朝不是不相信四川人,它是不相信四川這個地方。這里面還是有本質區別的。說白了,它不僅覺得四川本地人可疑,甚至連它自己派進四川的軍隊和官員都覺得可疑。

如果我告訴你,宋朝駐扎在四川的軍隊,不僅不訓練,而且連武器都不發,你信嗎?如果不是看到相關證據,我也不信。但還真就是事實。

大宋朝這么做也不是沒有原因。你想,宋朝開國之后四川的幾場大亂,什么全師雄之亂、劉旴之變、王均之亂,都是宋朝駐四川的軍隊惹出來的呀!比起普通百姓,有組織的軍隊一旦造反,威脅更大。所以,駐四川軍隊,能嚇唬嚇唬老百姓就得了,武器就別要了吧,訓練也省了吧。

不止軍隊,宋朝對派去治理四川的官員也不信任。為啥?有前車之鑒啊。上上一次甲午年,公元934年,就是后唐派在四川的官員孟知祥,把四川的大門一關,自己當了皇帝嘛!

那怎么辦呢?大宋朝就有了一個規定:凡是到四川任職的重要官員,就不要攜帶家屬了。實際上就是讓官員的家屬留在朝廷做人質。你看看,狠起來對自己人一樣狠。

所以你就明白了這個問題的實質:四川獨特的地理特征,讓這塊地方太容易成為獨立王國了。不是朝廷太多心,是四川實在讓人不放心。

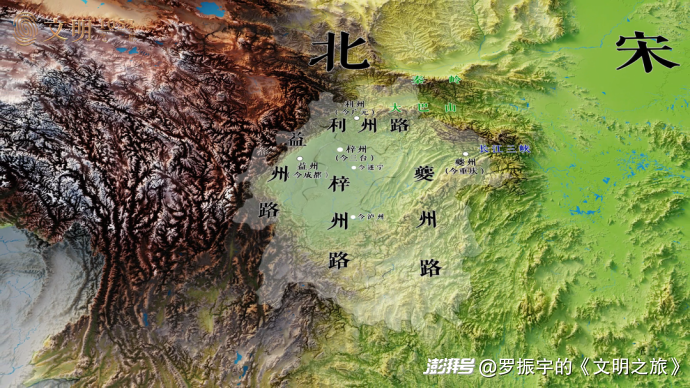

那有什么辦法解決這個問題呢?有。我們在講公元1001年的時候就介紹過,宋朝把四川拆成了四個路,分別是:益州路、利州路、梓州路、夔州路,它們合起來統稱川峽四路,簡稱“四川”,這就是四川得名的原因。這其實就是一個釜底抽薪的辦法。

我們來假設一下,如果你是益州路的官員,你想造反,確實,益州就是今天的成都、眉山這塊地方,非常富庶,有造反的條件,但是你不敢,為啥?因為劃分益州路的時候,就已經設計好了,這個地方就是一塊大平原,無險可守,你只要造反,從北邊的利州路和東邊的夔州路,朝廷的大軍就開過來了。那如果反過來呢?你是利州路的官員,就是今天廣元、巴中所在的那塊地方,或者你是夔州路的官員,就是今天的重慶,你敢造反嗎?確實,你所在的地方有天險,分別控制著翻越秦嶺、大巴山的蜀道和長江三峽,但是不好意思,你還是不行,因為這兩個地方比較貧瘠,單靠自己,養不起大規模的軍隊。還剩一個路,就是今天遂寧、瀘州所在的這個梓州路,正好夾在三個路的中間,它可以監視三個路,但自己也沒法獨立,不然就是三面受敵。

你看,在地圖上這么一拆,大宋天子再看四川,是不是就放心得多了?

尤其是到了這幾年,民間傳言甲午年注定要發生的四川大亂也沒有發生,大宋天子才徹底放下了對四川的芥蒂。何以見得?給你講一個宋仁宗時候的故事吧,大概就發生在現在這個時候:有一個四川的讀書人,寫了兩句詩:“把斷劍門燒棧道,西川別是一乾坤。”我要在劍門關上把守關隘,我要把四川通向外部的棧道都燒了,然后呢?我們四川就是一個獨立的天地了。你聽聽,這就是要造反啊,這就是一首反詩啊。成都知府馬上把這人捆了,然后報告皇帝,我抓住反賊一名。宋仁宗一看說,嗨,這不就是一個老秀才急著當官,當不上發牢騷嗎?這不值得治罪。這樣吧,你們給他封一個小官,也不用管具體的事,找一個小地方讓他待著得了。

過去的書上,但凡要是引用了這個故事,通常都是為了說明宋仁宗的胸懷。仁宗皇帝確實性格寬厚,但可不是傻,如果不是朝廷對四川徹底放心了,這個事是斷然不會這么處理的。

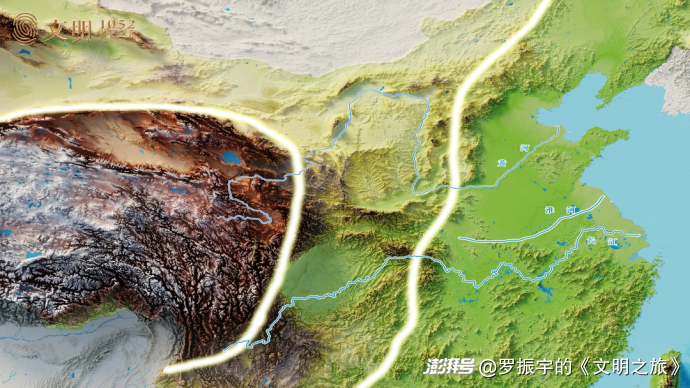

剛才,我們回顧了大宋朝是怎么用90年的時間消化四川這個地方的過程。這背后,其實是一個非常大的問題:中國的疆域是怎么一點點擴展的?

過去,我們一說到中國疆域的擴展,想到的往往是漠北和西域,因為那里的游牧生活方式和中原的農耕生活方式,太不一樣了,很難兼容。中國人是通過漫長的摸索,才找了方法,讓這些迥異的生活方式可以在一個國家里共存。這個話題,我們今天不涉及,以后有機會再聊。

今天我們講的四川,則是另一種情況:要說生活方式,它和中原區別不大,都是農耕生活,但它和中原地區之間隔著各種山川險阻。這樣的地區是怎么逐漸納入中國的疆域的?

這個地方我要插一句話:有一個很流行的觀點,說中國的地理條件好,這是一整塊被大山和海洋圍合起來的地方,和外界隔絕,但內部通暢,所以容易形成統一的大帝國。這個說法其實有問題。

不信,你看歐洲,從西歐上岸,騎著馬,不怎么費勁就能一路走到東歐平原,中間其實沒有什么很難跨越的山河險阻。

但是中國就不一樣了:自西向東,三級階梯,大山連綿不斷;自北向南,黃河、淮河、長江,都是天險。山河險阻、關隘重重,這恰恰是中國地理的特點。那奇怪了,為什么歐洲是一堆破碎的小國,很難統一,中國反而能克服這種地理上的限制,在那么早的時候,就能形成統一的帝國?

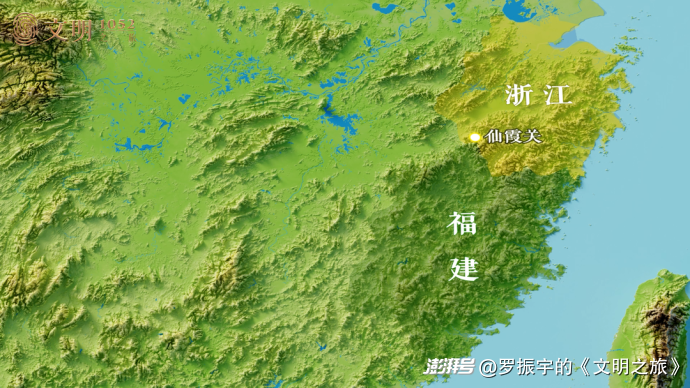

請注意,這可不只是四川啊。在中國歷史上,嶺南、福建,這些地方都曾經是山河險阻的邊疆。

就拿福建來說,這個地方依山傍海,90%的土地都是山地丘陵,只有東部沿海地區有很少一點河流沖積平原。而西、北、南三面都是大山,所以,福建在地理上,其實和四川一樣,是一個相對獨立的、隔絕的區域。福建被納入中國版圖,雖然可以追溯到秦朝,秦朝在這里設了一個閩中郡嘛,但實際上,因為福建太難進入了,秦朝在這里根本就沒有有效統治,只能讓越王勾踐的后人換個名號,繼續管著福建。

到了漢武帝的時候,中央大軍徹底征服了福建。但是漢武帝一看,噢喲,這個地方的交通也太難了,得了,別費這勁了,把老百姓全部遷出來,安置到江淮地區吧。至于福建嘛,這十幾萬平方公里的地方,哎,也沒啥用,變成無人區得了。

從外部進入福建的交通問題,是到了唐朝末年的時候,因為一個偶然的機緣才打通了。唐末的黃巢起義,流動作戰嘛,公元875年,起義軍一直敗退,被追到了浙江,幾十萬大軍眼看走投無路了。那怎么不從浙江去福建呢?看地圖雖然連著,但那個地方實際上是一片荒山野嶺,根本就沒有路啊。幾十萬人只好冒死鑿山開路,這就留下了仙霞關。從那個時候到現在,一直是從浙江進福建的必由之路。別說唐朝了,就是到了現代,我給你念一段郁達夫寫的話:“要看山水的曲折,要試車路的崎嶇,要將性命和命運去拼拼,想嘗嘗生死關頭,千鈞一發的冒險異味的人,仙霞嶺不可不到。”就這么險,從中原進福建就這么難。

現在你明白了,直到我們今天談的1052年,在當時人的感受中,福建和四川,還是剛剛征服的邊疆。當時朝廷中還流行一句話,叫“閩蜀同風,腹中有蟲”。你看,四川的這個“蜀”字,跟福建的那個“閩”字,字形里面是不是都有一個“蟲”啊?有搞地圖炮的人就來勁了:對啊,都說他們是蠻夷之地嘛,這不就是證據嘛,他們肚子里都有蟲嘛。

但是,福建和四川真的是蠻夷、是邊疆嗎?又不像。它們確實是在宋朝這個階段才徹底融入中國,但也是在這個階段,在文化上就大放異彩。

比如福建:論文學有柳永,論書法有蔡襄,論政治,有章得象、曾公亮、呂惠卿、章惇、蔡確、李綱,當然,還有蔡京、蔡卞兩兄弟。有人點算過,北宋宰相的原籍,第一名是河南,第二名就是福建。

四川就更不用說了,僅僅三蘇父子,就光芒萬丈,甚至就是宋代文化的代表。你看,恰恰是這兩個剛剛被征服,或者說被容納進來的地方,成了宋代文化最燦爛的區域。

你不覺得奇怪嗎?僅僅從四川和福建這個兩個例子,我們就能看出中華文明的一個很神奇的特質:不僅容納力非常強,能一點點地把邊疆變成腹地,最后能滾動發展成一個疆域龐大的國家,更重要的是,加入中華文明的地域,不僅有向心力,一旦加入,再難脫離,而且它自身的特性也不會被掩蓋,反而也能爆發出巨大的文化潛力。

你看,這和人類歷史上其他的帝國就不一樣。其他的帝國都是有中央有邊陲。中央的困擾是很難拉得住邊陲不分離,邊陲的困擾是很難不被中央壓制。

這是中華文明的一個獨特的現象。這個現象需要給一個合理的解釋。

旋渦理論

剛才我們提出了一個現象:為什么在中華文明的發展過程中,中央和邊陲的關系沒有那么對立?為什么邊陲一旦加入這個體系,既有了不衰竭的向心力,也不會壓制自己的文化特性?

我手里的這本書,是哲學家趙汀陽老師寫的《惠此中國》。這本書提出了一個類似的、但更宏大的問題:

熟悉中國歷史的人都知道,中華文明的性格,不是那種典型的擴張帝國。雖然也出現過漢武帝這樣的雄才大略的君主,所謂“武皇開邊意未已”,但從總體上講,中華文明還是相對溫和的,不像羅馬帝國、蒙古帝國那樣,恨不得人人都是戰士,恨不得天天都在征服。但是奇怪,這么一個非擴張型的帝國,最后偏偏變得那么大,那么統一、還那么延續。為啥?你長這么大,你還要說你不是擴張型文明,西方人一聽就不大容易相信。所以,這需要一個有力的解釋。

這本書提出來一個模型,叫“旋渦模型”。其中最核心的一句話,我念給你聽:“旋渦模式能夠解釋為什么古代中國并非擴張型的帝國卻能夠不斷擴展,其秘密就在于,中國的擴展不是來自向外擴張行為的紅利,而是來自外圍競爭勢力不斷向心卷入旋渦核心的禮物。”

這段話簡單說就是兩層意思:

第一,邊陲加入中華文明的共同體,不是純粹的武力征服的后果,而是因為他們加入了這個體系,有好處、有利益,所以,不是拉來的、搶來的,而是吸引來的。就像是旋渦一樣,周邊自愿加入核心。

第二,周邊為什么自愿加入核心呢?因為有利益。什么利益呢?是那種一旦享有就不愿放棄的、無法脫身的、可持續的利益。這就肯定不是具體的經濟利益了,而是抽象的精神利益,是能夠安頓身體和心靈的利益。比如中原最早發明的文字系統,一整套儒家、道家的思想體系,周朝人創制的天下論述,等等。

我們現代人理解這個“精神利益”,是需要一點想象力的。比如,你想象一下,你是古代某個地方的領袖。你要想穩定自己的權力,你需要軍隊,需要暴力,需要錢,這些都需要,但更重要的,你需要一套政治神學的敘事,說白了,你就得發明一套神話,證明你的傳統是悠久的,傳承是有序的,權力是老天爺認可的,等等。發明這套神話,然后再讓你統治的人都信,這可不容易。你要發明,再讓大家都信,這既艱難,而且還需要漫長的時間。

好了 現在有一份大禮物,就擺在這兒,這是現成的,隨時可以拿走,這就是當時的中原的中華文明,它剛開始可能不大,但是周邊人一看, 所有政治神學的敘事那兒全有,如果你加入中華文明,一切答案就有了:你是炎黃子孫,祖先問題解決了;炎黃子孫開枝散葉,不用都一樣,你的特性問題也有了解釋;這個中心還秉持一種“天下”理論,這是一種很善意的政治承諾,誰也不欺負誰,中心干不好,還可以換。更重要的是,這套東西大家還都相信。那么請問,如果你是一個實力派,你想不想到這樣的中心去?到中心去,你其實為了就不僅是搶人搶錢搶土地了,人、錢、土地,哪里的都一樣,但是這種政治神性,這種悠久而精巧的合法性敘事,中原發育得太成熟了。

所以,古人講要“逐鹿中原”,就是這么來的。中原就是一個大平原,有什么好搶的?就算中原能多種點糧食,但是被大家搶來搶去,它就變成四戰之地了,從經濟的角度上,搶奪中原并不劃算。大家逐鹿中原,是為了要去搶占那里的政治合法性和精神制高點。

就拿三國時期為例。劉備占了四川,他可不肯待在四川,“漢賊不兩立,王業不偏安”,口號喊得山響,他要回中原;吳國也一樣,比如孫皓先是在自己地盤里搞了一堆祥瑞,什么麒麟鳳凰又出現啦,神龜馱了一堆書上岸啦,什么皇宮頂上也出現黃旗紫蓋啦。有人就和孫皓說了,這些祥瑞都代表一個信號,就是您要進入洛陽了,你看,他也要回中原;就連本身占據了中原的曹操,也是心心念念要回到中原的核心——洛陽。當時,洛陽已經被董卓一把火燒成了焦土,但是曹操到了晚年,干的最后一件事就是到洛陽去,重新修建宮殿,重新規劃城市。

你看看,三國那樣的亂世,群雄們可不只是在戰場上打生打死,不只是爭奪那點現實的利益和地盤,大家都在盯著的,其實是旋渦中心的那點神性的、合法性的資源。也不止是三國,中國歷史上所有地方割據的政權,心里都很清楚,割據只是一個暫時的狀態,只要那個旋渦一直在,一直在持續地釋放吸引力,那要么我去占據那個旋渦的中心,要么我就要做好準備,等待那個旋渦的中心把我拉進去。

這就是中華文明的“旋渦模式”,它一點點地匯聚周邊資源,在幾千年的時間里一點點地長大。長大到哪里,這個敘事就擴展到哪里,哪里就繼續為這個敘事的中心貢獻人才、故事和各種精神資源,這個敘事就越鞏固,也越有吸引力。

現在我們為你講述的,是公元1052年的故事。再過兩年,甲午年一過,那個“甲午年、四川亂”的傳聞一旦被證偽,四川這個地方就也徹底地、一去不回頭地加入到中華文明的旋渦模式里了。

四川這塊寶地,正在積蓄它的力量,準備把它的物華天寶、人杰地靈貢獻給中華文明的大系統。這是它帶來的禮物,也是它對自身價值的驕傲證明。

這是1052年,大宋皇祐四年。就在四川眉山紗縠行的蘇家宅院里面,蘇洵已經44歲,蘇軾17歲,蘇轍14歲。這三個人在大宋的這處邊陲,奮勇讀書。多年后,蘇軾回憶說,我在四川老家的時候,七八歲就開始讀書,“自三代以來,頗能論著。”你看,17歲的蘇軾,身在四川,但他的思緒,早已神馳在中原的精神世界。

再有四年,這父子三人,就將登程趕路,從四川去中原。他們這一啟程,中華文明又會迎來一個全新的群星閃耀的時代。

別急,我們一起,灑掃庭除,陳設香果,等著他們父子三人的到來。

下一年,公元1053年,我們再見。

致敬

本期節目的最后,我想致敬詩人杜甫。你可能知道,因為安史之亂,杜甫帶著一家老小,跌跌撞撞來到巴蜀天府,在成都的浣花溪旁邊住了下來。哪怕只是三間草堂,畢竟給了杜甫飄零孤苦的人生最安定、最美好、最至關重要的時光。杜甫身無長物,能回報四川的,就只有詩,而那些詩篇,有的成了中國文學史的經典。比如《茅屋為秋風所破歌》《春夜喜雨》《聞官軍收河南河北》。

今天我想為你讀一首不那么出名,但特別悠然自得的詩,跟四川人的松弛感簡直是絕配。

《江村》

清江一曲抱村流,長夏江村事事幽。

自去自來堂上燕,相親相近水中鷗。

老妻畫紙為棋局,稚子敲針作釣鉤。

多病所須惟藥物,微軀此外更何求。

杜甫可能不知道的是,曾經庇護他的四川,在此后的300年里,自己又經歷過怎樣的戰亂流離,甚至一度成了邊疆,出現了我們節目正片里說到的被猜忌,被疏離的境況。好在,從現在開始,四川重新融入了中華文明的旋渦,中華文明行進到此處,也可以寬慰詩人杜甫了。

參考文獻:

(宋)李燾撰:《續資治通鑒長編》,中華書局,2004年。

(元)脫脫等撰:《宋史》,中華書局,1985年。

(漢)司馬遷撰,(南朝宋)裴骃集解:《史記》,中華書局,1982年。

(漢)班固著,(唐)顏師古注:《漢書》,中華書局,1962年。

(晉)陳壽撰,(南朝宋)裴松之注:《三國志》,中華書局,1982年。

(宋)邵伯溫撰,李劍雄等點校:《邵氏聞見錄》,中華書局,1983年。

(宋)朱弁撰,孔凡禮點校:《曲洧舊聞》,中華書局,2002年。

曾棗莊,劉琳主編:《全宋文》,上海辭書出版社,安徽教育出版社,2006年。

賈大泉:《宋代四川經濟述論》,四川省社會科學院出版社,1985年。

林文勛:《宋代四川商品經濟史研究》,云南大學出版社,1994年。

程民生:《宋代地域文化》,河南大學出版社,1997年。

吳松弟:《中國人口史 第三卷 遼宋金元時期》,復旦大學出版社,2000年。

趙汀陽:《惠此中國——作為一個神性概念的中國》,中信出版社,2016年。

黃博:《不與天下州府同:宋代四川的政治文化與文化政治》,上海人民出版社,2024年。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司