- +1

紀念|當“友涵與余友涵”相遇深圳

在香港藝術周到來前夕,眾多藝術展覽在毗鄰的深圳開啟。3月25日,深圳美術館(新館)開幕的展覽“友涵與余友涵:余友涵的早期經驗與晚期風格”是上海藝術家余友涵(1943年—2023年)辭世后首個大型回顧展,澎湃藝術在現場看到,展覽以100多件作品和豐富的文獻資料,呈現其跨越半個多世紀的創作生涯,其中部分作品和文獻為首次公開。

展覽通過余友涵的早期實踐與其晚期創作之間的對話,不僅僅呈現其藝術歷程,并將藝術家的個人生涯與中國當代藝術和社會發展互文。

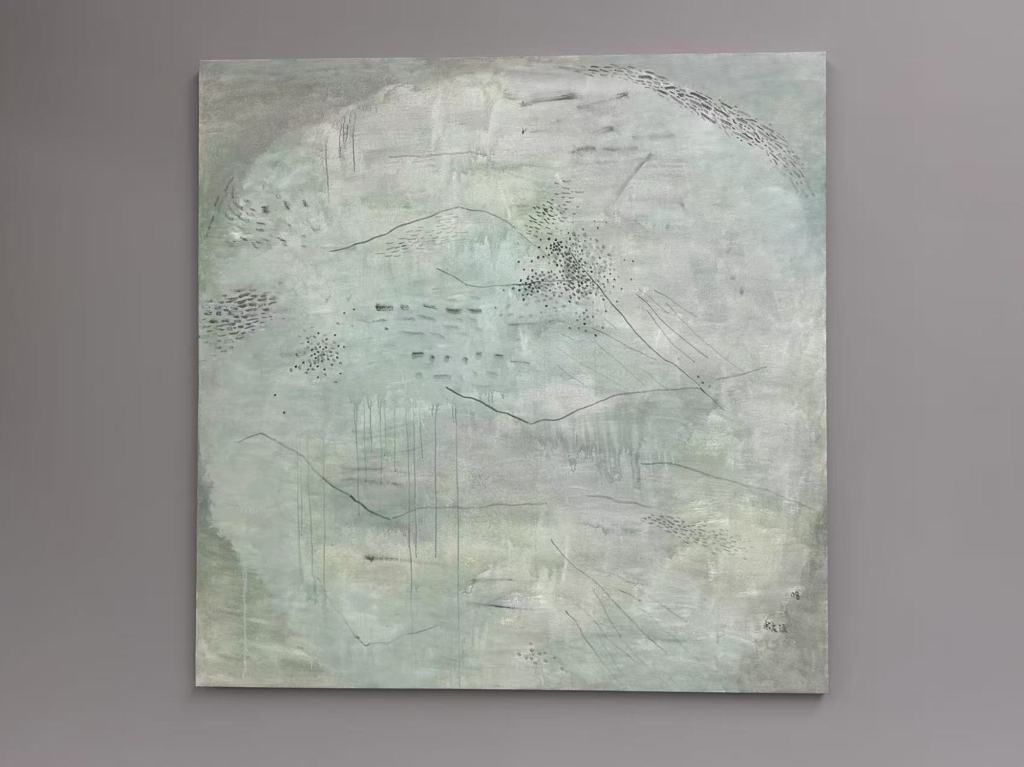

展覽現場,兩件余友涵晚年作品

余友涵(1943年-2023年),出生于上海,1973年畢業于中央工藝美術學院,1973-2003年在上海工藝美術學校任教。余友涵是中國改革開放后第一批受到國際認可的當代藝術家,是中國二十世紀八九十年代前衛藝術運動中抽象藝術和政治波普藝術的代表性藝術家。2023年12月13日,因感染新冠搶救無效辭世。“友涵與余友涵:余友涵的早期經驗與晚期風格”是藝術家余友涵離世后首個大型回顧展。

展覽現場

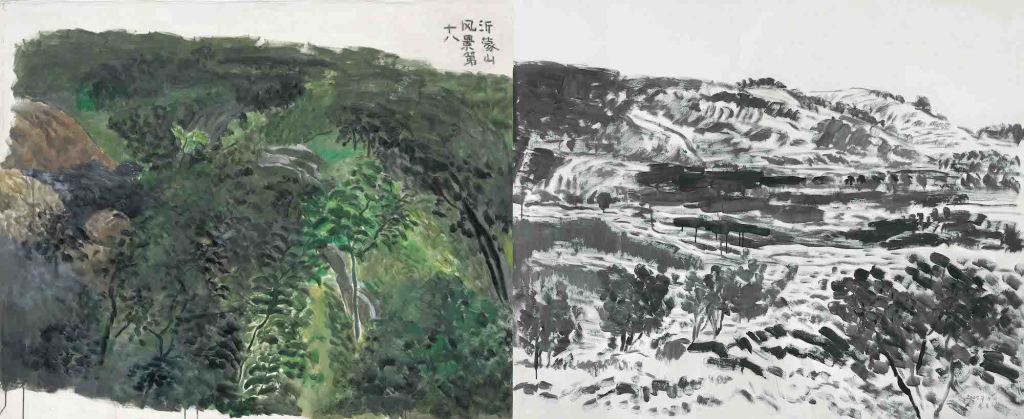

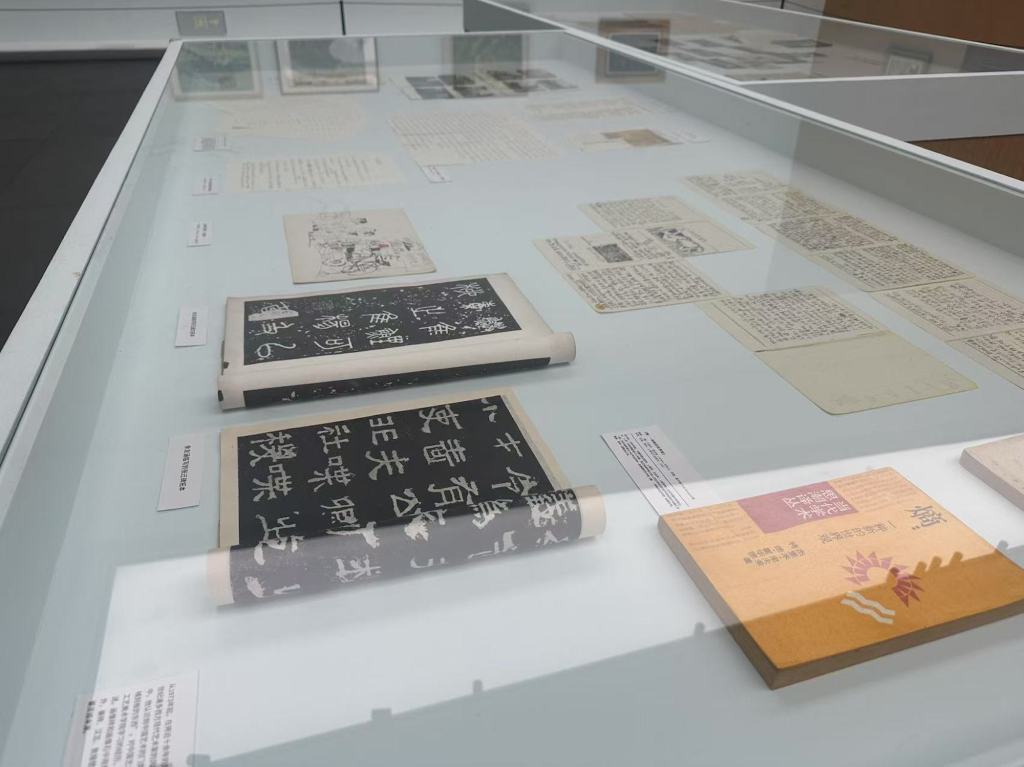

不同于展覽單一的展線,“友涵與余友涵:余友涵的早期經驗與晚期風格”有著兩個入口,一頭是呈現的是早期風景、繼而是向對塞尚的學習、沂蒙山系列;另一頭是其早年對西方現代藝術各流派的研習,以及與中國工藝美術結合的作品。兩條線索在“圓”系列相遇、融合。與此同時,展柜中的文獻和手稿,默默講述著這些作品誕生的歷程,與時代背景。

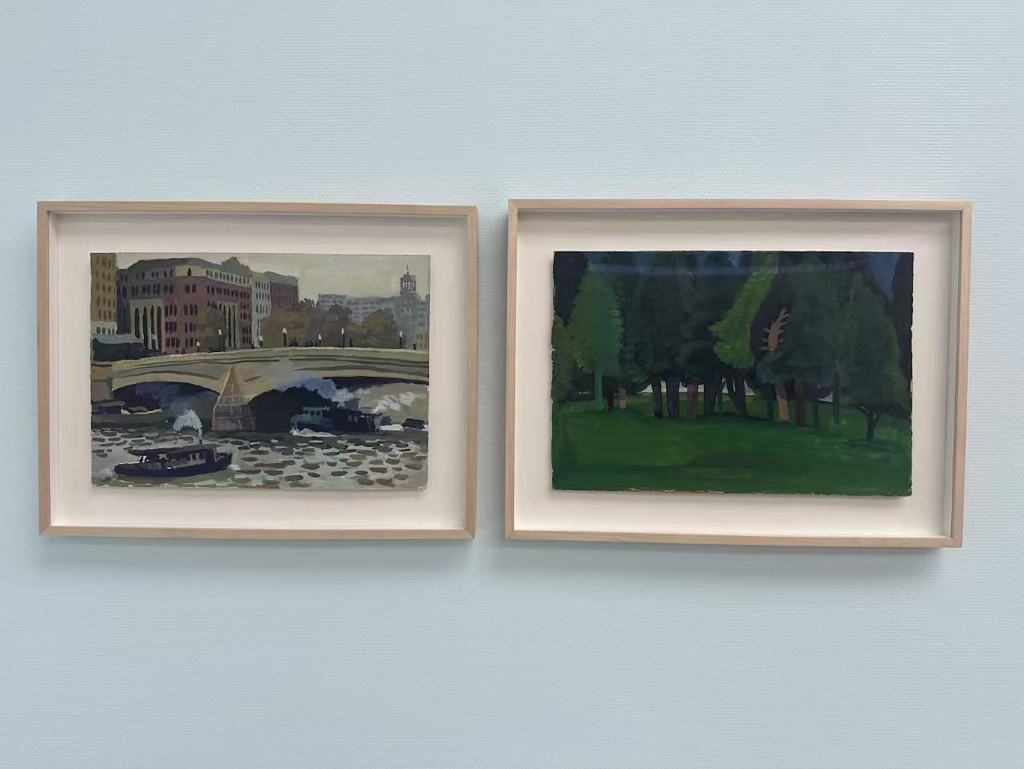

展覽早期風景一端的入口

1970年代末《法國十九世紀農村風景畫》展覽畫冊,與余友涵臨摹過的石鼓文、張遷碑字帖等并陳在同一區域的展柜中。前者是一代中國人首次面對西方繪畫原作,后者是藝術家對于中國傳統的研習和關注。對東西方藝術和文化的理解,也始終貫穿在藝術家的實踐中。

余友涵,《2019 5-3》,61x161cm,布面丙烯,2019

此次展覽的策展人劉鼎、盧迎華,深耕于中國當代藝術史的研究和書寫。在與澎湃新聞記者的交流中,盧迎華尤其提到了兩個入口,以及整個展覽鏡像的展陳,并建議觀眾無論從哪個入口進入,走到終點(亦是起點),再回頭走一遍。

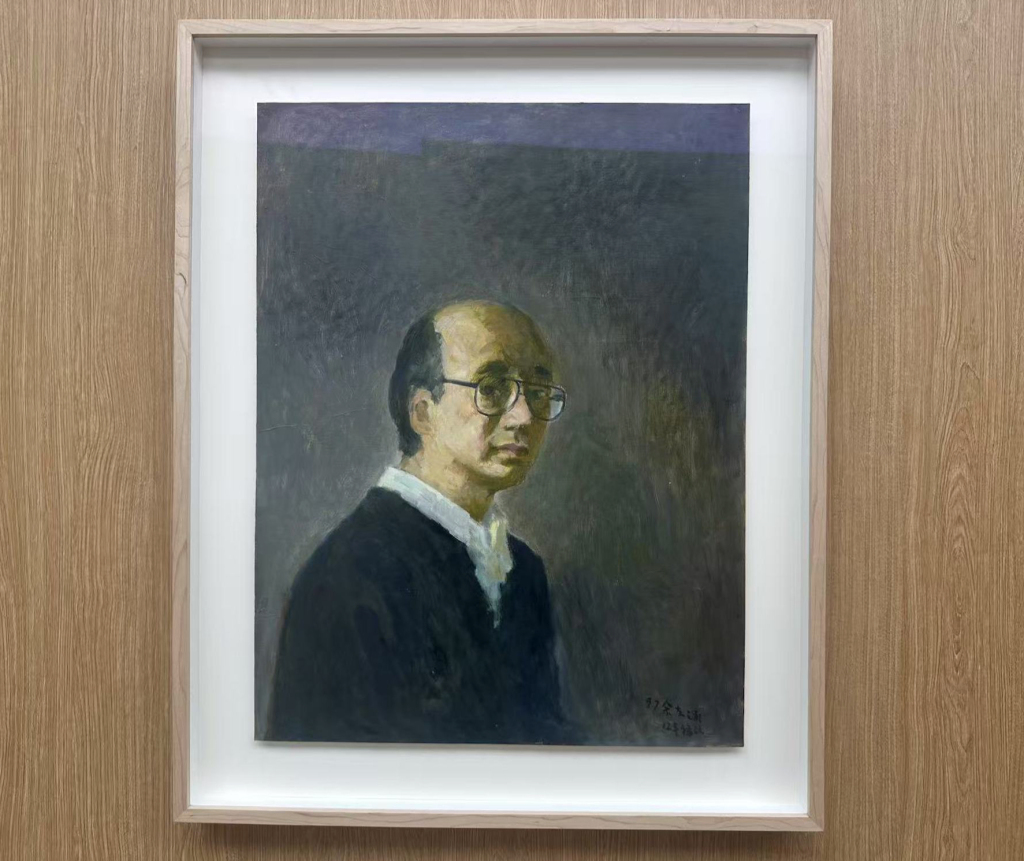

展覽中展出的眾多余友涵自畫像之一。

對于展覽名“友涵與余友涵”,策展人將其作為認識余友涵的一種方式。“在偏早期的、篇幅偏小的作品中,余友涵往往以‘友涵’落款,而在更多的、大幅的作品中,則簽上其全名。與此同時,在不同時期的探索中,余友涵總會以當時的形式和主題,創作帶有自傳特點的作品。這些自畫像成為一種記號,標記著他在各個時期的某種關切與心跡。”

展覽現場,一組余友涵不同風格的自畫像

余友涵于1943年出生于上海,此后工作生活在上海,直至2023年12月辭世,其藝術人生跨越了中國當代藝術發展中數個激蕩的歷史時期。他的創作發端于驟變中的社會生活,他通過藝術含蓄地轉譯了他對生活與文化的思考。到了晚年,他充分地反芻早期的創作經驗,在作品中展現出多變、靈動、自如、平和的面貌。

余友涵,《有花的沂蒙山》,199x108cm,布面丙烯,2005

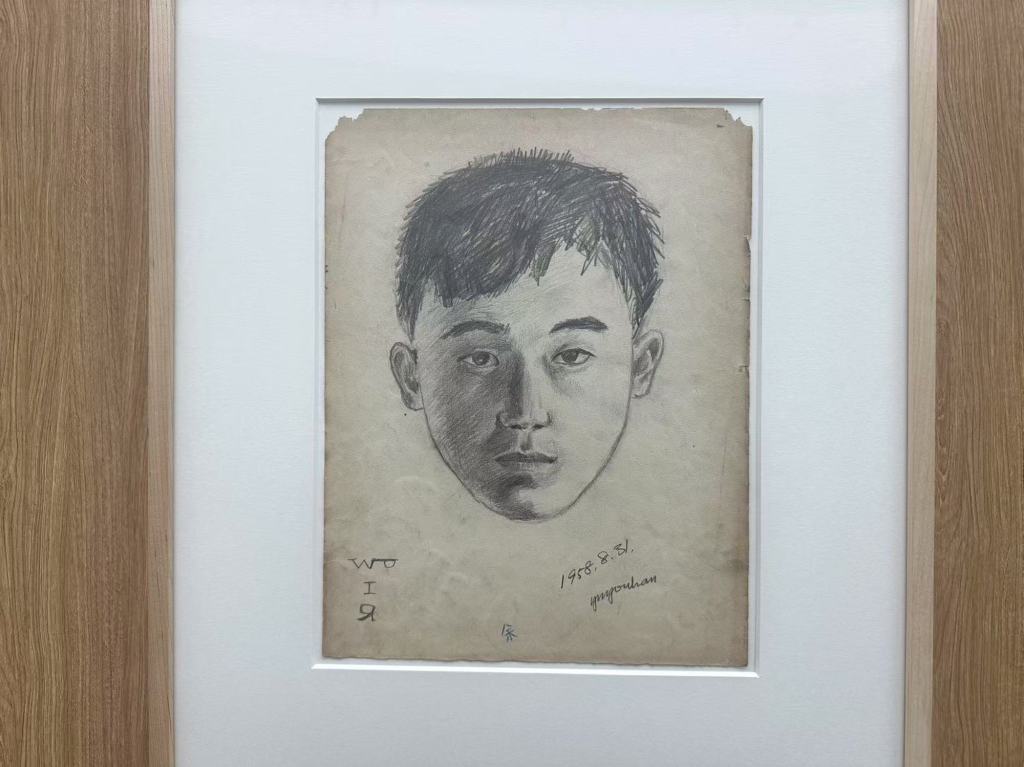

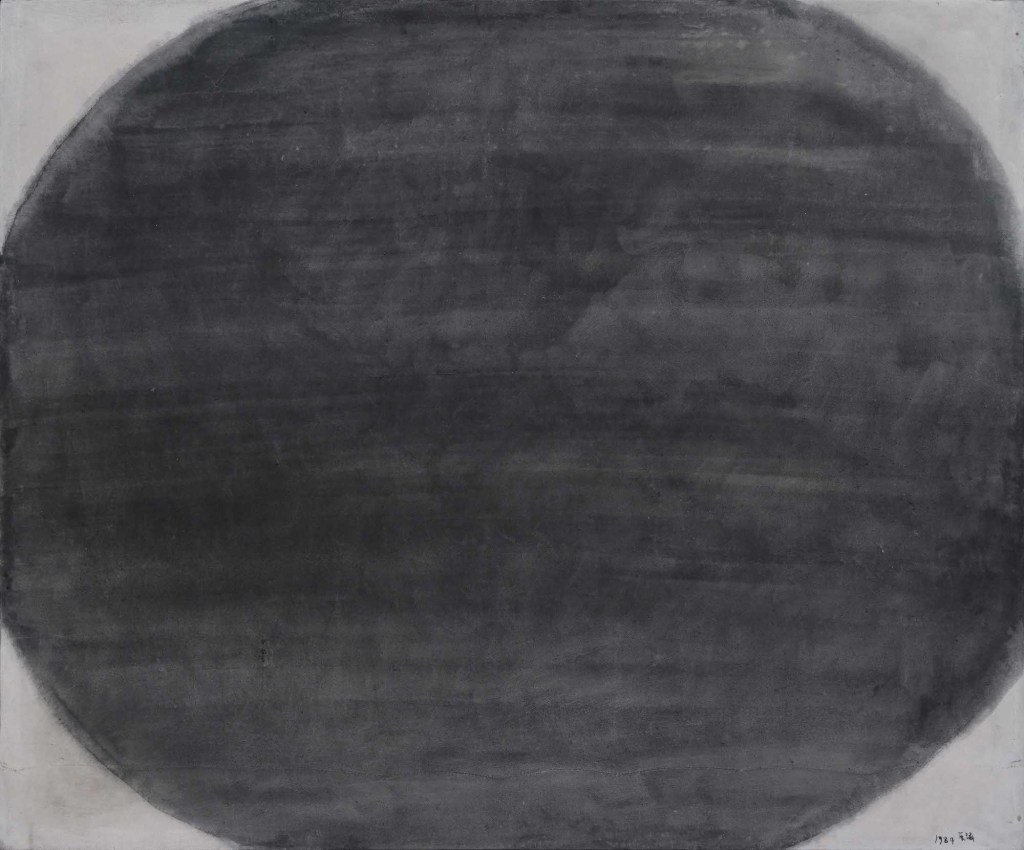

在展覽中,除了部分作品有作品名外,很多作品僅為創作時間,這也最為直觀地呈現出余友涵在不同時間段的探索——余友涵15歲時的自畫像、1970年代的后印象派風格的風景寫生,和1980年代通過揣摩現代派形式的作品,第一個抽象的“圓”、第一張將書法用筆融入“圓”的作品陸續誕生,直至余友涵晚年融合了抽象與具象的幾件大作品……展現出一位藝術家不斷成長和自我擴容的過程。

對話|余友涵之子談父親的藝術創作

澎湃新聞獨家對話余友涵獨子余宇,他以自己的視角談父親的創作,他眼中的父親,以及對于余友涵藝術遺產的未來規劃。

余友涵肖像 攝影余宇

澎湃新聞:此次展覽是余友涵先生離世后首個大型回顧展,展覽有什么特別之處?2016年在上海當代藝術博物館(PSA)的余友涵個展,是當時規模最大、內容最全面的回顧展,相比當時,近十年后再次辦大型回顧展,增加了哪些內容?

余宇:此次展覽的策劃始于我父親去世后不久。在他生前,我們曾與多家美術館商討展覽計劃,因他的突然離世,這些計劃均被擱置。對于任何一位藝術家而言,過世后其藝術生涯往往需要系統性地梳理,所謂“蓋棺定論”,所以肯定要舉辦一場全面的回顧展,以完整梳理和呈現其藝術生涯。

余友涵,15歲的自畫像

巧的是,這次展覽的策展人劉鼎與盧迎華兩位老師,在我父親去世前幾年便已與其有所接觸,并陸續展開學術研究。他們不僅具備卓越的學術能力,同時兼具國際視野,曾擔任去年的橫濱三年展總策展人。

我理解里,學術研究對于回顧展至關重要。本次展覽最終呈現的正是長期研究的成果,涵蓋了他自踏入藝術領域以來的各個階段,重點是“各階段之間的關系”和“各個風格題材之間的關系”,強調整個過程。

余友涵,《1983-11》,108cm×78cm,紙本丙烯,1983

上海當代藝術博物館(PSA)展出的作品僅涵蓋至2016年年中。事實上,在2016年至2019年下半年,我父親仍創作了大量作品,這也是他“集大成”時期。這部分作品在此前PSA展覽中是沒有的。當然,2016年PSA的展覽已具有極高的學術研究價值,但當時我父親仍處于持續創作階段,諸多未定因素尚未成形。

余友涵,《對峙》,布面丙烯,60x60cm,2018

澎湃新聞:正如展覽名“友涵與余友涵:余友涵的早期經驗與晚期風格”所述,“友涵”與“余友涵”的簽名,對應的是其早期經驗與晚期風格。在您看來,您父親早期經驗與晚期風格的關系是怎樣的?

余宇:關于“早期經驗”,是指創作是如何產生的。他的抽象、波普等風格并非憑空出現。當他開始創作抽象系列時已年逾四十。自十余歲起學習繪畫,至四十歲之間的三十年里,他的藝術探索經歷了怎樣的演變?而“晚期風格”則主要聚焦其七十歲以后的創作狀態及其最終的創作樣貌和高度。

余友涵,《2019 3-6》,107x160cm,布面丙烯。2019

策展人將“早期經驗”與“晚期風格”歸納為“動態遞進與自我重構的關系”,我完全同意。我比較通俗的理解是,一些早期探索肯定為后期奠定了基礎。

從整體脈絡來看,我認為父親的藝術創作可大致劃分為前期與后期,并主要涉及三大題材:風景、人物、抽象。早期風景系列深受以塞尚為代表的西方現代主義影響,這一時期的探索側重色彩與構圖的經驗積累。早期抽象系列,融合了西方現代主義經驗與中國傳統工藝美術元素(包括筆法與審美)。此外,早期人物系列(主要是波普領袖),是將中國政治宣傳畫、當時西方波普藝術,以及中國民俗、民間藝術的多重結合。

余友涵,《1991 19》,77x77cm,布面丙烯,1991

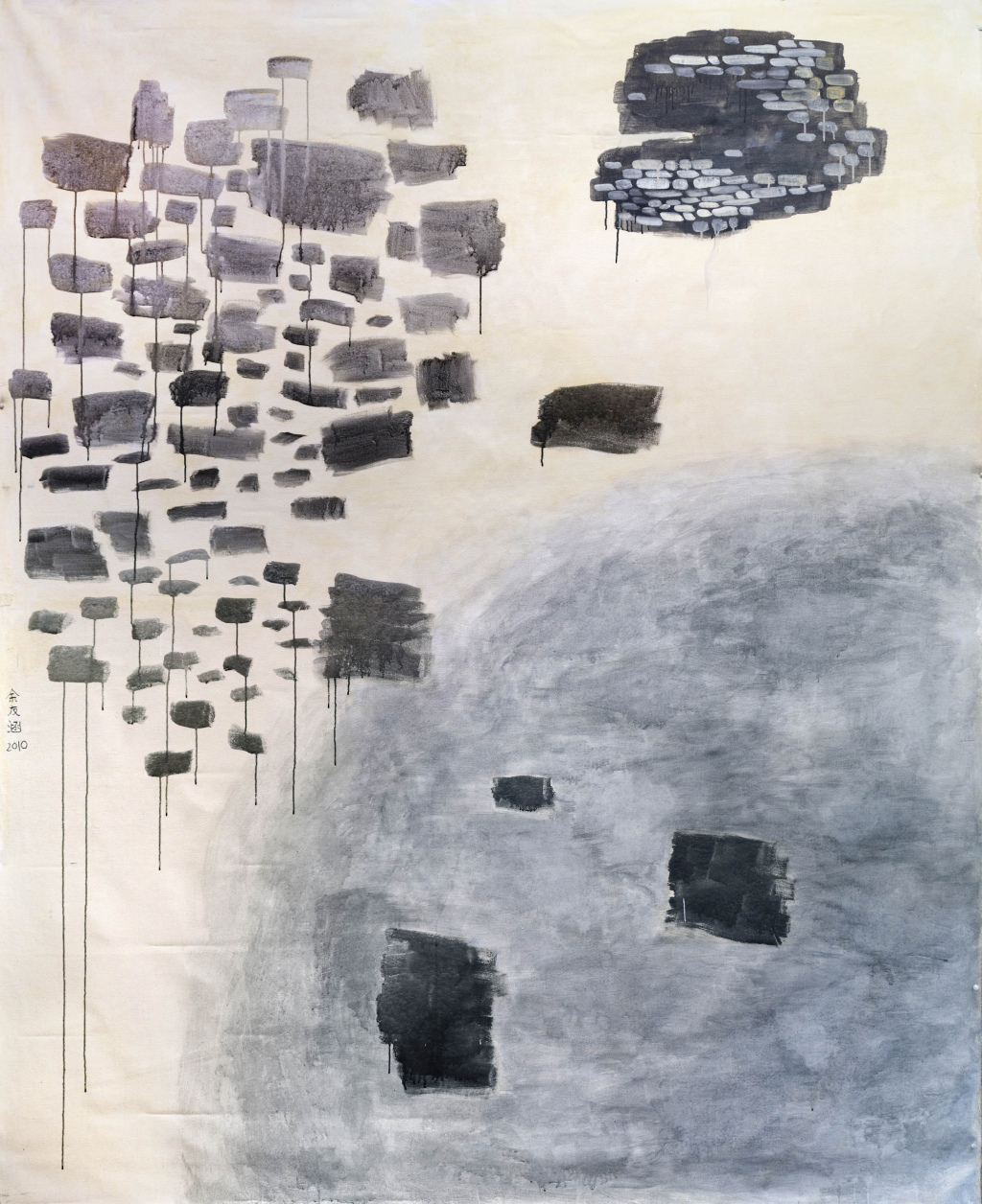

我覺得,他前、后期的分水嶺是在1993、1994年參加威尼斯雙年展、圣保羅雙年展之后。他赴美9個月集中考察西方藝術。歸國后,其人物系列創作逐漸轉向現在看來的“后期風格”,最終在“沂蒙山”系列中完全成熟,當時他已年過六十。2003年后,他重新開始抽象創作,至2010年則抽象與具象相結合,這是對他早期探索的發展。

在他藝術生涯的前期,各個系列的創作相對獨立,而后期則呈現出不同系列的交叉探索,甚至多個題材同時進行。因此,各系列之間的聯系愈發緊密。至晚期,他在抽象與具象、點線面與天地人等不同視覺元素之間,建立起共生關系,不存在界限了。

余友涵,《沂蒙山18》,148x122cmx2,布面丙烯,2005

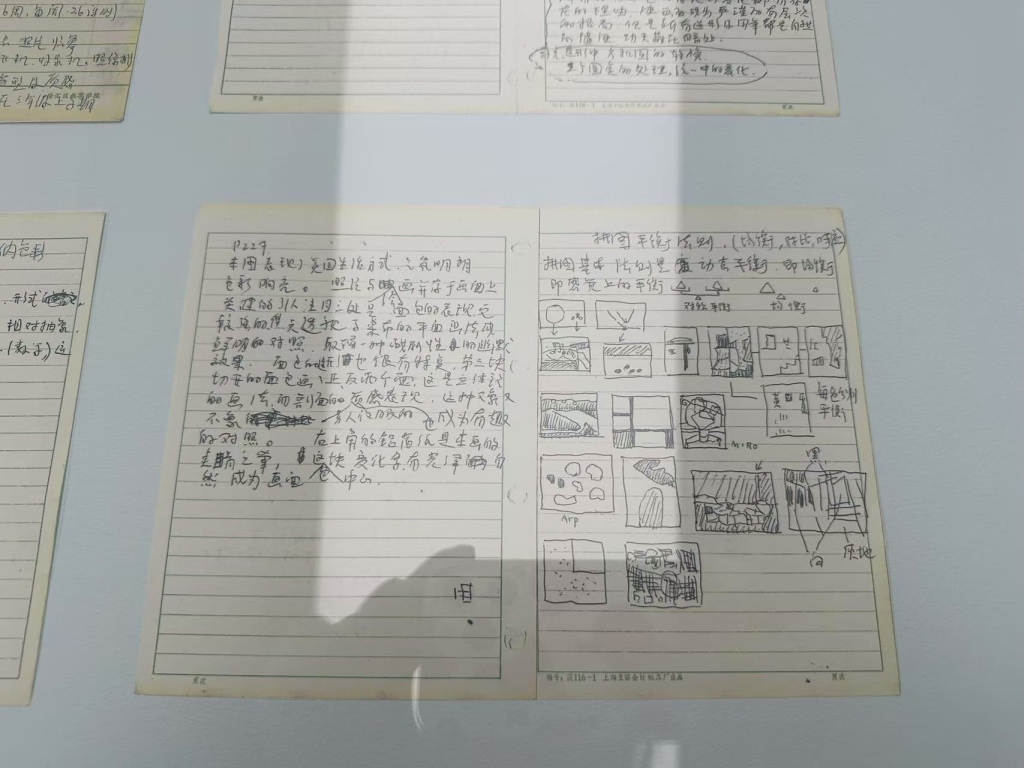

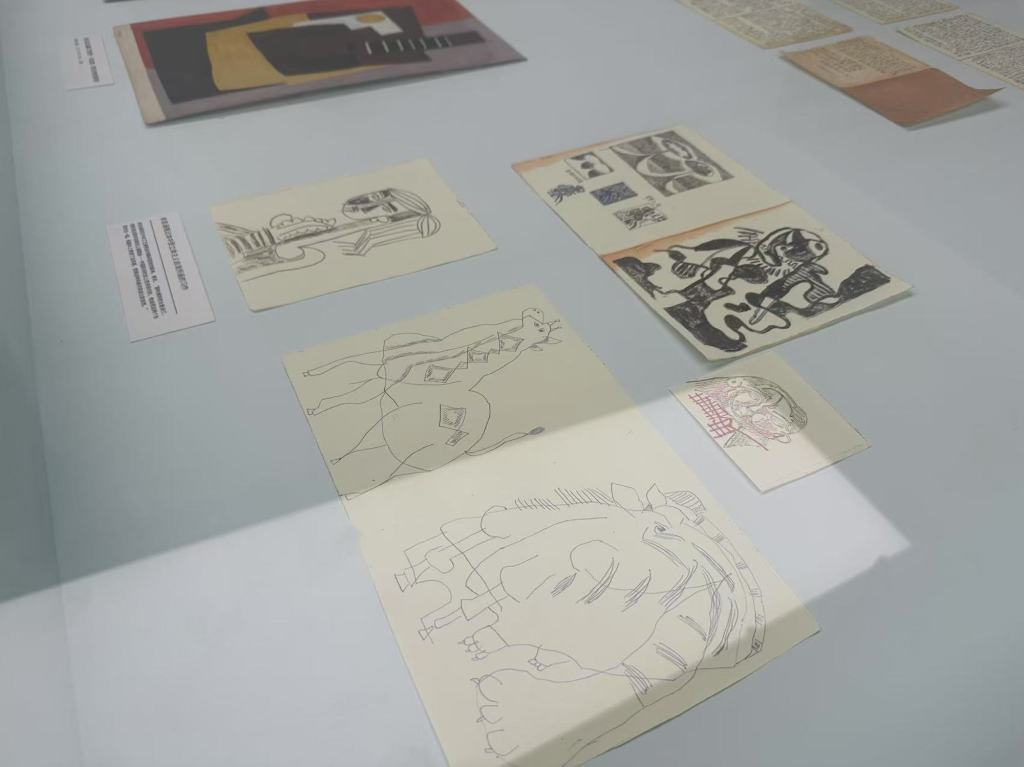

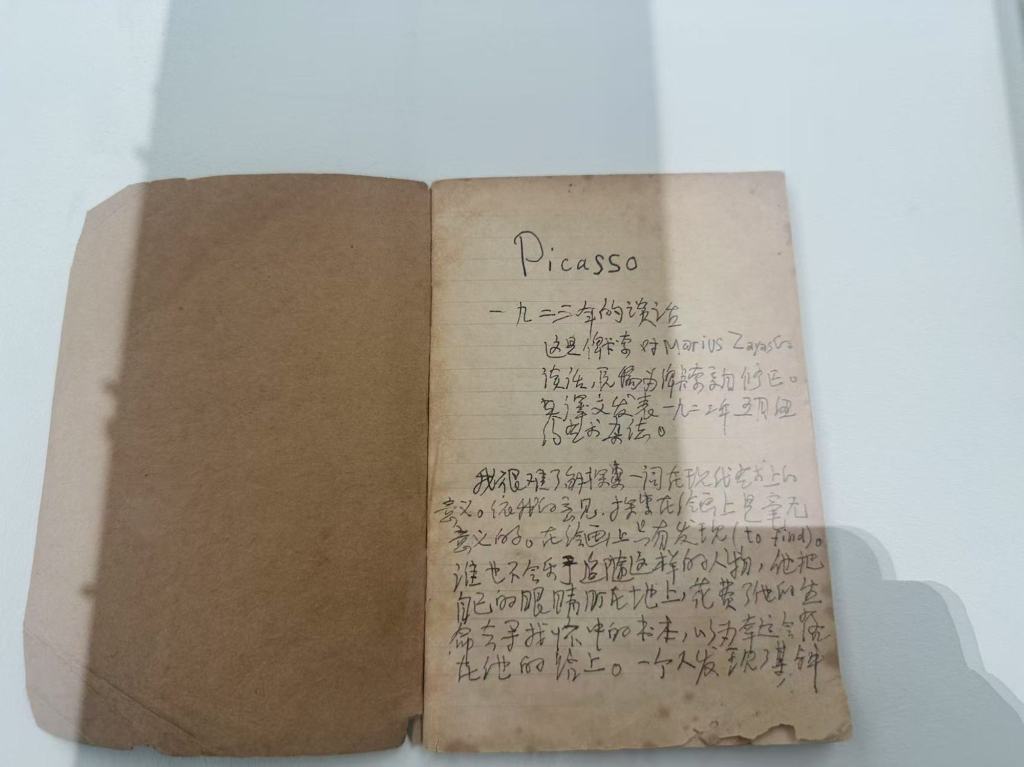

展覽中包含了大量未曾展出的作品,包括許多首次面世的早期文獻。兩位策展人對父親的早期筆記與草圖進行了深入研究,而更為關鍵的是,如何將這些文字、草圖與其創作實踐相結合,使觀眾能夠清晰理解其藝術發展的過程。

余友涵筆記本中對于構圖的研究

澎湃新聞:未公開的作品和文獻主要有哪些?是否彌補了過去未知的研究領域?

余宇:在早期文獻方面,父親留下了一些筆記本與草圖本,因年代久遠,已不宜頻繁翻閱。策展團隊對其內容進行了掃描,并以復制品的形式展出部分關鍵頁面,包括日記與藝術札記,揭示了他對某些問題的思考。此外,早期資料顯示,早在20世紀80年代初,他便已展開對抽象藝術的探索。然而,直至1984年底,他才確立“圓”系列的具體形式。在這四五年間,他廣泛學習西方藝術大師,并結合中國本土工藝美術經驗,進行了大量探索與習作,這些內容均屬首次公開。

余友涵,《1984-12》,108x98cm,布面丙烯,1984(“圓”系列的第一張作品)

回溯來看,盡管他未必完全沿著筆記中的探索往下再走,但這些嘗試很有價值,且達到了一定的水平。因此,我覺得這部分作品很有意思,也是藝術史“個案研究”重要的組成部分。20世紀80年代的中國,很多美術工作者均在嘗試將國際藝術語言與本土傳統相結合,但相較于“50后”“60后”他學生輩的同期創作,他的可能表現得更為成熟,因此這一時期的作品尤為值得關注。

余友涵眾多創作草圖。

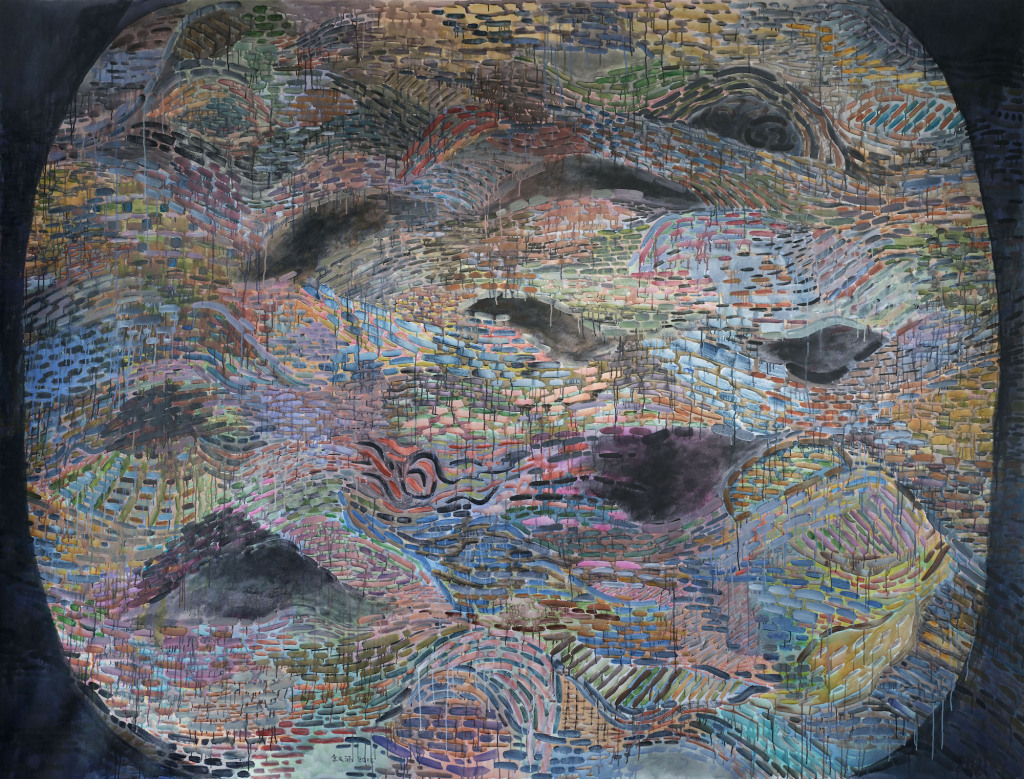

其晚期創作中,有兩件特別大的、帶有具象意味的抽象作品,尺寸均約為3米多乘2米。由于他一直在家里或者工作室創作,房間都很小,這是他所能創作的最大尺寸。其中一幅作品是海報作品,面對原作,視覺沖擊力特別強烈。

余友涵,《2018 10-4》,230x302cm,布面丙烯,2018

澎湃新聞:去年上海多家國有美術館共同主辦了“從上海出發——百年中國油畫掠影”,其中余友涵是年紀最年輕的參展藝術家,也是唯一當代藝術領域的藝術家。余友涵與過去上海油畫有著怎樣的承接關系?

余宇:從某種意義上說,上海油畫的發展也是中國現代美術的發展。我父親出生于上海長樂路,家庭并無藝術背景。幸運的是,他的鄰居范紀曼先生——一位旅歐藝術家,不僅從事繪畫創作,還曾經營書店,家中有大量西方現代主義藝術書籍。據范先生的兒子回憶,在中華人民共和國成立前后,其家中有20世紀40年代出版的西方最新畫冊,其中涵蓋畢加索等當時當紅的藝術家。這些畫冊我父親不能說每本都看過,但肯定看過一些,對于大學時期及日后,以自學的方式學習藝術的他,范老先生以及他家里的藏書所給他帶來的藝術啟蒙,至關重要。

2024年中,“從上海出發——百年中國油畫掠影”(上海劉海粟美術館)展覽中,余友涵作品板塊。其中多件作品此次在深圳展出。

范先生之后,父親進入北京中央工藝美院念書,當時校長張仃先生曾提出“畢加索+城隍廟”的概念(但尚不清楚此概念是否張先生原創),強調國際經驗與本土傳統的結合。這一理念對父親的創作產生了深遠影響,基本上他后來的創作也是從這一路線發展開來的。追溯淵源,張仃先生在解放前曾于上海求學,師從張光宇先生。此后,張光宇與張仃均前往北京,而我父親作為張仃的學生,與早期上海現代主義藝術及其藝術家有著一定的傳承關系。

余友涵,《對峙》,布面丙烯,60x60cm,2018

再是在中央工藝的最后一年(1973年),學校陸續復課,畢業前有一次寫生采風。當時的帶隊教師是吳冠中和祝大年,兩位先生分別留學法國與日本,并將其海外學習經驗帶回中國。然而,在當時的美術體系下,他們的藝術探索被邊緣化。但他們的創作理念及風格仍對后來的藝術家產生了深遠影響,尤其是他們的學生輩。

其中,祝大年先生對我父親的影響尤為深刻。學生時代的我父親性格內向,而祝大年先生不僅主動肯定他的創作,還給予了極大的鼓勵和幫助。這是我父親求學過程中唯一一次得到老師的鼓勵,這他一直記得。

展覽現場,余友涵早期風景畫作品

最后是改革開放后,在我父親早期風景創作階段,當時上海的現代主義藝術家仍多健在。其中,周碧初先生與我家有親戚關系。上世紀七十年代末,我父親拿著一些習作給周先生看,收獲了許多中肯的建議,受益良多。同時,顏文梁先生等藝術家也都住得不遠,我父親通過友人引薦拜訪,得到了這些前輩的一些指點。

余友涵,《1980-1,39》

盡管他很快進入了創作的下一個階段,但我始終認為,他早期風景畫的學習經歷極為重要,為其整個藝術生涯奠定了堅實基礎。因此,我深信我父親與中國現代美術,尤其是上海油畫,存在著緊密而直接的聯系。

余友涵文獻手稿

澎湃新聞:從出世的抽象“圓”系列,到“政治波普”,乃至關注傳統與普通人的“啊!我們”,以及回歸鄉野的“沂蒙山”風景,最終回到抽象的世界。作為兒子,您如何理解他在不同時期的藝術探索?

余宇:我父親不同藝術系列的演變,與改革開放后的各個歷史階段息息相關。其中,抽象的“圓”系列便是其對東方審美的探索與中國現代美術構建的嘗試。他試圖把西方抽象構成和東方審美結合。而且當時國家剛從“文革”中恢復,這場運動對他們這代人肯定有一些影響,他或許正是希望在創作中尋求一種寧靜、祥和的氛圍,因此,80年代的大部分時間,他是在創作抽象以及“圓”系列。

余友涵,《1986 06》,160x130cm,布面丙烯,1986

關于政治波普、《啊,我們》,以及沂蒙山風景系列,他曾有一句總結:“我呢,先畫領袖,再畫人民,最后畫人民生活的土地。”領袖在他們這代人的生活中有非常重要的位置;《啊,我們》系列關注的是身邊的普通人,這是他最為關切的主題。而沂蒙山系列的創作,并非出于對自然風光的審美考量。他創作這個系列是因為他有機會去到沂蒙山接觸當地淳樸的人民,并被他們遠離城市喧囂、未受“商品社會”侵擾的生活方式所觸動。因此,他所描繪的并非單純的風景,而是“人民生活的土地”。

余友涵,《沂蒙山 05》,240x150cm,布面丙烯,2002

后來,他重新回歸抽象。評論家薄小波曾評價,他在創作當中,文化意識和繪畫意識兩者始終是交織在一起。在對社會的回應上,他多以具象繪畫的方式表達,而在繪畫語言的探索中,則更傾向于抽象表現。當兩者交織,有的時候以文化意識為主,有的時候又以繪畫意識為主,這是他的兩條線,但兩條線又相互交錯。

余友涵,《東方之痛》,226x266cm,布面丙烯,2015(繼余宇介紹,2015年6月1日,東方之星輪在湖北省荊州翻沉,余友涵在新聞中得知這一悲劇,在原本將要完成的“圓”系列中加上了人物)

澎湃新聞:他在創作中是否具有某種不變的內核?

余宇:我正好可以借用這次策展人的一些總結。他們總結了三條,一條叫“動態的現代性探索”。即我父親的創作始終是在“西方記憶-中國哲學”和“形式實踐-文化意涵”這兩者之間的辯證對話,打破了線性藝術史敘述框架。這當然是比較學術的描述,以我的理解就是“文化的自力更生”:無論國際上有什么好的經驗,我們還是要用自己的方式去創作。

展覽現場, 展出的文獻中,余友涵講臨摹碑帖的用筆用于繪畫之中。

展覽現場,余友涵早期圓系列作品。

策展人總結的第二條叫“抵抗的詩學”——不僅是形式的創新,更是對生命異化與時代巨變的抵抗,展現藝術家在歷史褶皺中保持的獨立心智。我的理解就是“獨立思考”。藝術家跟知識分子一樣,要有獨立思考能力。因為時代總是快速變化,不能人云亦云,也不能被潮流帶著走。我父親始終堅持個人的創作理念。例如,在上世紀70年代,當大多數人仍在學習蘇派繪畫時,他已開始探索印象派;而當行為藝術盛行之際,他又做一些看似不夠前衛的抽象畫。因此,他始終保持與市場潮流的適度距離,以自己的方式創作,而非因市場或觀眾的期待而調整創作方向。

展覽現場,余友涵后期圓系列作品。

再是,“文化政治的實踐”。策展人認為,余友涵的藝術為中國當代藝術提供了一條另類的現代性路徑,他通過自我擴展與對歷史的開放姿態,重構了民族精神與全球視野的交織關系。我對此的理解是對于歷史與未來的一種辯證思維。面對復雜的歷史經驗,我們需要具備甄別的能力。我父親那代人對于唯物主義辯證法可能自學得比較深入,所以他覺得任何事情都有正反兩面。包括(我們之前提到的)東西方的關系,我們都要在世界的范圍內,或者說在古代和現代乃至將來的時間范圍內尋找有價值的東西。這些大概是我認為他的創作當中,一些不變的內核。

展覽現場

澎湃新聞:余友涵的社會角色是藝術家、是教師,如何看待他的社會角色?在兒子眼中,他是怎樣的父親?

余宇:我覺得藝術家和教師兩種身份是相輔相成的,他一直覺得可以通過教學研究藝術,而且可以跟他的學生們互相溝通、互相學習。所以他與學生是亦師亦友的關系。我覺得創作和教學是他這輩子一直在做的兩件事。

他曾經對年輕藝術教師提出“心、腦、手、眼”的建議,他自己也是這樣貫徹的。“心”是有一顆責任心,我覺得我父親是有責任感的。他覺得要為中國藝術事業做出一些事情來。“腦”他覺得要有理性的、善于思考的頭腦,也就是之前提到的“獨立人格”。藝術創作不是純感性的,雖然需要感覺,但他認為更多是理性的內容,尤其去了解世界,肯定需要理性。“眼”主要指審美觀,審美觀對藝術家是最重要的,首先要有分辨美丑的能力。審美觀如何不斷提高?當然,一方面需要天賦,另一方面就是向世界上最優秀的藝術作品學習,這也是他和學生講的。他甚至強調可以先眼高手低——先有高的審美觀,未來可以事半功倍。再是“手”,他強調動手實踐能力。所有東西不能只停留在口頭上,要去實現它,要有行動力。

余友涵筆記本中對于畢加索的研究。

在我的印象中,他并非一位喜歡說教的父親,而更像是陪伴者,我們會一塊干很多事情。比如,他強調身體鍛煉的重要性,會和我一起騎自行車、游泳、打網球,他以行動直接影響我。另外他覺得好的東西,他都會教給我,我小時候他最大的愛好是攝影和音樂。他喜歡西方古典音樂,會自己做音箱,屬于上海第一批音樂發燒友(雖然發燒得不是很厲害)。可能一個月才掙幾百塊錢的時候,他已經買了幾千塊錢的音箱了。我初中時,他給我報名參加西方古典音樂學習班。雖然當時也聽不太懂,卻是我的音樂啟蒙。還有攝影,他給我拍照,自己印照片、放照片。小時候我并沒有特別感觸,反而我40歲后,愈發意識到這些愛好的珍貴。

余友涵,《平均律》,260x207cm,布面丙烯,2010

在我的印象中,父親情緒穩定,至少對我非常和藹可親,不會說教。我推測,他在教學中也是相似的態度,對待學生同樣如此。

展覽現場,左為余友涵早年學習保羅·克利的作品,右為余友涵后期作品,畫面中畫了中國樂器。余友涵還會拉二胡。

澎湃新聞:余友涵先生的藝術遺產該如何被料理、繼承和解讀?在整理他的作品和文獻資料時,是否有某些您之前未曾注意的作品或筆記,讓您對他的創作或思想產生新的理解?

余宇:這次兩位策展人將作品、筆記、草圖,放到當時時代背景中去理解,與時間線相關的重要歷史事件、出版物也會在這次展覽中有所呈現。現在年輕觀眾比較多,也是幫助觀眾理解當時的時代背景。

展覽現場,“對塞尚的研究”板塊

余友涵,《沂蒙山01》,260×112cm,布面丙烯,2002

策展人對作品與文獻的研究極為細致,我自認并無如此耐心。例如,展覽中特設了“對塞尚的研究”板塊,其中許多作品源自父親的舊畫箱,不僅從未出版,也從未展出。我個人認為,這部分內容極具價值,尤其是兩幅作品已超越學習階段,進入了更為抽象的創作探索。

余友涵手寫自述

再者,對于原作的觀看經驗非常重要。我們也是希望盡量多做展覽,因為原作的氣息和印刷品,或者屏幕看到差別還是非常大的。

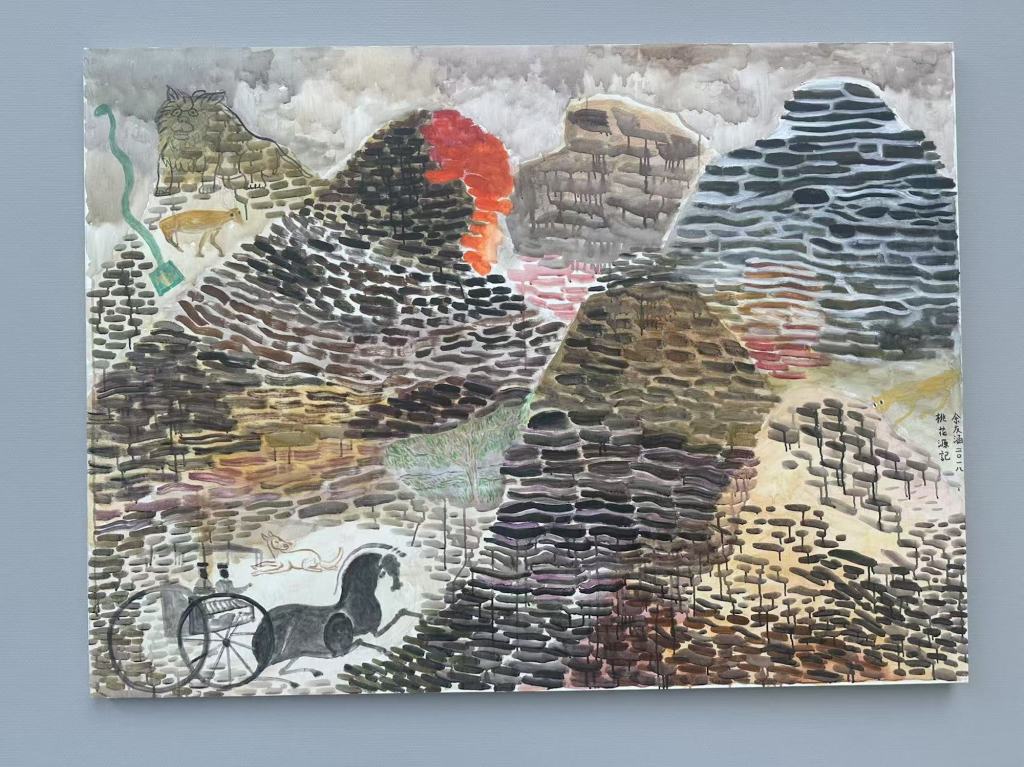

展覽現場,余友涵后期作品《桃花源》

關于“藝術遺產”的傳承,首要任務是學術研究,我們正盡可能邀請國內外高水平的學者,對相關資料進行深入解讀和研究。今年十月,清華大學藝術博物館還將舉辦一場重要的回顧展,可能更多從我父親的創作與中國傳統工藝美術之間的關系解讀。不同學者與機構的研究視角可能各有側重,但總體而言,我們遵循“總—分—總”的研究方法,即在宏觀框架下,從不同角度解析其作品。

展覽展出的文獻

對于我而言,所謂“繼承”,就是為父親的作品尋找合適的歸宿。而最理想的歸宿,當然是美術館。因此,我們目前正與國內外重要美術館(主要是國內)合作展覽,希望部分作品最終能夠進入美術館收藏,使更多觀眾得以欣賞原作。同時,我們也在組織出版,今年至少有兩本新書會面世,可以讓大家更加全面地了解我父親的創作。

余友涵在工作室 圖片版權:上海當代藝術博物館

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司