- +1

公元1051年:宋朝為什么會人口大爆炸?

楔子

你好,這里是《文明之旅》。歡迎你穿越到公元1051年,這是大宋皇祐三年,大遼重熙二十年。

這一年,沒有發(fā)生什么“大事”。但是,提到大宋朝的輝煌,大家又經常會提到這年發(fā)生的一件“小事”。

什么事兒?就是大臣們輪流找一個人麻煩。誰啊?他叫張堯佐,是宋仁宗寵愛的張貴妃的伯父,算是個拐了彎的國丈吧。那張堯佐有什么問題呢?沒啥問題,如果你看《宋史》上對他的評價,甚至可以說還是一個挺不錯的人,又小心、又能干、還是個進士出身的士大夫。

如果要說有問題,那就是張堯佐升官太快了,有多快?就是剛剛提上三司戶部的判官(你就理解大概相當于個司長)一年之內,坐火箭一樣接連升官,最高居然升到了三司使(也就是當時的財政部長)。那滿朝大臣就看不慣了,你是張貴妃的伯父,那你就是外戚。你在朝堂上混,憑的就不是真本事,而是裙帶關系。所以只要宋仁宗提拔張堯佐,馬上就有人強烈反對。最后仁宗也煩了,說行吧,那就別當三司使了,給點虛銜吧,什么節(jié)度使、宣徽使,一下子給了好幾個頭銜。

這時候包拯出來說,這也不行,給太多了啊。你看你下詔書那天,天都是陰的,老天爺都不干。趕緊的,收回成命吧。甚至有大臣說,這事不算完,要召集大臣,公開地、集體地討論這事兒。這是要公開給宋仁宗難看啊。仁宗就有點不高興了:這是咱們說好的事兒啊,不給實職給虛銜。你們現在又反復無常,這是要搞哪樣?幸好張堯佐自己識相,自己推讓了兩個頭銜,這事才算完。

到了這一年,1051年,仁宗估計是看著時過境遷了,這下差不多了吧?又試著給了張堯佐一個宣徽使的虛銜。結果這次鬧得更大,包拯、唐介一堆人站出來死磕。不僅劍指張堯佐,甚至還牽連到了宰相文彥博。最后,不僅張堯佐沒有拿到宣徽使的虛銜,還拖累了文彥博,把宰相的職務給弄丟了。

整個這個過程里面,有一個名場面。這是野史里面留下的一個記載:

話說,有一天仁宗皇帝去上朝,張貴妃送到宮門口,邊送邊囑咐,說你可別忘了我伯父張堯佐當宣徽使的事兒哈,仁宗說,得得,忘不了。結果上朝的時候,包拯玩命地反對,說到激動處,還把唾沫噴到了仁宗的臉上。等回了宮,仁宗就埋怨張貴妃,說你啊你,就知道要宣徽使、宣徽使,你不知道御史中丞是包拯嗎?這事辦得成嗎?

你看,整個這個過程里面藏著很多段佳話:皇帝用個自己的人,大臣真就能站出來玩命反對,皇帝也真就沒有辦法;大臣反對的方式非常不禮貌,皇帝也真就能容忍。中國帝制兩千年,像宋仁宗這么當皇帝的很罕見啊。所以你去看表揚宋代政治清明的書,每每都要提到這件小事。“皇帝與士大夫共治天下”的這種政治格局,體現在這一年的這件小事上,也算是一個巔峰的標志了吧。

其實,這一年,還有一件小事,算是大宋朝另一個巔峰的標志性事件。那就是朝廷下令減少了兩個地方的人頭稅。先是9月5號,仁宗下詔減少了湖南郴州和永州兩個地方的人頭稅,然后是12月9號,又一道詔書,給福建泉州和漳州,減少了人頭稅。

不要小看這件事。減免人頭稅,可是宋朝人口大爆炸的直接原因之一。

你可能會有點懵,人頭稅這種稅收政策的調整,怎么會導致人口大爆炸呢?恩,它們之間不僅有聯系,而且是一種非常令人悲傷的、甚至是慘絕人寰的聯系。

好,這一期《文明》節(jié)目,我們就來聊一聊人頭稅和大宋朝的人口大爆炸。

要命的人頭稅

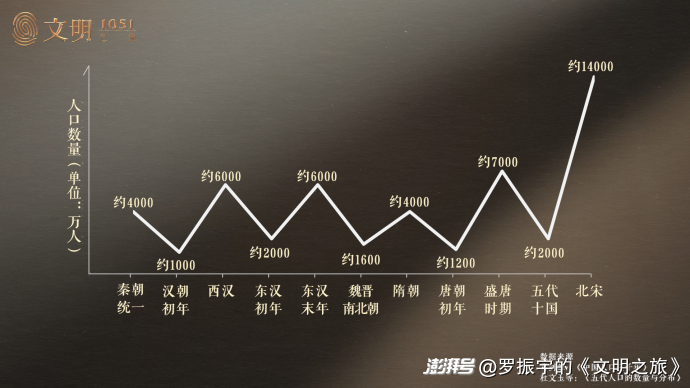

中國古代人口發(fā)展的大致的趨勢是什么?我簡單列一組數字,你來感受一下:

秦朝統一的時候,中國總人口接近4000萬,然后天下大亂,人口跌到漢朝初年的1000多萬。到了西漢末年的時候,又往上慢慢爬升到了將近6000萬。然后又是王莽時期的大亂,東漢初年剩下2000萬左右。到了東漢末年,又爬到快6000萬,然后三國魏晉南北朝,最低谷跌到1600多萬。隋朝,恢復到了4000多萬。但是隋朝末年又大亂,到了唐太宗的時候只剩下1200多萬。然后就是盛唐了嘛,人口往上爬升,到了天寶年間的7000萬,這是唐代的頂峰。然后安史之亂爆發(fā),人口在唐末和五代當然還是往下跌的,到了我們現在講的北宋,沒有意外,當然又開始往上爬。

但是意外還是來了,你猜,爬升到了多少?

不是漢朝的頂峰6000萬,也不是唐朝的頂峰7000萬,如果按照同等面積的疆域來算,也就是把西夏和大遼包括進來,北宋末年居然爬升到了唐朝頂峰的一倍,1.4億。

這些數字你都不用記,你就留下個印象就行:在北宋之前,中國人口在亂世和盛世之間波動,但是低也低不過1千萬,高也高不過7000萬。而到了北宋,居然就把這個天花板給頂破了,一下子比盛唐還多了一倍。

你說這是為什么?

原因當然很多。比如說,農業(yè)技術水平提高了。這符合我們現代人的直覺啊:技術推動繁榮嘛。這個原因當然有,比如宋真宗時候,大力推廣的占城稻。不僅讓老百姓種,皇帝在宮里面也搞試驗田,可見有多重視。但是,有學者研究告訴我們,所有的農業(yè)新技術都算上,宋代的糧食畝產水平也只比唐代增加了12.5%。別忘了,人口可是翻了一番啊。這點畝產增量,可養(yǎng)活不了這個規(guī)模的人口增長。

那你可能會說,是不是因為宋朝的耕地面積擴大了?比如宋代對中國南方地區(qū)的充分開發(fā)?也肯定有這個原因。但是別忘了,土地和人口的增長,其實是互為因果的。現實情況往往是:人口增長在先,地不夠種了,大家才去開發(fā)新的耕地,耕地增長在后。耕地增長,只是人口增長得以保持的原因,它很難解釋人口大爆發(fā)。

那宋代的人口大爆炸,還有什么原因呢?在這本諶旭彬老師寫的《大宋繁華》里,我看到了一個原來沒有意識到的原因。這可是中國歷史發(fā)展的一根非常隱秘、但也非常重要的線索。

這個線索居然是:人頭稅。

中國古代的稅收,我們可以簡單地分成三類:第一,“人頭稅”——你家有幾口人就交多少稅;第二,“土地稅”——你家種多少地就交多少稅;當然還有第三類“商稅”,你家賣多少貨就交多少稅。我們這里主要看前面兩類。

設想一個情境吧,假如現在給你一個大村子讓你統治,你來收稅,你傾向于收人頭稅還是土地稅?當然是人頭稅。道理很簡單:方便啊。召集大伙開個會:看見這個五大三粗的胖子沒?明天,他就代表我到各家收稅,只要是喘氣兒的人,每人收多少多少錢。不交,這個胖子對你們不客氣。這就完了啊。只要這個胖子會數人頭,稅就收上來了。

或者,干脆不用上門收稅。還是召集大伙兒開會,宣布:從明天開始,你們輪班到我的家里和地里干活。結束了。你看,直接征用勞動力,在古代也叫徭役,本質上這也是人頭稅。

而如果要收土地稅,那你可就麻煩大了,得丈量土地吧?土地還要分等級吧?你沒有一整套龐大的官僚系統,土地稅根本就收不上來。

我們在中學學歷史的時候,有過一個印象,說漢朝初年文景之治,休養(yǎng)生息,皇帝拼命給老百姓減稅,減到三十稅一的程度,老百姓打三十斤糧食,皇上才拿走一斤。這稅也太輕了。那實際上呢?

第一,這不是因為皇帝仁慈,而是因為要收土地稅,需要一個復雜的官僚系統,而當時漢朝還沒有這個統治能力,所以只好象征性地收收得了。

第二,國家缺收土地稅的能力,但是國家也缺錢啊,怎么辦?就轉頭去收好收的人頭稅啊。

具體的收法我們這里就不細說了。反正后來,王莽要篡漢朝皇帝的位嘛,就揭了漢朝皇帝的老底兒。王莽說:什么三十稅一!實際上是十稅五,老百姓一年的產出,一半都被拿走了!老百姓的負擔一點也不低。現在的史學研究也表明:在漢代,人頭稅居然占到了老百姓納稅負擔的九成以上。

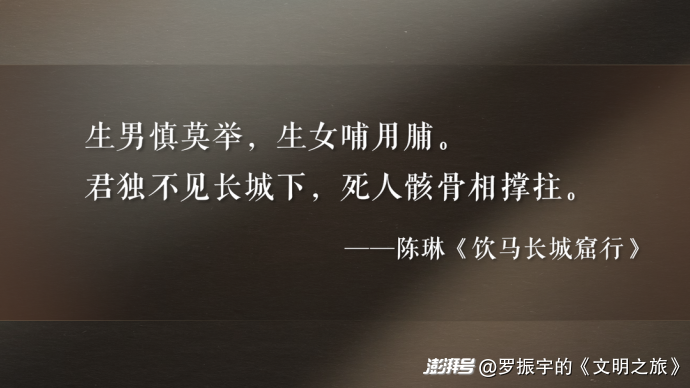

好,那會是什么結果?既然家里多一口人,就要多一份稅,老百姓就只能不生孩子了啊。甚至還不只是不生,而且是生下來也把孩子殺掉。

你可能聽過古代有“二十四孝”,其中有一個故事叫“郭巨埋兒”。話說漢朝人郭巨,家里太窮了,養(yǎng)兒子,怕耽誤自己奉養(yǎng)母親,兩口子一商量,咱就刨個坑把兒子活埋了吧。結果,挖坑的時候居然挖到了金子,這是當孝子的福報啊。就這么一個價值觀嚴重畸形的故事。

咱們且不論這個故事本身的真假,你不覺得嗎?這事兒不符合常識。父母愛惜孩子,這不只是個情感問題,這是人這個物種得以延續(xù)的基本前提。人類和其他動物最大的不同,就是人類有一個漫長的哺育期,六歲之前的孩子,基本沒有獨立求生的能力,都必須在父母的養(yǎng)育下才能存活。不像大多數哺乳動物,像小牛小馬,生下來就會跑,依賴父母的時間非常短。所以,人類的基因里面是預設了對孩子的強烈的責任心的。否則,咱這個物種早就滅絕了。像郭巨這樣,親自下手把孩子活埋,這太違背咱們的物種本能了。

那郭巨埋兒的故事是瞎編嗎?也不一定。只要不把它附會成是為了孝順就解釋得通。生下孩子然后又親手殺死的事兒,不僅有,而且多,不僅多,而且是史不絕書,從秦漢到隋唐的史料中大量出現,而且還有一個專有名詞,叫“生兒不舉”,古代沒有避孕措施,懷孕了,孩子只能生下來,但是如果因為各種原因,無法養(yǎng)活孩子,那只能親手拋棄或者殺死。

為什么無法養(yǎng)活孩子?大多數情況下,不是因為窮,而是因為人頭稅。

漢元帝的時候,有一個人叫貢禹,就給皇帝上書說,咱們現在征孩子的人頭稅是從三歲開始征的,所以老百姓沒辦法,生了孩子就殺了,“生子輒殺”,這太讓人悲痛了。咱能不能稍微緩緩?到7歲的時候,等孩子換牙了,咱再收人頭稅呢?

是的,如果只是因為家里窮,糧食緊張,父母是很難做出決定,把親生孩子殺掉的。大人省一口,一家人互相幫襯著,沒準就能把孩子撫養(yǎng)大。在古代農耕社會,一個孩子長大了,也是家庭的一個重要資源。

那什么情況下會做出這種反人性的決定呢?只有當父母們面對一個極其恐怖的未來的時候。比如,這個孩子只要長到三歲,他自己一張嘴吃飯,雖然消耗不了多少糧食,但如果因為他,整個家庭就要背上一大筆人頭稅,甚至成為壓垮家庭財政的最后一根稻草的時候,為人父母的才會想,算了,我們承受不起,也別讓這孩子遭罪了,長痛不如短痛吧……

這就是從秦朝到隋唐,中國人口很難突破7000萬天花板的原因。不是不能生,也不一定是因為養(yǎng)不起,而是因為朝廷的人頭稅,讓老百姓的生育意愿太低了。

那怎么辦呢?如果遇到好官,會一邊禁止老百姓殺孩子,一邊幫著想想辦法,比如減減稅什么的;如果遇到酷吏呢?那就你殺孩子,我就殺你。比如東漢的一個酷吏叫王吉,在一個地方主政,不過五年,殺了上萬人,他殺人的一個主要借口就是,你為人父母,你居然殺你的孩子,那我就殺你。

沒想到吧?我們都覺得中華文明自古就有“多子多福”的觀念,都覺得傳宗接代是中國人的執(zhí)念,沒想到在中華文明的早年間,還有如此不堪,如此血肉模糊的一段歷史吧?

那問題又來了:既然因為收人頭稅,在微觀上,導致父母殺子的人倫慘劇,在宏觀上,導致國家人口不能增長,那為什么不想想辦法,干脆轉頭來收土地稅呢?

艱難的土地稅

從秦漢到隋唐,為什么朝廷非要收人頭稅,不主要收土地稅呢?

不是不想,土地稅的征稅對象清晰,負擔公平,大家都知道它的優(yōu)點,但在技術上實在是太難了啊。

你想,收土地稅,至少要有這么幾個方面的能力:

第一,丈量土地面積的能力。每家每戶有多少土地,你得搞得清楚才行吧?

第二,這些土地的等級,你得能大差不差地定出來吧?土地和土地不一樣,能長的莊稼可差遠了。

第三,土地情況發(fā)生變化,比如買賣導致的產權轉移,開墾出來的新土地,災荒滅失的舊土地,你得能及時更新數據吧?

第四,這是最重要的,你還得有一套龐大的基層行政的班子,以及管理這個體系的能力。比如,你得有能力管理一大套賬冊檔案吧?

這事到底有多難,我舉個南宋時候的例子你感受一下:話說,宋孝宗的時候,皇帝寵信一個近臣,叫梁俊彥。這位小梁就跟皇帝講,說兩淮地區(qū)有那種沙田,就是河道里面的土地,老百姓耕種的規(guī)模很大,要是能收稅就好了,這可是一大筆軍餉啊。皇上一聽說有新的財源,高興壞了,馬上就要辦。當時的副宰相叫葉子昂,他跟皇帝說,不行啊,沙田是在江河的兩岸,水往這邊流,那邊就出來點地,水往那邊流,這邊就出來點兒地,老百姓是追著這點地種莊稼,每年不一樣,不靠譜的。這稅沒法收。宋孝宗這才恍然大悟,說算了算了。等葉子昂宰相回到自己的辦公室之后,馬上派人把梁俊彥抓來,一通申斥:你為了討皇帝高興,胡說八道什么?真要是收了沙田的稅,把老百姓惹毛了,搞出亂子,就是把你碎尸萬段,又有什么用?!

你看,收土地稅,整個行政系統就是要有能力應對這樣的細微的、動態(tài)的變化,技術難度很高的。

好,那下一個問題又來了:剛才還在講這事兒千難萬難,哎?怎么到了宋朝,這事就又行了呢?前面說過,僅僅1051年這一年,宋仁宗就減免了兩個地方的人頭稅,大宋朝不僅實現了國家稅收從人頭稅向土地稅的轉型,而且還制造了一場人口大爆炸。這是怎么做到的?

這當然是一個緩慢的過程。如果要總結的話,也許要用三個詞:“被逼無奈”、“歪打正著”和“水漲船高”。

先說第一個詞,“被逼無奈”。收人頭稅,前提是朝廷能控制得住人口。但是一場安史之亂,把唐朝的人口底盤打得稀碎。有的百姓,在戰(zhàn)亂中死了,有的百姓,因為負擔太重逃亡了。再加上藩鎮(zhèn)割據,朝廷手里能直接控制的人口越來越少。那怎么辦?朝廷舉目四望,心里冒出來一句話啊:“跑得了和尚跑不了廟”啊,人沒了,戶籍檔案亂了,但是土地還在啊,只能硬著頭皮根據土地來收稅了。所以,唐朝后期,就開始搞“兩稅法”。這是中國古代財政史上一件非常重要的事件,朝廷被迫開始主要征收土地稅。這個政策一直延續(xù)到宋朝。這就是所謂的“被逼無奈”。

那第二個詞,“歪打正著”呢?這說的是宋朝的募兵制,國家財政出錢養(yǎng)了一支龐大的軍隊。過去,我們聊起這個話題的時候,往往都把它當成是宋朝的一個缺陷。確實,用大書法家蔡襄的話來說,財政六分之五的錢都用來養(yǎng)兵了,國家能不窮嗎?老百姓負擔能不重嗎?

但是,這也帶來一個好處:這些兵打仗不怎么樣,但他們畢竟從普通老百姓肩膀上把大量徭役的擔子給接了過來。對,宋朝的農民,專心種地就好,什么打仗、運糧、工程,都不用你們管,這些活兒由廂軍,甚至是禁軍的兄弟們干,你們只管在家歲月靜好,有人替你們負重前行。

宰相韓琦講過這么一番話,說國家財政養(yǎng)這么大的軍隊,這是從來沒有過的事啊,但也不是全無好處。老百姓的負擔雖然重,但是畢竟這輩子可以骨肉團聚啊,父子、兄弟、夫婦,不用生離死別啊。

請注意,徭役本質上也是一種人頭稅,是古代中國老百姓的一個沉重負擔。宋朝養(yǎng)那么龐大的軍隊,本身雖然不是為了減徭役的負擔,但是歪打正著地起到了這個效果。這又進一步動搖了人頭稅的傳統。這確實讓宋朝的老百姓,在生孩子的問題上少了很多后顧之憂,也無意間刺激了人口繁榮。

第三個人詞,“水漲船高”。技術的水漲船高,這才是從“人頭稅”到“土地稅”轉型的決定性力量。

我們就拿土地丈量技術來舉個例子。從唐朝到宋朝,經濟中心逐漸往南方移動。中國南方,多水,多山,土地可就不是橫平豎直的了。怎么計算那些奇形怪狀的土地,甚至是山坡地?這時候就輪到數學家出手了。

宋朝就有兩位有突出貢獻的。一位是寫《夢溪筆談》的沈括,他改進了水平儀,可以測量地形的坡度了。還有南宋的楊輝,他在浙江臺州做過統計土地的官員,把各種奇形怪狀的耕地都量了一遍,怎么量?怎么算?統統記在了《楊輝算法》這本書里。后來到了明朝,程大位又發(fā)明了“丈量步車”。原來測量土地,都是通過真人跨步,或者那種像大圓規(guī)的“步弓”來量,缺點是只能量直線,沒法量曲線。而程大位的“丈量步車”,你可以把它理解為一只掛著卷尺的小推車,這樣測量曲線就方便多了。你看,丈量土地的方法是一點點在進步。

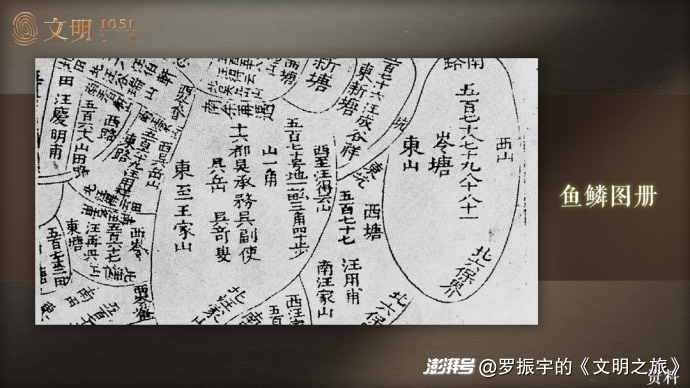

除了這種硬技術,還有軟技術,比如土地賬冊的制作技術。宋代人也真是有想象力,居然發(fā)明了一種叫“魚鱗圖冊”的東西。你家土地什么樣,和隔壁家土地的邊界在哪里,都用線條勾勒出來,里面的信息還挺全,這塊土地多大,編號、面積,甚至流轉情況,都有記錄。一張紙上記錄了這么多信息,有圖有真相,看起來像是魚鱗,所以叫“魚鱗圖冊”。這種記錄方法,宋代發(fā)明,明代發(fā)揚光大,清代沿用,有的地方一直用到民國時期。

你想,這可是在宋代啊,在那樣的制圖技術水平下,居然有這個雄心,要用畫圖的方式記錄土地信息。而且不止是某個地方哦,到了明代,是整個國家的每家每戶的土地,都要這樣登記造冊。這個一點不用謙虛,魚鱗圖冊肯定是人類歷史上到那個時代為止,政府土地管理最細致的檔案記錄。

除了這些技術之外,宋代管理龐大官僚體系的技術也有巨大進步,這個就不展開說了。

總之,沒有多種維度的技術水平的水漲船高,古代中國國家是不可能完成從人頭稅向土地稅的轉型的。

當然,我還要再強調一句,這個過程還是非常緩慢。有一個細節(jié)不知道你注意到沒有?今天節(jié)目一開始,我說,就在1051這一年,仁宗皇帝下詔減少了湖南郴州和永州,還有福建泉州和漳州的人頭稅。這些地方有什么共性沒有?有,都是南方地區(qū)。為什么呢?

原因很簡單,北宋政權繼承的是北方中原地區(qū)的五代政權,梁唐晉漢周,這些地方繼承了唐朝的兩稅法,收土地稅,不收人頭稅了。而南方,還有十國呢,一大堆分裂的小政權,什么閩國、吳越國、吳國、南漢國、楚國、南平(荊南),這些地方的統治者為了圖方便,在自己境內還是大收人頭稅。后來宋朝拿下這些地方之后,也沒有急著改革,誰跟錢有仇啊,就像前面說的,中原地區(qū)的稅制改革也是被逼無奈,所以這些地方的人頭稅就沿用了下來,直到宋真宗大中祥符四年,也就是1011年才正式廢除。這時候距離宋朝建立可已經50年了。

但是中央的政策歸政策,地方上的落實又是另一回事了。剛才我們提到的湖南的郴州和永州,福建的漳州、泉州就屬于改得慢的,直到這一年,仁宗朝的時候才廢止人頭稅。你看,這又過去了40年。而這40年間,這些地方的老百姓生了兒子就殺的風氣,還在延續(xù)。不知又有多少兒童的冤魂慘死在親生父母之手。

說到這里,我再給你念一組數字,中國的人口,在唐代達到7000萬人,在北宋末年,達到1.4億人的高峰,比唐代翻了一倍,這是中國第一次人口高峰;到了明朝末年,中國出現第二次人口高峰,總人口達到2億;到了清朝末期,第三次人口高峰到來,總人口達到4億。

我不知道聽到這組數字是什么感受?過去,我們一聽數字增長,總覺得應該高興。但是,在了解了我剛才講的稅收和人口的關聯邏輯,看到這節(jié)節(jié)攀升的人口數字,我自己反正是有些隱隱的悲涼。

這多生出來的人口,不知道有多少其實只不過是沒有被殘酷的人頭稅逼死的人口,而已。

偉大的技術

今天這期節(jié)目的話題有點沉重。但是在最后,我們還是先把情感的因素放一放,我們來看一看,文明的進步,最堅實的依靠,到底是什么?

是倫理道德、世道人心嗎?當然是。但問題是,在真實的歷史場景里,這些人性因素的積極作用,往往被強烈地抑制住了。就拿今天的話題來說,在殺害孩子最嚴重的朝代里,父母不愛自己的孩子嗎?當然不是。儒家士大夫不知道人頭稅和老百姓生育意愿之間的關系嗎?當然知道。皇帝不明白一個仁德的帝王該怎么當嗎?當然明白。

但是,每個人都被困在自己的處境里,那點內心的良善火光,即使屢屢燃起,也是很容易就轉瞬熄滅的。一個普通百姓,在剛剛生下來的孩子,和如狼似虎的收稅官吏面前,你讓他怎么選?一個士大夫,在國家財政的迫切需要和老百姓的啼饑號寒之間,你讓他顧哪頭兒?一個皇帝,在仁義的道德要求和自己內心的雜亂欲望之間,你能指望他一直克制?

就拿漢武帝來說,他是知道自己要搞仁義那套裝裝門面的,所以,經常找點儒生來,說我要怎樣怎樣。這個時候,旁邊有一個叫汲黯的大臣就冷冷地說,您是外表想仁義但是內心的欲望太多了。陛下您吶,還是少來這套吧。漢武帝氣得要翻臉,但是最終也沒有發(fā)作。為啥?因為說中痛點了啊。

好,那既然人性不那么可靠,什么可靠?從今天我們說的這個話題來說,技術才是文明進步的真正的決定性力量。

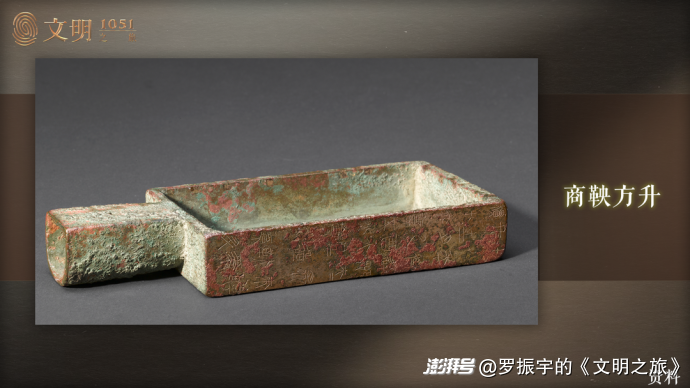

這里說的技術不止是蒸汽機和計算機,凡是能增進人對世界了解和控制的方法,都是技術。舉個例子,度量衡,就是一套很重要的技術。

我們在中學歷史課上就學過,秦始皇統一全國之后,當年就頒布法令,統一度量衡,這是他的首批決策。比秦始皇的其他改革法令都要早。

你可別覺得,統一度量衡,就是朝廷發(fā)個文件那么簡單,這背后的技術復雜著呢,最起碼,你得造得出標準器吧?所謂標準器,就是拿它來校準別的東西的工具,就是把尺子。在《熊逸版資治通鑒》里,熊逸老師就舉過一個例子,有件出土的文物,叫商鞅方升,就是商鞅督造的測量容積的標準器,現在藏在上海博物館里。

哎,統一度量衡為什么這么重要?

這還不是為了繁榮市場交易啊,那個時代的市場沒有那么發(fā)達。統一度量衡,其實是為了建立全國性的稅收體系和官僚體系,為了加強中央集權。

稅收體系好理解,既然秦統一了全國了,以前齊楚燕韓趙魏各家的度量衡標準,統統作廢,都跟秦保持一致。國家向民眾征收糧食布匹,如果度量單位不統一,這不就亂了套了嗎?

為什么建立全國性的官僚體系也要統一度量衡技術呢?

首先,沒有統一的度量衡,國家都沒辦法給官員發(fā)俸祿。

官僚是職業(yè)當官的,他不是分封制下的貴族,皇帝對他的激勵,不是一次性的封地,那要怎么建立官僚上下層之間的待遇區(qū)別呢?怎么讓下級官員更有向上奮斗,獲得更好收益的目標感呢?靠給他發(fā)俸祿。最明顯的例子,漢代的官員分級別,就是直接用來分的,你是二千石的官,他是一千石的官。

而如果沒有統一的度量衡,這俸祿就沒法發(fā)啊。總不能讓各級官員隨意在民間征收吧?或者是上司隨意賞吧?

你還別說,還真有這樣的。南北朝的時候,北魏的拓跋氏打進中原,要管理農耕民族,就需要官僚,以及管理官僚的這一大堆制度和技術。比如發(fā)俸祿的技術。但是當時北魏是真沒有,沒有辦法給官員發(fā)俸祿怎么辦?那就不發(fā),你們要錢,到自己的管區(qū)里去搶啊,到民間去搜刮啊。這個狀態(tài)一直持續(xù)到北魏孝文帝的漢化改革。

還有一點,沒有統一的度量衡,也沒有辦法對官員進行考核。你說天高皇帝遠的,官員在底下搞點小動作,中飽私囊,皇帝是不容易發(fā)現。有了統一的度量衡,也就有了考核官員績效的標準,有這把基本的尺子,錢財糧食上下流動、左右調撥,就更有準數,貪污舞弊的空間立刻就小了很多。

說到這里,你立即就明白了,為什么秦始皇一上臺一統一,馬上就要先統一度量衡?度量衡測量的不就是數據嗎?對,只要提取數據和運算數據的能力上一個臺階,人類文明的發(fā)展就會隨之上一個臺階。

你看,秩序和混亂,善與惡的區(qū)別,有時候不在人性,而在于有沒有一項關鍵技術的發(fā)明和成熟。

過去,我們對技術的作用理解得比較簡單,好像因為新技術,所以生產的效率就高了,出產就豐富了,所以繁榮就來了。其實沒有那么簡單。今天我們描述的這個過程就是:因為新技術的出現,所以,人心中的善念和社會對正義觀念才有實現的可能。技術掀開了壓制文明的天花板,文明才得以伸展。

說個我小時候的觀察吧。我家有親戚在稅務部門工作,負責收一個菜市場的稅。怎么收?按道理說,是要按每天做的買賣的多少來收,這樣才公平,對吧?但是實際工作中做不到啊。那個時候,一個個小攤販,都是現金交易。收稅的人總不能蹲在每個菜販子面前,一筆筆地幫他記賬,最后一天下來再計算稅額吧?所以,只能是毛估估個大概:比如賣蔬菜的,只要你今天出攤了,那一天就四毛錢的稅;你是賣魚賣肉的,買賣額大一點,那就一天交一塊錢的稅。如果你們天天來,那更方便了,一個月整交吧。大家都方便。

你看,大家都知道應該按營業(yè)額收稅,但是在技術上做不到,或者是成本太高,最后還是折衷,變成了按人頭收稅。這個妥協的過程,其實和我們今天講的從土地稅退化成人頭稅,是同一個原理。

但是你看現在的菜市場,所有的交易都是數字化記錄的,每家該交多少稅,一分一厘都清清楚楚,無論是稅負公平還是降低收稅成本,都很容易。人性本身沒有變,是技術進步導致了更公平的結果。

你看,還是那句話:秩序和混亂,善與惡的區(qū)別,有時候不在人性,而在于有沒有一項技術。

自古以來,人性不變。人心中自然有良知良能,有善待他人的本能和自覺,有改良這世界的沖動和擔當。但是,這一絲積極的善念,經常因為實現手段的欠缺,而被消磨殆盡。

這個時候,文明在等待什么?等待新技術、新方法,把這個天花板掀開,給人類的善念一個綻放的機會。

技術本身不分善惡,可以放大善,也可以助長惡。但是從今天這個話題看來,在技術的加持下,人間的善在長期博弈中,還是會略勝一籌。正如斯蒂芬·平克在這本《人性中的善良天使》中說的一段話:“暴力的減少是一個我們可以仔細品味的成就;它讓我們更加珍惜文明和啟蒙的力量。”

這就是我們在1051年,對宋仁宗減免人頭稅事件的一個觀察視角。

好,文明節(jié)目,咱們1052年再見。

致敬

本期節(jié)目的最后,我想致敬法國作家安東尼·德·圣-埃克蘇佩里,這么長的一個名字,你可能很陌生,但他的書你肯定聽過,對,就是全世界家喻戶曉的《小王子》。你可能不知道的是,出生于1900年的圣-埃克蘇佩里,同時還是一位飛行員,法國的初代飛行員之一。他一生的寫作,包括《小王子》,飛行員的角色貫穿始終。

他是用詩一樣的語言,描寫飛行生活的,比如《夜間飛行》里的這一段——

法比安為自己創(chuàng)造了一個安穩(wěn)的小世界。他把手肘擱在身旁,怡然自得。他的手輕輕敲著配電板,依次按下一個個按鍵。他挪動了一下身子,找了個最舒服的姿勢坐著。這樣他就能更好地感受這個五噸重的金屬機器在漆黑的夜空中平緩地擺動。接著,他摸索著把應急燈推回原位,然后固定好,確保它不會滑落。他輕輕地觸摸著每一個操縱桿和按鍵,讓雙手更加熟悉它們。當他的雙手足夠了解這些操縱桿和按鍵,使他能在黑暗之中熟練地駕駛之后,他才允許自己點亮一盞小燈,裝飾布滿精密儀器的座艙。就這樣,法比安盯著面前的儀表盤,飛入了黑暗之中,就像是潛水員跳入了水里。飛機穩(wěn)穩(wěn)當當,不搖不晃,陀螺儀、高度計、引擎轉速儀都顯示正常。法比安伸展著四肢,舒服地靠在真皮椅背上,陷入了飛行時的冥想之中。這是一種無法解釋的精神狀態(tài),就像是靈魂超然物外。

我們這代人其實已經不太熟悉技術頌歌了,倒轉100年,圣-埃克蘇佩里那一代人,遇到現代化技術,是既驚喜,又神馳,尤其是飛機,那就是掀開了人類想象力天花板的技術啊。但所以在他筆下,才有這么美好的技術頌歌。雖然圣-埃克蘇佩里是1944年在執(zhí)行飛行任務的時候,失蹤在地中海上空的,但我們仍然要致敬技術給人類文明帶來的美好和良善。

參考文獻

原始史料:

(宋)李燾撰:《續(xù)資治通鑒長編》,中華書局,2004 年。

(元)脫脫等撰:《宋史》,中華書局,1985年。

(漢)司馬遷撰:《史記》,中華書局,1982年。

(漢)班固編撰:《漢書》,中華書局,2012年。

(唐)房玄齡撰:《晉書》,中華書局,1996年。

(唐)杜佑撰:《通典》,中華書局,1988年。

(宋)蘇軾撰:《蘇軾文集》,中華書局,2004年。

(宋)司馬光撰:《涑水紀聞》,中華書局,1989年。

(宋)范曄撰:《后漢書》,中華書局,2000年。

(宋)朱弁撰:《曲洧舊聞》,上海古籍出版社,2012年。

(宋)王得臣撰:《麈史》,上海古籍出版社,1986年。

(宋)羅大經撰:《鶴林玉露》,中華書局,1983年。

(宋)朱熹撰:《韋齋集》,華東師范大學出版社,2010年。

(元)脫脫等撰:《宋史》,中華書局,1985 年。

(清)畢沅編撰:《續(xù)資治通鑒》,1999年。

(清)沈濤撰:《瑟榭叢談》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司