- +1

京滬之間|張衛(wèi)東:在危機(jī)中成長的近代中國證券交易市場

【編者的話】

“在北京,看上海”,“澎湃下午茶/京滬之間”系列于2024年5月17日正式啟動。“京滬之間”旨在解析中央政策,探討上海思路。

第一場研討會,暢談中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的上海戰(zhàn)略。第二場研討會,聚焦國際金融中心建設(shè)。第三場研討會,關(guān)注科技金融。第四場研討會,討論新稅制與新業(yè)態(tài)。第五場研討會,探析什么是高質(zhì)量孵化器。第六場研討會,討論公共數(shù)據(jù)開放利用與上海建設(shè)國際數(shù)字之都。第七場研討會,討論上海證券的起源。

第七場研討會,邀請了資本市場史研究者陸一、上海中證博物館運(yùn)營有限公司總經(jīng)理張衛(wèi)東,以及上海國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長徐明棋。

以下為張衛(wèi)東的演講精要。張衛(wèi)東認(rèn)為,無論是股份制企業(yè)、股票,還是證券交易機(jī)構(gòu)和證券交易所,都是在危機(jī)中不斷成長發(fā)展起來的。這些復(fù)雜多變的發(fā)展歷程,恰恰反映了當(dāng)時政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化。

上海中證博物館運(yùn)營有限公司總經(jīng)理 張衛(wèi)東

中國股份制企業(yè)的誕生與早期股票形制

國內(nèi)學(xué)術(shù)界在探討中國資本市場的起源時,有將其視為中國內(nèi)生的一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的觀點(diǎn)。其中,一種說法認(rèn)為,早在春秋戰(zhàn)國時期,中國就已經(jīng)出現(xiàn)了債券的雛形。然而這種王侯發(fā)債的行為,更多體現(xiàn)為一種普通的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,而非現(xiàn)代資本市場的交易工具。同樣,明后清前出現(xiàn)的合伙企業(yè),盡管被視為中國股份制企業(yè)的萌芽,但仍屬于合約制范疇,與現(xiàn)代企業(yè)制度相去甚遠(yuǎn)。

真正意義上的現(xiàn)代化企業(yè)制度,始于清末的洋務(wù)運(yùn)動時期。清末國門被打開,為應(yīng)對外國企業(yè)的大量涌入,一批民族主義者發(fā)起洋務(wù)運(yùn)動,創(chuàng)辦民族企業(yè),抵御外資侵蝕。在這一過程中,證券交易和資本市場作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,被國人逐步學(xué)習(xí)和吸收,并結(jié)合中國國情進(jìn)行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化。

輪船招商局被認(rèn)為是中國股份制企業(yè)先驅(qū)。《南京條約》五口通商條款下國門被迫初開,隨之而來的是對江河運(yùn)沙權(quán)、航運(yùn)權(quán)的爭奪。輪船招商局由江海關(guān)局提議興辦,以奪回運(yùn)沙權(quán)。李鴻章原計劃官辦,因財政困難,轉(zhuǎn)交寧波朱氏兄弟承辦。朱氏兄弟引入西方股份制集資方式,形成官督商辦的模式。輪船招商局于1872年在上海成立,次年發(fā)行過股票,自此成為中國第一家新辦企業(yè),也是中國首家股份制企業(yè)。

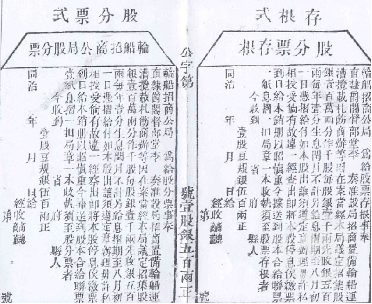

輪船招商局股票

早期股票的形制與內(nèi)容

晚清與民國時期的股票在設(shè)計與信息呈現(xiàn)上存在顯著差異。晚清股票形制類似當(dāng)票或銀票,注重實(shí)用性,設(shè)計簡約,文字信息直接明了。而民國時期股票則注重設(shè)計美感,有精美花紋裝飾,融入防偽元素,并逐漸出現(xiàn)企業(yè)商標(biāo)等現(xiàn)代化元素,更具現(xiàn)代憑證的特點(diǎn)。

晚清時期的股票,展示了當(dāng)時股份制企業(yè)的基本要素。股票右側(cè)詳細(xì)列出了企業(yè)的開辦背景、目的、發(fā)行數(shù)量、每股金額等關(guān)鍵信息。中間部分記錄了股東的個人信息,并附有分紅記錄。股票左側(cè)記錄了轉(zhuǎn)讓記錄,顯示了股票的轉(zhuǎn)讓流程與登記制度。

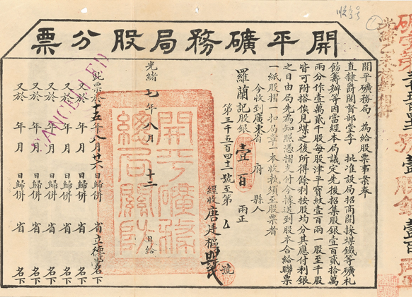

晚清股票在格式上也獨(dú)具特色。騎縫章和編號確保了股票的真實(shí)性和完整性,存根制度便于核查對賬,股票上的核查戳記體現(xiàn)了公司風(fēng)險管理的嚴(yán)謹(jǐn)性。此外,股票上還會展示企業(yè)的生產(chǎn)場景圖,如開平礦務(wù)局股票上精美的木刻圖。

開平礦務(wù)局股票。 圖片來源:演講者PPT

早期股票呈現(xiàn)的信息一般包含四個方面的內(nèi)容:確立合法性(明確批準(zhǔn)單位)、說明發(fā)行情況、載明股息分配及股東收益,以及提供給股東的憑證。這些要素共同構(gòu)成了早期股票的基本框架內(nèi)容。

早期股票可能還包含一些特殊條款,比如:

1. 分段募資:受1883年金融風(fēng)波影響,股票募資困難,因此采取分段募集方式。這既是對市場風(fēng)險的應(yīng)對,也體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)健性以及對投資者承受能力的考慮。

2. 股息支付規(guī)定:明確必須支付的股息,保障股東定期收益,并設(shè)有額外收益分配機(jī)制,充分考慮了股東利益。

3. 限制外國人入股:在當(dāng)時中外市場競爭和民族沖突的背景下,限制外國人入股體現(xiàn)了民族企業(yè)的自我保護(hù)意識。

此外,部分股票還會采用裝飾圖進(jìn)行防偽,并印有口號式文字,使其具有獨(dú)特的歷史價值。

交易所在金融危機(jī)中艱難發(fā)展的歷史軌跡

股份制企業(yè)的誕生自然催生了股票交易轉(zhuǎn)讓的需求。1869年,英國商人在四川路一帶建立了一家長利公司,專門提供證券交易服務(wù)。1882年,上海平準(zhǔn)股票公司正式成立,主要經(jīng)營股票的交易和質(zhì)押業(yè)務(wù),后因次年爆發(fā)的金融風(fēng)暴“倒賬風(fēng)波”而倒閉。

當(dāng)時,信息披露已經(jīng)受到重視。上海平準(zhǔn)股票公司會在《申報》上定期披露交易信息和股票行情,使得公眾可以在做出投資決定時獲取所需信息,發(fā)股企業(yè)也在報紙上發(fā)布招股說明書,確保了信息的透明公開,為股票交易提供了重要基礎(chǔ)。而發(fā)布這些信息的申報館,自身也是一家股份制企業(yè)。

在交易所形成之前,近代中國證券交易經(jīng)歷了晚清時從茶會到公會的組織形式演變,最終在民國時期形成了交易所這一資本市場的高級形式。民國時期,針對交易所發(fā)展的相關(guān)法律制度相對完備,但由于執(zhí)法缺位,導(dǎo)致證券市場在發(fā)展過程中經(jīng)歷起伏。

1891年,外商率先在上海創(chuàng)辦了股份公所,隨后于1906年成立了上海眾業(yè)公所。這兩家交易所的成立以及日本人所辦的股票取引所,刺激了國人自己創(chuàng)辦交易所的意愿。1916年,漢口證券交易所成立,但未獲官方批準(zhǔn),僅存在了半年。1918年,北平證券交易所正式成立,主要進(jìn)行債券交易。

1910年代末期,虞洽卿等人開始向北洋政府申請創(chuàng)辦證券物品交易所。幾經(jīng)波折,1920年證券物品交易所誕生,次年華商證券交易所也成立。1933年,證券物品交易所并入華商證券交易所。

交易所之間存在著競爭,競爭背后有著復(fù)雜的利益訴求。回顧整體發(fā)展歷程,政治的沖突與利益的追逐,共同塑造了近代中國交易所的發(fā)展軌跡。

近代中國證券市場在危機(jī)中艱難發(fā)展

在理論推動、法治先行后,現(xiàn)代股份制公司誕生了。中國股份制公司的誕生標(biāo)志著企業(yè)向現(xiàn)代化邁進(jìn)的重要一步。民國時期股份制公司的股票,已經(jīng)呈現(xiàn)了董事長、總經(jīng)理等現(xiàn)代企業(yè)管理架構(gòu)的設(shè)置,甚至優(yōu)先股的安排也已出現(xiàn)。

近代中國股市自誕生之初,便伴隨著炒作與危機(jī)。早在1866年,外資股票的炒作已經(jīng)與樓市緊密結(jié)合,形成了對股市的第一次打擊。1883年,銀行與票號因無法兌換而造成的“倒賬風(fēng)波”,直接影響到股票發(fā)行條款的更改,構(gòu)成了第二次金融風(fēng)暴。1910年,南洋橡膠種植與生產(chǎn)的熱潮吸引了大量皮包公司來中國行騙,導(dǎo)致大量投資者受損。此次橡膠股票風(fēng)波成為中國股市發(fā)展歷程中的又一次重大打擊。民國時期,信交風(fēng)潮成為股市發(fā)展的又一重要事件。民國十年,上海灘交易所如雨后春筍般涌現(xiàn),一年內(nèi)便建立了130多家交易所。由于盲目跟風(fēng),脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì),導(dǎo)致最終經(jīng)濟(jì)泡沫破裂,140多家華資交易所僅剩下6家,信托公司也大量倒閉。

從20世紀(jì)20年代到40年代,證券交易所的發(fā)展經(jīng)歷了炒作盛行到大浪淘沙的過程,也出現(xiàn)過公債主導(dǎo)和外資股引領(lǐng)復(fù)蘇的階段,投機(jī)與發(fā)展并行。舊上海證券交易所1946年的成立與1949年的關(guān)閉,反映了政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變遷背景。天津和北京在新中國成立后相繼成立的交易所,也標(biāo)志著新中國證券市場的嘗試。

(譚諭對本文亦有貢獻(xiàn)。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司