- +1

探析中國書法史的細節與脈絡——讀白謙慎書法論文

藝術史學者白謙慎修訂論文集《白謙慎書法論文選(增訂版)》近期由理想國與上海三聯書店共同推出。白謙慎討論了有助于推動中國書法史研究取得實質性進展的“理論”——并非那些曾在上世紀80、90年代的中國大陸學界走紅的如耗散理論、哥德爾定律和模糊數學等理論,而是一些以分析藝術內外的現象來思考、回應重要的藝術和藝術史問題的具體研究所帶給我們的問題引導、概念提示、思維訓練和范式參照。

2000年,白謙慎在《關于20世紀70年代以來大陸書法研究的一些思考》一文中回顧、反思了此前二十余年間廣受中國大陸書法研究界追捧的美學闡釋、文化剖析和方法論討論之后,說明了自己倡導的研究取徑:

如果我們的個案研究能圍繞著一些理論問題而展開,它們就有可能為書法理論的建設做出獨特的貢獻。正是基于上述認識,筆者認為,在21世紀的中國書法研究中,應該提倡有理論關懷的個案研究。這樣的研究不但可以不斷豐富我們對通史的認識,而且可以糾正一些不正確的舊說。而在個案研究積累多了、對書法現象了解得更為透徹后,產生有說服力的理論概括的可能性也就越大。這樣的研究是具體細致的,又是有理論關懷的。它關注那些從事理論工作的人們提出的問題和假設,并用自己的方式去探討這些問題,檢驗和修正那些假設。它也關心自己的研究結果能否為理論的概括提供有價值的證據。

隨后,白謙慎描述了以此為取徑的研究界可能會呈現出的圖景:

在可能的情況下,這樣的研究本身便能在具體研究的展開后,得出有理論價值的論斷,直接參與理論的建構。細致的史學研究和對理論的關懷與研究應構成中國書學研究中有張力的兩端,兩者互相在對方尋找問題意識,尊重對方的發現,在健康的互動下,既產生有理論關懷的個案研究,也建立宏觀而圓通的理論。

富含細節的個案會幫助我們加深對過去和當下書法現象的理解,而一些重要細節還很可能是我們尋繹內在規律、開辟認知入口和建立闡釋模式的源泉。

《白謙慎書法論文選》

十年后,白謙慎裒輯所撰文章,出版《白謙慎書法論文選》(榮寶齋出版社,2010年),前述文章被收入論文集中。在這十年間,“有理論關懷的個案研究”獲得了很多書法史研究者在學術實踐上的響應,發掘有理論意義的歷史細節成為了精耕細作的學者認同和信賴的取徑。時至今日,在尋找細節與理論之間的連接上傾注心血,已成為更多書法史研究者的主動追求,而且在研究日趨細化乃至有碎片化傾向的當下,“理論關懷”在避免個案研究沉溺至瑣碎支離之中所起到的作用也更加凸顯。

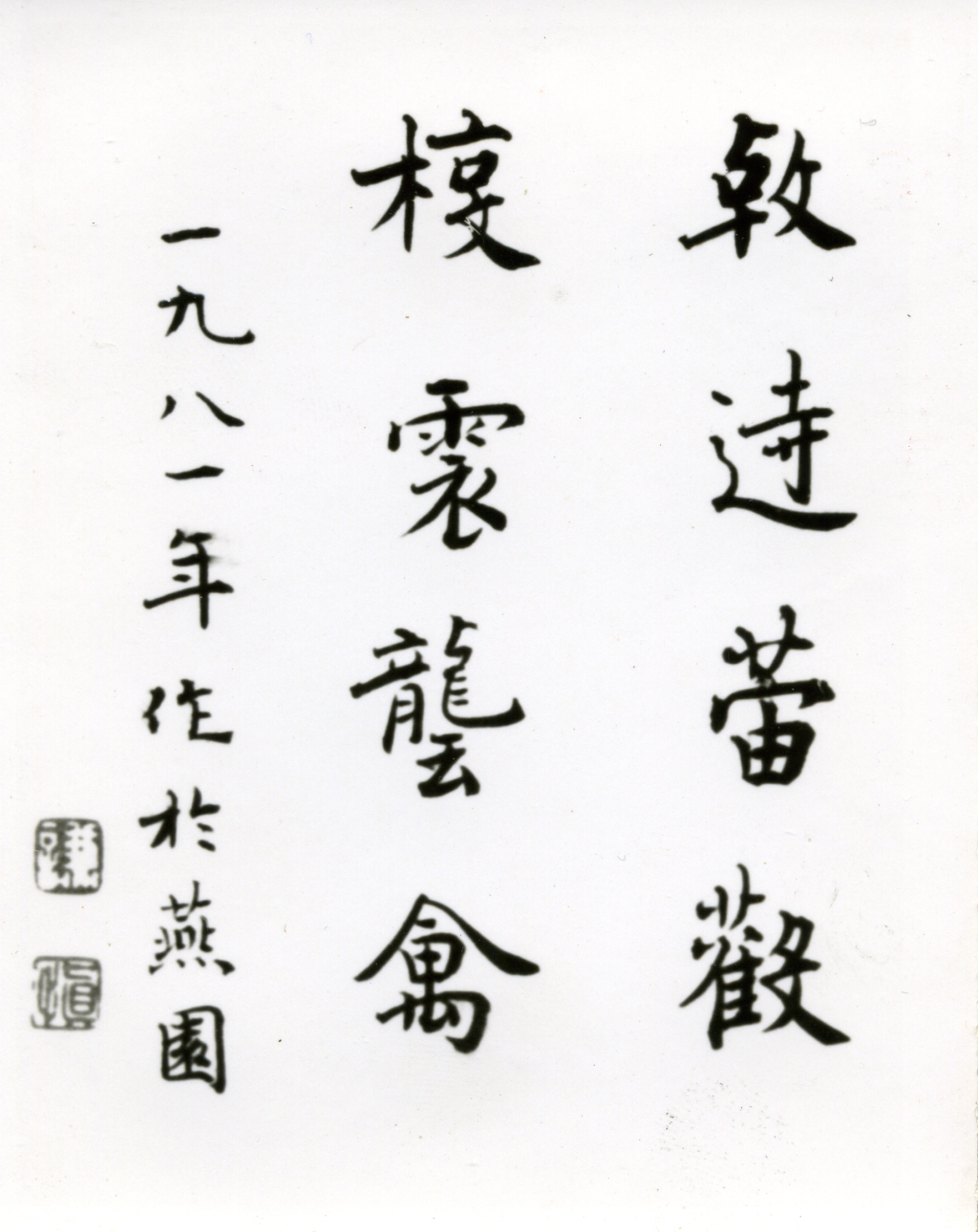

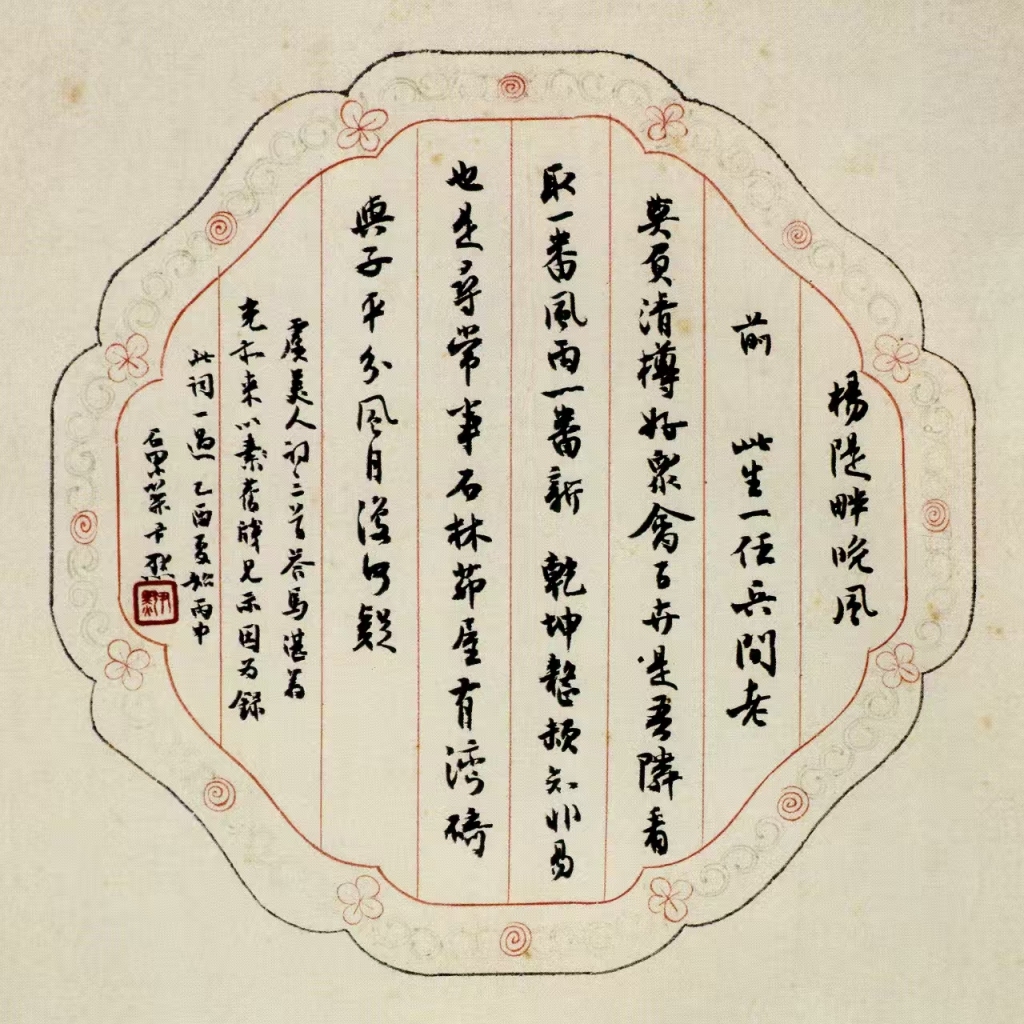

1982年白謙慎在《也論中國書法的性質》一文中所附自己造的“漢字”

2024年,白謙慎修訂論文集,《白謙慎書法論文選(增訂版)》由理想國與上海三聯書店共同推出。增訂版論文集中,與前述文章一同被置于“研究方法”部分的還有《書法研究方法芻議》。在此文中,白謙慎討論了有助于推動中國書法史研究取得實質性進展的“理論”——并非那些曾在上世紀80、90年代的中國大陸學界走紅的如耗散理論、哥德爾定律和模糊數學等理論,而是一些以分析藝術內外的現象來思考、回應重要的藝術和藝術史問題的比較具體的研究所帶給我們的問題引導、概念提示、思維訓練和范式參照,如巴克森德爾(Michael Baxandall,1933—2008)從社會史的角度研究藝術現象的著作《15世紀意大利的繪畫與經驗》所具有的方法啟示。其實,那些曾經走俏一時的理論不少是由在美國工作的學者提出,但它們在美國的人文學界卻沒有廣受追捧。白謙慎注意并且反思了這一現象,因而在自己的研究中提出和運用具有理論意義的概念時一直保持著謹慎的態度,比如從“應酬”“修辭”和“文化資本”角度對傅山(1607—1684/1685)書法活動進行的分析,關注“應酬”是源于觀察到了與西方社會中贊助人介入藝術家的創作活動不相同的中國古代的情形,探討“修辭”是將關注點從作為社會活動的書法應酬延伸到了書家的創作意圖,也是對“書為心畫”理論闡釋力的反思。

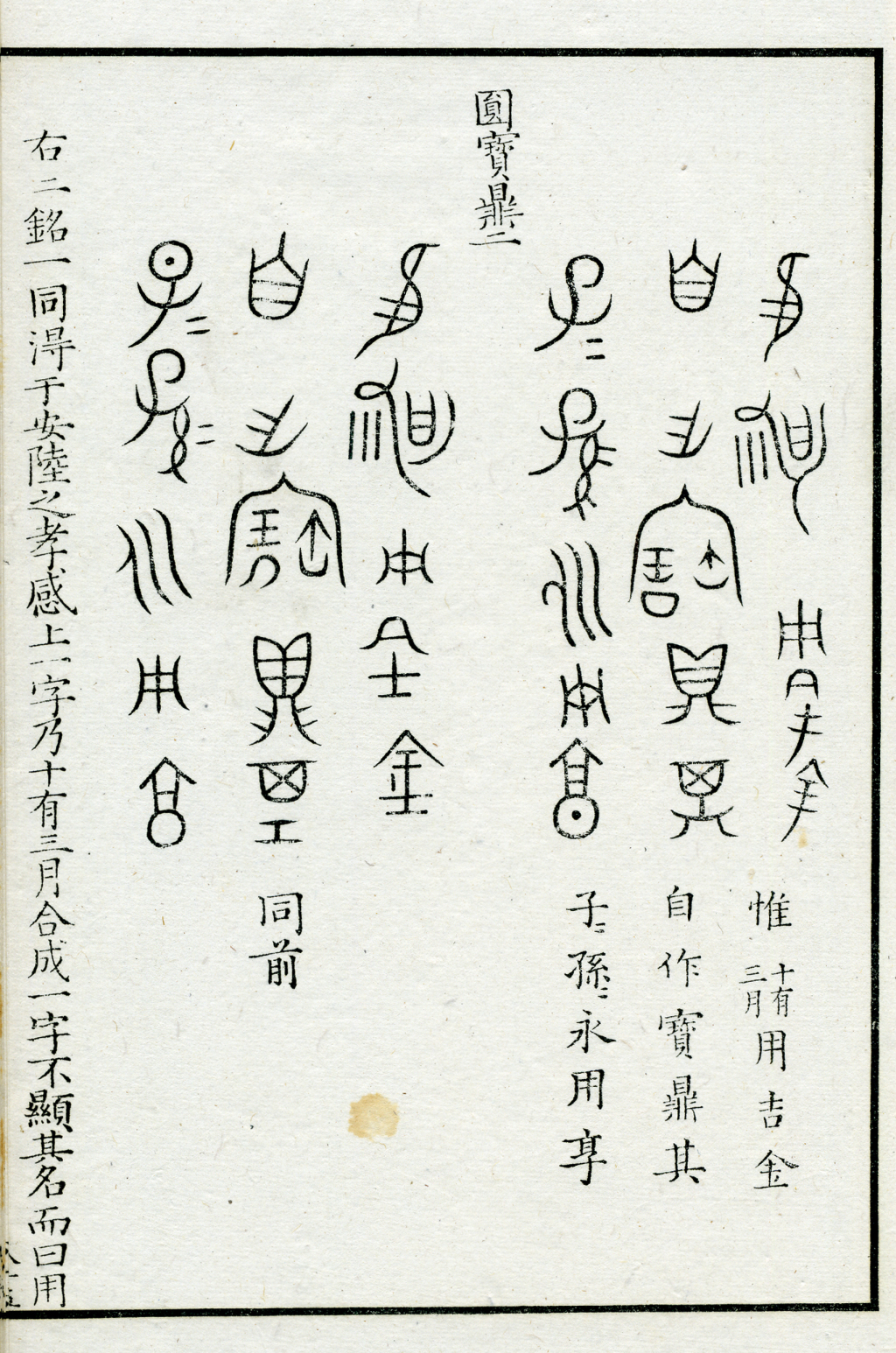

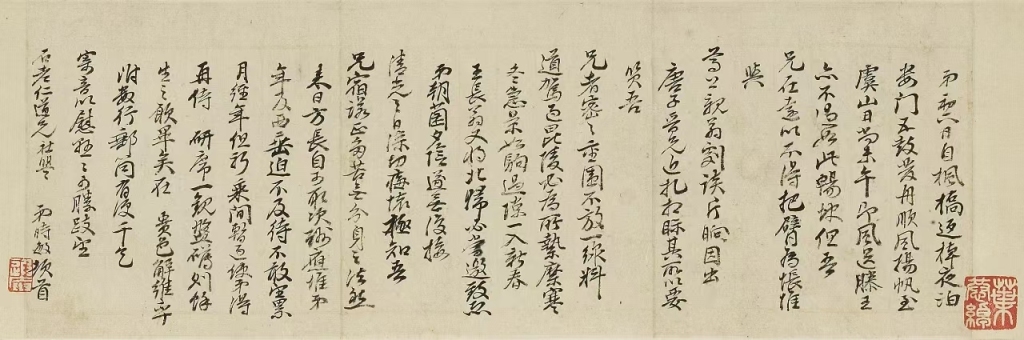

八大山人1694年作《安晚冊》中的“十有三月”花押

當然,要產出具有闡釋力的研究,除了具有理論視野,還需要對基本材料進行扎實可靠的處理。就中國書法史研究而言,包括對古代文獻、書跡等歷史材料的廣泛搜集、嚴謹甄別和細致考訂等方面的工作。在白謙慎一直以來的研究實踐中,這些工作都不曾缺席,如果我們把厘清八大山人花押的釋文和用法視為學術對沉潛考索者的饋贈,那么在研究中大量使用稿本信札所顯示出的輯考投入無疑是其長期努力的證明。對于稿本信札,我們可以在白謙慎的研究中看到具體的實際運用示例,也能從增訂版論文集中《信札和藝術史研究》一文看到其對相關經驗的介紹。在此文中,白謙慎對海內外重要的中國信札收藏、出版情況作了介紹,也梳理了藝術史領域內信札研究的總體歷程,同時列舉了一些依靠信札推進甚至改變了我們舊有的藝術史認知的重要研究,最后對釋讀信札時可能遇到的困難進行了梳理。稿本信札富含在其他類型的文獻中不易獲知的歷史細節,但釋讀確非易事,在識字、考訂人事和系年等環節之中經常可能遇到難題,而只有不斷加深對寫信和收札雙方相關信息的了解,才可能跨越障礙,在這座內容豐富的文獻寶庫中擷英拾萃。

實際上,不論是發掘中國書法的歷史細節,還是探尋這些細節的理論意涵,對書法本體的思考和體悟都是不可缺少的前提。白謙慎長期習字,熟悉歷代法書,在上世紀80年代初曾參與關于“書法是一種什么性質的藝術”的論辯之中。在《也論中國書法藝術的性質》一文中,白謙慎陳述了自己的基本觀點——“書法不是抽象藝術”,這源于其將中國書法的造型對象——漢字——視為一種具有可被造型的形象的事物,而并非只是記錄語言的符號。我們應當肯定,漢字是有形象的事物,漢字的形象是書法表現的對象,那么隨即也就會贊同“書法不是抽象藝術”的判斷。但我們也不得不承認,在判斷書法的性質時,確實遇到了較多、較復雜的問題:在有了書法范本之后,特別是書法經典出現之后,大多數人依賴于從這個較封閉的形式系統中獲得技術訓練,范本之于習書者類似于具象藝術中意圖描繪人體的寫實畫家把人作為一般意義上客觀的再現目標——更進一步說在書法中應是“物化”成了范本的書寫動作和狀態等是習書者真正的“再現”目標,因而即便習書者從經典中的藝術形象中獲得了靈感而創造出新的形式語言,書法之中似乎也免不了有接近于與抽象藝術相對的具象藝術的地方;可是,在書法經典的“原始積累”過程中,總有一些初創的、戛戛獨造的成分出現,那么書法中也就有了明顯不同于具象藝術之處。此外,則如白謙慎所強調的,中國書法具有很強的抽象性,這體現在書法常常不能直接傳達人具體的思想感情,而更多只能反映比較概括的審美傾向和趣味。對中國書法的性質的思考,無疑成為了白謙慎從事書法史研究的重要基礎。

八大山人的花押出自南宋薛尚功的《歷代鐘鼎彝器款識法帖》

明末清初書法是白謙慎從事藝術史研究以來較早關注的領域,增訂版論文集所收相關文章六篇,探討了這一歷史時期里的諸多書法現象。《17世紀中國藝術中的疾病、殘疾與畸形》對生活在明清鼎革之際的書畫家通過題跋、署款和印章所公開的自己身體的疾病、殘疾與畸形,以及他們在藝術中表現的支離、丑拙和殘破,從政治變遷、身份危機、情感隱喻和自我嘲弄等方面做了解讀。《清初金石學的復興對八大山人晚年書風的影響》則從明末清初的政治背景、思想動向和文人交往等方面分析了八大山人(1626—1705)晚年書風的改變有受到因金石學復興而出現的新的書法審美觀的影響。《八大山人花押“十有三月”考釋》厘清了花押的釋文為“十有三月”,而非顧文彬(1811—1889)釋作的“三月十九”,也明確了八大山人以之紀閏月的用法。《對聯雜議》主要關注寫在紙和絲織品上、裝裱后可懸掛在廳堂壁間用于欣賞的對聯——堂聯,書寫、使用堂聯大概在清初形成風氣,從此往后堂聯一直作為了一種重要的書法形制。《順治年間景德鎮瓷器上的題跋、書法與印章》和《陶瓷與書籍:觀鷺園藏康熙青花“昌江聚詠”觀音尊研究》都關注清初景德鎮瓷器上的文字書寫,前文通過分析文字書寫所反映出的文化意涵和審美趣味來探討瓷器消費群體的身份特征,后文則發現觀鷺園所藏青花“昌江聚詠”觀音尊可能是四位文人在雅集后所編詩集的“瓷質版”。

康熙年間的景德鎮制筆筒用文字作為裝飾

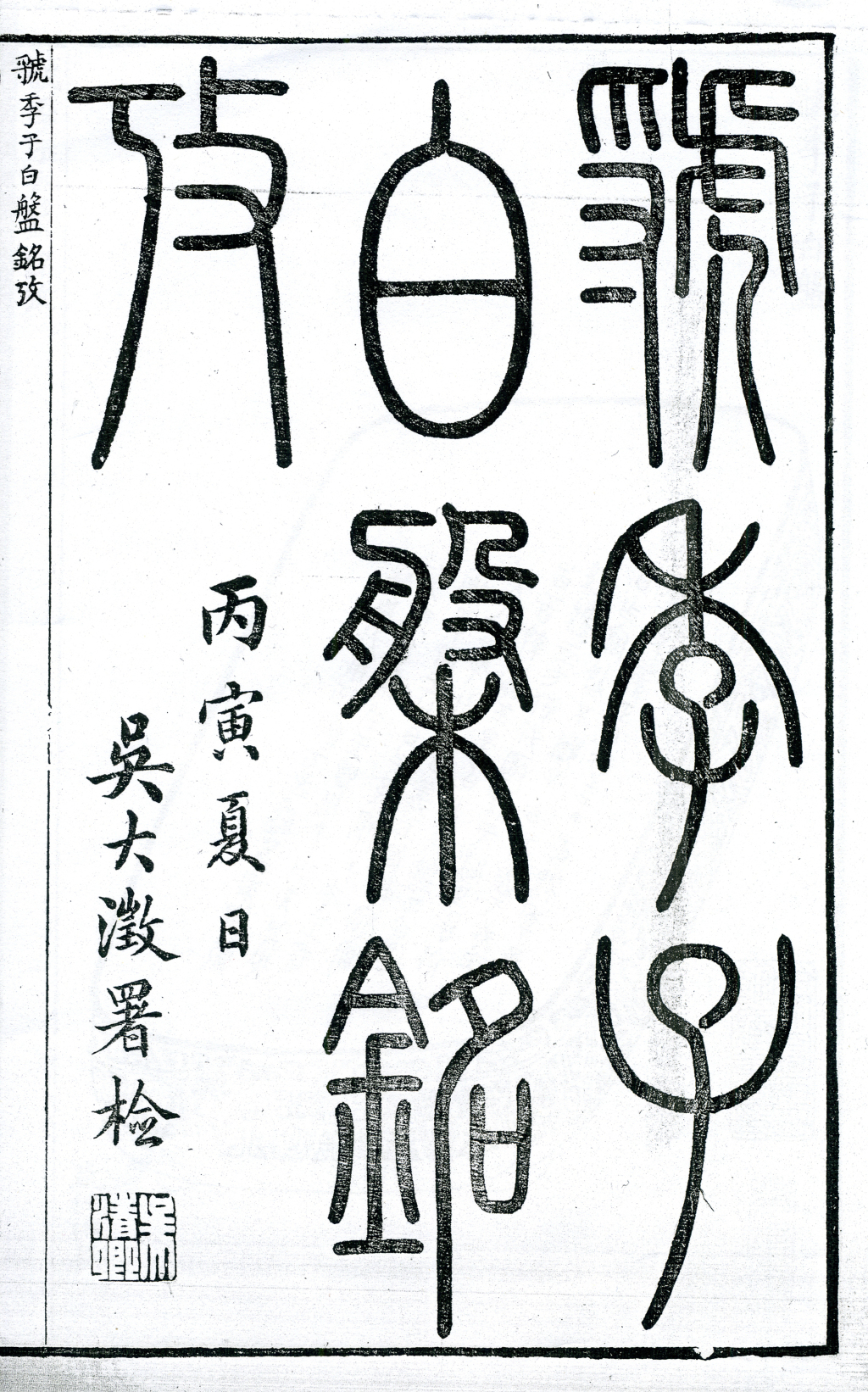

除了明末清初書法,白謙慎對晚清書法的研究也致力頗勤,增訂版論文集收有相關文章四篇,其中三篇是以吳大澂(1835—1902)為中心的研究。白謙慎長期關注吳大澂的書作、文獻,以吳大澂為中心探討晚清文人的傳拓、收藏等活動,特別是通過吳大澂對晚清收藏活動的社會機制進行了具體分析。論文集所收《吳大澂的篆書》《吳大澂和他的藝術家幕僚》和《1886年吳大澂在吉林的文化藝術活動》三文更關注吳大澂的藝術活動,對吳大澂在19世紀50至90年代間篆書的取法變化、個人風格養成和師友評價等進行了勾勒,也考察了吳大澂中進士前后的游幕經歷和任官后在自辟幕府中與幕僚共同進行的藝術活動,以及對吳大澂在1886年第二次出使吉林期間的書畫創作、拓本題跋和著作撰寫的完成過程與情境做了考辨。這三篇文章在呈現具體歷史細節的同時,也有更大的關懷——晚清士大夫的業余時間支配和知識結構,以及這些中國古代的社會精英所遇到的社會變遷。這些關懷使得具體的歷史細節被置于對更大歷史脈絡的梳理之中,實際上也為讀者在心中構建歷史的形象提供了細膩的材料來源。同樣的關懷,也體現在了《晚清官員日常生活中的書法》中,文章考察了十多位晚清官員在日記、信札中記錄的習字日課和作字應酬情況。這些官員作為當時的社會精英,普遍不賣字,但為應對日常生活中大量的書法需求,書寫了數量驚人的對聯和扇面。此文所關懷的,白謙慎在文末寫明:“研究晚清最后那一兩代官員日常生活中的書法活動,也就成為觀察處在巨變之中的中國社會精英文化生活的一個重要視點。”

吳大澂早期篆書作品

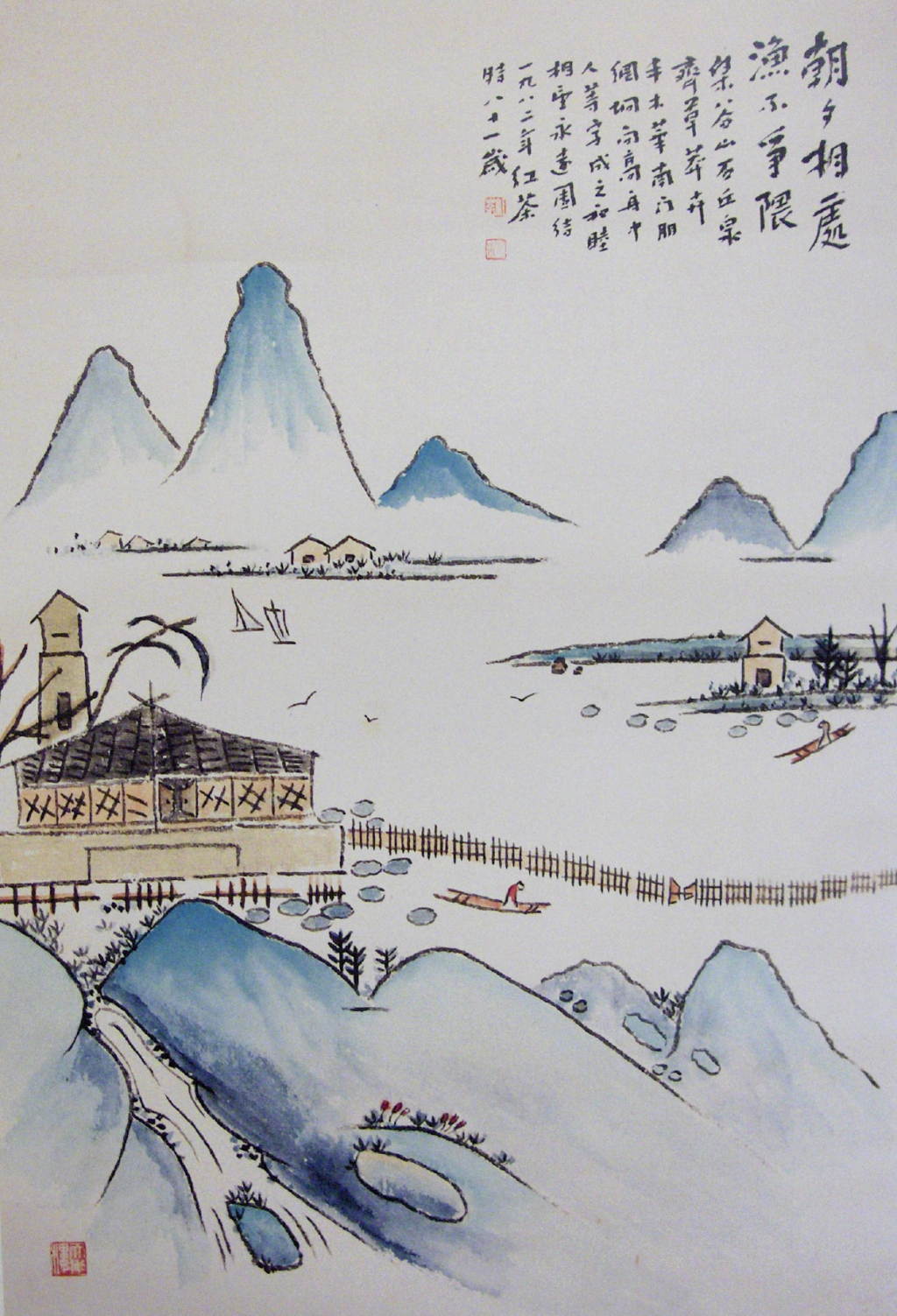

在20世紀中國的巨變中,書法也發生了很大的變遷。白謙慎十分留心20世紀書法,探討了20世紀中國社會精英結構的變化對書法所造成的影響,也觀察了此時期書法中的其他面向。《20世紀的考古發現與書法創作》對取法甲骨文、簡牘和敦煌遺書等20世紀的考古出土材料的書法創作進行了梳理,這些考古發現被納入書法的取法范圍是清代碑學和“二王以外有書”思想的延伸。《20世紀文字山水畫芻議》將“一種由文字構成或在山水中嵌入文字的山水畫”和一些以文字作為視覺構成元素的觀念藝術相聯系并進行了分析,兩者間的相似之處表明中國文字在20世紀藝術家眼中是一種重要的視覺資源。

丁衍庸刻肖形印

20世紀的畫家丁衍庸(1902—1978)曾以古文字入畫,而兼擅篆刻的丁先生還常以甲骨文、金文中的象形字入印,跨越了篆刻界頗以為法的秦漢璽印而更多取資于先秦,印風高古渾穆,《丁衍庸先生篆刻芻議》一文即對丁先生篆刻的文化背景、藝術淵源和風格特點作了介紹和分析。

沈尹默為張充和作行書小箋

在20世紀上半葉,中國的局勢帶來了知識分子、藝術家等的區域流動,也見證了沈尹默(1883—1971)與張充和(1913—2015)師生間的翰墨因緣,《沈尹默與張充和》一文勾勒了張充和在重慶任職期間問藝于沈尹默的往事,同時還介紹了張充和藏沈尹默書于重慶的墨跡數件。而主要活動于20世紀下半葉的書法家江兆申(1925—1996)則為白謙慎思考書法中的個人與集體“參照系”提供了啟發,《險峭而婉秀:歐體楷書與江兆申先生書法參照系的關系芻議》分析了江先生在長期的習書實踐中建立的以“險峭婉秀”為審美理想的參照系,以及江先生致力頗多的歐體楷書對這一參照系的建立所起到的作用,在20世紀至今書法的集體參照系發生巨大變化的現實中觀察江先生心中這個與傳統更貼近的個人參照系,自有其特別的當代意義。

王時敏致王翚信札 (楓江書屋藏)

對于書法,白謙慎也抱有藝術史學者的當代關懷,或者說是對當代的書法作藝術史的關懷,這在《與古為徒和娟娟發屋:關于書法經典問題的思考》(湖北美術出版社,2003年;榮寶齋出版社,2009年;廣西師范大學出版社,2016年)里有集中的展現,在增訂版論文集所收《關于當代書法史寫作的札記》及后附《關于當代文字環境及其相關的藝術史寫作的思考》中也可看到。關于當代書法史,白謙慎提示我們:在參照過去的書法史體例的同時,還要留心一些現象,比如時譽不隆但具備水準的書法家、當代文字環境以及一些和展覽、書法組織相關的當代體制因素等;同時,研究者也可以直接參與對當代的書寫中,如使用計量分析的方法研究當代的書法展,這樣的數據或許能為將來研究我們這個時代書法史的學者所使用。關注這些易被忽略的當代書法活動,一方面是白謙慎出于對古今之間差異的觀察,同時也源自其對蘊藏在所謂歷史選擇、時間淘汰的“機制”之中的必然與偶然的思考。實際上,白謙慎也確實以自己的研究參與了對當代的書寫之中,其拍攝的當代日常書寫的照片和對這些書寫的研究,在類似“娟娟發屋”這樣的手寫店面招牌、標語等日漸稀少的今天,把“不規整、有意趣”的書寫納入了書法史寫作的思考,又何嘗不是在為保存當代文字書寫的“歷史”而努力呢?

沈紅茶(1902-1985)的文字山水

對于一位歷史研究者,我們常常會欽佩于其對已沉沒在過去時空中的某個事件的捕捉,進而歆羨地步入其“再現”的歷史情景之中,但我們也要提醒自己,歷史研究者的敏銳同樣也可以體現在對歷史悠長脈絡的整體呈現中。增訂版論文集中《中國書信:私語的公眾化》一文,對中國古代書信被收藏、被作為書法范本的整體情況進行了梳理,也對古人寫信時使用的書儀、書體和箋紙作了介紹。而這些對中國書信史所作的概要,白謙慎選擇了圍繞“私人書信如何被公眾化、它們怎樣從私人空間向公眾領域轉移”的問題展開,將此問題作為中國書信史中關鍵變遷的闡述線索,則使得對歷史脈絡的梳理議題化、通論的寫作“問題化”。由此可見白謙慎在呈現歷史脈絡時的敏銳。

增訂版論文集里最后一篇文章是《美國的中國書法收藏和研究》,文章介紹了中國書法在美國的主要收藏、展覽和研究情況,以及美國民眾接受、理解和欣賞書法的總體歷程。對于遠隔重洋的異域,中國書法帶去了文化差異,造成了一些審美和理解上的困難,或許也激發出了彼處人們的探索興趣和視覺新鮮感;對于我們,書法作為一種文化傳承,了解其演變過程的細節和脈絡,或許有助于增加我們對傳統的理解。對于白謙慎而言,書法當然還是其長期傾注努力的學術硯田,以及寄寓熱愛的精神天地,《白謙慎書法論文選(增訂版)》正是其努力與熱愛的證明。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司