- +1

顧見心舟

顧景舟先生被譽為 “紫砂泰斗”,其地位不僅源于個人技藝的登峰造極,也在于他對紫砂藝術傳承與革新的深遠影響。作為20世紀紫砂藝術的集大成者,顧景舟的作品以“形、神、氣、態”四絕著稱,既承襲傳統文人壺的典雅氣韻,又融入現代美學理念。

顧景舟像

攝于中國宜興陶瓷博物館

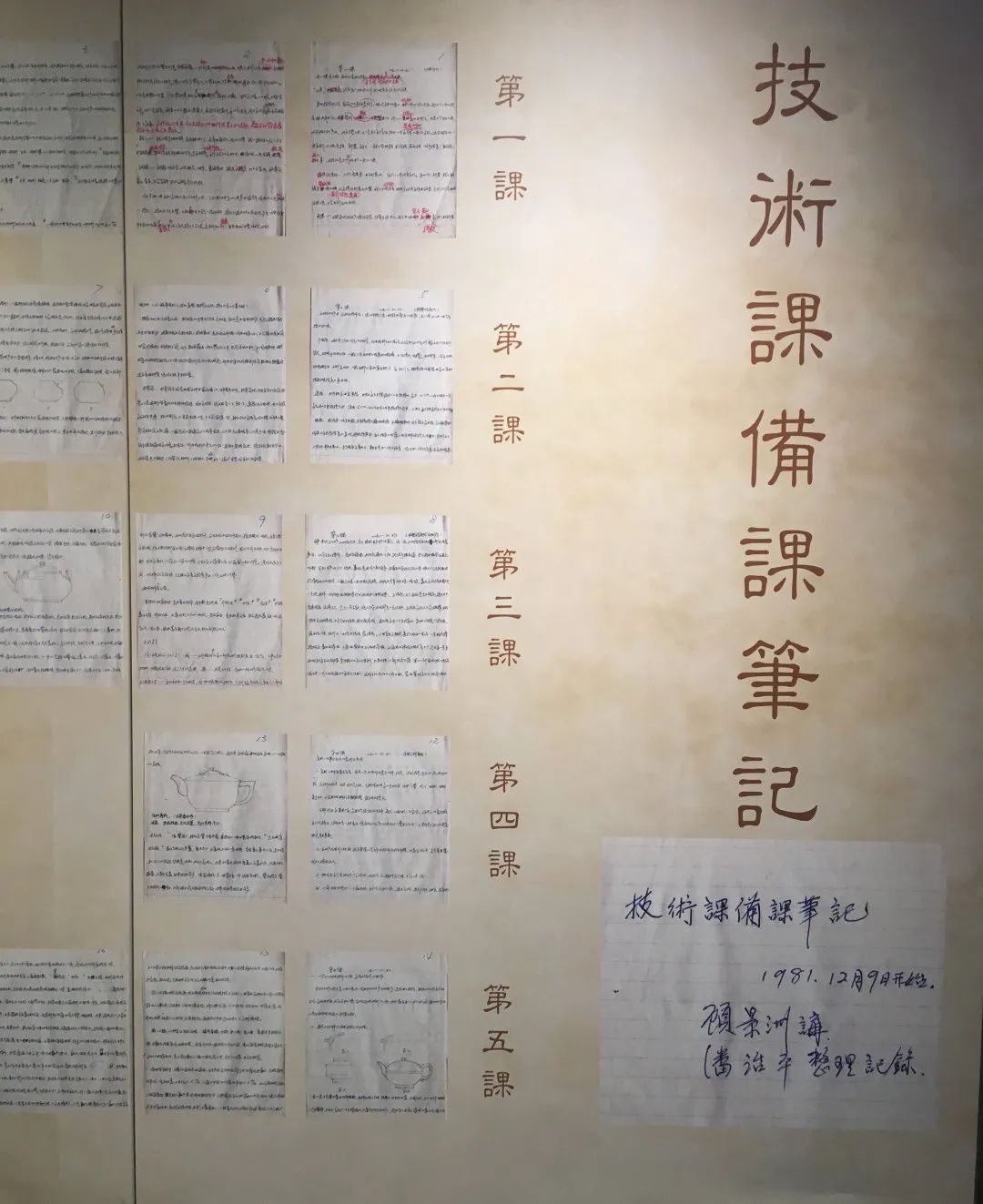

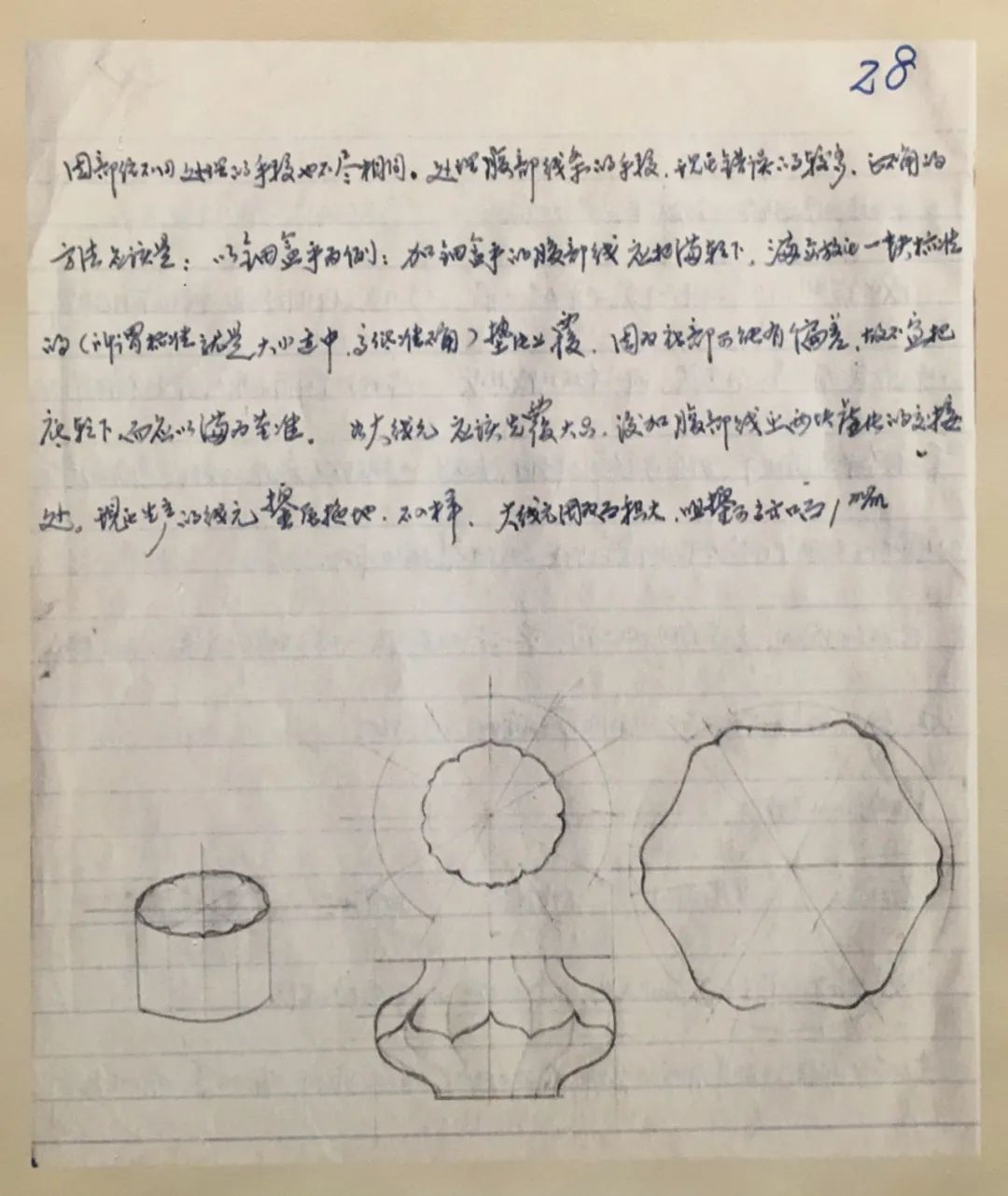

他早年參與宜興紫砂工藝廠的建立,打破傳統師徒制局限,倡導系統性教學,通過規范化的技術培訓和藝術指導,推動了行業整體水平的提升。培養了一批兼具理論與實踐的紫砂藝術家。

顧景舟技術課備課筆記

攝于中國宜興陶瓷博物

顧景舟還積極拓展跨界合作,推動紫砂藝術與文人書畫、雕塑等領域的融合。將學院派美學與傳統工藝結合,也是傳統文人紫砂在當今時代的具化。這些合作不僅提升了紫砂的文化內涵,更將其從實用器皿升華為“以器載道”具有哲學意蘊的藝術品。

細細品味,用心揣摩,通過對他每一件作品的欣賞,來領略紫砂的藝術魅力。

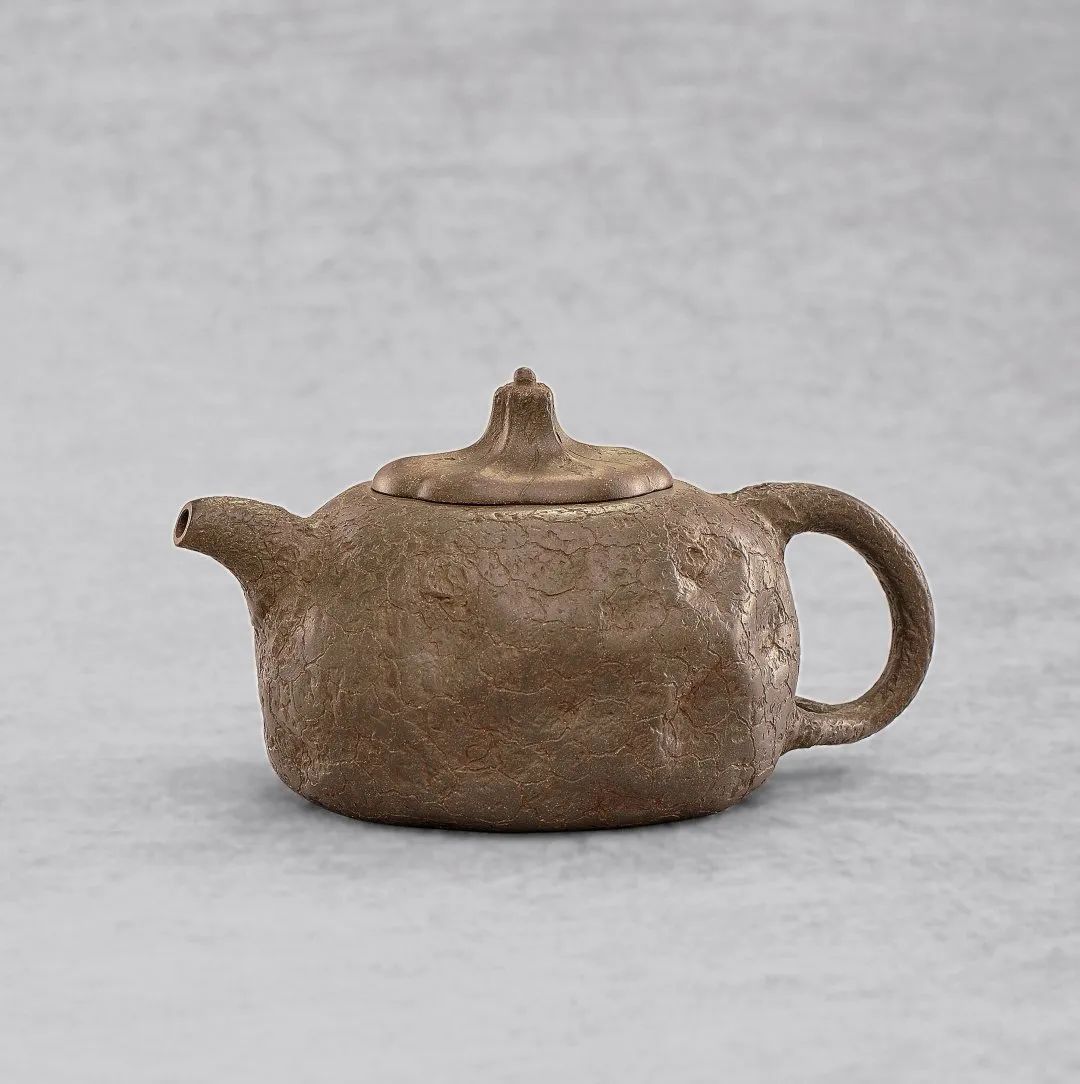

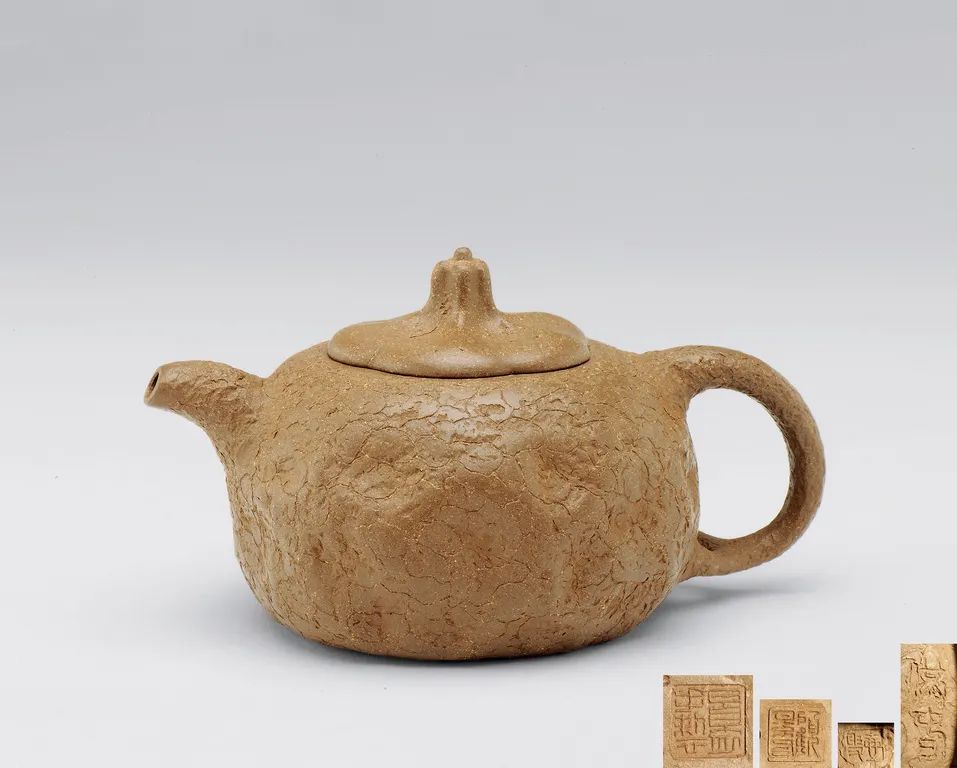

供春壺

供春壺是明代正德、嘉靖年間,江蘇宜興制砂壺名藝人供春所作的壺。傳說他姓龔,名春。供春是一位官員的書童。供春陪同主人在宜興金沙寺讀書時,寺中的一位老和尚很會做紫砂壺,供春就偷偷地學。后來他用老和尚洗手沉淀在缸底的陶泥,仿照金沙寺旁大銀杏樹的樹癭,也就是樹瘤的形狀做了一把壺,并刻上樹癭上的花紋。燒成之后,這把壺非常古樸可愛,于是這種仿照自然形態的紫砂壺一下子出了名,人們都叫它供春壺。

顧景舟制供春壺

中國嘉德2014春季拍賣會

顧景舟制段泥供春壺

中國嘉德2018春季拍賣會

根據顧老研究,此類供春式壺為清道光年間黃玉麟與吳大澂根據文獻記載的“供春樹癭壺”式樣,重新構思,合作而制。顧氏“供春”胎體輕薄,器身紋理繚繞形似斑駁的老樹癭,以瓜蒂形為蓋,壺整體造型樸質返拙,古意天真。

報春壺

報春壺以梅花報春為題,在挺秀飽滿的壺身上,運用雕鏤和捏塑等多種手法,生動地刻劃了梅花不畏風霜嚴寒之英姿,端麗穩重,精致傳神。

顧景舟制九頭詠梅茶具(報春壺)

中國嘉德2014春季拍賣會

顧氏“報春壺”,全器既有光素器的線條,也有花器的精細,氣韻天成。其壺流、鋬把、蓋鈕均以梅枝,姿態擬仿自然老勁。壺身和蓋面貼飾梅花幾枝,有再現迎寒傲立的風骨氣度。

三足高腰線提梁壺

“三足高腰線提梁壺”造型源自古代青銅禮器,是傳統文化古今遞穿的結晶。

顧景舟制提梁茶具套組(三足高腰線提梁壺)

中國嘉德2011秋季拍賣會

此壺身筒渾圓飽滿,敦足流線起伏變化,呈鼎立支撐,靜觀可見禮樂之肅穆。壺蓋內嵌,上飾寶珠扁鈕,兩彎流半切嵌人壺身,提梁折方,與壺身方圓相呼,三道半圓線依次環于壺身肩部,平衡了提梁上部空間的視覺重心。

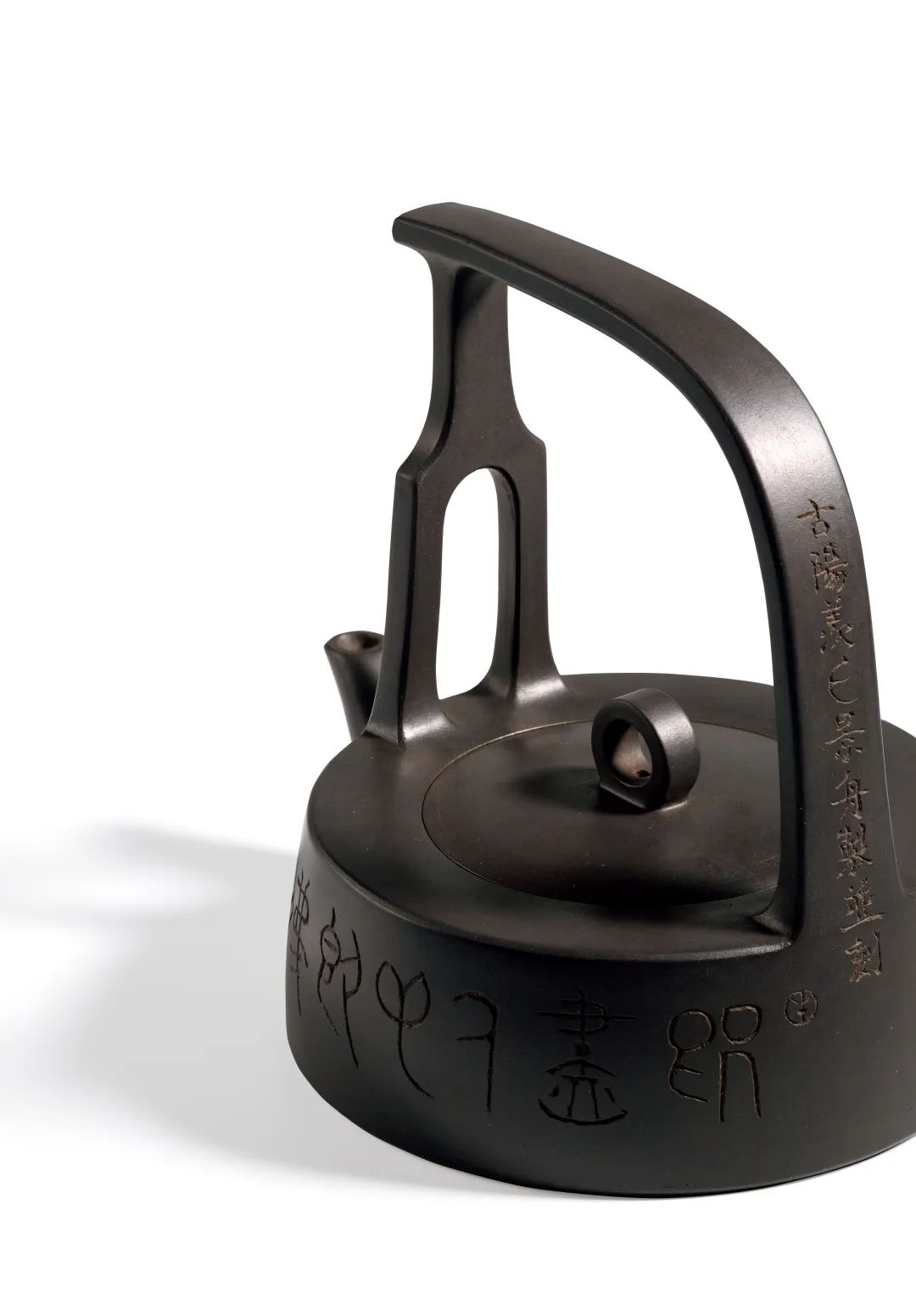

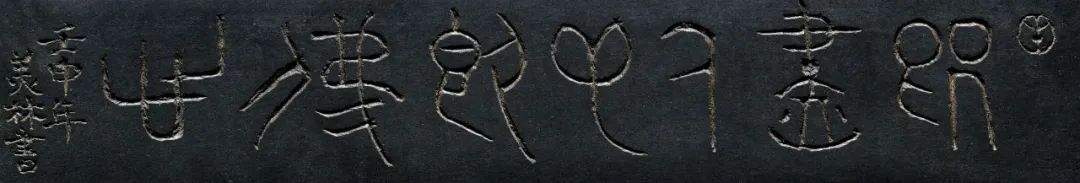

鷓鴣提梁壺

“鷓鴣提梁壺”是顧景舟一生之中少有的獨創造型。關于為何取名鷓鴣,多認為此壺的整體形狀或壺嘴頗似鳥狀,而顧氏自言一是抽象的形似,二是取一種名茶叫“金縷鷓鴣斑”之意。言意不盡,或有可言說之因。

顧景舟、韓美林合作鷓鴣提梁壺

中國嘉德香港2024春季拍賣會

此壺扁圓,線條簡潔明快,棱中見方的提梁,別于傳統的圓形,提梁的前支中分為二銜于壺身,極具視覺美感,同時兼顧結構的穩定。蓋鈕為直立圓環狀,妙思獨特。整體作品風格線條簡潔,頗具現代感。

此樂提梁壺

此樂提梁壺為顧景舟與韓美林的聯璧之作。造型融入了現代美學觀念,彰顯了兩位藝術家的創新與匠心。

顧景舟、韓美林合作此樂提梁壺

中國嘉德2013年春季拍賣會

此壺提梁的比例夸張,線條飄逸而又沉靜,力度凝重,整體風格清新,風韻別致。身筒呈扁鼓形,而倒梯形的提梁則增加了上位的寬度,使得提梁凌空而起,與壺身虛實相間,呈現出曲直剛柔、獨特匠心的效果。

上新橋壺

“上新橋壺”以江南水鄉的橋作為設計的主題,千百年來,文人騷客無數過往,水鄉的景和境在此壺相遇共融。

顧景舟制【荊溪孟臣制】款朱泥水平壺

中國嘉德2020秋季拍賣會

此壺用橋形鈕安置在整個壺蓋中央,成為整壺焦點。壺蓋采用寬邊,身筒肩部壓出一圈飽滿的肩線,從壺頂向下看,壺蓋寬邊的內外兩圈,及肩線身筒的兩圈,猶如橋下的水波,由內往外肆意蕩漾。更妙的是鋬把頂端上的設計,形似一葉扁舟,由遠及近,駛向水中央的橋旁。

扁罌壺

罌,《說文》:缶也。《廣雅》:瓶也。《康熙字典》顏師古注曰:“罌缶,瓶之大腹小口者也。”由此可見,扁罌及時扁罐之形。

顧景舟制紫泥扁笑櫻壺

中國嘉德2018秋季拍賣會

此壺為上下左右對稱的扁圓形,飽滿圓正,大口唇扁,壺口以上粗下細的子母線裝飾,咬合緊密,使得肩頸飽滿而不臃腫。三彎流舒展自然,圓把彎曲有度,整體造型極為簡練,但頗考校功底。

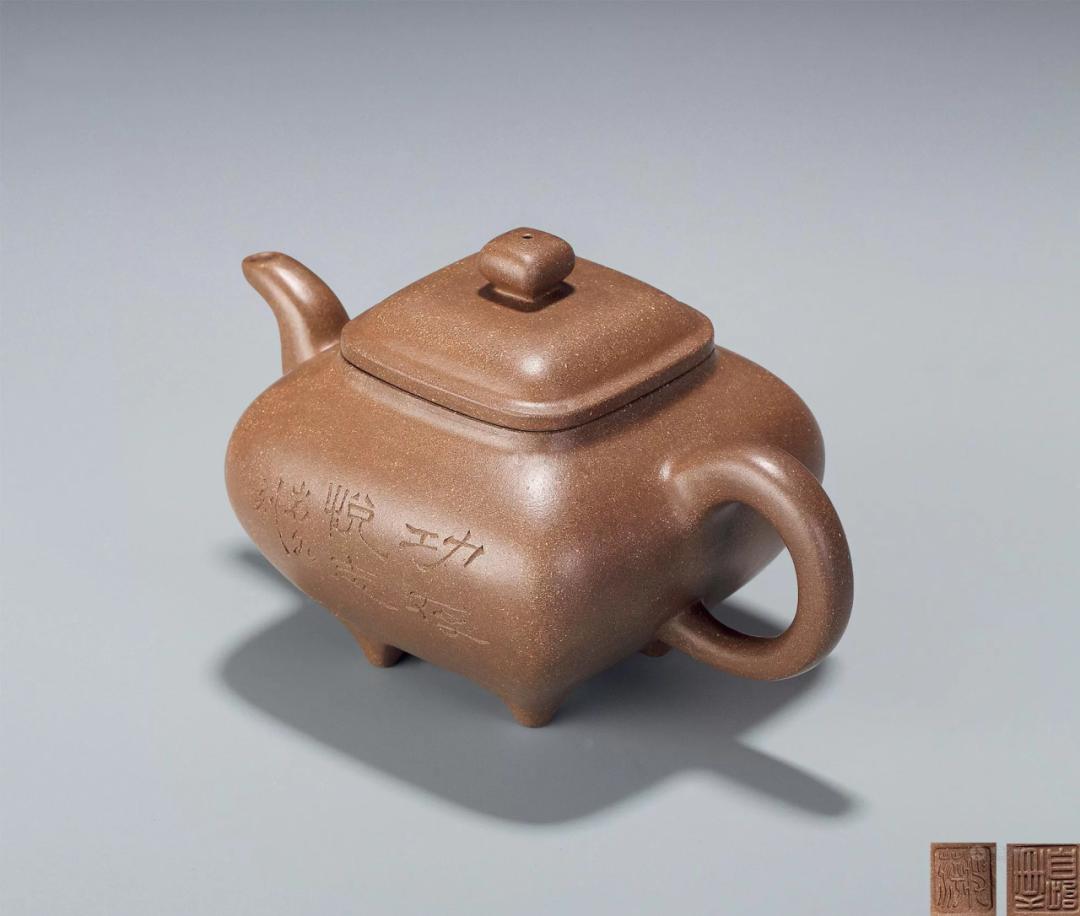

三足乳鼎壺

三足乳鼎壺是顧氏在借鑒吸收曼生“匏瓜壺”的基礎上進行再創作,將原有平底改成三足鼎式,中心上移,此壺是顧景舟晚年代表作之一。

顧景舟制三足乳鼎壺

中國嘉德2011秋季拍賣會

壺形似瓜,重心在下,呈上窄下寬的敦圓狀,一彎短流,曲柄流暢,底部貼三枚釘足。全壺光素圓潤,簡潔含蓄。

虛扁壺

“虛扁壺”自明末已應用于紫砂壺的制作。虛扁,一作書扁,原形容物體扁平,形似書本。宜興方言中“書”與“虛”同音,后多用“虛扁”。

顧景舟制紫泥虛扁壺

中國嘉德2019春季拍賣會

此壺在設計中為了使得茶葉泡制過程中能夠順利翻滾,顧氏在傳統虛扁壺的基礎上加大了身筒高度,內收了下腹,使得身筒更具張力,更具靈動性,同時增加了蓋邊線和口線,圈足也增加了底線,相互呼應老味十足。

傳爐壺

傳爐是紫砂壺的一個經典器形,其制造型取材于青銅器,清末民初尤為世人偏愛。

顧景舟制傳爐壺

北京匡時2013春季拍賣會

此壺以方器為本,融入圓器的氣韻特征,將壺身上下及鑲接的棱角規圓,整體造型方中帶圓,氣韻盎然。鋬把為正耳式,挺括有力。壓蓋、口線與蓋板線均為方型圓角。方圓鈕,與壺身搭配協調,暗接式釘足,呈上闊下窄的倒錐形,增加壺體造型的輕盈感。

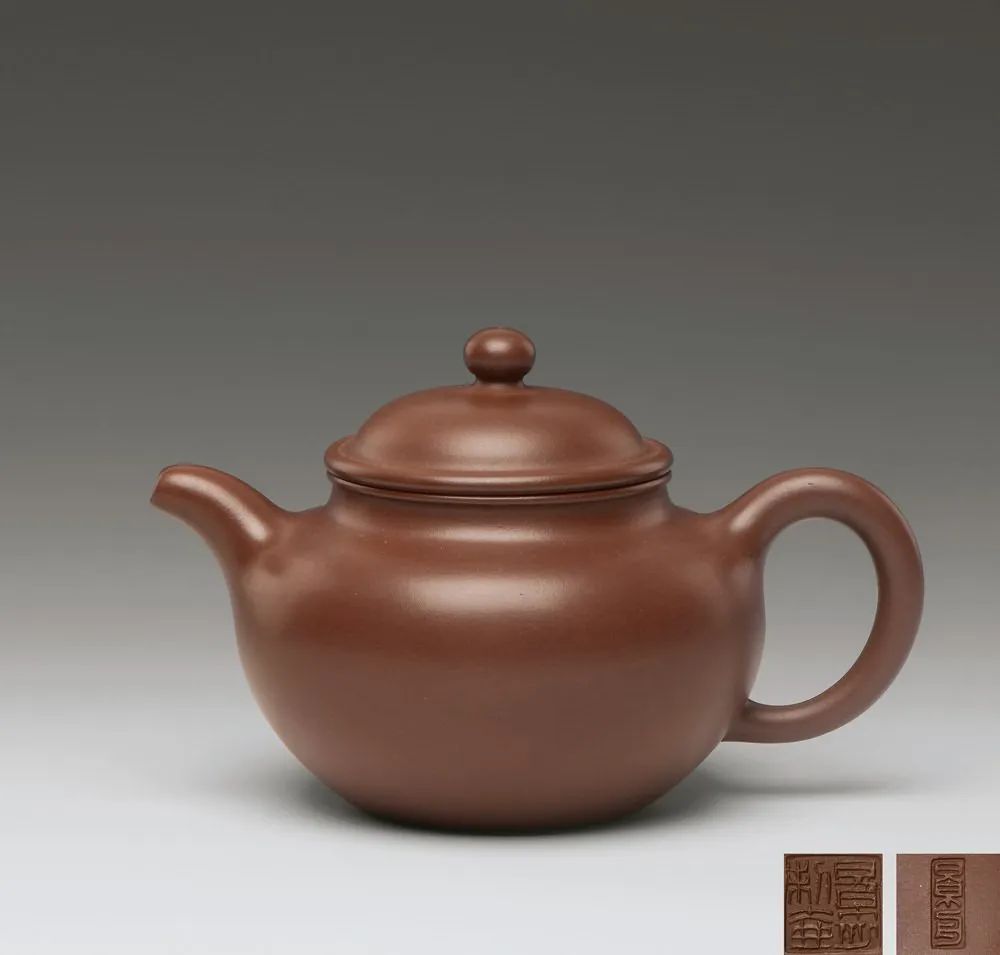

掇球壺

掇球壺是紫砂壺的經典壺式,掇,摞起來的意思。掇球,即摞起來的球。

顧景舟制掇球壺

中國嘉德2010秋季拍賣會

此壺圓潤飽滿,簡素線條中極具氣度。壺身、壺蓋、壺鈕的輪廓呈圓球堆疊狀,短頸上飾圓口線,一彎流曲屈有度,圓把挺拔有張力,壺的整體線條流暢舒展,端莊雅致至極。

漢君壺

漢君壺的起源可追溯到陳曼生創制的扁石壺,經過幾代紫砂藝人的不斷改良,至清末民初時基本定型。

顧景舟制漢君壺

上海春秋堂2013春季拍賣會

此身筒呈三面扁鼓狀,一立兩斜。三彎流,耳狀把,橋鈕嵌蓋。整體線面飽滿,修飾講究,一氣呵成,配以書刻,神韻俱佳。

木瓜壺

“木瓜壺”系二十世紀三十年代流行的紫砂壺款式。《詩經》:“投我以木瓜,報之以瓊琚。”隱喻飲水思源,知恩善報。

顧景舟制木瓜壺

北京匡時2012秋季拍賣

此壺身筒比前人作品骨架略微放高,更具亭勻雅致。壺嘴曲折作疤節狀,布局合理。壺把、壺蓋上枝葉攀生,葉莖葉脈點綴,展現含蓄的自然美,簡約而生動。

匏瓜壺

匏瓜壺造型來源于短柄圓腹的“瓢葫蘆”,亦為曼生壺式之一。

顧景舟制匏瓜壺

中國嘉德2011春季拍賣會

顧景舟制匏瓜壺

江蘇觀宇2018秋季拍賣會

顧氏“匏瓜壺”由純凈紫泥制成,色調雅和潤澤,下大上小鼓腹狀,沉穩勻靜,線條流暢,過渡自然,口蓋截面。嵌合縫隙不顯。整體造型古樸雅致,為飲玩佳器。

朱泥水平壺

水平壺流行于廣東福建及東南亞地區,適飲“工夫茶”,此為顧氏水平壺多種式樣之一。

顧景舟制水平壺

中國嘉德2013春季拍賣會

朱泥小合歡壺

合歡壺為“曼生十八式”之一,身筒是上下兩部分相接,故名。此為顧氏所做合歡壺早期壺型。

顧景舟制朱泥小合歡

中國嘉德2013春季拍賣會

顧景舟制作朱泥小合歡

北京保利十二周年秋季拍賣會(2017)

此壺式整體沿襲傳統技法,相較后期所做大壺,此壺小巧,壺流曲長外延,更符“水平壺”工藝特定。

圖片僅為驚鴻一瞥,供后學者敬仰追慕。

觀復紫玉金砂系列-朱泥小品壺

(梨式/挺秀/逸公)

梨式,因其型似梨狀而名,最早為瓷器造型。其原始造型出現于五代,宋、金時期南北方各窯也有相似造型瓷器燒制。較為標準的梨形壺是在元代開始出現。紫砂梨式壺,創制于明末清初,諸多資料提及梨式壺,源于明末清初制壺名工惠孟臣的朱泥作品。

此梨式壺壺身線條較一般梨式而言稍矮,更具豐腴安穩之感,三彎流曲度舒展,由壺腹延展而出,與耳環把間隔壺身相襯;壺腹飽滿,敦收出小足;截蓋式設計,蓋平微拱;珠鈕配合壺體一扁一圓,鈕座微擎,使蓋鈕挺拔便于拿取,整體意態柔美,穩健韻秀,觀之難忘。

明清制壺名手眾多,稱名者有張君德、惠孟臣、惠逸公、陸思亭等,為后世仰慕。所傳壺品多小巧精妙,成為經典壺式,成為后世朱泥小壺的代名詞。

此壺挺秀,為孟臣壺變式,壺身昂挺,腹部鼓出,型如扁燈。壺口、壺底均需收束,在橫向形成一種張力。口蓋子母線清晰,尤見精神。壺蓋圓鼓頂平,壺鈕長圓,便于拿取。三彎流胥出,鋬把蓄勁,式度凝練,形器型張弛有度,透出一股清雅古韻。

俗諺有:“一無名,二思亭,三孟臣,四逸公。”其中逸公,即惠逸公,清雍正、乾隆時制壺高手。逸公所制茗壺,作品雅致脫俗,巧而不纖,古樸可愛。

此逸公壺,為變式,壺形制古雅,式度凝練而飽滿。流出三彎與壺身明接,曲把如耳,線條暢順和諧。蓋式高隆平頂,圓鈕安然于壺上,邊沿直出,顯干練挺拔,尤具特色。壺底內凹,做隱圈足,倍見巧思。整體簡潔飽滿,剛柔相濟,極宜茶事和把玩。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司