- +1

長三角議事廳|數字技術創新網絡如何鍛造長三角經濟韌性

長三角,中國經濟最活躍的“增長極”,正以數字經濟為引擎,書寫區域高質量發展的嶄新篇章。根據《2024長三角數字經濟發展報告》,2023年長三角數字經濟增加值突破12萬億元,占三省一市GDP的40%以上,約占全國的30%。從上海的國際化創新樞紐,到杭州的數字產業集群,再到合肥的高科技崛起,這片土地不僅是科技創新的前沿陣地,更是區域經濟韌性構建的主戰場。然而,在全球經濟波動與技術變革的背景下,數字技術創新如何為長三角注入韌性?本文基于長三角41個城市2020-2021合作創新專利和經濟社會發展數據,刻畫長三角城市數字技術創新網絡及經濟韌性時空演化特征,探索其對區域經濟韌性的深遠影響。

數字技術創新網絡:一張日益緊密的“協作網”

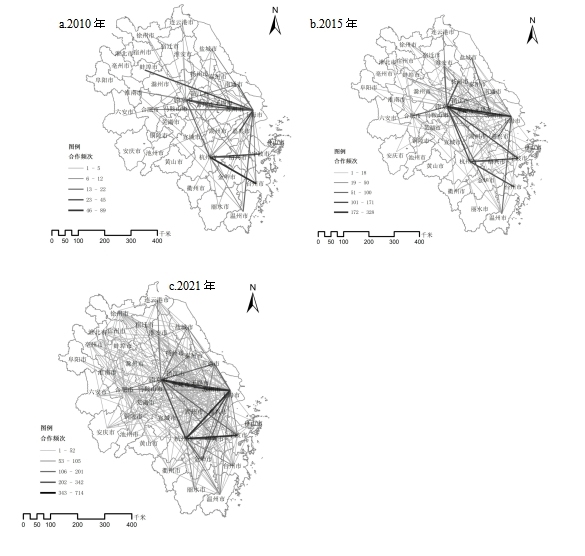

利用ucinet6.0軟件對長三角2010-2021年城市間數字技術創新網絡特征進行測度,選取2010年、2015年和2021年為例進行可視化表達(圖1),長三角數字技術創新網絡呈現出以下顯著特征:

第一,網絡規模持續擴張。2010-2021年間,長三角數字技術創新網絡的規模不斷擴大,參與數字技術協同創新的城市主體數量不斷增加。至2021年,數字技術創新網絡已覆蓋長三角區域全部41座城市。

第二,網絡密度顯著提升。整體網絡密度由2010年的0.7402上升至2015年的3.6878,2021年進一步上升至10.8659。這表明長三角數字技術創新網絡內部的聯系逐漸加強,網絡結構逐漸走向成熟。

第三,核心城市引領創新。上海、南京、杭州等直轄市和省會城市在數字技術創新方面與其他城市聯系最為緊密。其度數中心度、中介中心度等結構指標也位居前列,處于創新網絡的核心位置,輻射帶動周邊城市的數字技術創新活動。

2010-2021年長三角數字技術創新網絡時空演化 本文圖片均為作者自繪

與長三角其他技術創新網絡相比,長三角數字技術創新網絡主要有以下三個顯著特點:一是數字技術創新網絡的整體密度較高。主要是因為數字技術涉及領域廣泛,且具有復雜度高、技術攻關難度大、專業化人才缺失的特點,迫切需要不同創新主體聯合攻關,這直接推動了數字技術創新網絡的形成。二是數字技術創新網絡的動態變化較大,提升幅度高于其他產業或技術創新網絡,主要是因為數字技術的發展時間不長,2010年開始起步,后來隨著產業技術革命、數字化轉型政策的陸續實施,各城市紛紛加快數字技術發展步伐,實現了數字技術創新網絡的跨越式發展;三是數字技術創新網絡的節點較為固定,網絡體系穩定性強,這也進一步證實數字技術的門檻較高,并非所有地區都適宜大力發展數字技術。

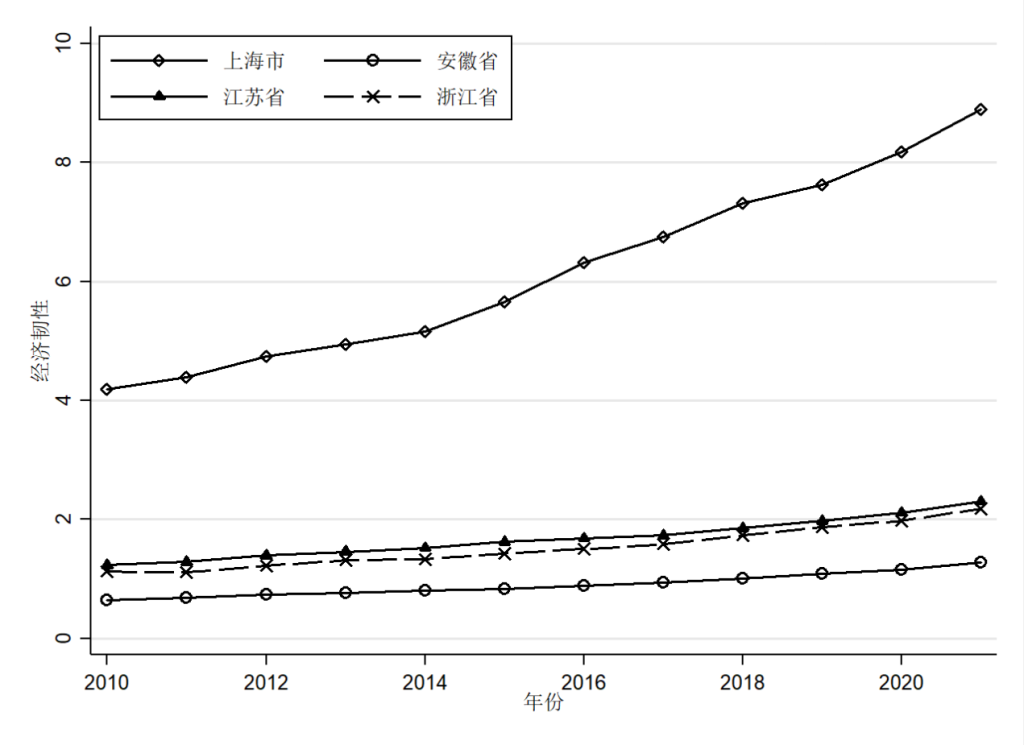

從抵抗和恢復力、適應與調整力、創新與轉型力三個維度構建評價城市經濟韌性評價指標體系,利用熵值法對長三角城市經濟韌性進行測度,并分省市計算均值(圖2)。研究發現,2010-2021年長三角城市的經濟韌性均呈現逐年穩步上升態勢。上海市、江蘇省、浙江省、安徽省的區域經濟韌性分別由2010年的4.18、1.23、1.12、0.64上升至2021年的8.90、2.30、2.17、1.27。其中,上海的經濟韌性水平最高,江蘇和浙江次之,安徽省相對最低。

2010-2021年長三角經濟韌性的變動趨勢

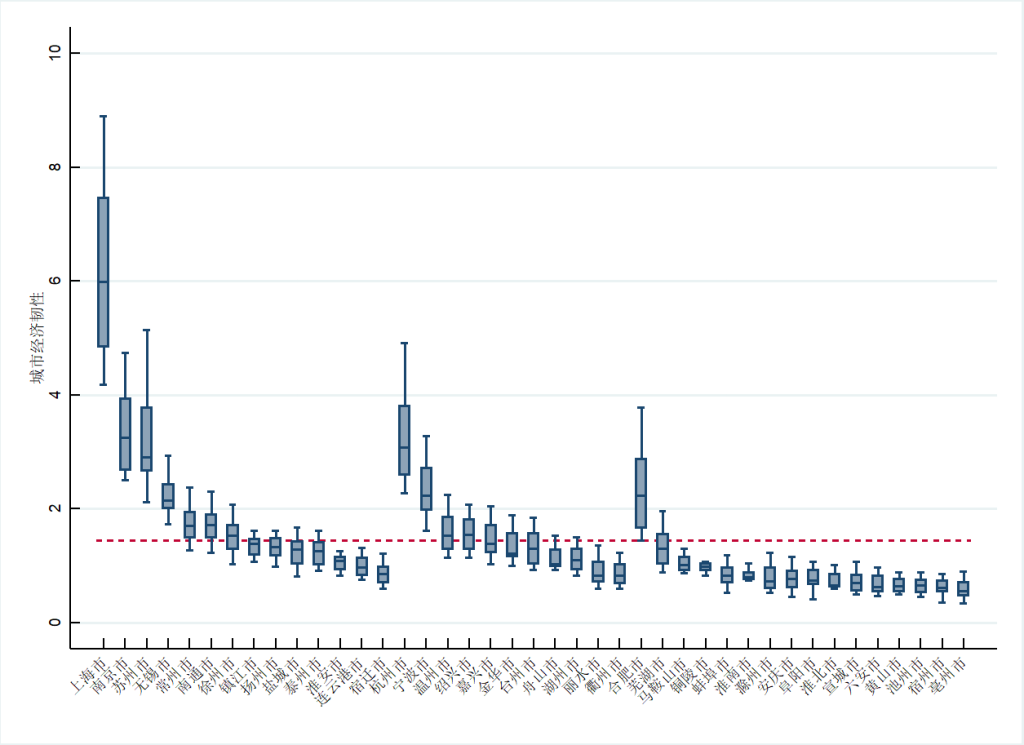

利用Stata14.0軟件繪制研究期內長三角41個城市的經濟韌性箱線圖(圖3),直觀反映原始數據的聚散情況,箱體和線段越長說明數據越分散,越短說明越集中。觀察到主要特征如下:

第一,城市間韌性差距明顯。長三角各城市經濟韌性變化存在較大差異。上海的經濟韌性離散程度最大,表明其在研究期內經濟韌性提升幅度最大。南京、蘇州、杭州等城市處于第二梯隊,離散程度次之,經濟韌性水平相對較高。無錫、寧波、合肥等城市處于第三梯隊;宿遷、黃山、池州等城市經濟韌性水平較低且提升幅度較小。

第二,各省城市特征各異。江蘇省內城市經濟韌性呈現明顯階梯狀分布:南京和蘇州的經濟韌性水平最高且增長最快;無錫、南通、常州等城市次之;淮安、鹽城等蘇北城市的經濟韌性水平較低,且研究期內增長幅度較小。浙江省內杭州和寧波的經濟韌性水平較高且提升幅度大,其余城市經濟韌性水平接近長三角平均值,且提升幅度相對較大。安徽省僅合肥市的經濟韌性水平較高且提升幅度較大;蕪湖市的經濟韌性水平基本與長三角均值持平,其余城市的經濟韌性水平均低于長三角均值,且提升幅度小。

2010-2021年長三角城市經濟韌性箱線圖。注:虛線為研究期內所有城市經濟韌性的均值。

創新網絡鍛造韌性:核心與邊緣的雙面效應

采用面板固定效應模型進行基準回歸,將度數中心度、接近中心度和中介中心度作為解釋變量,經濟韌性作為被解釋變量納入基準模型,并進行穩健性檢驗。研究結果表明:

第一,創新聯系促進韌性提升。與其他城市的數字技術創新聯系有助于提升本地的城市經濟韌性。創新聯系越多、強度越大,越能共同分攤創新成本,并接受其他城市的創新溢出,進而提升經濟韌性。在抵御沖擊期,能充分利用現有資源,降低外生沖擊對城市創新活動的破壞。在恢復調整期,能推動新經濟部門的產生與發展,助力城市經濟快速復蘇。

第二,連接效率增強韌性。城市可以通過提升在創新網絡中與其他城市的連接效率來增強城市經濟韌性。處于創新網絡外圍的城市,由于自身創新資源有限,難以實現高質量數字技術創新。若能通過較短 “距離”高效率地與高等級城市產生數字技術創新合作,更能有效承接高等級城市的知識溢出,提升城市創新水平,加強經濟韌性。

第三,中心權力的雙面性。越是處于創新網絡中心的城市,說明其對其他城市數字技術創新活動的控制能力就越強,但反而會對城市經濟韌性產生負面的抑制作用。上海、南京等高中介中心度的核心節點城市的權力過于集中,這使其傾向于以自身為中心形成凝聚子群,與知識基礎相似的城市合作,容易產生“路徑鎖定”,從而削弱自身城市經濟韌性。

進一步探究數字技術創新網絡對長三角區域內不同區位城市的影響效應,根據《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》,將上海、南京、無錫、杭州、寧波、合肥、蕪湖等27個城市劃分為核心區,其余14個城市為邊緣區,分組進行回歸分析。結果顯示,邊緣城市存在創新資源匱乏、動力不足、能力欠缺等問題。相較于數字經濟發展水平較高的核心城市,提升邊緣城市在數字技術創新網絡中的中介中心度,即增強其在創新網絡中的“控制”能力,更有利于強化其獲取數字技術創新資源的能力,增強對數字經濟發展的支撐作用,帶動區域經濟韌性的提升。同時,城市經濟密度對核心城市的經濟韌性產生顯著負向抑制作用,而對非中心城市并無顯著抑制效應,這進一步印證了核心城市過高的經濟密度帶來“擁擠效應”,不利于城市經濟韌性。

提升區域韌性,還需織密創新網絡

本研究以長三角41個城市為研究對象,基于數字技術創新合作專利數據構建數字技術創新網絡,運用社會網絡分析法對創新網絡的結構特征進行剖析,并通過計量模型實證探究了數字技術創新網絡對區域經濟韌性的影響。主要研究結論如下:

第一,長三角數字技術創新網絡緊密程度日益提高,同時逐漸演化形成“核心-邊緣”結構和凝聚子群結構。上海、杭州、南京、蘇州等城市成為數字技術創新網絡的核心,并且各自作為一級或二級“凝結核”促進凝聚子群的發展。

第二,城市在數字技術創新網絡中的度數中心度和接近中心度對城市經濟韌性的提升有正面的促進作用,即更緊密、更有效率的數字技術創新合作聯系會帶動城市經濟韌性的提高。

第三,城市在數字技術創新網絡中的中介中心度對城市經濟韌性具有顯著負面影響。這可能是由于網絡中“權力”過于集中,與少數城市合作形成“路徑依賴”,從而削弱經濟韌性。提升邊緣城市在數字技術創新網絡中的“控制”能力,更有利于強化獲取數字技術創新資源,進而提升其城市經濟韌性。相較于核心城市,非中心城市的數字技術創新能力較弱,因而數字技術創新合作聯系對長三角邊緣城市的經濟韌性提升幅度更大。

基于以上研究結論,提出如下對策建議:

第一,強化區域創新合作。加強長三角內部各城市的數字技術創新合作聯系,通過構建高能級的創新網絡節點城市,增強知識溢出效應,促進知識等創新資源的合理有序高效流動,推動數字技術創新成果落地,為數字經濟發展持續賦能。

第二,政策引領協同發展。以《數字中國建設整體布局規劃》《長三角科技創新共同體建設發展規劃》等政策為指引,協同推進數字技術創新合作,夯實數字基礎設施和數據資源體系,激發社會創業創新活力。推動數字經濟和實體經濟的深度融合,使數字經濟成為區域經濟保持活力和韌性的重要支撐。

第三,優化核心城市輻射。增強創新網絡核心城市的輻射效應,引導創新要素在城市之間集聚和擴散,協同提升區域數字技術創新能力,彌合“數字鴻溝”。同時,需注意核心城市與多元化創新主體的互動合作,避免路徑依賴和路徑鎖定導致城市在面臨風險沖擊時的韌性下降。

第四,助力邊緣城市發展。引導處于數字技術創新網絡邊緣區域的城市充分利用網絡知識溢出效應的正外部性,不僅要加強與核心城市數字技術創新的直接聯系,還要提升在創新網絡中的“中介”地位,增強對創新要素與創新資源的掌控能力,進而推動數字經濟發展,提升區域經濟韌性。

(本文作者曹賢忠系華東師范大學城市發展研究院教授、博士生導師,上海城市發展協同創新中心副主任,上海市人民政府決策咨詢基地“青年菁英”;呂磊系華東師范大學城市發展研究院碩士研究生。原文刊發于《地理科學進展》2025年第1期,本文是對原文的精簡。)

-------

“長三角議事廳”專欄由教育部人文社會科學重點研究基地·華東師范大學中國現代城市研究中心、上海市社會科學創新基地長三角區域一體化研究中心和澎湃研究所共同發起。解讀長三角一體化最新政策,提供一線調研報告,呈現務實政策建議。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司