- +1

文脈長江|大滌難尋——揚州石濤遺跡尋訪記

江水澎湃,奔騰向東;江聲浩蕩,滋養文明。澎湃新聞推出的《文化中國行|文脈長江》,從上海出發,溯江而上,行走長江沿岸,巡禮長江文脈。

本文為揚州石濤遺跡尋訪記,其中揚州大滌草堂遺跡附近已被附會為一所茶園飯店。

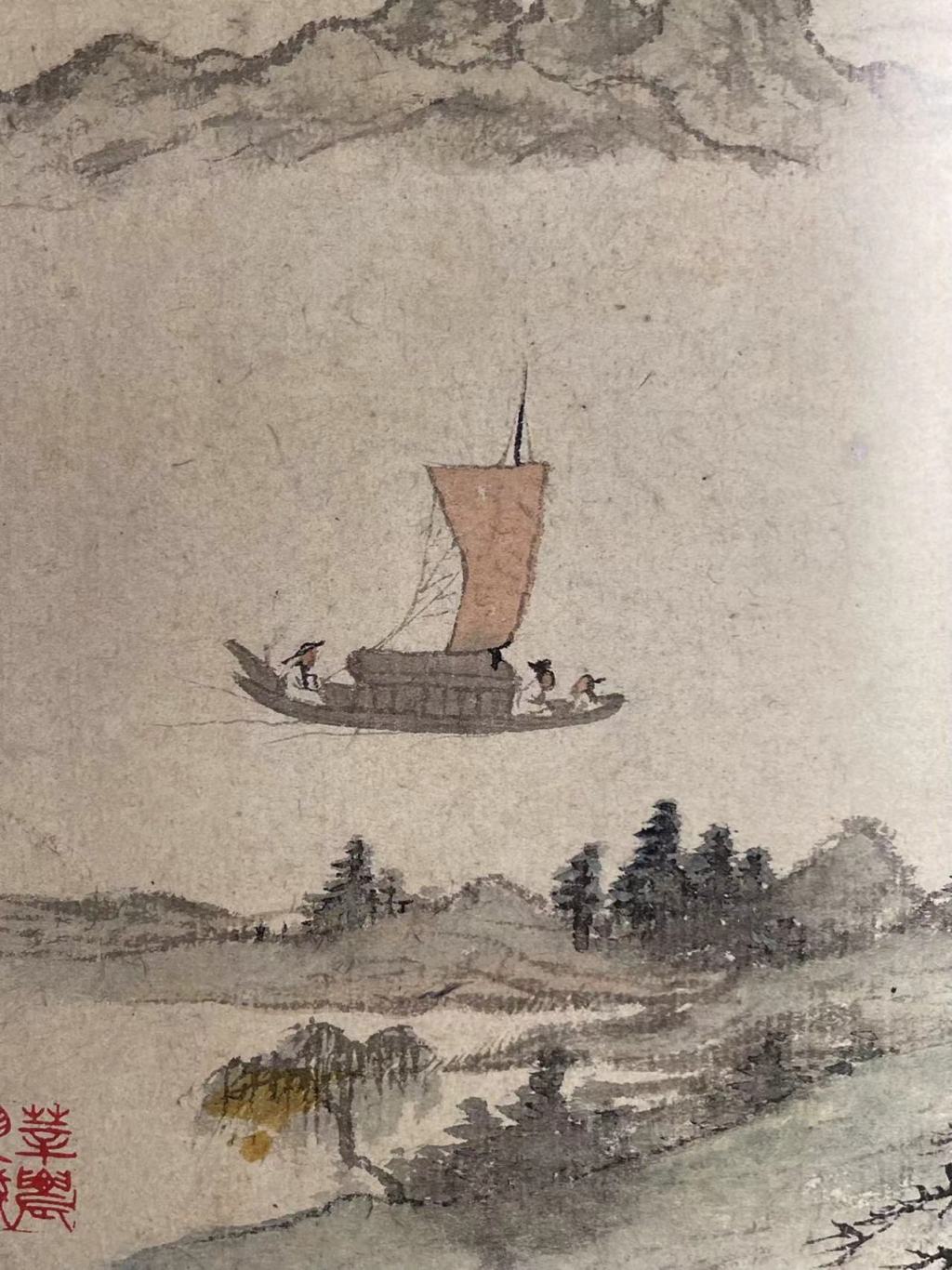

“文脈長江 H5“海報,點擊圖中二維碼可走進古畫。 圖片:石濤《江行畫冊》局部

(一)

倘若僅提一件對自己影響最大的畫作,想來想去,似乎也只能是清代石濤的《淮揚潔秋圖》。

原因無他,那是我平生擁有的第一件石濤畫作(當然是高仿復制品)——是中學時教我三年書畫的樂非老師所贈。樂老師有狂狷氣,受其父親影響,極愛泰山經石峪,書畫求高古氣與金石味,臨畢業時寫了不少字畫贈我,又贈了一些他收藏的名家書畫高仿品,沈周、唐寅、石濤的山水,齊白石的秋蟬,張大千的仕女……自己最喜歡的卻是《淮揚潔秋圖》,大概因為大氣且筆墨淋漓,便將此畫懸在書桌前,讀書寫字之余,日夕觀摩,常看常新。

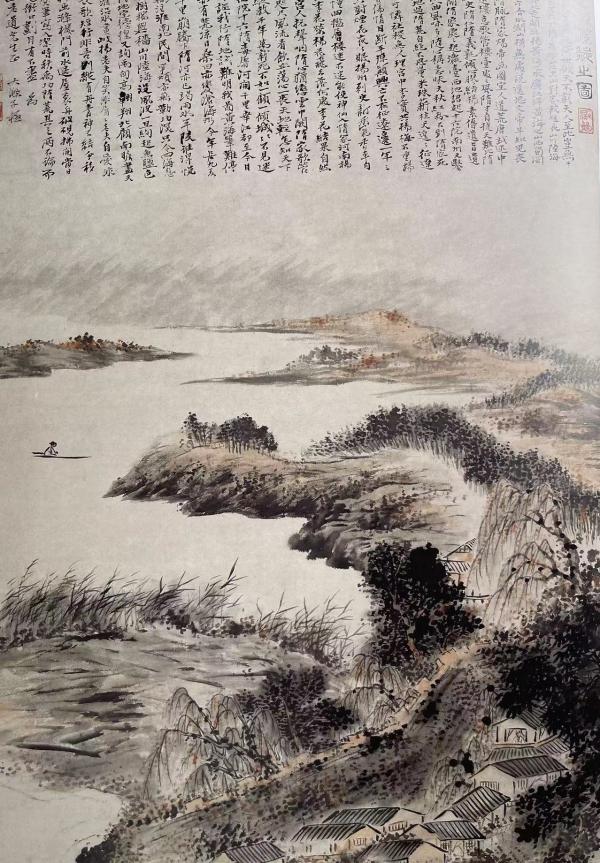

《淮揚潔秋圖》局部

《淮揚潔秋圖》描繪的是淮揚洪災后的運河秋景,畫面上秋水茫茫,河岸蜿蜒曲折,蘆葦叢生,近處有掩映在城墻與樹叢中的數間屋舍,大片的河水,成之字形,漸遠漸淡,近處則風吹蘆草,房屋依稀,宛若真景,那么大的一片水面只一孤舟,且一筆畫出,濃淡有致,一漁夫弓身其上,整個畫面清冷孤寂,卻又不失溫情,撲面而來的有一種天地蒼茫的孤獨之感,頗有東坡“一蓑煙雨任平生”的瀟灑與曠達處。

畫上方占畫幅四分之一的地方全是題跋,石濤以篆體自書:"淮揚潔秋圖”,復以行書錄其懷古長詩,開篇“天愛生民民不戴,人倚世欲天不載。天人至此豈無干,寫入空山看百代。”“九河不斷分六合,水闊山橫無處說。”即歸入一種對歷史人生的大思考中。

再到觀眼前水之起落與遙思隋之興亡,揚州城在歷史上的繁榮與荒廢,世事滄桑。

現在想來,這幅畫給我的影響應當是巨大的,無論文字,還是意境,還有思想,都是如此——或許也可以說,無形的影響其實更大,只是后來輾轉搬家,此畫竟不知所終,好在只是高仿印刷品,也就罷了。

彼時曾想給這幅畫找個出處,卻一直茫然。直到后來一次秋雨中的黃昏,偶然騎車到揚州東郊的廖家溝、萬福閘一帶,蒼茫的水色,遠處泊一漁舟,竟全是《淮揚潔秋圖》一般,當時不由為之一怔,在那里癡了半晌。

揚州東郊廖家溝水面

(二)

去年北京大學美學中心與揚州市合辦“石濤與揚州”學術研討會,朱良志先生與徐亮兄邀請參會并撰文,當時第一個想法便是從《淮揚潔秋圖》談起,其后參考新購十卷本《清畫全集|石濤》中收錄的畫作,試寫了一篇《石濤筆下的運河水——從淮揚潔秋圖說起》。

石濤有“筆墨當隨時代”、“搜盡奇峰打草稿”等觀點,在他所處的時代,可謂驚天之論。追溯石濤山水的淵源,宣城、徽州之名山當然是源頭之一,然而若論及水的影響,除了長江滔滔之水,則不能不提溝通南北的運河水。尤其是,從揚州而北京,從北京而歸揚州,均是通過運河水:旅京二三載,幾經人間辛酸冷遇,高攀無門,做官無望,年老體衰,心灰意冷,終而幡然醒悟,復買舟沿運河南下,從北京回揚州,且就此定居揚州,并營建大滌草堂。

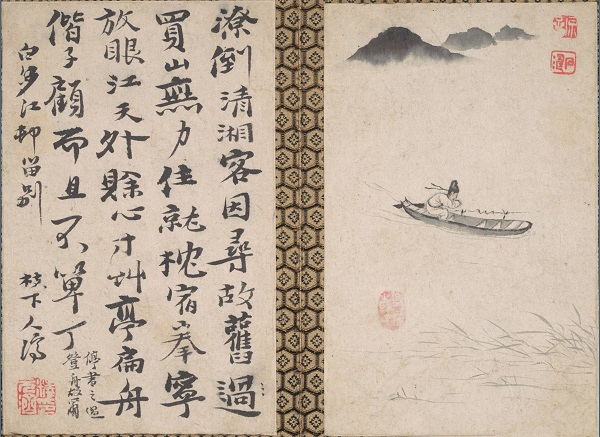

這一趟失意之旅,孤舟羈泊,船行逆水,石濤愛畫蒼茫天水之間的一葉孤舟,或水上急行,或靜泊河岸,或觀漁人獨釣,水天一色間,更對天地孤寂之感有著深刻的體會,這在上海博物館藏石濤《蘆汀泊舟扇面》與天津博物館收藏石濤山水冊中的月夜孤舟,以及《石濤十二開歸棹冊之十二 》(紐約大都會藝術博物館收藏),均可見出。

石濤十二開歸棹冊之十二 紐約大都會藝術博物館藏

石濤筆下的運河,或平疇千里,或漕船纖夫,或小橋流水,或瘦西湖紅橋,或竹西佳處,或茱萸灣,或邵伯湖,或臨清閘,或水間急行,或孤舟野泊,技法更是千變萬化。

《茱萸灣山水扇面》 (蘇州博物館藏)繪寫運河與邵伯湖交界處的茱萸灣,淡墨寫坡岸,稀疏數樹,水中一舟,上有三跋,第一跋乃石濤自題,題有一詩:“茱萸灣里打西風,水上行人問故宮。秋草茫茫滿天雁,鹽煙新漲海陵東……”

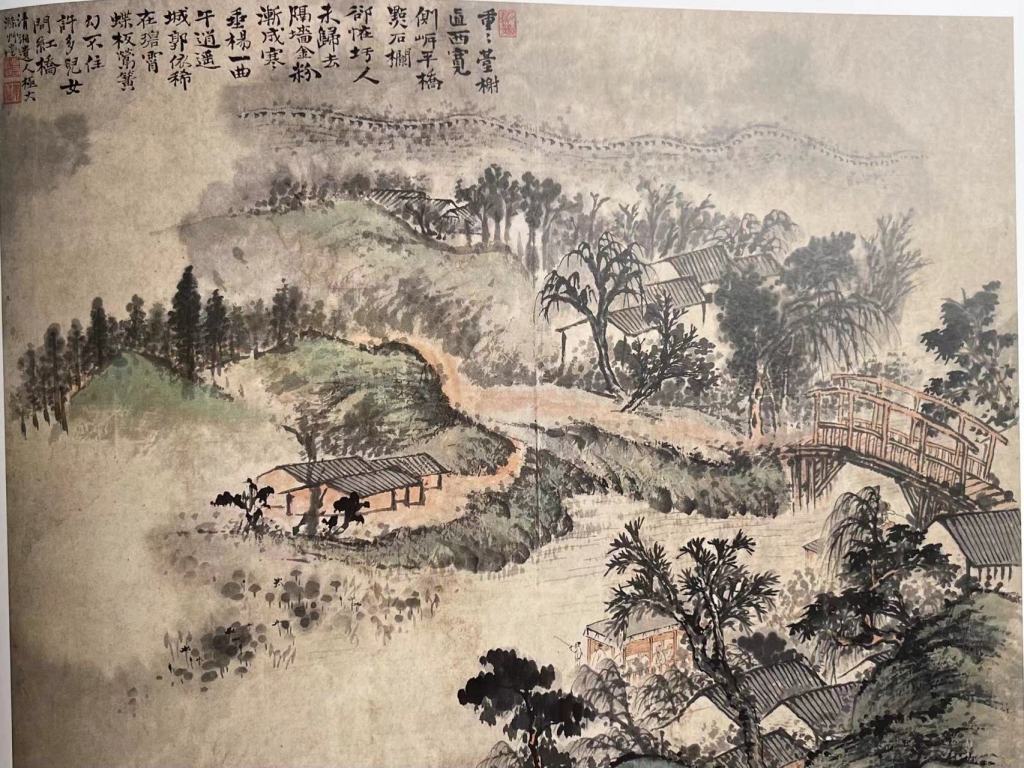

《荷塘游艇圖》(天津博物館收藏),畫揚州紅橋一帶的河水,依稀城墻,虹橋宛然,題:“垂楊一曲午逍遙,城郭依稀在碧霄,蝶板鶯簧勾不住,許多兒女在紅橋”。

《荷塘游艇圖》

《竹西之圖》手卷寫最古老的運河段——邗溝與黃金壩的河水,柳樹人家,漁舟市集,一一可見……

石濤畫山有言‘搜盡奇峰打草稿’,但他同樣善于畫水,或可謂“搜盡水波打草稿”,從北京失意回到揚州后,構建大滌草堂與觸目所見的水,對他的人生與藝術創作意義是轉折性的。

可以說,溝通南北的運河水見證著石濤的思想變化,也見證著其繪畫的巨大變化。運河水對其藝術風格的形成起著脫胎換骨和巨大作用:從北京失意回到揚州后,沿經運河的所見所思所想,構建大滌草堂與觸目所見的河水,對他的人生與藝術創作意義是轉折性的,“如水揚波”的揚州與運河對于石濤,幾如黃州之于東坡一般,是其經歷人生的曲折后,于舟行之上重新體味人生,重新回歸內心,真正我自用我法,從而成為中國藝術史上乃至文化史的大師。

石濤 《自寫種松圖小照 》臺北故宮博物院藏

(三)

石濤不僅是畫家,亦是疊石圣手。

地處何園的“片石山房”,據陳從周先生考證是其唯一存世疊石作品,當年陳從周先生訪揚州古城,見荒草叢中獨峰兀立,直嘆“疊山之妙,奇峭二字當得”。片石山房疊山之妙,在于獨峰聳翠,秀映清池,石壁、石磴、山澗三者皆奇,恰似其畫中“截取法”的立體呈現——以片石縮千里之勢,寓天地于方寸。

記得那天與參會者同訪片石山房,微雨,尤有意境,且因何園主事者之故,竟得至步行至假山石澗間,恍若黃山一隅,峰回路轉,進石洞,如入石濤畫中,聽得外面雨聲,淅淅瀝瀝間,頗見奇絕處。

片石山房,微雨

片石山房局部

片石山房出口處有石濤紀念館,陳列有籌備極久的展覽“石濤畫中的揚州”,雖然展出的盡皆石濤畫作復制品,但因對于石濤與揚州的情緣梳理得清晰而簡凈,卻頗耐看。

(三)

石濤的一生,恰似一幅潑墨長卷,前部多顛沛于山河破碎的遺恨中,晚年則隱逸于揚州城東的一方草堂間——他最后的家,是揚州水邊的大滌草堂:康熙三十六年(1697),石濤移居揚州大東門外,于臨水處筑“大滌草堂”,欲滌去前塵,追求生命中的大自在,其自取別號“大滌子”即緣于此。

石濤好友李驎《大滌子傳》記有:“(石濤)南還,棲息于揚之大東門外,臨水結屋數椽,自題曰大滌堂,而大滌子之號因此稱焉。”大東門原名先春門,系指明清時代揚州舊城的東城門,原處舊城護城河(即后之小秦淮河)西岸,現存大東門街與橫跨小秦淮河的大東門橋可供人懸想,其中大東門橋始建于明嘉靖年間,原為木吊橋,連接揚州舊城與新城(以小秦淮河為界),百年前因木橋年久失修且交通需求增加,大東門橋被改建為磚石混構單孔拱橋,留存至今。

對于大滌草堂的位置,李驎所言的“大東門外”未指明是河之東岸還是西岸,如果是在城墻之下的河岸,則當在小秦淮西岸,即大東門橋之西,如《揚州畫舫錄》所記:“大東門外城腳下,河邊皆屋。路在城下,寬三五尺,里中呼為攔城巷。”然而,從廣義上而言,李驎所言的“大東門外”也可能指舊城之外的新城,即小秦淮河之東岸,尤其是,東岸多鹽商宅居,石濤友人亦多居于此。

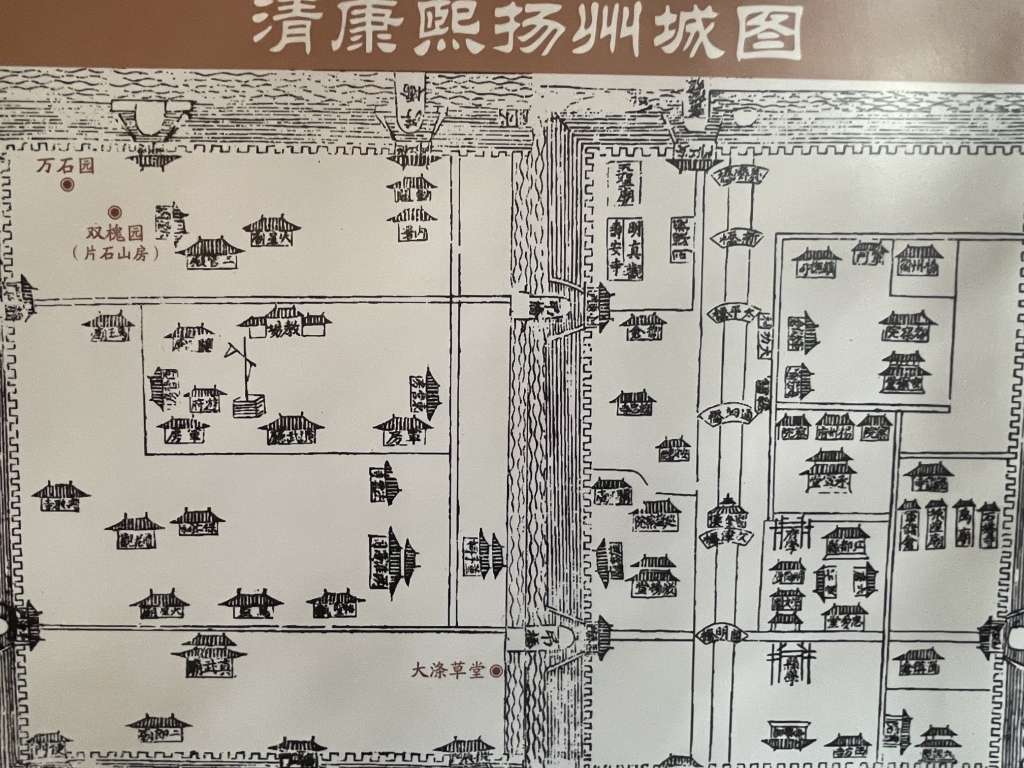

清代揚州地圖(臨抄本)中的舊城與新城交界處的大東門橋(紅色)及小秦淮等水系(藍色)

清代康熙年間揚州城區圖(局部,上南下北)

石濤寫給八大山人的求畫信中曾對大滌草堂如是描述:“空函寄上,濟欲先生(畫)三尺高,一尺闊小幅,平坡上老屋數椽,古木樗散數枝,閣中一老叟,空諸所有,即大滌子大滌草堂也。”八大山人的《大滌草堂圖》早已失傳,存世石濤題八大山人《大滌草堂圖》的長詩中記有:“八大無家還是家,清湘四海空霜鬢。公時問我客邗江,臨溪新構大滌堂。寄來巨幅真堪滌,炎蒸六月飛秋霜。老人知意何堪滌,言猶在耳塵沙歷。一念萬年鳴指間,洗空世界聽霹靂。題家八大寄予大滌堂圖。時戊寅夏五月,清湘膏育子濟。”

故宮博物院藏《對菊圖》因為款署的緣故,也被認為是石濤對大滌草堂的繪寫,畫中繪“雙松虬結的庭院內梅、竹互映,房舍錯落,屋內高士觀賞秋菊”,庭院外是迂回盤桓的山巒和自遠而近的江水,題跋有:“垂頭痛飲疏狂在,抱病新蘇坐臥強,蘊藉余年唯此輩,幾多幽意惜寒香。清湘石濤大滌草堂。”

然而細讀此圖,所寫倒像江岸邊的山間草堂,山峰高聳,而非揚州城大東門外的河邊,且該畫刻畫頗工整,似乎缺少石濤的雄健縱恣、率意灑脫,書法亦有弱處。

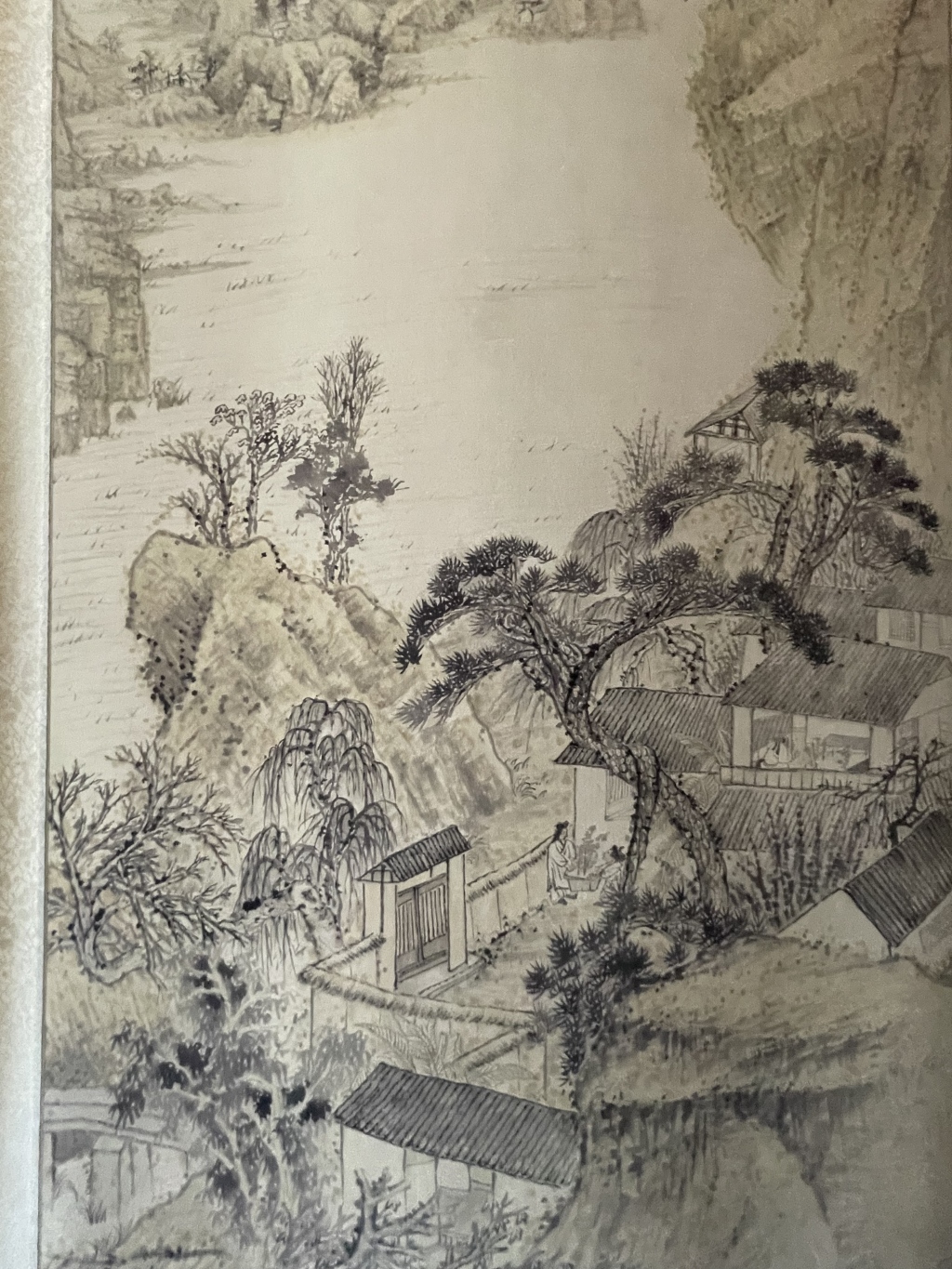

《對菊圖》局部

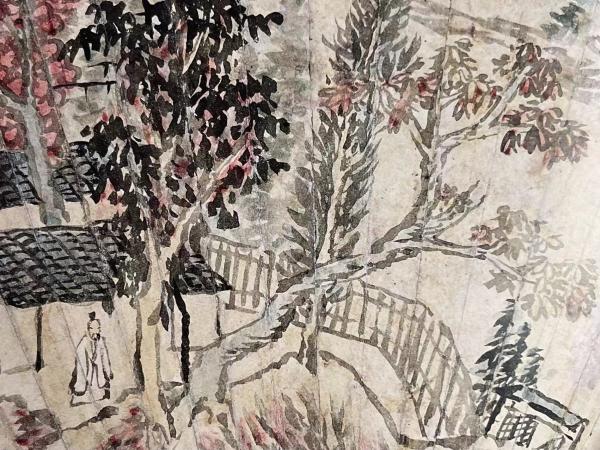

自己倒是喜歡上海博物館收藏的石濤扇面《山居賞秋》,寫小秦淮河邊大滌堂下之景,用筆蒼莽,簡淡率意,雖是小扇面,乍看蕭疏,卻內蘊豪氣,畫中一老者立于樹邊庭前,面容平靜超然,題有:“雨若翁自秦淮訪予大滌堂下……索寫數筆,庭前老翁,似有悲秋意于懷。”

石濤山水扇面《山居賞秋》(上海博物館藏)中的大滌草堂局部

這幅褪盡鉛華的水墨小品,其實倒符合石濤自己所言的“老屋數椽,古木樗散數枝,閣中一老叟,空諸所有”的描述,且加上悲秋之意,寥寥數語,藏著這位明宗室遺民真正醒悟后的超然淡泊與自在之境。

(四)

多年前在揚州,行至大東門橋附近,曾有意無意尋訪過大滌草堂遺跡,當然無功而返。

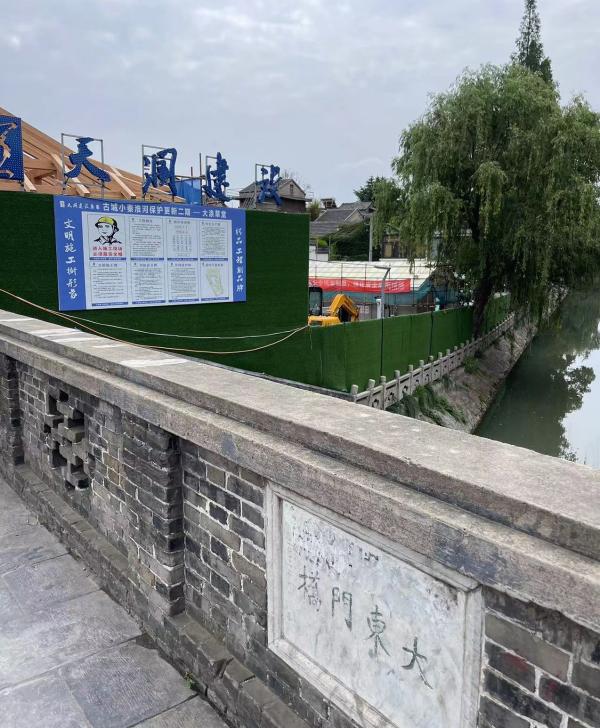

去年初夏在揚州參加“石濤與揚州”學術研討會,與劉墨兄同訪,在大東門橋東南側赫然發現“大滌草堂建設項目”,工程圍擋上有說明,為“小秦淮河保護更新二期工程”重點項目,位于大東門橋東南角,北起彩衣街,西臨小秦淮河,東至南講經墩,總建筑面積約為357.42㎡,用地面積為694㎡,主要建筑包括大滌堂、道濟山房、前廳、衛生間、大本堂、青蓮閣、耕心堂等。

2024年6月,揚州大東門橋東南側“大滌草堂建設項目”,說明牌上清晰可見”大滌草堂“字樣

《揚州日報》去年公布的“石濤揚州故居——大滌草堂項目(標為大滌草堂紀念館)示意圖

大滌草堂當然就是大東門附近,或者說是這一帶區域,然而這一重建工程如此言之鑿鑿就在大東橋之東南側倒頗讓人意外,且方位距離如此精密,又規劃出如此多的建筑,不知是否有嚴密的考證?項目工程說明上并不見解釋,問施工人員,不明所以。看現場,當然是拆除舊屋,建成全新的建筑。

有些奇怪,其后問揚州當地一位資深文史研究者,嘆息之后,終于說這個工程其實是商業工程。

想起當下處處可見的拆真建偽,大多皆功利驅動,缺少對歷史的敬畏之心,能奈他何?只是多少有些好奇,建成后所謂的“大滌草堂項目”到底會是何等模樣?

乙巳二月,過揚州,復訪大東門橋。

大東門橋東南角,原先的“大滌草堂”項目工程地點,一處乍看起來有些時尚的簇新門店赫然立著,臨河青磚墻,屋頂似是簡易的灰鋼瓦,下面?著“長樂聽濤|賞園林、聽濤事、品美食”等字,大門坐南朝北正對彩衣街,匾額仍是“長樂聽濤”的美術字,屋內入口處立二石,放置菜譜牌,上有揚州茶點及各式菜品的價目表——原來之前所立“大滌草堂”工程項目建成后,竟是一所貨真價實的茶園兼飯店。

茶園門店局部

一時有些恍惚,想想也罷,既來之,則安之,進去點些喜歡的揚州包子干絲,吃杯茶,或亦不失為浮生樂事。

步入里面,內部陳設著復刻的石濤《對菊圖》《搜盡奇峰打草稿圖》等,窗外一片炫目的灰鋼瓦建筑之下,可見新疊的一處黃石假山,一派新建工程的氣象,古韻全無。

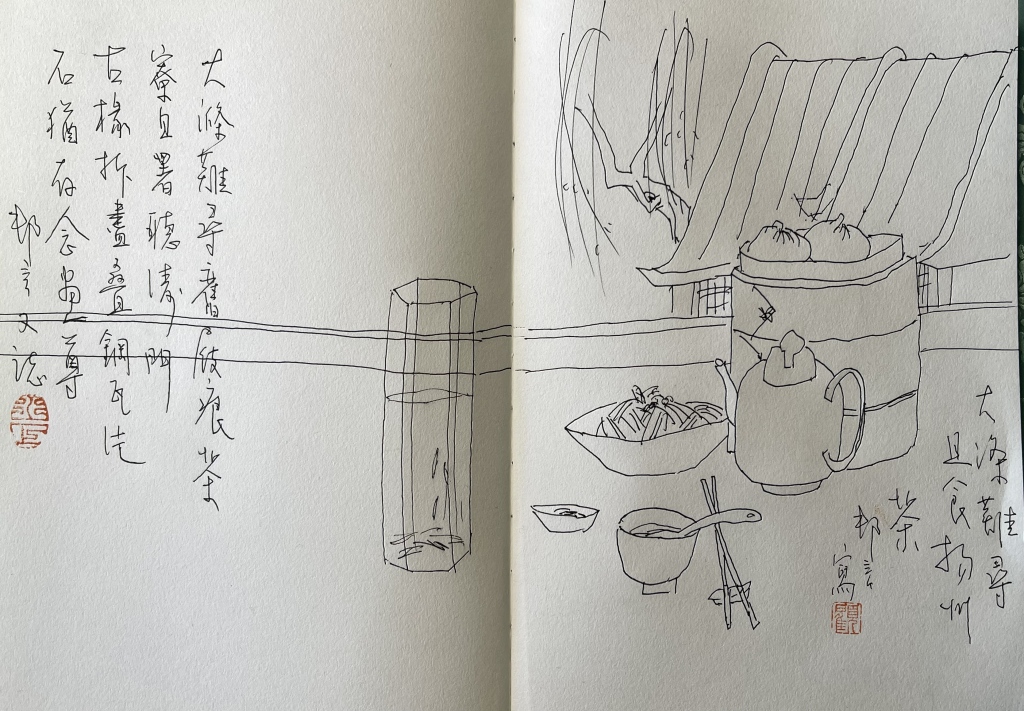

點一籠揚州包子,一碟干絲,一壺茶,聊慰胃部鄉情。食畢面對這些以石濤為名的拆真建偽,到底有些莫名,遂寫一紙速寫,謅了幾句:

大滌難尋舊屐痕,

茶寮且署聽濤門。

古椽拆盡疊鋼瓦,

片石猶存念畫尊。

《大滌難尋,且品揚州茶》,鋼筆速寫

(五)

沿大東門南北的小秦淮河略走一走,原來柳絲已然發芽,人家皆臨水而居,有辟出的小片菜地,長著青菜、韭菜,以野梅或薔薇作籬,一片生機,又有揚州鄉音不時傳來,憶及板橋所言的“我夢揚州,便想到揚州夢我”,讓人莫名喟嘆。

大東門橋

小秦淮畔原為清代揚州舊城與新城的分界河,頗多古韻,兩岸散落著古橋、寺廟、園林、書院……大滌草堂之外,北柳巷有董仲舒祠,彌陀巷有羅兩峰舊居,大東門橋附近且曾居住過《浮生六記》中的沈復蕓娘夫婦,“(自蘇州)賃屋于邗江先春門外,隔河兩椽。”“上下臥房,廚灶客座皆精絕”,所謂“布衣蔬食,可樂終身”。

所有的這些遺跡都隱于尋常人家,包括大滌草堂——早已湮滅難尋,但想想其實也沒什么要緊,那些附會的偽古董,商業的歸于商業,生意的歸于生意——石濤追求的“大滌”,是精神的澡雪,而非建筑的復原。

石濤的大滌草堂,終究不是一座建筑,而是一種生命狀態。

好在小秦淮河的流水與橋頭的煙火氣仍在,尋常巷陌,舊柳古柏,老屋數椽,以慰鄉愁,也見證著曾經存在且繼續存在的孤傲與自在。

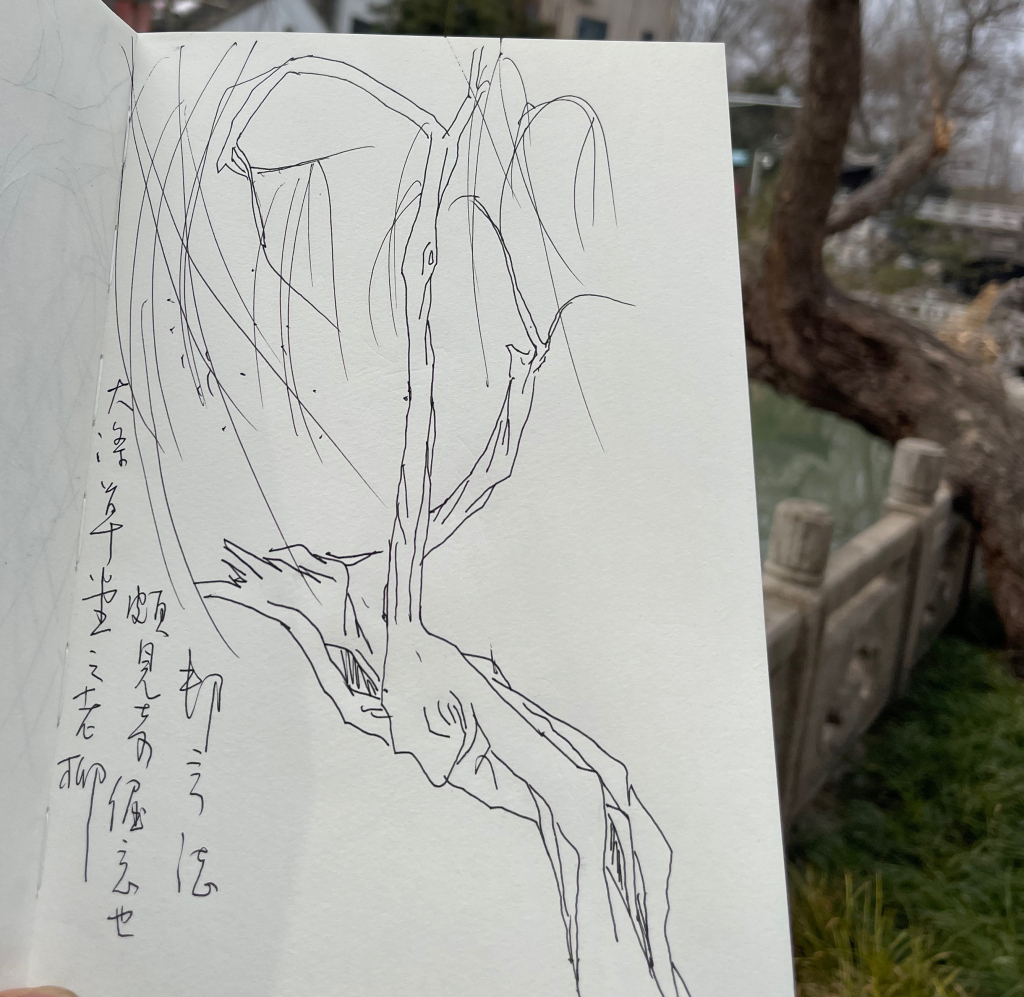

小秦淮河老柳速寫

(六)

經過彌陀巷時,見羅兩峰舊居邊一老太太,一直在侍弄花草,雨后的花草一枝枝極有精神,不禁駐足,老太太見我贊她的花草,開心之余,一定要摘兩朵帶雨的花贈我。

其后到蜀岡平山堂拜謁石濤墓時,遂獻此香,于大滌子前。

石濤畫作

2025年3月,于三柳書屋

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司