- +1

中國(guó)與瑞士建交75周年:《無(wú)聲的肖像》攝影展在蘇州開(kāi)幕

【編者按】2025年,正值中國(guó)與瑞士建交75周年,2025年3月14日,瑞士攝影師亨利·路特威勒(Henry Leutwyler)的個(gè)展《無(wú)聲的肖像》在位于蘇州凱悅酒店的未知之旅藝術(shù)空間開(kāi)幕。展覽由北京電影學(xué)院教授朱炯策劃,沈陽(yáng)1905文化創(chuàng)意園創(chuàng)始人徐比莉和未知之旅藝術(shù)創(chuàng)始人王妮莉發(fā)起。以“音樂(lè)”為主線,匯集了路特威勒20多年里拍攝的40件作品。

展覽不僅為觀眾帶來(lái)了藝術(shù)的享受,也為中瑞建交75周年獻(xiàn)上了一份獨(dú)特的文化禮物。通過(guò)攝影藝術(shù),中國(guó)的觀眾可以看見(jiàn)展出的作品皆與一些上世紀(jì)歐美文化偶像有關(guān),其中包括邁克爾·杰克遜的白色手套、鮑勃·迪倫的口琴、約翰·列儂的眼鏡等等。一面展墻的前后掛著屬于貓王的公共和私人物品照片——吉他、梳子、話筒……“物”是路特威勒攝影里長(zhǎng)期關(guān)注的主題,“物”也是路特威勒接近人的手段——他把物品看作是人的另一種肖像,勾勒出了他們的形象。

蘇州的展覽是路特威勒第二次來(lái)中國(guó),去年末,他第一次來(lái)到中國(guó),他的個(gè)展《檔案》(Documents)在廣東連州攝影節(jié)上展出。接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí),他拍拍肚皮,“我喜歡這里的善良、尊重、教養(yǎng)和歷史,還有這里的美食。這幾天,我胖了5磅。”路特威勒很健談,從邁克爾·杰克遜、貓王、奧斯卡·彼得森、吉米·亨德里克斯,到葛哈·史泰德、歐文·佩恩和理查德·阿維頓。路特威勒講述了鏡頭前和鏡頭后的故事,講述了他的攝影生涯。他反復(fù)提及“運(yùn)氣”對(duì)他的重要。“我做的事情很簡(jiǎn)單,不是藝術(shù),只是記錄了一些東西。”路特威勒說(shuō)。

2025年3月15日,蘇州,瑞士攝影師亨利·路特威勒接受澎湃新聞的采訪。澎湃新聞?dòng)浾?吳棟 圖

澎湃新聞:我很好奇,你從哪里找到這些物件的?

亨利·路特威勒:有時(shí)在人們家中,有時(shí)在檔案館,我會(huì)盡量避開(kāi)博物館。展覽里有兩件普林斯(Prince Rogers Nelson,下稱王子)的物品在明尼蘇達(dá)的王子博物館(Prince Museum, Paisley Park),其他所有物品都不是在博物館里發(fā)現(xiàn)的。

邁克爾·杰克遜的白手套。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:說(shuō)說(shuō)拍這些“物”的故事吧,從邁克爾·杰克遜(Michael Jackson)開(kāi)始?

亨利·路特威勒:拍邁克爾·杰克遜的東西起初是我想拍,后來(lái)成了一項(xiàng)委托,再后來(lái)成了一本書。最初,我想拍夢(mèng)幻莊園(Neverland),也就是邁克爾住的地方,那時(shí)它空蕩蕩的,我想拍地毯或是墻壁上的家具痕跡,看看聚光燈照不到的地方,一開(kāi)始我沒(méi)獲得許可。2009年,有場(chǎng)拍賣里出現(xiàn)了邁克爾·杰克遜的那雙白手套,我受一本雜志的委托去拍那副手套,我有3個(gè)小時(shí)。接著,我發(fā)現(xiàn)了一雙黃色手套,我說(shuō):

“我能拍它嗎?”

“當(dāng)然。”

“我能拍橙色的,拍紅色的嗎?”

“當(dāng)然。”

邁克爾·杰克遜的手套,《無(wú)聲的肖像》展覽現(xiàn)場(chǎng)。

拍攝從3小時(shí)變成了4天,每天12小時(shí)。我沒(méi)想到它會(huì)變成一本書。我只是一名攝影師,把更多可能的圖像放在一起,并講述故事。

邁克爾·杰克遜在他生命最后遇到了很多問(wèn)題,他的東西被拍賣,用來(lái)還欠別人的錢。門、玩具……夢(mèng)幻莊園里的一切都是關(guān)于創(chuàng)造和消亡的。我剛拍這個(gè)項(xiàng)目時(shí)他還活著。項(xiàng)目尾聲,我在拍完他“格萊美博物館”的一些藏品后開(kāi)車回到酒店,打開(kāi)電腦,看到了突發(fā)新聞,邁克爾·杰克遜拍賣被取消了。

澎湃新聞:展覽里有張照片我很喜歡,鮑勃·迪倫(Bob Dylan)的那把吉他。

亨利·路特威勒:只有一張?開(kāi)個(gè)玩笑。

鮑勃·迪倫的吉他。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:哈哈,當(dāng)然不止,但迪倫那把吉他拍得很棒。我只能看到它邊緣的白色線條,中間的黑色就像“不存在的空間”那樣,讓我的視線進(jìn)入了虛空。這也是為什么我想問(wèn)你你是怎么拍的。而且,你拍吉他幾乎不拍全,你只拍琴體和一部分的琴頸。

亨利·路特威勒:我很愛(ài)音樂(lè)。在拍這些吉他之前我們畫了張草圖,這樣在我們環(huán)游世界時(shí)就能一以貫之。對(duì)我來(lái)說(shuō),吉他就像女人的身形,我愛(ài)女人。對(duì)我來(lái)說(shuō),音樂(lè)就是女人,我想要描繪她的輪廓。法語(yǔ)中這個(gè)詞叫nature morte,意思是靜物,但對(duì)我來(lái)說(shuō),它是活生生的(dead alive,注:morte在法語(yǔ)中意為死亡)。

我模擬上午10點(diǎn)左右角度的光拍吉他,45度,單燈,微調(diào)光至琴體沒(méi)有反射。你能看到鮑勃·迪倫吉他琴弦的陰影。也有些吉他不一樣,它的琴體不平整,視覺(jué)感會(huì)有起伏。

鮑勃·馬利在壕溝鎮(zhèn)的吉他。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:你怎么發(fā)現(xiàn)鮑勃·馬利(Bob Marley)那把燒毀的吉他的?

亨利·路特威勒:這是個(gè)很棒的故事。我得知鮑勃·馬利的一把吉他在他童年生活的地方,鮑勃在牙買加金斯敦壕溝鎮(zhèn)(Trench town)的棚戶區(qū)長(zhǎng)大,那里住著許多窮人。他最早住的地方和吉他被燒毀了。我很疑惑,為什么吉他不在鮑勃的博物館里?然后有人告訴我,吉他在他朋友那里。于是我去了壕溝鎮(zhèn),鮑勃以前住的地方基本是由混凝土、泥土、紙板和木板搭起的。我問(wèn)那里的人,“能看看鮑勃的吉他嗎?”

“不。”

“我想要拍他的吉他。”

“你想付多少錢?”

“你想要多少?”

“15美元。”

我掏了錢。通常,人們會(huì)付錢請(qǐng)我拍照,而那次是我唯一一次掏錢拍一張照片的經(jīng)歷。那里的人們抽著煙,都靠這個(gè)賺錢。

奧斯卡·彼得森的手帕。? 亨利·路特威勒

展覽里有件和爵士樂(lè)有關(guān)的物品:鋼琴家?jiàn)W斯卡·彼得森(Oscar Peterson)的手帕。2015年,我有幸在他加拿大的家里待了一周,見(jiàn)到了他的遺孀和女兒。我?guī)е皺n案”的想法拍了成百上千件東西,也許有天我能做本關(guān)于奧斯卡的小書。當(dāng)人失去了至親,親人的遺物與仍在世間的人之間的關(guān)系會(huì)變得很情緒化。奧斯卡彈琴時(shí)通常穿著西裝和系著領(lǐng)帶的白襯衫,身上總有一塊擦汗手帕,這塊手帕是奧斯卡最后使用的手帕,仍留著他的DNA、氣味和汗水。對(duì)親人來(lái)說(shuō),忘記一個(gè)人可能先從聲音開(kāi)始。我23歲失去了父親,我不記得他的語(yǔ)氣,但我記得他的味道。我有一條我媽媽的圍巾,她總用同樣的香水,香奈兒No.5。有時(shí)聞到那個(gè)味道也會(huì)讓我想起母親。氣味是五感之一,對(duì)吧,它是記憶的開(kāi)關(guān)。基于這種想法,你能感覺(jué)到奧斯卡就在那里,也能感受到他的妻子凱莉(Kelly)對(duì)他的愛(ài)慕。我有些感傷,我記得那些時(shí)刻,他們所珍惜的時(shí)刻。盡管這些不會(huì)隨圖片表現(xiàn),但這就是故事。

貓王的音箱。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:埃爾維斯呢?(Elvis Presley,下稱貓王),貓王的那部分有很多張照片。這張音箱照片(上圖)和其他一些照片不同,它幾乎撐滿了整個(gè)畫面。

亨利·路特威勒:我想打造一堵聲墻。我會(huì)仔細(xì)地考慮圖片和周圍空間的關(guān)系。當(dāng)你把物體放在眼前時(shí),物體周圍的空間有時(shí)比物體本身更重要。

貓王的眼鏡。? 亨利·路特威勒

貓王的梳子。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:物本身會(huì)讓人聯(lián)想。

亨利·路特威勒:是的,不僅是上面的符號(hào)。這副眼鏡(上圖1)上面有貓王的名字,你還可以看到鏡片上的灰塵,我不會(huì)把它擦掉。這有把梳子(上圖2),你也可以想象貓王用它打理發(fā)型。

我有個(gè)關(guān)于貓王的故事,那個(gè)故事很精彩。貓王所有的東西都放在一個(gè)倉(cāng)庫(kù)里,那倉(cāng)庫(kù)大到感覺(jué)可以停下一架飛機(jī),里面有各種檔案、盒子,一個(gè)博物館級(jí)的倉(cāng)庫(kù)。突然間,我看到了一臺(tái)帶彈孔的電視(下圖),我問(wèn):

“我能拍這臺(tái)電視嗎?”

“不。”

“我真的很喜歡它。”

“不。”

貓王家人或許認(rèn)為,這臺(tái)電視的照片會(huì)影響公眾對(duì)貓王的看法。據(jù)說(shuō),有一次,貓王不喜歡電視上的新聞,就朝它開(kāi)了一槍。他總帶著槍防身,我認(rèn)為是出于安全考慮。

貓王家的一臺(tái)電視機(jī)。? 亨利·路特威勒

但后來(lái)來(lái)了機(jī)會(huì),有個(gè)7分鐘的間隙無(wú)人值守。我朝我的助理們一拍手:“伙計(jì)們,電視。”于是,我們迅速搬起了電視,布置光源,因?yàn)橐瑫r(shí)表現(xiàn)電視屏幕和彈孔,我那次用了個(gè)底光。“完成了,伙計(jì)們,把東西收好。”我們裝作若無(wú)其事,繼續(xù)拍花,拍完后離開(kāi),沒(méi)告訴任何人我們拍了電視。回去后,我把那些照片交給了設(shè)計(jì)師,設(shè)計(jì)師放進(jìn)書的設(shè)計(jì)稿里給他家人過(guò)目,然后,我的電話響了。

“你什么時(shí)候拍的電視?”

“我不記得了。”

“我們告訴過(guò)你不要拍。”

“我忘了。”

“算了,書里可以出現(xiàn)。”

那次拍攝就像一次軍事演習(xí),把電視從架子上拿下來(lái),帶到鏡頭前,布光,拍攝,放回去,保持沉默。有時(shí)候,你必須用愛(ài)和勇氣去嘗試。這是張很棒的照片,是件很棒的東西。我也好好的,他們也沒(méi)殺了我。

貓王的一把吉他。? 亨利·路特威勒

貓王的一只吉他盒。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:真是個(gè)有趣的故事,貓王這把吉他你拍全了。

亨利·路特威勒:是的,因?yàn)橐冻鰳?biāo)志。我還拍了他的吉他盒,你可以想象吉他是從這個(gè)吉他盒里取出的,藍(lán)紫色天鵝絨布內(nèi)襯里飄著貓王的靈魂。

貓王家人委托的案子,我拍了三周,一周七天,每天拍12小時(shí)。在邁克爾·杰克遜和貓王之間還有一些照片,比如我找到了那把殺死約翰·列儂(John Lennon)的手槍。我漸漸開(kāi)始想,好吧,我這一生都在拍人,也許我也能為那些故去的人拍點(diǎn)肖像。我在腦海里回想年輕時(shí)知道的那些流行文化偶像:鮑伊(David Bowie)、喬普琳(Janis Joplin)、亨德里克斯(Jimmy Hendrix),還有電影導(dǎo)演,安東尼奧尼(Michelangelo Antonion)、費(fèi)里尼(Federico Fellini)、希區(qū)柯克(Alfred Hitchcock),我列了一個(gè)松散的清單,然后盡可能地聯(lián)系人,開(kāi)始艱苦的工作和研究。運(yùn)氣好的時(shí)候,我會(huì)認(rèn)識(shí)某個(gè)擁有他們物品的人,《檔案》系列就這樣開(kāi)始了。沃克·埃文斯(Walker Evans)用黑白拍過(guò)一些物件,而我用的是彩色。這是《檔案》系列的概念。我的攝影很簡(jiǎn)單。它們更多是一些想法和概念,而不是技巧。

約翰·列儂的眼鏡。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:你的攝影生涯是從商業(yè)攝影開(kāi)始的么?

亨利·路特威勒:確切來(lái)說(shuō),是雜志攝影。“紙”是我的初戀,我祖父和父親都是印刷人,我本也應(yīng)是,但我不想,我想拍照。我喜歡雜志上印的照片,雜志節(jié)奏快,傳播迅速,如果照片不夠好,它會(huì)在一周或一個(gè)月內(nèi)銷聲匿跡。

當(dāng)然,現(xiàn)在時(shí)代變了,新聞被各種形式的信息所取代。我們消費(fèi)攝影的方式也與我剛?cè)胄袝r(shí)不同。但我的真愛(ài)是雜志攝影。我不知可否稱其為“商業(yè)攝影”,因?yàn)閷?duì)我來(lái)說(shuō),商業(yè)攝影就是廣告,我愿意被稱為“雜志攝影師”。

在下一個(gè)問(wèn)題之前,請(qǐng)?jiān)试S我提些事,談?wù)劇盀槭裁措s志攝影師的作品可以掛在畫廊墻上,被美術(shù)館收藏?”那是因?yàn)椤斑\(yùn)氣,以及遇到了合適的人”。我住在紐約,我經(jīng)常和我的攝影師朋友羅伯特·波利多里(Robert Polidori)吃早午餐,在我眼里,他是他所從事領(lǐng)域最好的攝影師之一,我給他看了我拍邁克爾·杰克遜的照片,就是那些手套。他說(shuō),你必須做本書。我想,我從來(lái)沒(méi)擁有過(guò)一本有我名字的書。拍邁克爾之前,是埃爾維斯·普雷斯利,但這是項(xiàng)商業(yè)委托。波利多里說(shuō),你一定得和葛哈·史泰德(Gerhard Steidl)一起做本書。我笑了。史泰德給羅伯特做了很多書,所以我對(duì)羅伯特說(shuō),羅伯特,你打電話,我可不打。三天后,我的電話響了,有個(gè)男聲說(shuō):“你好,我是葛哈·史泰德。羅伯特說(shuō),你有書要給我?”那一刻,我差點(diǎn)把電話掉在地上。

三天后,史泰德走進(jìn)了我的住所。三個(gè)月后,我的書出版了。這是我與STEIDL合作的第一本書,也是關(guān)于邁克爾·杰克遜的第一本書。又過(guò)了三個(gè)月,我在洛杉磯辦了第一場(chǎng)大展,關(guān)于邁克爾·杰克遜的。所以,雜志攝影師是如何進(jìn)入藝術(shù)界的呢?是“運(yùn)氣+天時(shí)地利人和”,之后它就上了軌,2010年以來(lái),我出版了12本書,現(xiàn)在還有5個(gè)正在進(jìn)行中的項(xiàng)目。上帝保佑它們能順利完成。不過(guò),史泰德是那個(gè)改變我命運(yùn)的人,羅伯特和葛哈都是。

我這么說(shuō)并不是因?yàn)樗俏业某霭嫔蹋膊皇且驗(yàn)槲覐乃抢锏玫搅耸裁矗且驗(yàn)槲覑?ài)他。我是印刷人的兒子和孫子。當(dāng)我去STEIDL的時(shí)候,我聞到了家的味道,紙張的氣味,紙與機(jī)器摩擦的聲音,當(dāng)然,我永遠(yuǎn)不會(huì)像葛哈那樣了解印刷這門手藝,但我了解印刷過(guò)程。抱歉,我可能跳過(guò)了你的一個(gè)問(wèn)題。

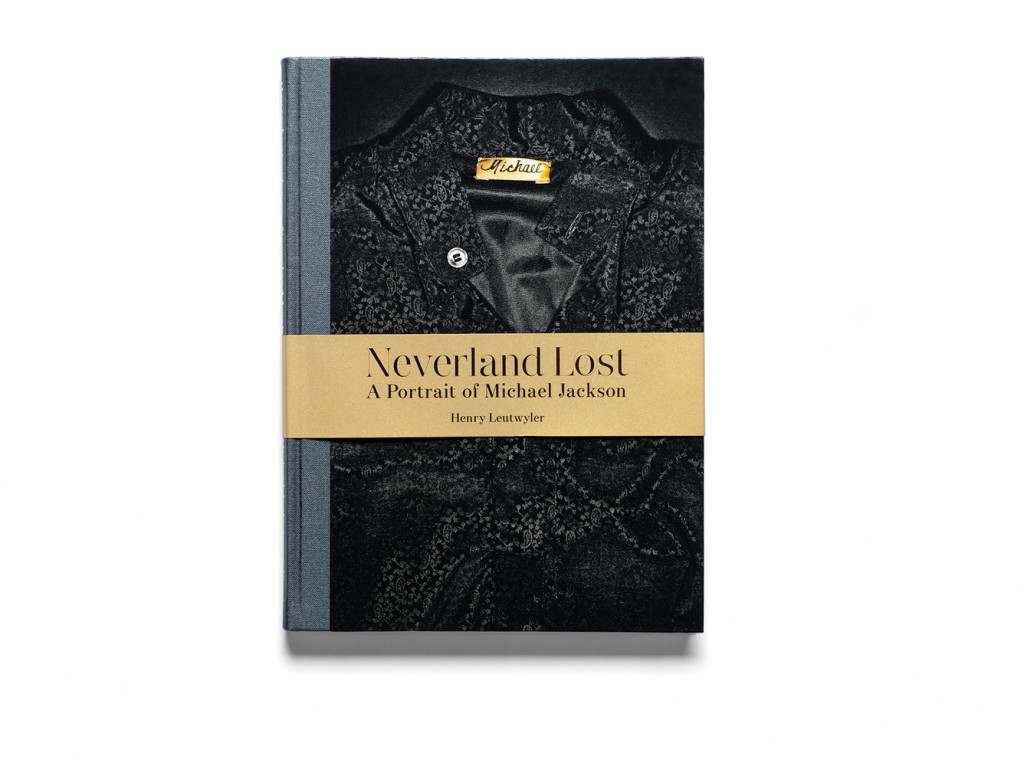

《失落的夢(mèng)幻莊園:邁克爾·杰克遜的肖像,2010》(Neverland Lost: A Portrait of Michael Jackson,2010)。STEIDL 出版社出版的亨利·路特威勒作品集。

澎湃新聞:沒(méi)關(guān)系,聊聊影響過(guò)你的攝影師吧。在此之前,我們先玩?zhèn)€游戲:歐文·佩恩(Irving Penn)還是理查德·阿維頓(Richard Avedon)?

亨利·路特威勒:兩者都有,哪個(gè)年輕攝影師沒(méi)有受過(guò)歐文·佩恩或阿維頓的影響呢?我愛(ài)這個(gè)游戲。我喜歡佩恩先生,我和他的兒子湯姆·佩恩(Tom Penn)關(guān)系很不錯(cuò),前些日子我還給他發(fā)短信,和他講在中國(guó)展覽的事情。我說(shuō),去年我在中國(guó)連州的展覽,官方說(shuō)有64萬(wàn)人看過(guò)攝影節(jié)。我不知道數(shù)字的真假,但我來(lái)自一個(gè)4500人的小村子,無(wú)論如何,這個(gè)數(shù)字令人震驚。湯姆回短信說(shuō):“這人數(shù)打破了任何一場(chǎng)歐文·佩恩展覽的觀看人數(shù),我覺(jué)得他也會(huì)為你感到驕傲的。”

我不知道你是否認(rèn)識(shí)一位名叫查理·羅斯(Charlie Rose)的主持人,他采訪過(guò)5次理查德·阿維頓,第5次是在阿維頓去世前做的,那場(chǎng)采訪中,查理問(wèn)理查德:“迪克(Dick,理查德·阿維頓的外號(hào)),你為何如此天才?”

這個(gè)問(wèn)題很狡猾。但阿維頓說(shuō),查理,我回答不了。不過(guò),如果你每天拍照,拍50年,你也會(huì)變厲害。我不是個(gè)天才,我就是一直在拍照,用我的一生,用每一天。

這同樣也是我的回答。如果你只完成任務(wù),那你不是個(gè)攝影師,而當(dāng)你每天每時(shí)每刻都在拍照時(shí),你就是個(gè)攝影師了。是好是壞無(wú)關(guān)緊要。如果你要成為一名攝影師,你需要愛(ài)你所做的事,當(dāng)你熱愛(ài)你所做的事時(shí),你每天都會(huì)去做。邁克爾·杰克遜、王子只有上臺(tái)才玩音樂(lè)么?不,他們?cè)趬?mèng)中都在創(chuàng)作音樂(lè)。如果你真的想成功,運(yùn)氣+努力工作+每天拍照。

我做的東西很簡(jiǎn)單。攝影上,前人把路都走盡了,繪畫雕塑也一樣。《檔案》是我發(fā)明的嗎?不,它只是杯雞尾酒。酒里混合著四種酒。第一種叫維吉(WEEGEE),警察式的攝影,把照片當(dāng)作證據(jù),對(duì)吧。第二,瑪格南創(chuàng)始人之一的羅伯特·卡帕(Robert Capa),他說(shuō):“如果拍得不夠好,因?yàn)槟汶x得不夠近。”但我認(rèn)為他說(shuō)的不只是物理距離,更是心靈距離。第三,佩恩先生,他的技術(shù)和眼光,他拍攝物體的方式。我總稱他佩恩先生,因?yàn)榕宥飨壬绕渌烁呙鳌K膬鹤訙纷≡谒赣H的公寓里,每次我去拜訪湯姆,碰到他家樓里負(fù)責(zé)電梯的門衛(wèi),我都會(huì)說(shuō)我要去見(jiàn)佩恩先生。這是我對(duì)我心里有史以來(lái)最偉大攝影師的尊重。第四杯酒,是我自己。我拍了這些,把它們組合在一起。

我對(duì)物感興趣,在物里尋找信息,漸漸上癮了。比起拍電影明星或者政客肖像,我有興致拍這些東西的照片。2025年的當(dāng)下,很多人都成了說(shuō)謊的行家,謊言不僅在心理或是語(yǔ)言層面上,人的發(fā)型、妝容,照片的后期處理都使得肖像或許不再能代表你這個(gè)人了。但物很難撒謊,它是純粹的證據(jù)。

吉米·亨德里克斯的吉他(正面)。? 亨利·路特威勒

吉米·亨德里克斯的吉他(背面)。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:是的,這就是我看您這些照片的感覺(jué)。像吉米·亨德里克斯的吉他,他是左撇子,1-6弦與一般的右手吉他手相反,這些信息我可以從照片里讀出來(lái)。即使沒(méi)有文字說(shuō)明,如果是了解吉米的觀眾或許會(huì)猜想,這是吉米的吉他。但更多時(shí)候,照片需要它的說(shuō)明一起出現(xiàn)。

亨利·路特威勒:它們必須一起出現(xiàn)。我可以拍一張漂亮的吉他照片,把它掛在墻上。但對(duì)像我這樣喜歡音樂(lè)的人來(lái)說(shuō),我可以通過(guò)吉米的吉他想象他在大雨滂沱的伍德斯托克音樂(lè)節(jié),這張照片里是他工作室的吉他。

我認(rèn)為這是看圖才能有的體驗(yàn)。它是什么?看起來(lái)怎樣?昂貴的,舊的,還是壞的?你能在物上看到生命。看到王子的吉他,我的耳邊會(huì)響起《Purple Rain》,看到吉米的會(huì)響起《Hey Joe》,這是我描繪音樂(lè)的方式,但我想說(shuō)這不是藝術(shù),這只是記錄,如果你認(rèn)為這是藝術(shù),我很感激。我像是個(gè)在埃及沙漠里用勺子挖東西的人,當(dāng)我挖到一枚硬幣時(shí),我不會(huì)說(shuō)我是個(gè)考古學(xué)家,我只想按下快門。

王子的模型。? 亨利·路特威勒

澎湃新聞:拍照是否會(huì)讓你覺(jué)得占有了那件東西?

亨利·路特威勒:不,我沒(méi)有。但它們讓我便于記憶。這輩子,我有兩次失去圖片檔案的經(jīng)歷。在巴黎,水災(zāi)讓我一萬(wàn)多張底片報(bào)廢了。但有些照片依然在我的腦海里。我失去了它們,它不見(jiàn)了,有一天我也會(huì)離開(kāi)。

我是個(gè)實(shí)干者(DOER),也是個(gè)浪漫的人。我喜歡做那個(gè)在埃及拿勺子挖硬幣的人,在硬幣還沒(méi)進(jìn)入博物館或者永遠(yuǎn)不被發(fā)現(xiàn)的時(shí)候找到它們。博物館會(huì)把那東西放在保險(xiǎn)庫(kù)里。這個(gè)說(shuō)法不是我自命不凡,而是源自一種發(fā)現(xiàn)的快樂(lè),分享發(fā)現(xiàn)的快樂(lè)。分享是我最初的意圖,年輕時(shí),我想過(guò),如果我成了一名攝影師,可以有很多選擇,時(shí)尚、肖像、婚禮,也可以是兒童攝影師,但我沒(méi)勇氣成為戰(zhàn)地?cái)z影師,比起展示世界的悲劇,我還是更想把夢(mèng)想和微笑帶給人們。我40歲生日時(shí),朋友給了我一本詹姆斯·納切威(James Nachtwey)的書《煉獄》(Inferno),黑白的。我翻了一遍,就把它合上了,置于書架最頂上。里面的東西對(duì)我來(lái)說(shuō)太難了,我拍不了這些。拍那把殺死約翰·列儂的槍,這就是我能做的極限了。

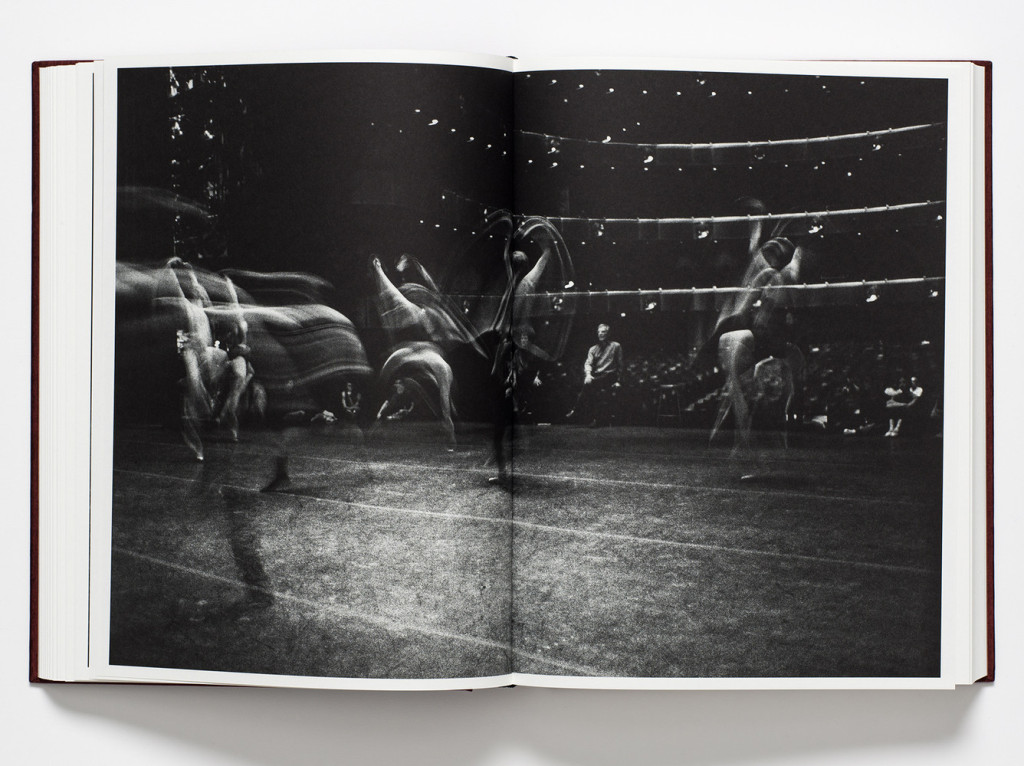

《芭蕾,紐約城市芭蕾舞團(tuán)的照片,2012》(Ballet. Photographs of the New York City Ballet ,2012)內(nèi)頁(yè)。STEIDL 出版社出版的亨利·路特威勒作品集。

澎湃新聞:在中國(guó),你有一張照片被很多人知道,華為手機(jī)用過(guò)那張照片,一張舞者腳步的特寫。

亨利·路特威勒:是的,他們買了一年這張圖片的使用權(quán)。

我拍過(guò)一本關(guān)于芭蕾舞的書,每張照片都失焦了,我把它展示給紐約芭蕾舞團(tuán)總監(jiān)彼得·馬丁斯(Peter Martins)和他的團(tuán)隊(duì)。彼得看著這本書,說(shuō):

“我覺(jué)得這些照片有點(diǎn)失焦,對(duì)吧?”

我說(shuō):“是的,彼得,有點(diǎn)。”

“我們真認(rèn)不出那些舞者。”

“是的,彼得。”

“但我覺(jué)得你知道自己在做什么。”

我說(shuō):“我希望是。”

《芭蕾,紐約城市芭蕾舞團(tuán)的照片,2012》(Ballet. Photographs of the New York City Ballet ,2012)內(nèi)頁(yè)。STEIDL 出版社出版的亨利·路特威勒作品集。

舞蹈是什么?動(dòng)作流暢,是情感的舞蹈。我喜歡布羅多維奇(Alexey Brodovitch)拍的芭蕾,所以我把這本書取名為《芭蕾》。亞馬遜網(wǎng)站有條關(guān)于這本書的評(píng)論說(shuō):“我希望這家伙不會(huì)因此丟了他的工作,這些照片看起來(lái)太糟糕了,就像個(gè)初學(xué)者。”我無(wú)法讓每個(gè)人都快樂(lè),但對(duì)我來(lái)說(shuō),這是對(duì)布羅多維奇的致敬。我喜歡芭蕾,我按自己的方式做了。《檔案》也是一樣,我按自己的方式做的,可能標(biāo)準(zhǔn)流程是用白色背景,兩盞或四盞燈,去除陰影,沒(méi)有反射和高光點(diǎn),沒(méi)有缺陷,這樣你最后就會(huì)得到一份拍賣圖錄,很無(wú)聊。所以我會(huì)做些不那么標(biāo)準(zhǔn)流程的事。我真是個(gè)麻煩的人。

澎湃新聞:你用了幾十年拍這些東西,跨越了膠片和數(shù)碼。其中多少是數(shù)碼拍的?

亨利·路特威勒:90%以上。

澎湃新聞:除了膠片邊框,很難看出區(qū)別。

亨利·路特威勒:這是我的目標(biāo)。我覺(jué)得我是紐約最后一批接受數(shù)碼的人。這不是我的決定,而是行業(yè)的決定。成本、時(shí)間、客戶不想等,所以我們不得不走向數(shù)字化。對(duì)我來(lái)說(shuō),我得把新技術(shù)和舊檔案結(jié)合起來(lái),對(duì)你來(lái)說(shuō),不能讓你看出區(qū)別。但我對(duì)技術(shù)層面不感興趣,我只對(duì)攝影感興趣。在數(shù)碼來(lái)之前,我有的東西已經(jīng)足夠好了。我也不需要紫色的天空和綠色的日落。我更愛(ài)膠片,那像在變魔術(shù),因?yàn)槟愕玫龋萌グ捣浚〕鰜?lái),看小樣。我是個(gè)浪漫主義者,我喜歡等,看著它是怎么出現(xiàn)的。你有一瓶好酒的時(shí)候,你會(huì)聞聞,醒酒,通風(fēng),周圍要有合適的溫度,過(guò)了個(gè)把小時(shí),開(kāi)喝。

數(shù)碼味道不一樣,我更愛(ài)菲林。它更暖和,更感性。我愛(ài)上一個(gè)女人。我喜歡在晚上接到電話,為她開(kāi)門,為她關(guān)門,走到車前為她開(kāi)門,開(kāi)車去餐館,付賬,開(kāi)車送她回家,她能吻我的臉頰那很好,但如果不這樣,也沒(méi)關(guān)系。她和你說(shuō)拜拜。第二天我還會(huì)給她送花,給她一封信,也許她不會(huì)回復(fù)我。這就是膠片,你不知道你會(huì)得到什么。它不是全然的科學(xué),里面有運(yùn)氣因素。數(shù)碼,太冷了。

這也是為什么數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)后,我覺(jué)得我們失去了浪漫和驚喜。偶爾,我也能拍出一張好照片,但我永遠(yuǎn)無(wú)法達(dá)到佩恩先生的攝影水平,我也不想。對(duì)我來(lái)說(shuō),我拍得已經(jīng)足夠好了。很簡(jiǎn)單的攝影,這讓我很開(kāi)心。

《無(wú)聲的肖像》展覽現(xiàn)場(chǎng)

展覽信息

《無(wú)聲的肖像》

展覽時(shí)間:2025年3月14日—4月30日

展覽地點(diǎn):蘇州工業(yè)園區(qū)華池街88號(hào),蘇州凱悅酒店三樓,未知之旅藝術(shù)空間

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司