- +1

上海之春丨團扇屏風簪花幞頭,歌劇《夢華錄》展宋代文化魅力

團扇屏風簪花幞頭……這些滿含宋代風味的元素,在歌劇《夢華錄》中“復活”,有著鮮活又生動的體現。

歌劇《夢華錄》海報

由上海歌劇院與騰訊視頻聯合打造的新古典國風歌劇《夢華錄》,3月28日-30日將在上海大劇院首演,目前進入舞臺合成階段,正在做最后沖刺。

這是第40屆“上海之春”國際音樂節唯一一臺原創歌劇。作品從宋詞、元曲中汲取靈感,為交響樂增添古風韻味,更在舞美設計、服裝造型等方面下功夫,力求展現宋代文化的魅力。

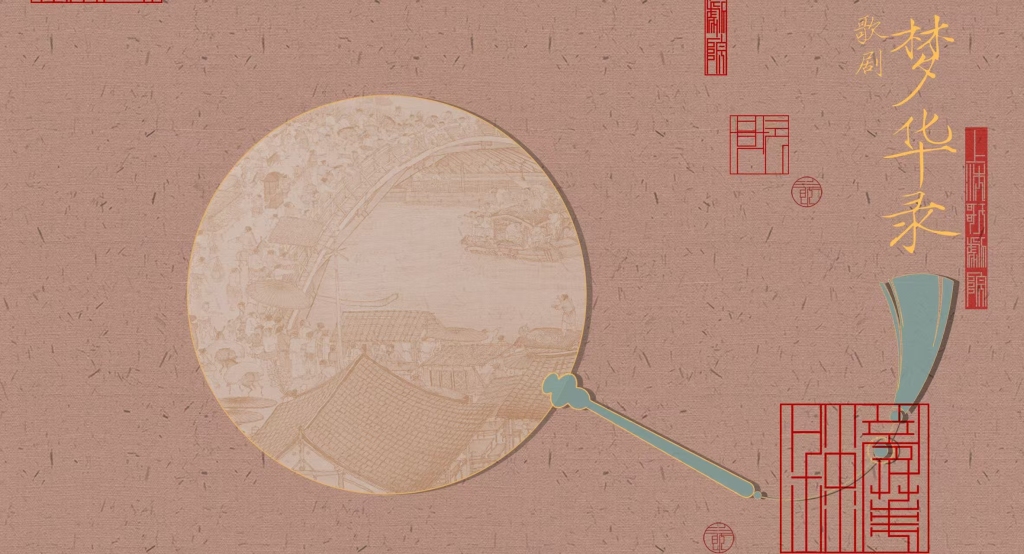

歌劇《夢華錄》舞美設計

舞美設計巧用團扇屏風

舞美設計丁丁通過對宋代市井人文風光的藝術化處理,帶領觀眾穿越時空,仿佛置身于繁華的東京城。

舞美設計融入了諸多宋代元素,如團扇。宋代團扇的造型十分多樣,最常見的是滿月一樣的圓形,也有長圓、扁圓,以及梅花、葵花、海棠等形狀。扇面上的畫更是豐富多姿,布滿花鳥魚蟲、山水風光、人物故事,就像畫家們的微型畫布。

《夢華錄》將團扇融入舞臺設計,人物像是從扇面上走下來,不僅呼應了趙盼兒茶樓“半遮面”的美名,又讓舞臺空間有了更豐富的層次。

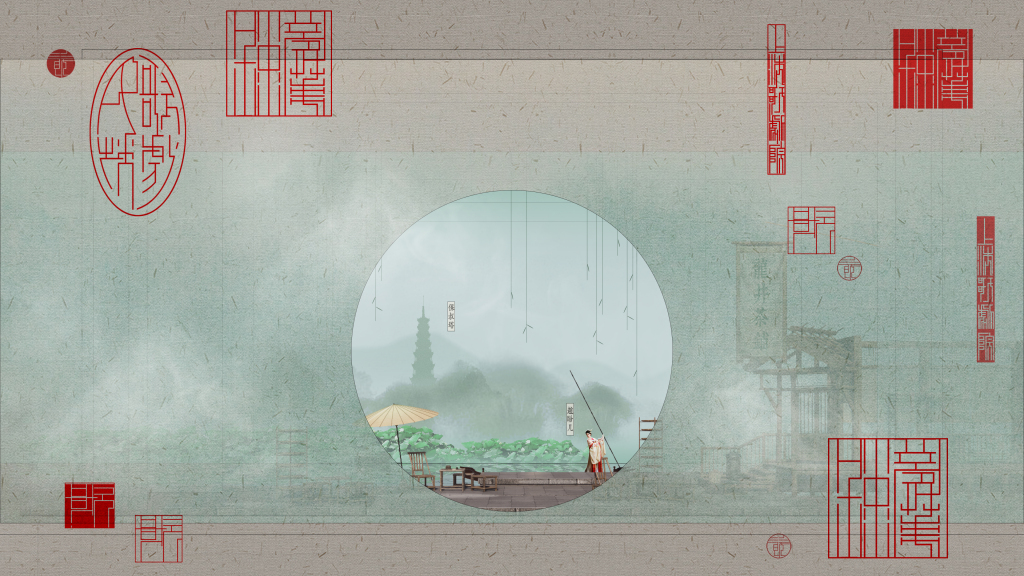

歌劇《夢華錄》舞美設計

屏風如今是家居界的超級明星,而在宋代,屏風也堪稱家居界的頂流,深受宮廷貴族、文人墨客和尋常百姓的喜愛。屏風上的圖案五花八門,從山水花鳥到市井生活,應有盡有。屏風不僅起到裝飾作用,也是多重時空的載體,可以將單一的空間拓展為多重時空。

在《夢華錄》中,屏風也被巧妙運用,不僅對空間進行了切割,也打破了時間和空間的邊界,還通過屏風上的畫作投射人物的內心悲喜。

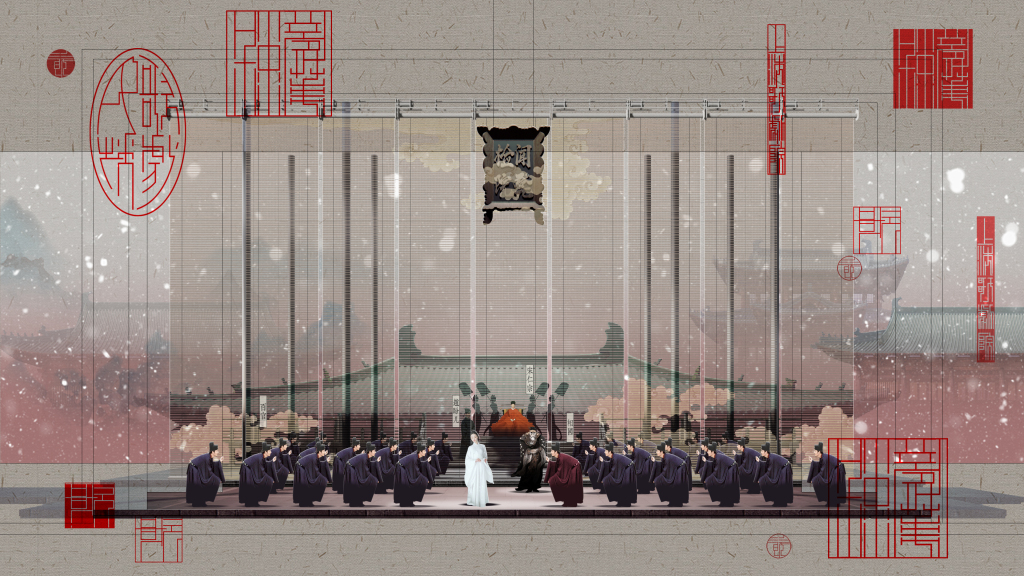

歌劇《夢華錄》舞美設計

與此同時,燈光設計蕭麗河以四季色彩為隱喻,通過春之生機、夏之絢爛、秋之成熟、冬之沉淀,勾勒出劇中三位女性——趙盼兒、宋引章、孫三娘的人生歷程。

科技為筆、文化為墨,多媒體設計師胡天驥以技術手段,解構并重構宋代美學。在三位女性坐船從錢塘來到東京時,多媒體展現了動態化的錢塘、東京市井,以及保俶塔、虹橋,結合精心還原的宋代船只,動靜結合創造豐富的視覺效果。

歌劇《夢華錄》舞美設計

服裝造型充滿宋代風味

宋代的服飾風格從唐、五代的寬袍大袖走向窄瘦修身,從豪放到婉約,這一轉變為《夢華錄》的服裝設計提供了靈感。服裝造型指導陳顧方依照不同的人物性格,賦予了角色不同的圖案和顏色。

歌劇《夢華錄》服裝造型

趙盼兒的服飾圖案多選用蘭花,靈感源自宋代畫家鄭思肖的《墨蘭圖》。粉色與橙色的交織,溫柔不失活力,儼然趙盼兒的代言色。襻膊設計也還原了宋代服飾,凸顯了她干練、勞作的女性形象。

宋引章的服飾以紫藤為圖案,靈感來源于徐熙的《紫藤》。紫色調為主,配以淡橙色,襯托了她天真爛漫的性格。紫藤的纏繞與綻放,象征著宋引章內心的情感糾葛與最終的釋然。

孫三娘的服飾融合了南宋馬麟的《層疊冰綃圖》與北宋崔白的《寒雀圖》。冰綃與寒雀的圖案,搭配以綠色為主色調,映襯出孫三娘熱情仗義的氣質。

顧千帆的服飾圖案選用仙鶴,靈感取自趙佶的《瑞鶴圖》。墨藍色的基調映襯著鶴的飛翔姿態,神秘而高貴,契合了他沉穩內斂而又不失領導力的角色設定。

在面料選擇上,女性角色的服裝多采用紗羅、麻紗,輕盈飄逸。男性角色則選用麻紗燒花,凸顯男性的硬朗與質感。

歌劇《夢華錄》服裝造型

從頭飾到發式,《夢華錄》也在造型設計也下了功夫。

包髻是宋代特有的發式,女子們會將頭發盤成一個高高的發髻,并用布帛緊緊包裹。在劇中,包髻有重要體現,就像給頭發穿上了一件華麗的外衣。

此外,宋代女子還會扎頭須,將頭發編成各種樣式,再用絲帶固定,干練又不失柔美。頭須是宋代女子表達情感的一種方式,會根據心情、場合、季節的變化,來選擇不同的頭須。比如,在喜慶的場合,她們可能會選紅色或金色的頭須,來增添節日的氣氛。

歌劇中,姐妹三人在汴京開茶樓后,孫三娘戴的便是深紅色頭須,符合她迎來送往的掌柜形象。

歌劇《夢華錄》服裝造型

用黑色沙羅制成的幞頭,是宋代男子的潮流標配、時尚徽章。根據人物不同的身份與性格特征,劇中設計了直腳幞頭和卷腳幞頭等不同款式,展現宋代男子的時尚魅力。

宋代男子還有個特別的風尚——簪花,喜歡在幞頭上插上各種花朵,如牡丹、梅花等,就像男子們的柔情密碼。《夢華錄》便用滿頭簪花的形象,展現周舍的風流浪蕩。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司