- +1

離譜!“老公去世”短視頻最后竟賣上洗發水

在信息爆炸的時代,我們每天都被海量資訊包圍。然而,虛假信息也在暗處滋生。

國家網信辦從2016年開啟網絡清朗行動,多次劍指“無事實依據憑空抹黑詆毀民營企業和企業家形象聲譽、敲詐勒索謀取非法利益等行為”。然而近幾年,惡意抹黑企業、蓄意發布虛假信息的現象卻屢禁不止,使企業正常經營活動受到影響。

面對“機器人水軍”,調查取證難度大

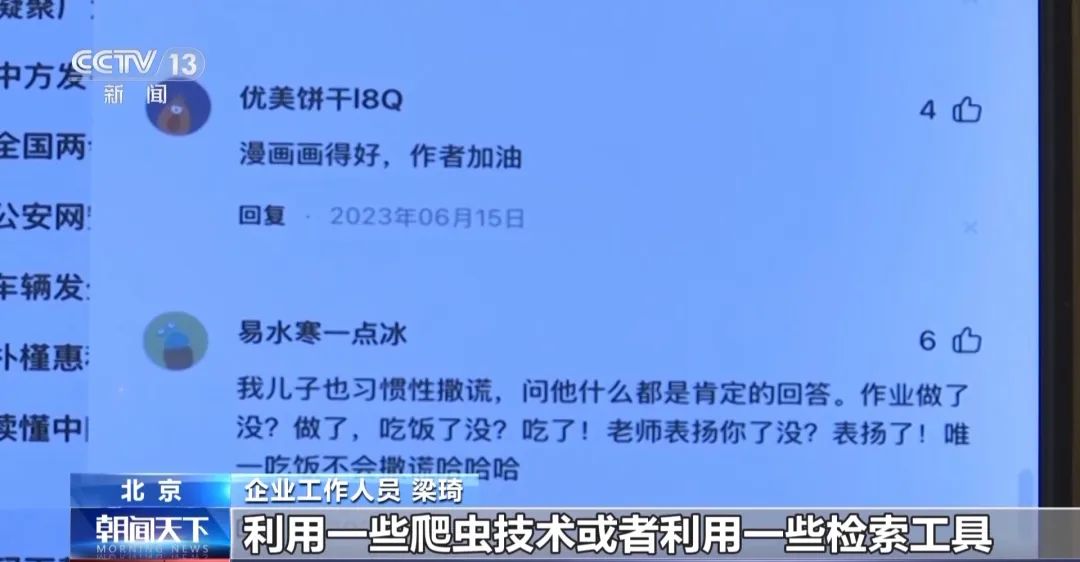

在某互聯網平臺上,一篇漫畫講述了家庭趣事,主人公小朋友為了哄自己的媽媽開心,說出了一個善意的謊言。然而這篇講述家庭趣事漫畫的評論區里,卻有不少評論是針對某品牌的手機和電子產品,完全風馬牛不相及。

企業工作人員 梁琦:就是一個描述自己家庭發生的一件小趣事的帖子。但是沒想到因為小女兒的名字和我司的品牌名相似,后來在評論區發現有很多網友對我司產品進行惡意的攻擊。

工作人員介紹,仔細分析就會發現這些評論并非真人所寫,而可能是“機器人水軍”的評論注水行為。

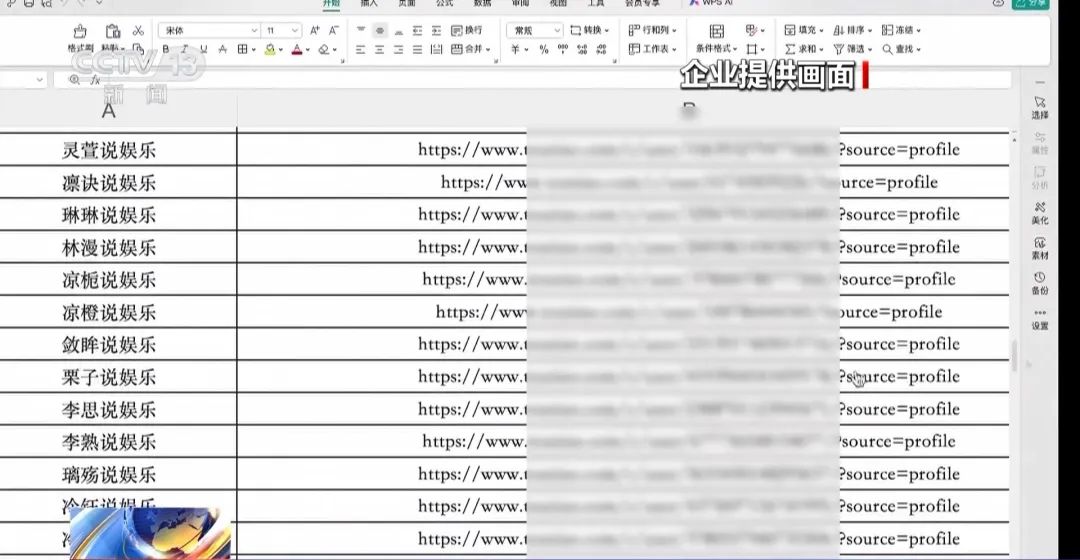

企業工作人員 梁琦:這些灰黑產的供應商利用一些爬蟲技術或者檢索工具,在各個平臺搜索我們的產品名,對我司的產品進行惡意的攻擊,背后一定是有人在進行操控的。像現在一個月我們基本上都能檢索到千余篇。

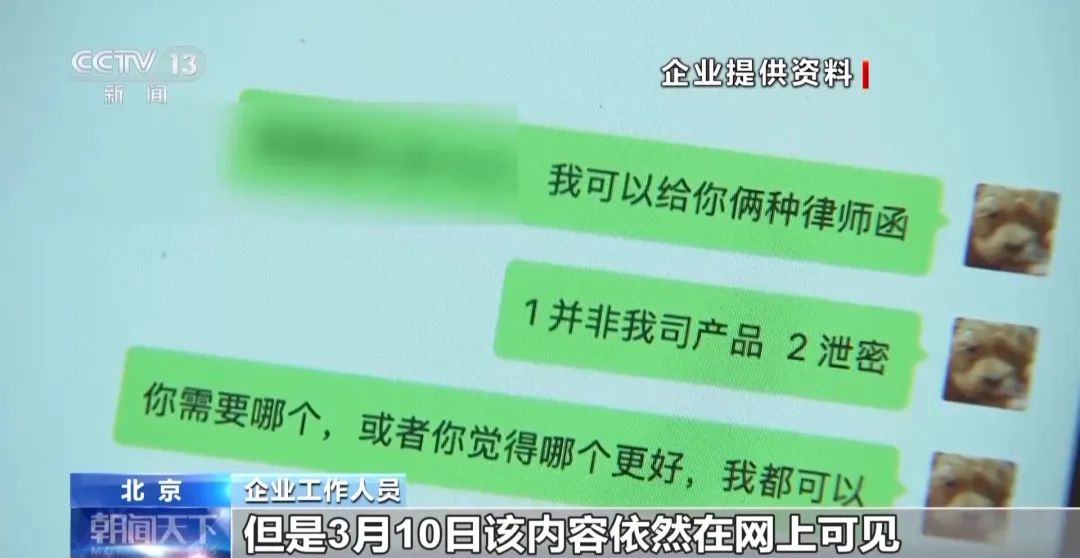

除了這些“機器人水軍”,還有一些“收錢干活”的“自媒體人”也令不少企業感到十分困擾。這些被業內人士稱為“關鍵消費者”的自媒體,通過“中間人”拿到需要發布的內容稿件,在雙方協商好內容和價格之后,在各個平臺進行集中發布。

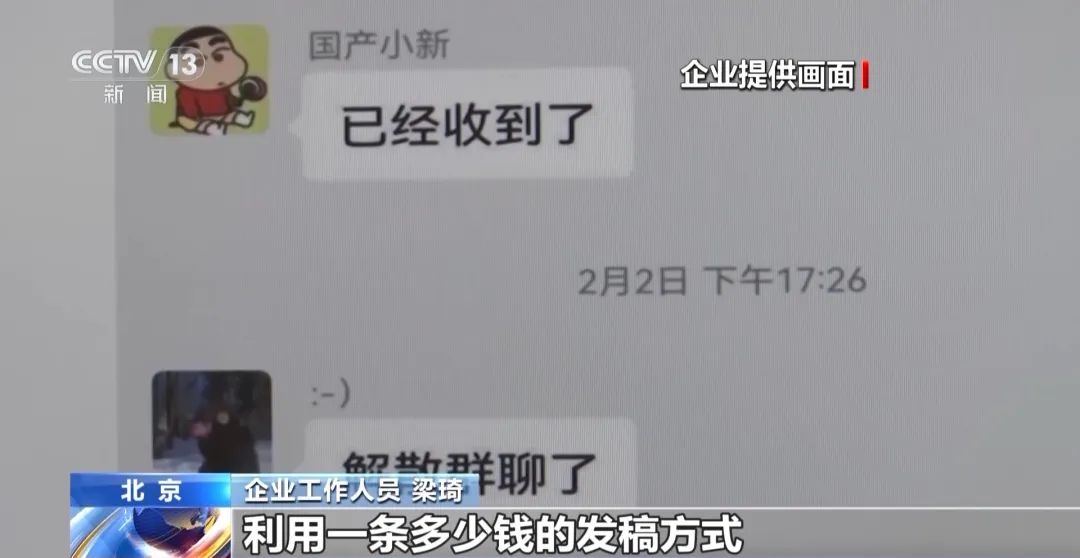

企業工作人員 梁琦:后來我們在微信群中也找到一些付費發稿的證據,利用“一條多少錢”的發稿方式,讓一些KOC(關鍵意見消費者)針對我們的產品進行一些營銷行為。

“機器人水軍”評論、付費發稿、造謠抹黑,這些惡意營銷方式被業內人士統稱為“黑公關”。在一些競爭激烈的行業中,企業每天都要付出大量的公關成本。

在這一過程中,攻擊他人的一方往往收益較大,而被攻擊的一方所受到的損失往往無法挽回。

企業法務工作人員 左宏波:其實我們受過很多次網絡水軍的攻擊,但是能立案的線索其實并不是很多,調查取證有很多是存在很大難度的。用民事訴訟的角度去做這種維權的話,判賠額度整體偏低,目前來看,難以彌補我們維權的成本和支出。如果想用刑事的手段去打擊,公安機關的立案標準還是很高,我們去取證的難度也很大。

“抄”作業的短視頻,博流量的“密碼”

虛假信息不僅擾亂企業正常營商環境,在一些平臺,自媒體炮制的短視頻更成為假冒偽劣產品的促銷工具。山東的趙先生因為家中老人觀看了這樣的短視頻而上當受騙,于是他開始了一年多時間的收集整理,發現了這些短視頻都有一樣的“套路”。

一年多前,山東濱州的趙先生上網瀏覽短視頻平臺,他發現平臺推送的一些短視頻中,不少當事人的遭遇很是離奇,他嘗試收集了一些。

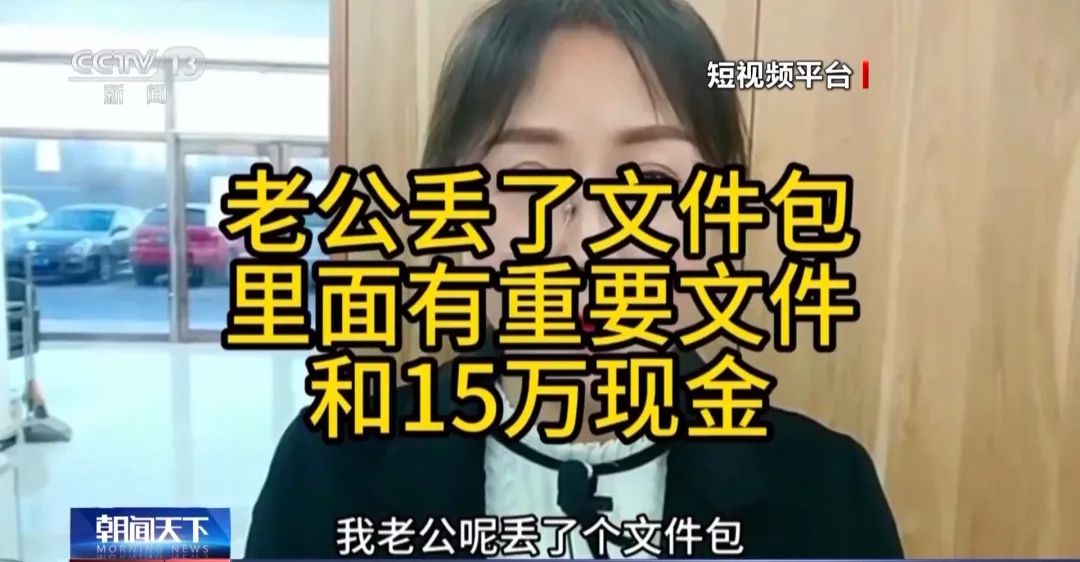

趙先生發現,這些短視頻中雖然當事人不同,身處的環境也不一樣,但講述的遭遇卻是出奇地一致。

據趙先生觀察,這些驚人相似的短視頻中,當事人無一例外都是用離奇的遭遇作為開頭,劇情都采用一波三折的敘事模式,而最后有的變成了求點關注,有的變身帶貨“畫風”。

視頻社交平臺中為何會有如此海量的“同款”短視頻?趙先生決定聯系這些視頻的主人,想弄個明白。

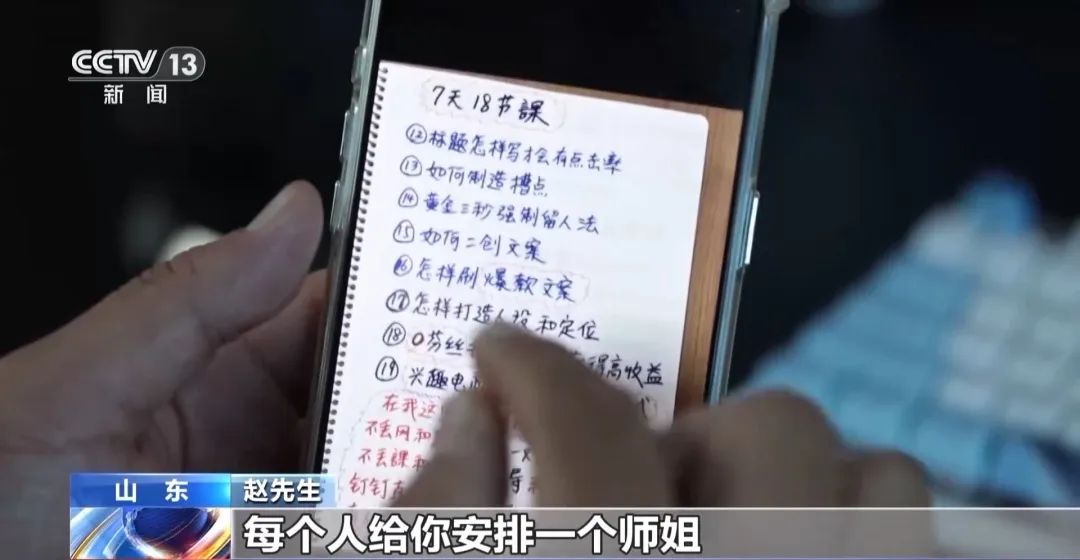

趙先生:他們給我發了一個群,我進去了,跟我說要交98元,我也交了。開始就是說我教你變網紅,跟我們一樣。每個人給安排一個師姐,這個師姐就輔導上課,會開7天的課,比如說用手機拍視頻,都有個文案庫,這個文案怎么選。

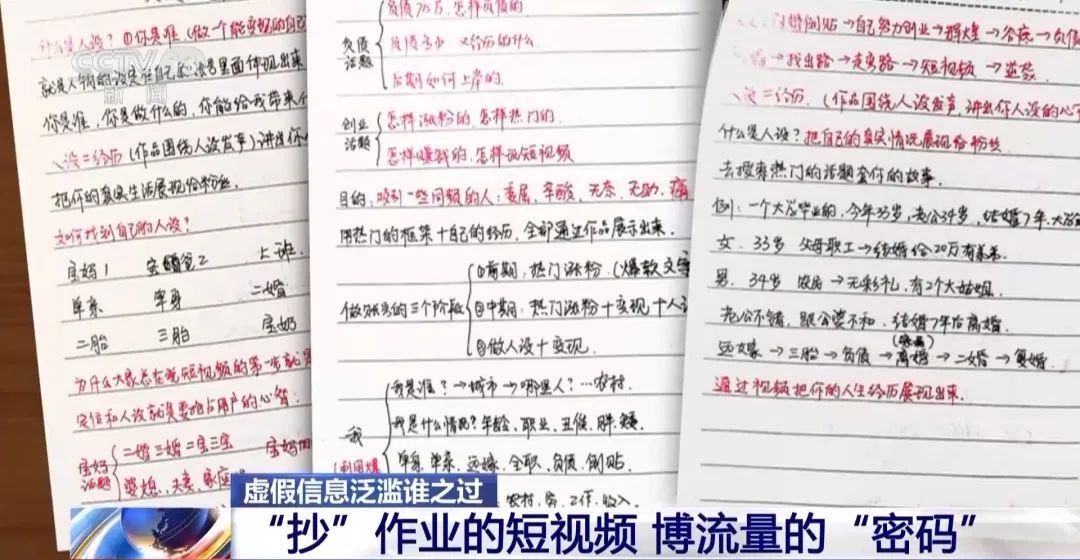

交了98元后,專門的“導師”給趙先生發來了如何變網紅的“基礎”筆記。

記者發現,筆記上內容主打一個通過短視頻來打造人設和定位的套路。比如,筆記中有這樣的描述:“定位和人設就是要搶占用戶的心智”。

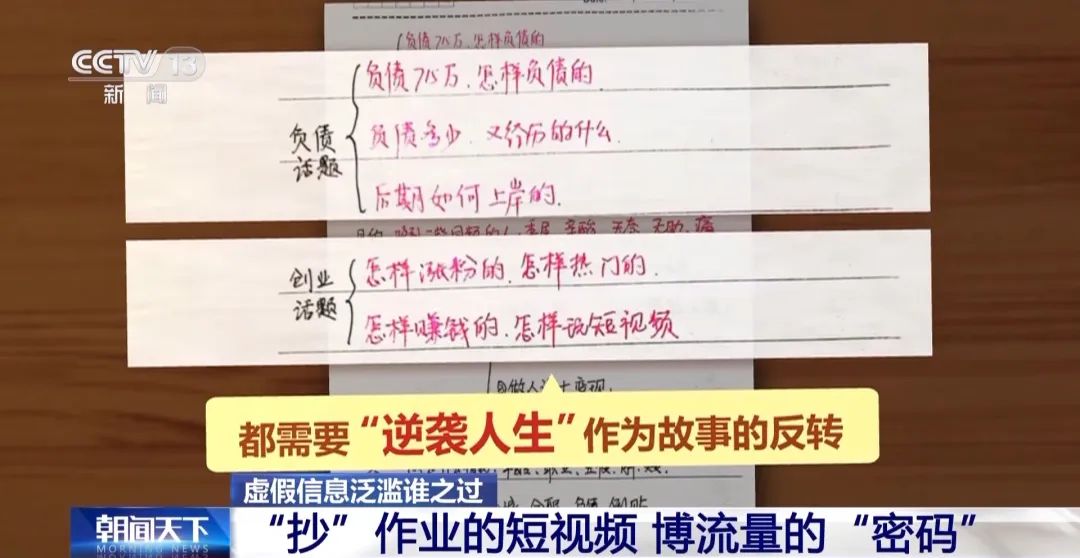

按照這個筆記的設計,“二婚+負債+遠嫁”的話題便屬于“爆款”。而負債話題、創業話題都需要“逆襲人生”作為故事的反轉。在筆記中還展示了這樣的腳本案例:“遠嫁→三胎→負債→被家暴→二婚→復婚”。

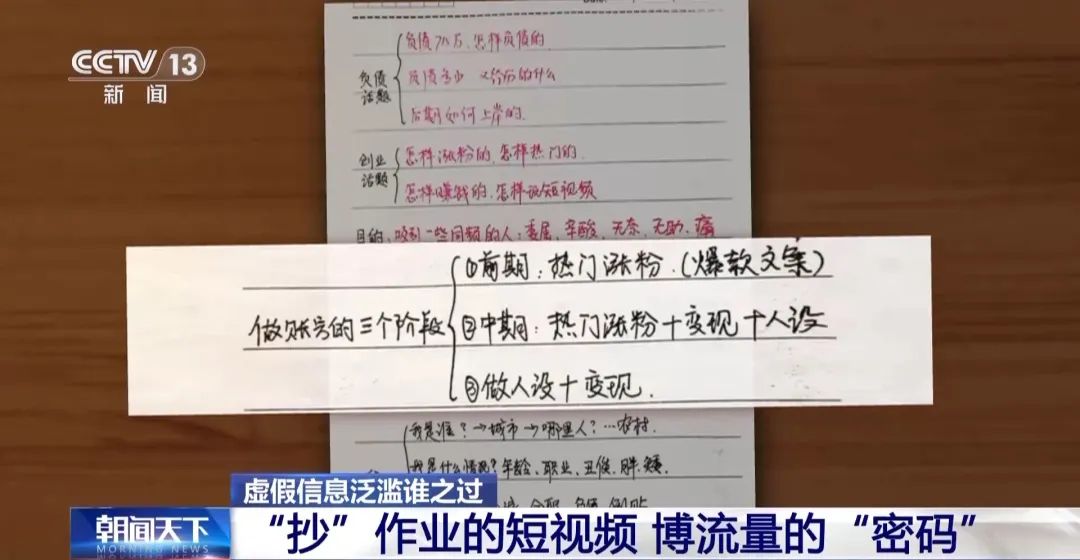

而如此一波短視頻人設的打造,最終的目的是什么呢?筆記中羅列了做賬號的三個階段:

前期熱門漲粉;

中期熱門漲粉+變現+人設打造;

做人設+變現。

換句話說,最后都是為了“變現”。

微信群里不到一百元就能獲得手把手教學,通過炮制離奇故事吸引流量。趙先生發現,短短幾天微信群就滿員,而大量相似的劇情在社交短視頻平臺不斷出現。

趙先生:拿小孩子來賣慘,說自己撫養一個爸爸媽媽都沒有的小孩子。有了流量以后,他要么開直播,要么拍視頻來帶貨、變現。

趙先生觀察,海量的同款短視頻充斥著視頻社交平臺,有人留言表示同情,而背后的真偽很難辨別。趙先生把自己搜集的明顯存在抄襲和涉嫌利用未成年人帶貨的視頻向平臺進行了反映。

網絡虛假信息屢禁不止,平臺承擔什么責任?

這些造謠、抹黑、抄襲的視頻內容在互聯網、社交媒體上大肆傳播,虛假信息如此泛濫,卻緣何屢禁不止?

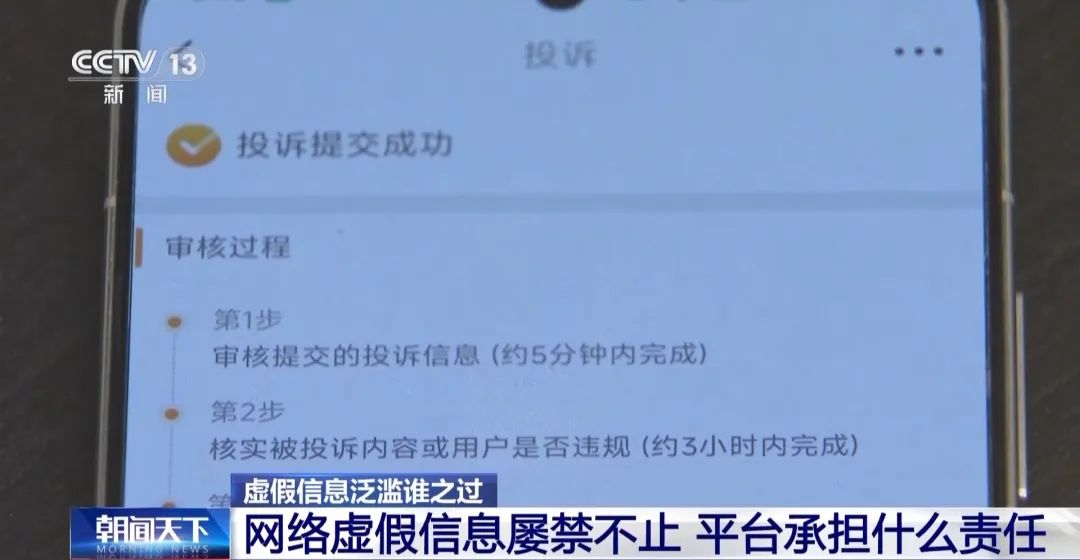

目前,各大社交媒體平臺都有其對應的投訴渠道。但在實際操作中,向平臺投訴受理的時間長,程序較為煩瑣。

記者撥打了某平臺電話客服,客服提示,舉報維權相關問題可點擊短信鏈接了解。按照短信鏈接的引導,企業的工作人員在填寫相關信息后在平臺上針對一條不實信息進行了投訴。

按照頁面的說法,投訴后,平臺會在5分鐘內審核材料;3小時內審核被投訴內容是否違規。但24小時后,這篇帖子依舊存在于社交媒體平臺上。

調查中記者注意到,各平臺對判斷虛假信息的標準不統一,判定規則模糊,且處理虛假信息的等待時間從數小時到幾天時間不等。

在等待處理期間,虛假信息已經進一步傳播開去,利益受損的主體只能“束手無策”地等待處理結果。

中國政法大學傳播法研究中心副主任 朱巍:不實信息、謠言信息,根據《中華人民共和國網絡安全法》的相關規定,這屬于一種違法信息的范疇。特別是互聯網平臺,對治理謠言信息、不實信息都有主體責任。比如在明知或應知有這種謠言出現而沒有采取必要措施的時候,平臺是要承擔連帶責任的。

如何從“事后辟謠”轉向“源頭遏制”

目前,網絡虛假信息已成為具有國際共識的全球性挑戰,多個國家都曾因謠言引發公共危機。如何從“事后辟謠”轉向“源頭遏制”?

中國人民大學新聞學院副教授 董晨宇:在如今這個時代,“什么是新聞”這件事是非常模糊化的。比如,這幾年有很多對于外賣騎手的假新聞,很多是擺拍的,深夜送外賣把車丟了,一個人在街上痛哭,怎么那么巧就有人能把這事給拍下來?這些假新聞可能講的是一個個體故事,但是背后想要去挑動的是社會的某種若隱若現的對立情緒。2018年法國凱旋門前就有幾個人點起了一小團篝火,然后他們對著篝火猛拍,直接傳到了法國的社交媒體上,說有人在凱旋門前進行暴力攻擊。而這件事最后通過事實核查,被證明是一個虛假新聞。事實上,虛假信息在社交媒體上的傳播,已經是一個全球性問題。

這些“泛新聞”博主發布的內容讓用戶難辨真偽,而人工智能技術也降低了虛假信息生產的成本。

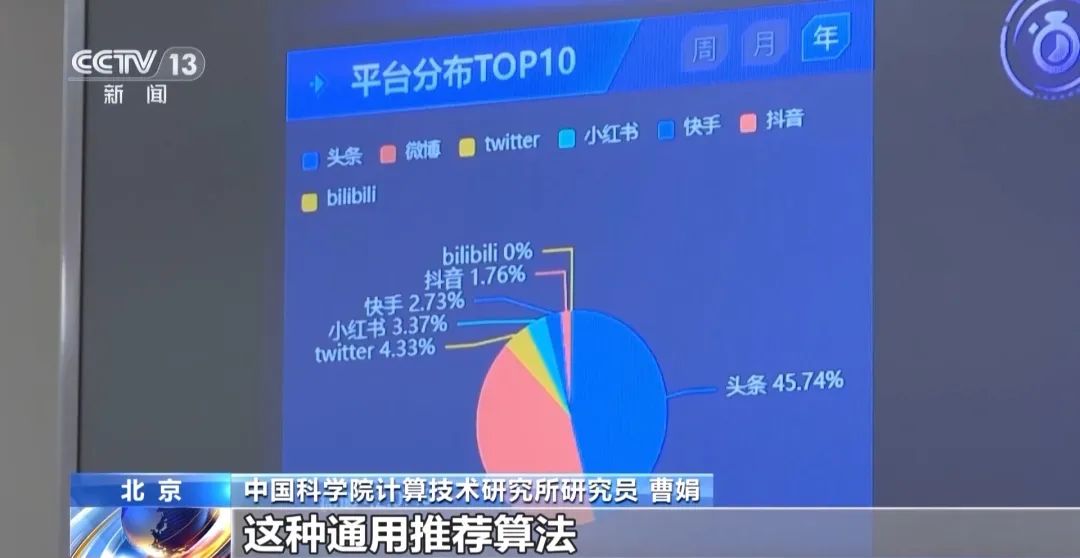

中國科學院計算技術研究所研究員 曹娟:原來只是文本的造假,現在有圖片的造假、視頻的造假、語音的造假。我們也針對現有的通用推薦算法,把大數據生成的數據和人寫的數據“喂”進去,會發現大數據生成的數據更容易迎合推薦算法。

商業競爭、流量驅動、廣告收益,經濟利益的誘惑促使個人、組織和平臺形成 “造假到傳播,流量到變現”的“灰色產業”。

董晨宇:社交媒體之上,假新聞的傳播是有利可圖的,這種利益更加明顯,甚至更加系統化。所以有很多的賬號包括自媒體,他們希望通過虛假的新聞來獲得流量,進而用流量來換取利益。虛假的新聞可能在短期內帶來流量,但長期來看不管是對于用戶使用體驗,還是創作者生態,都會造成難以估量的良幣被劣幣所驅逐的結果。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司